答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

アスファルトプライマーの塗り付け量は、ALC パネル下地では、吸込みを考慮して 0.4 kg/m2 とし、2回に分けて塗布する。

2.×

改質アスファルトシート防水では、入隅は直角、出隅 45度の面取りとする。(建築工事監理指針)

3.◯

ALCパネル下地の短辺接合部は、ルーフィングシート張付けに先立ち、目地部に幅 50mm程度の絶縁用テープを張付ける。

4.◯

改質アスファルトシートの3枚重ね部は、水みちになりやすいので、中間の改質アスファルトシートの端部を斜めにカットするか、焼いた金ごてを用いて角部を滑らかにするなどの処理を行う。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

ゴムアスファルト系室内仕様防水材の総使用量は、固形分 60 %(質量)を使用した場合、4.5 kg/m2 とする。 ただし、固形分がこれ以外の場合にあっては、所要塗膜厚を確保するように使用量を換算する。(公共建築工事標準仕様書)

2.×

通気緩衝シートの継ぎ目は突付けとし、突付け部分は 50 mm以上の幅の接着剤付きポリエステル不織布または織布のテープを張り付ける。

3.◯

塗膜防水では、防水材の塗継ぎの重ね幅は 100mm以上、補強布の重ね幅は50mm以上とする。

4.◯

ウレタンゴム系防水材の立上がり部の総使用量は、硬化物密度 1.0 Mg/m3のものを使用する場合は、 2.0 kg/m2とし、平場部では 3.0 kg/m2 とする。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

花こう岩の湿式工法において、石厚40mm以上の場合の取付け用引金物は、径 4.0mm長さ50mmのものを使用する。

2.◯

乾式工法のロッキング方式において、ファスナーの通しだぼは、上下固定で、径 4.0mm埋め込み長さ20mmのものを使用する。

3.◯

湿式工法における、流し筋工法の埋込みアンカーは、縦横 450mm 程度の間隔であらかじめコンクリート躯体に打ち込み、縦筋を通りよく溶接にて設置する。 これを引金物緊結下地とする。

4.×

乾式工法における、石材の裏面から躯体の表面までの取付け代は、70 mmを標準とする。外壁湿式工法では 40mm程度とする。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

重ね形折板は、各山ごとにタイトフレームに固定し、重ね部の緊結ボルトは流れ方向の間隔を 600 mm程度とする。

2.×

端部用タイトフレーム(けらば用タイトフレーム)は、けらば包みの下地として、間隔を 1,200mmで取り付ける。

3.◯

けらば包みの継手は、60mm以上重ね合わせ、間に定形シール材を挟み込んで留める。

4.◯

折板の底に設ける雨水の落とし口は円形にし、孔の周囲に 5~15mm程度の尾垂れを付け、裏側への雨水の回り込みを防止する。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

野縁や野縁受けの隣り合うジョイントの位置は、互いに 1m以上離し、千鳥状に配置しなければならない。

2.◯

吊りボルト、斜め部材等が釣合いよく(天井面の面積 1 m2 当たり1本以上)配置され、また天井面が十分な面内剛性を有し、一体的に挙動するものであること。

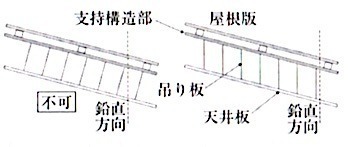

3.×

勾配屋根における吊り材は、勾配をもつ屋根面に対して垂直ではなく、天井面構成部材を鉛直方向に支持するように設置しなければならない。

勾配屋根における吊り材の設置方法

4.◯

地震時に有害な応力集中を生じさせないため、天井面の段差や折れ曲がりで吊り長さが異なる天井部分が隣接する場合は、クリアランス(一定のすき間)を確保する。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

内壁をモルタル仕上げとする場合、塗厚の標準値は 20 mmとする。

2.◯

吸水調整材塗布後の下塗りまでの間隔は、一般に1時間以上とし、乾燥を確認してから行う。

3.×

下塗り用モルタルの調合(容積比)は、セメント:砂=1:2.5 とし、むら直し・中塗り・上塗りはセメント:砂=1:3 とする。

4.◯

むら直しとは、塗厚または仕上げ厚が大きいとき、あるいは塗りむらが著しいときに下塗りの上にモルタルを塗り付けることをいう。これにより中塗り、上塗りの塗厚が均一となる。セメントモルタル塗りの工程は、下塗り → むら直し → 中塗り → 上塗りの順で行う。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

ステンレス鋼板製のくつずりは、表面仕上げをヘアラインとし、厚さを 1.5 mmとする。建具枠は、くつずり、下枠等あとでモルタル充填が困難な部分では、あらかじめ裏面に鉄線等を取り付けてモルタル詰めを行ったのちに取り付ける。

2.◯

丁番やピポットヒンジなどにより、大きな力が加わる建具枠の補強板は、厚さは 2.3 mmとする。

3.◯

外部に面する戸は、下部を除き三方の見込み部を表面板で包む。 (建築工事監理指針)

4.×

鋼製建具に使用する戸の表面板の厚さは、特記による。特記がなければ、片開き、親子開き及び両開き戸の1枚の有効開口幅が 950mm、または有効高さが 2,400mmを超える場合そ除き 1.6mmとする。鋼製軽量建具に使用する戸の表面板の厚さは、0.6mmとする。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

合成樹脂エマルションペイントは、合成樹脂共重合エマルションやラテックスをベースとして、着色顔料や添加剤等を加えた水系塗料で、溶剤ではなく、水による希釈で塗料に流動性をもたせることができる。

2.×

2液形ポリウレタンエナメル塗り(2-UE)においては、中塗りの工程間隔時間の上限は7日である。

気温20℃の場合、中塗り後の工程間隔時間は3時間以上とするのはアクリル樹脂系非水分散形塗料塗りである。

3.◯

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの工程は、下塗り、中塗り、上塗りの順に同じ塗料を用い、塗付け量はともに 0.10 kg/m2 とする。 (JASS18)

4.◯

つや有合成樹脂エマルションペイント塗りの中塗りの工程間隔時間は5時間以上とする。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

湯沸室や洗面所等の湿気及び水の影響を受けやすい箇所に用いる接着材は、耐水性に優れたエポキシ樹脂系接着材を用いる。

2.◯

溶接作業は、床シートを張付け後 12 時間以上経過し、接着が硬化してから行う。

3.◯

床シートを立ち上げて幅木とする場合、天端処理は、シリコーンシーリング材で行う。

4.◯

施工時の作業環境温度が5°C以下になると、床タイルは硬く下地になじみにくくなり、割れ・欠けが生じるものもある。されに接着剤のオープンタイム、張り付け可能時間が極端に長くなるので、ジェットヒーターなどで採暖を行い、 室温を 10 °C 以上に保つようにする。(JASS26)

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

硬質ウレタンフォーム吹付け工法において、断熱材の吹き付け厚さが 30mmの場合は多層吹きとし、1層の厚さは各々 30 mm以下とする。(JASS24)

2.×

冷蔵倉庫など断熱層が特に厚い施工であっても、1日の総吹付け厚さは80mmを超えないものとする。

3.◯

押出法ポリスチレンフォーム打込み工法の場合には、断熱材の継目は突付けとし、テープ張りをしてコンクリートの流出を防止する。

4.◯

押出法ポリスチレンフォーム張付け工法においては、躯体面と躯体との境界面にすき間が生じるとその部分に結露が生じやすくなるため、接着は全面接着とし、密着させて張り付ける。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

縦壁フットプレート構法は、パネル上部が面内(水平)方向に可動となるように取り付ける。その取付け方法は、間仕切チャンネル、間仕切L形金物及び定規アングルの3種類の方法による。

2.◯

縦壁パネルを一体化するため、パネル長辺側面相互の接合にアクリル樹脂系接着材を用いる。

3.◯

間仕切壁フットプレート構法では、パネル上部と間仕切チャンネルの溝底との間に20mmのクリアランスを設けると共に、パネル上部の間仕切チャンネルへ10〜20mm程度のかかり代を確保して取り付ける。

4.×

間仕切壁パネルの出隅部、入り隅部の縦目地及び外壁や柱等とパネルとの間には、20mm程度の伸縮目地を設けてパネルを取り付ける。(JASS21)

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

ビニル床シート、ビニル床タイル等の既存床仕上げ材の撤去は、一般のカッター等で切断し、スクレーパー等により他の仕上げ材に損傷を与えないように行う。ダイヤモンドカッターは、下地モルタルの浮き部分等を撤去するために、健全部分と縁を切る場合などに用いる。その場合、ダイヤモンドカッターの刃の出は、モルタル厚さ以下とする。

2.◯

合成樹脂塗床材の撤去には、ケレン棒、電動ケレン棒、電動はつり器具、ブラスト機械などを用いる。撤去範囲は、下地がモルタル塗りの場合はモルタル下地とも、コンクリート下地の場合はコンクリート表面から 3mm程度とする。

3.◯

乾式工法のフローリング張り床材は、丸のこで適切な寸法に切断し、ケレン棒を用いて撤去する。 フローリング張り床材の撤去・モルタル埋込み工法によるフローリングの場合は、電動ピック、のみなどを用いて、フローリングとモルタル部分をはつり取り、切片などを除去する。

4.◯

磁器質床タイルは、張替え部をダイヤモンドカッターで縁切りし、タイル片を電動はつり器具により周囲を損傷しないように撤去する。