【 午前 】

1. 問題番号[ No. 1 ]〜[ No.15 ]

2. 問題番号[ No.16 ]〜[ No.20 ]

3. 問題番号[ No.21 ]〜[ No.33 ]

4. 問題番号[ No.34 ]〜[ No.45 ]

5. 問題番号[ No.46 ]〜[ No.50 ]

【 午後 】

6. 問題番号[ No.51 ]〜[ No.70 ]

7. 問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]

建設業の限定解除の国家資格、1級建築施工管理技士にサクッと合格するためのブログ。

※ 問題番号[ No.1 ]〜[ No.15 ]までの 15 問題のうちから、12 問題を選択し、解答してください。

[ No.1 ]

換気に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.室内空気の気流は、0.5 m/s 以下となるようにする。

2.室内空気の二酸化炭素の濃度は、1.0 % 以下となるようにする。

3.室内空気の相対湿度は、40 %以上 70 % 以下となるようにする。

4.室内空気の浮遊粉じんの量は、0.15 mg/m3 以下となるようにする。

2 ×

室内環境基準において、空気中の二酸化炭素濃度の許容値は、1,000ppm(0.1%)以下と定められている。(建築基準法施行令第129条の2の6第3項)

・二酸化炭素 1,000 ppm以下

・一酸化炭素 10 ppm以下

覚え方「銭湯で屁をする」

(原口氏「スーパー記憶術」より)

また、室内空気の建築物環境衛生管理基準(厚生労働省)には以下のように規定されている。

建築物環境衛生管理基準(厚生労働省)

浮遊粉じんの量 0.15mg/m3以下

一酸化炭素の含有率 100万分の10以下(=10 ppm以下)

二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下(=1000 ppm以下)

温度(1)17℃以上 28℃以下

(2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、

その差を著しくしないこと。

相対湿度 40%以上 70%以下

気 流 0.5 m/秒以下

ホルムアルデヒドの量 0.1mg/m3以下(0.08ppm以下)

[ No.2 ]

伝熱に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.壁体内の中空層の片面にアルミ箔を貼り付けると、壁体全体の熱抵抗は大きくなる。

2.熱放射は、電磁波による熱移動現象であり、真空中でも生じる。

3.壁体内にある密閉された中空層の熱抵抗は、中空層の厚さに比例する。

4.総合熱伝達率は、対流熱伝達率と放射熱伝達率を合計したものをいう。

3 ×

1.◯

壁体の熱抵抗は、部材の熱伝導抵抗の和に、中空層の熱伝達抵抗を加えたものとなる。よって中空層内にアルミ箔を貼り付けることで熱抵抗は大きくなる。

2.◯

熱放射は物体表面から射出される赤外線(電磁波)によって、熱が移動する現象である。放射による熱の移動には空気は必要ないため、真空中においても放射による熱移動は生じる。太陽の熱は、熱放射により真空の宇宙空間を通って地球に到達している。

3.×

壁の中空層(空気層)の熱抵抗は、中空層の厚さが20〜30mmを超えると、厚さに関係なくほぼ一定となる。

4.◯

対流熱伝達とは、固体表面から空気に熱が移動することである。放射熱伝達とは、空気中や真空中で物体から他の物体に直接熱伝達されることである。総合熱伝達率とは、壁体表面から空気へ伝えられる対流熱伝達率と放射熱伝達率を合計したものである。

[ No.3 ]

採光及び照明に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.均等拡散面上における輝度は、照度と反射率との積に比例する。

2.演色性とは、光がもつ物体の色の再現能力のことで、光の分光分布によって決まる。

3.昼光率とは、全天空照度に対する室内のある点の天空光による照度の比をいう。

4.設計用全天空照度は、快晴の青空のときが薄曇りの日よりも大きな値となる。

4 ×

1.◯

ある光源が理想的な均等拡散面上における輝度 L [ cd/m2 ]は、反射面の照度 E [ lx ] と、反射率 ρとの積に比例するため、輝度観察方向にかかわらず、次の式で表される。

L = ρ / π・E

2.◯

光源による物体色の見え方を演色性という。演色性は演色評価数で表し、数値が大きいものほど色の見え方に関する光源の特性が自然光に近いことを表す。白熱電球やハロゲン電球は最高値の 100であり演色性がよい。

3.◯

全天空からの直射日光を除く照度を全天空照度といい、昼光率とは屋外の全天空照度に対する室内のある点の天空光による照度の比を百分率で表したものである。

4.×

設計用全天空照度は、快晴の青空のときより、薄曇りの日の値の方が大きい。

設計用全天空照度の覚え方

・快晴 10000 lx

・曇り 30000 lx

・雨 5000 lx

「俳句もサマになる雨の甲子園」

晴 1万、曇3万、雨 5千

(原口氏「スーパー記憶術」より)

[ No.4 ]

積層ゴムを用いた免震構造の建築物に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.水平方向の応答加速度を大きく低減することができるが、上下方向の応答加速度を低減する効果は期待できない。

2.軟弱な地盤に比べ強固な地盤では大地震時の地盤の周期が短くなるため、応答加速度を低減する効果が低下する。

3.免震部材の配置を調整し、上部構造の重心と免震層の剛心を合せることで、ねじれ応答を低減できる。

4.免震層を中間階に設置する場合は、火災に対して積層ゴムを保護する必要がある。

2 ×

1.◯

積層ゴム(アイソレータ)を用いた免震構造は固有周期が長くなるため、水平方向の応答加速度を低減することができ、建築物に作用する地震力も小さくなる。ただし、免震構造は一般に、水平地震動に効果を発揮するが、上下方向の応答加速度を低減する効果は期待できない。

2.×

地盤の周期とは、卓越周期といって、地盤の種類によって異なり、地盤が軟弱なほどその値は長く、岩盤では短くなる。地震時の揺れはその地盤の「卓越周期」と建物の「固有周期」が一致した場合に、「共振」をおこし、建物が揺れが強められる。

それに対して、応答加速度とは、入力振動に対して振動解析に用いる応答スペクトルのファクターであり、応力加速度を低減する効果とは関係はない。

3.◯

重心とはその物体にかかる重力の中心であり、剛心とは建築物に地震のような回転させる力がかかった場合の回転の中心となる位置である。この位置のずれ(偏心距離)が大きいほどゆがみが大きくなる。よって、重心と剛心は、なるべく一致させ、偏心距離を小さくするのが望ましい。免震構造の場合も上部構造の重心と免震層の剛心を極力近づける計画とし、建築物のねじれの悪影響を避けている。

4.◯

中間階の免震層に積層免震ゴム(アイソレータ)を用いた場合、アイソレータは柱に設置する。このとき、アイソレータに耐火被覆を施すか、防火区画により免震層に火災が及ばないようにするなどの配慮が必要である。なお、基礎免震の場合は、耐火被覆の必要はない。

[ No.5 ]

鉄筋コンクリート構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.柱のせん断補強筋の間隔は、柱の上下端から柱の最大径の 1.5 倍又は最小径の 2倍のいずれか大きい範囲を 100 mm 以下とする。

2.柱及び梁のせん断補強筋は、直径 9 mm 以上の丸鋼又は D 10 以上の異形鉄筋とし、せん断補強筋比は 0.2 % 以上とする。

3.一般の梁で、長期許容応力度で梁の引張鉄筋の断面積が決まる場合、原則として引張鉄筋の断面積はコンクリート断面積の 0.2 % 以上とする。

4.貫通孔の中心間隔は、梁に2個以上の円形の貫通孔を設ける場合、両孔径の平均値の3倍以上とする。

3 ×

1.◯

柱のせん断補強筋(帯筋)の間隔は、100mm以下とする。ただし、柱の上下端より柱の最大径の1.5倍または最小径の2倍のいずれか大きい方の範囲外では、帯筋間隔を前記数値の1.5倍まで増大することができる。(鉄筋コンクリート構造計算基準)

2.◯

梁、柱のせん断補強筋は軽微な場合を除き、直径 9mm以上の丸鋼、またはD10以上の異形鉄筋を用いる。梁、柱のせん断補強筋(帯筋及びあばら筋)比は 0.2%以上とする。(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合)

3.×

引張鉄筋断面積は、0.004bdまたは存在応力によって必要とされる量の4/3のうち、小さい値以上であるので、コンクリート断面積の 0.4%以上とする。

4.◯

梁に2個以上の貫通孔を設ける場合、孔径は梁せいの 1/3以下とし、孔の中心間隔は孔径の平均値の3倍以上とする。

[ No.6 ]

鉄骨構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. H形鋼は、フランジ及びウェブの幅厚比が大きくなると局部座屈を生じやすい。

2. 角形鋼管柱の内ダイアフラムは、せいの異なる梁を1本の柱に取り付ける場合等に用いられる。

3. 部材の引張力によってボルト孔周辺に生じる応力集中の度合は、高力ボルト摩擦接合の場合より普通ボルト接合の方が大きい。

4. H形鋼梁は、荷重や外力に対し、せん断力をフランジが負担するものとして扱う。

4 ×

1.◯

H形鋼のフランジ及びウェブの幅厚比が大きくなると、相対的に板の厚さが薄くなり、圧縮材は部材としての耐力を発揮する前に局部座屈を生じやすくなる。

2.◯

ダイヤフラムとは、梁と柱の相互で曲げ応力を伝達できるように配置する鉄骨プレートで、通しダイアフラムと内ダイヤフラムがある。通しダイアフラムは、切断された柱がダイヤフラムを挟んで取り付くタイプであり、角形鋼管柱の仕口部に多用されている。内ダイアフラムは柱の板材を挟んで梁のフランジと柱内部のダイアフラムとが取り付くタイプであり、せいの異なる梁を1本の柱に取り付ける場合等に用いられる。

3.◯

普通ボルト接合の場合、部材に引張力が作用すると接合部にずれが生じ、ボルトと鋼板が支圧力で支持するてめ、ボルト孔周辺に応力が集中する。一方、高力ボルトによる摩擦接合は、ボルトの支圧力ではなく、添え板(スプライスプレート)の摩擦力で支持するため、ボルト孔周辺の応力は、普通ボルト接合と比較すると小さくなる。

4.×

H形鋼梁は、荷重や外力に対し、フランジが曲げモーメントを、ウェブがせん断力を負担するものとして扱う。梁ウェブはあまり薄いとせん断による座屈するため、梁の材軸方向と直角に中間スチフナを配置し、ウェブプレートのせん断座屈補強を行う。ただし、市販のロールH形鋼では、補強は必要ない程度のウェブの板厚になっている。

[ No.7 ]

杭基礎に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 基礎杭の周辺地盤に沈下が生じたときに杭に作用する負の摩擦力は、一般に摩擦杭の場合より支持杭の方が大きい。

2. 杭と杭との中心間隔の最小値は、埋込み杭の場合、杭径の 1.5 倍とする。

3. 基礎杭の先端の地盤の許容応力度は、アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭の場合よりセメントミルク工法による埋込み杭の方が大きい。

4. 外殻鋼管付きコンクリート杭の鋼管の腐食代は、有効な防錆措置を行わない場合、1 mm 以上とする。

2

1.◯

杭周囲の地盤沈下によって杭の沈下より地盤の沈下が大きくなると、杭周囲面には下向きの摩擦力が働くが、摩擦杭は杭と共に沈下するため、負の摩擦力は支持杭の方が摩擦杭より大きくなる。

2.×

杭と杭との中心間隔の最小値は、埋込み杭の場合は、その杭頭部の径の 2.0倍以上、打込み杭の場合は、その杭頭部の径の 2.5倍以上かつ 75cm以上とする。

3.◯

杭の先端支持力は

打込み杭 :300・Ne/3 [ kN/m2 ]

埋込み杭 :200・Ne/3 [ kN/m2 ]

場所打ち杭:150・Ne/3 [ kN/m2 ]

である。ただし、Ne:杭先端地盤の平均N値とする。

よって、基礎杭の先端の地盤の許容応力度は、アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭の場合よりセメントミルク工法による埋込み杭の方が大きい。

4.◯

外殻鋼管付きコンクリート杭は有効な防錆措置を行わない場合、鋼管の腐食代を 1mm以上としなければならない。

[ No.8 ]

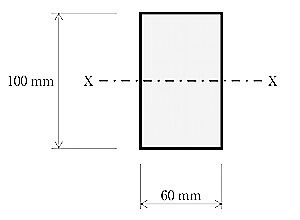

図に示す長方形断面部材の図心軸(X 軸)に対する許容曲げモーメントの値として、 正しいものはどれか。 ただし、許容曲げ応力度 fb は 9.46 N/mm2 とする。

1. 9.46 × 105 N・mm

2. 5.68 × 105 N・mm

3. 4.73 × 105 N・mm

4. 2.84 × 105 N・mm

1

[ 解法 ]

許容曲げ応力度 fb = 9.46 N/mm2より

曲げ応力度の式

σ = M / Z

断面係数の式

Z = BH2 / 6

より

M = σ × Z

= (9.46 N/mm2) × (60 × 1002) / 6 mm3

= 9.46 × 105 N・mm

∴ 1が正解

[ No.9 ]

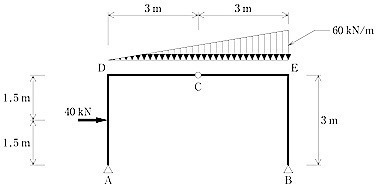

図に示す3ヒンジラーメン架構の DE 間に等変分布荷重が、AD 間に集中荷重が同時に作用したとき、支点 A 及び B に生じる水平反力(HA、HB)、鉛直反力(VA、VB)の値 として、正しいものはどれか。 ただし、反力は右向き及び上向きを「+」、左向き及び下向きを「−」とする。

1.HA=+ 15kN

2.HB =− 60kN

3.VA=+ 60kN

4.VB =+120kN

1

ΣMA = 0 より

40 × 1.5 + 60 × 6 /2 × 4.0 – 6 × VB = 0

60 + 720 -6VB =0

VB = 130

Σ Y = VA + VB – 60 × 6/2 =0

VA + VB = 180

∴ VA = 50

MC(左)

= – 30 × 3/2 × 1 – 40 × 1.5 + VA × 3 +HA× 3=0

= -45 – 60 +3VA +3HA =0

= -105 + 3VA +3HA =0

VA +HA =35

HA =35 – 50 = -15(左向き)

ΣX = HA + HB = 40 より

HB = 55(右向き)

∴ 正解は1番(向きが逆)

[ No.10 ]

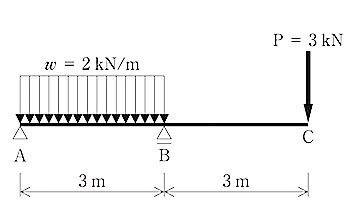

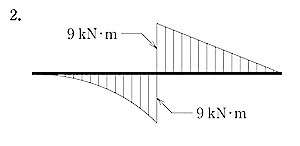

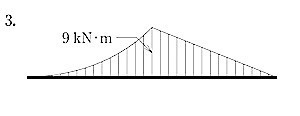

図に示す梁の AB 間に等分布荷重 w が、点 C に集中荷重 P が同時に作用したときの曲げモーメント図として、正しいものはどれか。 ただし、曲げモーメントは材の引張り側に描くものとする。

3

平成23年度 問題 No.9 と全く同じ問題である。

[ 解法 ]

等分布荷重w と集中荷重Pを分けて考える。

集中荷重Pにより、B点には

MB(P) = 3m × 3kN = 9 kN・m

のモーメントが発生する。

一方、等分布荷重w による両端ピンのAB間の

モーメントは中央部でM = ωL2/8

より

2 × 32/8 = 2.25 kN・m

よって、

AB間の中点のモーメントは

4.5 – 2.25 =2.25

選択肢3及び4は点Mにおいて

回転運動が発生するので不適。

∴ 正答枝 2 が適当である。

[ No.11 ]

建築に用いられる金属材料に関する一般的な記述として、最も不適当なものはどれか。

1.黄銅(真ちゅう)は、銅と亜鉛の合金であり、亜鉛が 30 〜 40 % のものである。

2.ステンレス鋼の SUS 304 は、SUS 430 に比べ磁性が弱い。

3.銅の熱伝導率は、鋼に比べ著しく高い。

4.アルミニウムの線膨張係数は、鋼の約4倍である。

4

1.◯

黄銅(真ちゅう)は、銅と亜鉛の合金であり、銅:60~70%、亜鉛:30~40%の合金である。展性・延性に富み、侵食されにくく、耐食性も高い。絞り加工・機械・器具等に用いられる。また、流動性に富み精密な鋳物にも使用される。

2.◯

ステンレス鋼SUS430(フェライト系)は、鉄とクロムの合金で磁性があり、磁石に付く強磁材料である。SUS304(オーステナイト系)は、鉄とクロムとニッケルの合金であり、若干の磁性を帯びる。よって、SUS304は、SUS430に比べて磁性は弱い。

3.◯

室温20℃における熱伝導率は、銅:約360~390W/m・K程度、鋼:約30~60 W/m・K程度である。

4.×

[ 材料 ] 線膨張係数α [ 10-6/K ]

鋼 11.3 ~ 11.6

ステンレス鋼 9.0 ~ 17.3

鋳鉄 9.2 ~ 11.8

アルミニウム 23.6

∴ アルミニウムの線膨張係数は、鋼の約2倍である。

[ No.12 ]

石材に関する一般的な記述として、最も不適当なものはどれか。

1.花こう岩は、耐摩耗性、耐久性に優れるが、耐火性に劣る。

2.大理石は、ち密であり、磨くと光沢が出るが、耐酸性、耐火性に劣る。

3.石灰岩は、耐水性に優れるが、柔らかく、曲げ強度は低い。

4.砂岩は、耐火性に優れるが、吸水率の高いものは耐凍害性に劣る。

3

1.◯

花こう岩はいわゆる御影石と呼ばれ、地下深部のマグマが地殻内で冷却固結した結晶質の石材で、硬く、耐磨耗性、耐久性に優れた石材として、建築物の外部等に最もも多く用いられている。ただし、耐火性の点でやや劣る。

2.◯

大理石は石灰岩が結晶化したもので、美観に優れ強度も十分あるが、耐酸性、耐火性に劣り、外装材には用いることができない。

3.×

石灰岩(堆積岩)は、取付け部耐力、曲げ強度等は他の石材に比べて小さく耐水性に劣る。

4.◯

砂岩は、主に砂が続成作用により固結してできた堆積岩である。耐火性に優れるが、吸水率の高いものは耐凍害性に劣る。

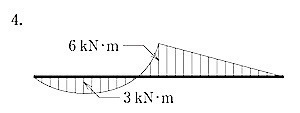

[ No.13 ]

日本工業規格(JIS)のドアセットに規定されている性能項目に関する記述として、不適当なものはどれか。

1.スイングドアセットでは、「気密性」が規定されている。

2.スイングドアセットでは、「開閉力」が規定されている。

3. スライディングドアセットでは、「鉛直荷重強さ」が規定されている。

4.スライディングドアセットでは、「遮音性」が規定されている。

3

スライディングドアセットには、「鉛直荷重強さ」が規定されていない。

スイングドアセット、スライディングドアセット、スイングサッシ、スライディングサッシの種類(普通)における性能項目は下表のとおりである。「鉛直荷重強さ」が規定されているのはスイングドアセットだけとなる。したがって、3が不適当である。

☆日本工業規格は、令和元年7月1日施行の法改正で日本産業規格に名称変更。

>> 日本工業規格(JIS)ドアセット規定

[ No.14 ]

アスファルト防水材料に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.改質アスファルトシートは、合成ゴム又はプラスチックを添加して性質を改良した改質アスファルトを原反に含浸、被覆させたシートである。

2.ストレッチルーフィング 1000 の数値 1000 は、製品の抗張積(引張強さと最大荷重時の伸び率との積)を表している。

3. 防水工事用アスファルトは、フラースぜい化点温度が低いものほど低温特性のよいアスファルトである。

4.アスファルトルーフィング 1500 の数値 1500 は、製品の単位面積当たりのアスファルト含浸量を表している。

4

1.◯

改質アスファルト防水工事は、アスファルト防水と比較して臭いや煙の発生がほぼない。合成ゴムまたはプラスチックをアスファルトに添加し、耐久性・耐候性を向上させた改質アスファルトシートを使用する。熱工法用、トーチ工法用、及び常温粘着工法用の3種類がある。

2.◯

ストレッチルーフィングの種類及び品質は JIS A6022に定められており、ストレッチルーフィング1000の数値1000は、製品の抗張積(引張強さと最大荷重時の伸び率との積)を表している。

3.◯

フラースぜい化点温度とは、アスファルトの低温における変形しやすさを示すもので、鋼板の表面に作製されたアスファルト薄膜を曲げたとき、亀裂の生じる最初の温度を示す。つまり、フラーズぜい化点温度が低いものは、低温でも脆性破壊を生じることもなく変形する、低温特性のよいアスファルトである。

4.×

アスファルトルーフィングの種類及び品質は JIS A6005に定められており、アスファルトルーフィング1500は、製品の単位面積質量が 1,500 g/m2以上のものをいう。

[ No.15 ]

塗料に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.合成樹脂エマルションペイントは、モルタル面に適しているが、金属面には適していない。

2.つや有合成樹脂エマルションペイントは、屋内の鉄鋼面に適しているが、モルタル面には適していない。

3.アクリル樹脂系非水分散形塗料は、モルタル面に適しているが、せっこうボード面には適していない。

4.合成樹脂調合ペイントは、木部に適しているが、モルタル面には適していない。

2

1.◯

合成樹脂エマルションペイントは、合成樹脂共重合エマルションやラテックスをベースとして、着色顔料や体質顔料、補助剤、添加剤等を加えた水系塗料である。耐アルカリ性があり、コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード等に適しているが、耐酸性は弱いため、鉄鋼面には適さない。

2.×

つや有合成樹脂エマルションペイントの塗膜硬化機構は、合成樹脂エマルションペイントと同様である。耐アルカリ性があり、コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード等に適しており、鉄鋼面にも適している。

3.◯

アクリル樹脂系非水分散形塗料は、屋内のコンクリート面やモルタル面等、平滑な箇所の仕上げには適しているが、微細な隙間のあるガラス繊維補強セメント面や塗装には適さない。(下地処理が必要となる)

4.◯

合成樹脂調合ペイントは、はけ塗り作業に適しており、はけ目やだれが少なく、表面光沢をもつ平滑な仕上がり塗膜が得られるのが特徴である。特に鉄鋼面や木部面塗装に適しているが、耐アルカリ性が弱く、コンクリート、モルタル面等には適さない。

4

1.◯

直接水準測量は、レベルと標尺を用いて地表面の2点間の高低差を求めることで、既知の基準点から必要な地点の標高を求める測量である。

2.◯

間接水準測量では、トータルステーションなどで2点間の鉛直角と水平距離または斜距離を測定し、三角法により高低差を求める三角高低測量がある。直接水準測量より測定精度がかなり低くなるため、直接水準測量を行うことができない渡海水準測量や渡河水準測量などで用いられる。

3.◯

公共測量における直接水準測量は、視準距離は等しく、かつ、レベルはできる限り両標尺を結ぶ直線上に配置する。観測は、簡易水準測量を除き、往復観測とする。

4.×

直接水準測量において、標尺は両手で支えて目盛を隠さないように持ち、鉛直に立て、前後にゆっくり動かして最小の値を読み取る。

1

1.×

直接埋設式による地中埋設工事で使う電線は、VVFケーブル、VVRケーブル、EM-EEFケーブル、CVケーブルなどのケーブルを用いる。ビニル電線(IV)、屋外用ビニル絶縁電線(OW)、引込用ビニル絶縁電線(DV)などの電線は用いることができない。

2.◯

低圧屋内配線に使用する金属菅の厚さは、コンクリートに埋め込む場合、1.2mm以上とする。

3.◯

合成樹脂製可とう電線菅には、CD菅やPF菅が用いられている。PF菅は自己消火性がある(耐熱性)ため、屋内隠ぺい配管に用いることができる。

4.◯

フロアダクト内、セルラダクト内、合成樹脂菅内、金属菅内及び金属製可とう電線菅内等では、電線に接続点を設けない。接続する場合は、アウトレットボックス、プルボックス等の内部で行う。

3

1.◯

水道直結増圧方式は、水道本管から分岐した水道引込み菅に増圧給水装置を直結し、各所に給水する方式である。低中層、中規模建物向きで受水槽、高置水槽ともに不要である。

2.◯

高置水槽方式(高置タンク方式)は、上水や井水を一度受水槽に貯水し、ポンプで屋上等の高置水槽に揚水し、この水槽から重力によって各所に給水する方式で、中層、中規模以上の建物の一般的な給水方式である。

3.×

ポンプ直送方式は、受水槽に貯水し、給水ポンプで直接加水した水を各所に給水する方式である。設問の記述は直結直圧方式である。

4.◯

圧力水槽方式は、上水や井水を一旦受水槽に貯水し、これをポンプで圧力水槽に送水し、圧力水槽内の空気を圧縮・加圧して、その圧力により各所に給水する方式である。建物の意匠上や地下街等の高置水槽を設けることができない場合等に設置する。

3

1.◯

人または物が昇降路内に落ちることを防ぐため、昇降路の出入り口の床先と搬器の床先との間隔は、4㎝ 以下とする。

2.◯

エレベーターの群管理方式とは、絶えず変動するビル内の交通需要に応じて、エレベーター運転方式を適応的に選定し、複数台あるエレベーターを効率的に運転することを目的とする。

3.×

火災時管制運転は、火災発生時にエレベーターを避難階に呼び戻す機能である。この装置は防災センターで切換スイッチによる火災報知器の防炎信号によってすべてのエレベーターを一斉に避難階に呼び戻し帰着させる物である。(機械設備工事監理指針)

4.◯

常用エレベーターにあっては、1人当たりの体重を65kgとして計算する。最大積載量750kgのエレベーターの場合は、750÷ 65=11.54となるため、最大定員11名と明示する。

2

1.×

設計図書とは、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質疑応答書をいう。(公共工事標準請負契約約款第1条現寸図その他これらに類する物(施工図・施工計画書等)を除く。)

2.◯

受注者は、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から所定の期日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(同約款第13条第5項)

3.×

受注者(請負人)は発注者が設計図書を変更したために請負代金額が 2/3以上減少したときは、契約を解除することができる。(同約款第52条第二号)

4.×

発注者または受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。(同約款第26条第1項)

2

[ 解答解説 ]

1.◯

乗入れ構台の支柱の位置は、地下構造図と重ね合わせるなどして、基礎、柱、梁及び耐力壁の位置と重ならないように配置し、支柱の間隔は 3~6m程度として計画する。

2.×

使用する施工機械、車両、アウトリガーの幅、配置及び動線等により決定する。通常、計画される幅員は、4~10mである。最小限1車線で 4m、2車線で 6m程度は必要である。

3.◯

垂直ブレース及び水平つなぎの設置は、取り付けられるようになったら、所定の深さまでの掘削ごとに取り付ける。

4.◯

床開口部を貫通する支柱を床スラブパッキング材を設けて拘束し、水平荷重及び鉛直荷重に対して十分安全な剛性を保つことにより、固定度を高めた上であれば、ブレースを撤去することはできる。その場合、水平変形に対して十分留意する必要がある。

4

[ 解答解説 ]

1.◯

粒度試験は、土の粒度組成をグラフ化し、土を構成する土粒子の粒径の分布状態を把握する試験である。均等係数や細粒分含有率など粒度特性を表す指標を得ることができる。(建築基礎設計のための地盤調査計画指針)

2.◯

液性限界試験、塑性限界試験の結果は、土の物理的性質の推定や塑性図を用いた土の分類(固体状・半固体状・塑性状・液体状)に用いられる。液性限界とは、土が塑性体から液体に移るときの境界の含水比である。また、塑性限界とは、土が塑性体から半固体に移るときの境界の含水率である。

3.◯

粘性土のせん断強度は、一面せん断試験、一軸圧縮試験、三軸圧縮試験によって求めることができる。

4.×

圧密試験は粘性土に荷重を加え、地盤の沈下を解析するために、必要な沈下特性(沈下量と沈下速度)を測定する試験である。

3

[ 解答解説 ]

1.◯

釜場工法は、根切り部へ浸出する地下水や雨水を、根切り底面よりやや深い集水ピット(釜場)に集め、ポンプで排水する工法である。

2.◯

ウェルポイント工法は、吸水菅を地中に設置し、真空ポンプにより強制的に地下水を集めて排水する工法で、透水性の高い粗砂層から低いシルト質細砂層程度の地盤に適用可能である。

3.×

ディープウェル工法は、掘削溝内・外にディープウェル(深井戸)を設置し、ウェル内に流入する地下水をポンプで排水させる工法である。砂層や砂礫層など、透水性の高い地盤で、排水量が多い場合に適している。

4.◯

止水工法は、山留め壁や薬液注入などにより、掘削場内への地下水の流入を遮断する工法で、止水効果と地盤を強化うす効果が期待できる。

1

[ 解答解説 ]

1.×

中掘り工法においては、周囲の地盤を緩めることになるため、掘削中に必要以上に先掘りを行ってはならない。特に砂質地盤の場合には、緩みやすいため、先掘り長さは、杭径以内になるよう掘削する。

2.◯

PHC杭(プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリート杭)の杭頭を切断した場合は、切断面から350mm程度プレストレスが減少しているので、設計図書により補強を行う。(建築工事施工監理指針)

3.◯

オーガーを逆回転すると、オーガーに付着した土砂が落下するので逆回転させてはならず、オーガーの引上げ時にも正回転とする。

4.◯

杭の施工精度として、一般的に施工完了後の杭心ずれ量(杭頭の水平方向の位置のずれ)は杭径の 1/4かつ100mm以下とし、杭の傾斜は 1/100以内とする。(JASS4)

4

[ 解答解説 ]

1.◯

主筋等の継手の重ね長さは、径の異なる主筋等を継ぐ場合にあっては細い主筋等の径を用いることが規定されている。

2.◯

上・下階の縦筋の位置が異なるとき等、壁縦筋の配筋間隔が異なる場合は、あき重ね継手を用いてよく、配筋間隔の異なる鉄筋を無理に折り曲げることは避ける。

3.◯

180° フック付き重ね継手の長さは、フックの折曲げ開始点間の距離とする。

4.×

梁主筋を柱にフック付き定着とする場合の定着長さは、鉄筋末端のフックは定着長さに含まない。

4

[ 解答解説 ]

1.◯

圧接部のふくらみの長さは鉄筋径の 1.1倍以上とする。

2.◯

圧接部のふくらみの直径は鉄筋径の 1.4倍以上とする。

3.◯

圧接端面は圧接の付着を害するものと取り除き、平滑に仕上げ、その周辺を軽く面取りする。この圧接端面の加工を圧接作業の当日より前に行う場合には、端面保護剤を使用する。

4.×

圧接部の加熱は、圧接端面が相互に密着するまでは還元炎(アセチレン過剰炎)で行い、その後は火力の強い中性炎(標準炎)で、圧接面を中心としてバーナー揺動幅を鉄筋径の2倍程度としながら加熱する。

1

[ 解答解説 ]

1.×

支柱として用いる鋼材の許容曲げ応力の値は、その鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の 3/4 の値のうち、いずれか小さい値の2/3の値以下としなければならない。

2.◯

軽量型支保梁を用いる場合は、支保梁の両端を支持する。中間部に鉛直上部方向の応力が生じると端部が外れる可能性があるため、中間部を支柱で支持してはならない。

3.◯

「最上階及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。」と定められている。(労働安全衛生規則第242条第八号のロ)

4.◯

「鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の2.5/1000に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。」と定められている。(労働安全衛生規則第240条第3項第三号)

4

[ 解答解説 ]

1.◯

コンクリートの品質を確保するために、単位水量は一般に185kg/m3以下とし、所要の品質が得られる範囲内で、できるだけ小さくする。単位水量が大きくなると乾燥収縮、ブリーディング、打込み後の沈降などが大きくなり、コンクリートの品質、特に耐久性上好ましくない。

2.◯

単位セメント量は、水和熱及び乾燥収縮によるひび割れを防止する観点から、できるだけ少なくすることが必要である。しかし、単位セメント量が過小であると、コンクリートのワーカビリティが悪くなり、型枠内へのコンクリートの充填性の低下、じゃんか、す、打継ぎ部における不具合の発生、水密性の低下等を招きやすい。

3.◯

コンクリートの調合管理強度は、調合強度を管理する場合の基準となる強度で、品質基準強度(設計基準強度を耐久設計基準強度の大きい方)に構造体強度補正値を加えた値とする。(JASS5)

4.×

コンクリートの調合強度は、コンクリートの調合を決定する際に目標とする圧縮強度であり、コンクリートの調合管理強度とコンクリートの圧縮強度の標準偏差から定められる。コンクリート工場に実績がない場合、2.5N/mm2または(調合管理強度)× 0.1の大きい値とする。

1

[ 解答解説 ]

1.×

暑中コンクリートの荷下し時のコンクリート温度は、原則として35℃以下とする。(JASS5)

2.◯

コンクリートポンプによる圧送には、圧送負荷を算定し、ポンプの能力と対比し判定する。圧送負荷の算定時、ベンド菅の水平換算長さは実長の3倍の長さがあるものとして計算する。

3.◯

コンクリート内部振動機で締め固める場合の加振時間は、打ち込まれたコンクリートがほぼ水平になり、コンクリート表面にセメントペーストが浮き上がる時間を標準とし、1箇所5〜15秒の範囲とするのが一般的である。

4.◯

コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間の限度は、外気温が25℃未満で120分以内、25℃以上で90分以内とする。(JASS5)

1

[ 解答解説 ]

1.×

風速が 2 m/s 以上は禁止である。適切な防風処置を行なえば、可能である。

2.◯

490 N/mm2級以上の高張力鋼の組立て溶接を被覆アーク溶接で行う場合には、耐割れ性、耐気孔性、耐衝撃性に優れた低水素系の溶接棒を使用する。延性や靭性等の機械的性能も良好であり、重要構造物や、良好な耐割れ性が要求される高強度鋼や低合金鋼、厚板の溶接等にも広く使用されている。

3.◯

溶接部の表面割れの範囲を確認した上で、その両端から 50mm以上をアークエアガウジングではつり取って船底型の形状に仕上げ、補修溶接する。

4.◯

余盛りは応力集中を避けるため、過大であったり、ビード表面形状に不整がある場合は、滑らかに仕上げるが、3mm以下の場合は不陸がなければグラインダー仕上げは不要である。完全溶込み溶接の突合わせ継手における余盛りの高さは、溶接幅が15mm未満のときは3mm以下、15mm以上25mm未満のときは4mm、25mm以上のときは(4/25)×B(B:溶接幅)

2

[ 解答解説 ]

1.◯

計測寸法が正規より小さいスパンは、ボルト接合部のクリアランスに矢(くさび)を打ち込む、またはジャッキ等を用いて押し広げる。柱のねじれを伴う場合は、ねじれを修正する側に矢(くさび)を打ち込む。

2.×

柱の溶接継手のエレクションピースの仮ボルトは、建方に必要な本数だけが設けられているので、高力ボルトを使用して全数締め付ける。

3.◯

ウェブを高力ボルト接合、フランジを工事現場溶接とする混用接合は、原則としてウェブの高力ボルトを先行して本締めまで行った後に、フランジ溶接を行う。

4.◯

建方直後の鉄骨の軸組は、仮ボルトのみによって架構の安全が保たれている。建方中のクレーンブームや吊り荷の接触、または強風・突風等の予想外の外力に対して最低限の安全を確保するため、1日の建方終了ごとに所定の補強ワイヤを張る。

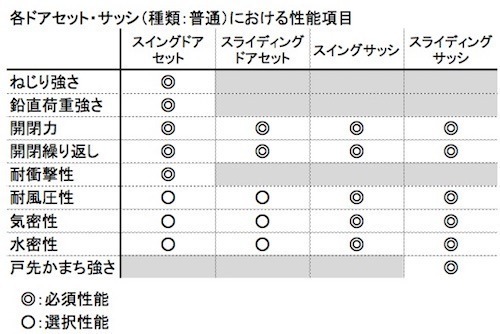

4

木造建築物に用いる大断面集成材の許容誤差は下表のとおりである。

集成材にあるドリフトピンの孔の径の許容誤差は、特記がなければピン径と同径とする。したがって、4が不適当である。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

工事用エレベーターは、定格速度が 0.75 m/s を超える場合、次第ぎき非常止め装置を設ける。非常止め装置には、「早ぎき式(はやぎきしき)」と「次第ぎき式(しだいぎきしき)」があり、次第ぎき式は、かごの落下を徐々に減速させる。

2.×

ロングスパン工事用エレベーターは、機械自体の傾きが 1/10の勾配を超えると自動停止装置が作動するように設定しなければならない。(エレベーター構造規格第32条)

3.◯

クレーンの定格荷重とは、その構造及び材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さまたはジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最大の荷重から、それぞれフック等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいう。(クレーン等安全規則第1条第六号)

4.◯

傾斜ジブ式タワークレーンは、ジブを支点から斜めに突き出して荷をつるため、ジブを支点から水平に突き出した水平ジブ式タワークレーンに比べて高揚程で、比較的重量の大きい荷をつり上げるのに適している。建物の敷地が狭く重機などの設置スペースのない建物の建設に適している。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

アスファルトプライマーの塗り付け量は、ALC パネル下地では、吸込みを考慮して 0.4 kg/m2 とし、2回に分けて塗布する。

2.×

改質アスファルトシート防水では、入隅は直角、出隅 45度の面取りとする。(建築工事監理指針)

3.◯

ALCパネル下地の短辺接合部は、ルーフィングシート張付けに先立ち、目地部に幅 50mm程度の絶縁用テープを張付ける。

4.◯

改質アスファルトシートの3枚重ね部は、水みちになりやすいので、中間の改質アスファルトシートの端部を斜めにカットするか、焼いた金ごてを用いて角部を滑らかにするなどの処理を行う。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

ゴムアスファルト系室内仕様防水材の総使用量は、固形分 60 %(質量)を使用した場合、4.5 kg/m2 とする。 ただし、固形分がこれ以外の場合にあっては、所要塗膜厚を確保するように使用量を換算する。(公共建築工事標準仕様書)

2.×

通気緩衝シートの継ぎ目は突付けとし、突付け部分は 50 mm以上の幅の接着剤付きポリエステル不織布または織布のテープを張り付ける。

3.◯

塗膜防水では、防水材の塗継ぎの重ね幅は 100mm以上、補強布の重ね幅は50mm以上とする。

4.◯

ウレタンゴム系防水材の立上がり部の総使用量は、硬化物密度 1.0 Mg/m3のものを使用する場合は、 2.0 kg/m2とし、平場部では 3.0 kg/m2 とする。

4

[ 解答解説 ]

1.◯

花こう岩の湿式工法において、石厚40mm以上の場合の取付け用引金物は、径 4.0mm長さ50mmのものを使用する。

2.◯

乾式工法のロッキング方式において、ファスナーの通しだぼは、上下固定で、径 4.0mm埋め込み長さ20mmのものを使用する。

3.◯

湿式工法における、流し筋工法の埋込みアンカーは、縦横 450mm 程度の間隔であらかじめコンクリート躯体に打ち込み、縦筋を通りよく溶接にて設置する。 これを引金物緊結下地とする。

4.×

乾式工法における、石材の裏面から躯体の表面までの取付け代は、70 mmを標準とする。外壁湿式工法では 40mm程度とする。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

重ね形折板は、各山ごとにタイトフレームに固定し、重ね部の緊結ボルトは流れ方向の間隔を 600 mm程度とする。

2.×

端部用タイトフレーム(けらば用タイトフレーム)は、けらば包みの下地として、間隔を 1,200mmで取り付ける。

3.◯

けらば包みの継手は、60mm以上重ね合わせ、間に定形シール材を挟み込んで留める。

4.◯

折板の底に設ける雨水の落とし口は円形にし、孔の周囲に 5~15mm程度の尾垂れを付け、裏側への雨水の回り込みを防止する。

3

[ 解答解説 ]

1.◯

野縁や野縁受けの隣り合うジョイントの位置は、互いに 1m以上離し、千鳥状に配置しなければならない。

2.◯

吊りボルト、斜め部材等が釣合いよく(天井面の面積 1 m2 当たり1本以上)配置され、また天井面が十分な面内剛性を有し、一体的に挙動するものであること。

3.×

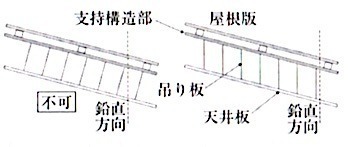

勾配屋根における吊り材は、勾配をもつ屋根面に対して垂直ではなく、天井面構成部材を鉛直方向に支持するように設置しなければならない。

勾配屋根における吊り材の設置方法

4.◯

地震時に有害な応力集中を生じさせないため、天井面の段差や折れ曲がりで吊り長さが異なる天井部分が隣接する場合は、クリアランス(一定のすき間)を確保する。

3

[ 解答解説 ]

1.◯

内壁をモルタル仕上げとする場合、塗厚の標準値は 20 mmとする。

2.◯

吸水調整材塗布後の下塗りまでの間隔は、一般に1時間以上とし、乾燥を確認してから行う。

3.×

下塗り用モルタルの調合(容積比)は、セメント:砂=1:2.5 とし、むら直し・中塗り・上塗りはセメント:砂=1:3 とする。

4.◯

むら直しとは、塗厚または仕上げ厚が大きいとき、あるいは塗りむらが著しいときに下塗りの上にモルタルを塗り付けることをいう。これにより中塗り、上塗りの塗厚が均一となる。セメントモルタル塗りの工程は、下塗り → むら直し → 中塗り → 上塗りの順で行う。

4

[ 解答解説 ]

1.◯

ステンレス鋼板製のくつずりは、表面仕上げをヘアラインとし、厚さを 1.5 mmとする。建具枠は、くつずり、下枠等あとでモルタル充填が困難な部分では、あらかじめ裏面に鉄線等を取り付けてモルタル詰めを行ったのちに取り付ける。

2.◯

丁番やピポットヒンジなどにより、大きな力が加わる建具枠の補強板は、厚さは 2.3 mmとする。

3.◯

外部に面する戸は、下部を除き三方の見込み部を表面板で包む。 (建築工事監理指針)

4.×

鋼製建具に使用する戸の表面板の厚さは、特記による。特記がなければ、片開き、親子開き及び両開き戸の1枚の有効開口幅が 950mm、または有効高さが 2,400mmを超える場合そ除き 1.6mmとする。鋼製軽量建具に使用する戸の表面板の厚さは、0.6mmとする。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

合成樹脂エマルションペイントは、合成樹脂共重合エマルションやラテックスをベースとして、着色顔料や添加剤等を加えた水系塗料で、溶剤ではなく、水による希釈で塗料に流動性をもたせることができる。

2.×

2液形ポリウレタンエナメル塗り(2-UE)においては、中塗りの工程間隔時間の上限は7日である。

気温20℃の場合、中塗り後の工程間隔時間は3時間以上とするのはアクリル樹脂系非水分散形塗料塗りである。

3.◯

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの工程は、下塗り、中塗り、上塗りの順に同じ塗料を用い、塗付け量はともに 0.10 kg/m2 とする。 (JASS18)

4.◯

つや有合成樹脂エマルションペイント塗りの中塗りの工程間隔時間は5時間以上とする。

1

[ 解答解説 ]

1.×

湯沸室や洗面所等の湿気及び水の影響を受けやすい箇所に用いる接着材は、耐水性に優れたエポキシ樹脂系接着材を用いる。

2.◯

溶接作業は、床シートを張付け後 12 時間以上経過し、接着が硬化してから行う。

3.◯

床シートを立ち上げて幅木とする場合、天端処理は、シリコーンシーリング材で行う。

4.◯

施工時の作業環境温度が5°C以下になると、床タイルは硬く下地になじみにくくなり、割れ・欠けが生じるものもある。されに接着剤のオープンタイム、張り付け可能時間が極端に長くなるので、ジェットヒーターなどで採暖を行い、 室温を 10 °C 以上に保つようにする。(JASS26)

2

[ 解答解説 ]

1.◯

硬質ウレタンフォーム吹付け工法において、断熱材の吹き付け厚さが 30mmの場合は多層吹きとし、1層の厚さは各々 30 mm以下とする。(JASS24)

2.×

冷蔵倉庫など断熱層が特に厚い施工であっても、1日の総吹付け厚さは80mmを超えないものとする。

3.◯

押出法ポリスチレンフォーム打込み工法の場合には、断熱材の継目は突付けとし、テープ張りをしてコンクリートの流出を防止する。

4.◯

押出法ポリスチレンフォーム張付け工法においては、躯体面と躯体との境界面にすき間が生じるとその部分に結露が生じやすくなるため、接着は全面接着とし、密着させて張り付ける。

4

[ 解答解説 ]

1.◯

縦壁フットプレート構法は、パネル上部が面内(水平)方向に可動となるように取り付ける。その取付け方法は、間仕切チャンネル、間仕切L形金物及び定規アングルの3種類の方法による。

2.◯

縦壁パネルを一体化するため、パネル長辺側面相互の接合にアクリル樹脂系接着材を用いる。

3.◯

間仕切壁フットプレート構法では、パネル上部と間仕切チャンネルの溝底との間に20mmのクリアランスを設けると共に、パネル上部の間仕切チャンネルへ10〜20mm程度のかかり代を確保して取り付ける。

4.×

間仕切壁パネルの出隅部、入り隅部の縦目地及び外壁や柱等とパネルとの間には、20mm程度の伸縮目地を設けてパネルを取り付ける。(JASS21)

1

[ 解答解説 ]

1.×

ビニル床シート、ビニル床タイル等の既存床仕上げ材の撤去は、一般のカッター等で切断し、スクレーパー等により他の仕上げ材に損傷を与えないように行う。ダイヤモンドカッターは、下地モルタルの浮き部分等を撤去するために、健全部分と縁を切る場合などに用いる。その場合、ダイヤモンドカッターの刃の出は、モルタル厚さ以下とする。

2.◯

合成樹脂塗床材の撤去には、ケレン棒、電動ケレン棒、電動はつり器具、ブラスト機械などを用いる。撤去範囲は、下地がモルタル塗りの場合はモルタル下地とも、コンクリート下地の場合はコンクリート表面から 3mm程度とする。

3.◯

乾式工法のフローリング張り床材は、丸のこで適切な寸法に切断し、ケレン棒を用いて撤去する。 フローリング張り床材の撤去・モルタル埋込み工法によるフローリングの場合は、電動ピック、のみなどを用いて、フローリングとモルタル部分をはつり取り、切片などを除去する。

4.◯

磁器質床タイルは、張替え部をダイヤモンドカッターで縁切りし、タイル片を電動はつり器具により周囲を損傷しないように撤去する。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

鉄骨工事の施工計画に際しては、周辺道路の交通規制や電気・ガスなどの埋設物、道路幅員や電柱・架空電線の状況、電波障害などの周辺環境への影響などにについて、あらかじめ調査・確認しておかなければならない。

2.×

セメントによって地盤改良された土の掘削においては、沈砂槽を設置して湧水を場外へ排水する場合でも、水質調査を行って、pHの値が水質基準を満足していることを確認し、必要がある場合は中和処理を実施してから排水処理をする。

3.◯

解体工事に伴い、境界杭の変動、地盤の沈下、既存構造物の損傷などのおそれがあるため、事前に近隣建物の所有者の立会いのもと、近隣建物の現状について調査を行う。

4.◯

工事用の車両出入口計画は、通行人や安全な交通の妨げにならないように配慮し、建築物敷地の前面道路の電柱その他の設備や交差点の位置などを確認して計画する。

3

[ 解答解説 ]

1.◯

便所の設置に関しては以下のように労働安全衛生規則第628条に定められている。

・男性用と女性用に区別すること。

・男性用大便器の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1箇所以上とすること。

・男性用小便器の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1箇所以上とすること。

・女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1箇所以上とすること。

2.◯

工事用使用電力量の算出において、コンセントから使用する電動工具の同時使用係数は、0.7~1.0とする。(JASS2)

3.×

工事用電力は、電力会社に申し込むことになるが、供給約款では、一般に、契約電力が 50 kW未満の場合は低圧受電、50kW以上-2,000kW未満の場合は高圧受電、2000kW以上の場合は特別高圧受電となる。

4.◯

アースドリル工法による掘削は、ドリリングバケットを回転させて地盤を掘削、バケット内部に収納された土砂を地上に排土する方法で行う。孔壁は、表層部では表層ケーシングを用い、それ以深は安定液で保護する。掘削時に使用する水量の目安は、1台当たり 10 m3/h として計画する。

4

[ 解答解説 ]

1.◯

階上作業による解体では、外壁を残しながら中央部分を先行して解体を行う。外壁の転倒工法等を用いる場合は、同時に解体する部分の一体性を確保するとともに、過度な力を加えず内側に安全に転倒させる。

2.◯

階上作業による解体では、解体に重機等を使用する場合は、重機、コンクリート塊等の重量、振動または衝撃に対して、床・はり等にサポートジャッキ等を使用し適切な補強を行い、安全性を確保する。

3.◯

地上作業による解体では、作業開始面の外壁から1スパンを上階から下階に向かって全階解体し、解体重機のオペレーターの視界を確保する。

4.×

外壁の転倒解体は、安全上、転倒体の大きさが過大とならないように、高さは1層分以下とし、1回の転倒解体部分は、原則として、柱2本以上を含み、幅は1~2スパン程度とする。また、転倒体の壁の縁切り、柱脚部の転倒視点の欠き込み等に当たっては、事前に転倒防止措置を講ずる。(建築物解体工事共通仕様書第3章第8節)

3

[ 解答解説 ]

1.◯

耐震改修工事における現場打ち鉄筋コンクリート耐震壁の施工においては、現場施工時に水温管理を十分に行い、水温10℃以上の水を用いてグラウト材を練り上げ、練り上げ時の温度が10~35℃の範囲のものを注入する。

2.◯

既存壁に増打ち壁を設ける工事において、アンカーとして用いるシアコネクタを型枠固定用のセパレータとして兼用してよい。

3.×

溶接閉鎖フープ巻き工法のフープの継手は、溶接長さが片側10d以上もしくは両側 5d以上のフレア溶接とる。

また、端部は共に2d以上の余長が必要である。鉄筋径D16以下に使用できる。(標準仕様書)※ 建告1463号では D25以下

>> 配筋検査のつぼ >> 継手及び定着

4.◯

連続繊維補強工法において、炭素繊維シートの重ね長さは、母材破断を確保できる長さとし、200mm以上とする。また、重ね継手位置は各面に分散させる。

4

[ 解答解説 ]

1.◯

Uカットシール充填工法は、コンクリートやモルタルなどのひび割れをダイヤモンドカッターなどで U字型にカッティングして弾性シーリング材等を充填する工法で、挙動しない 1.0mmを超えるひび割れ、及び挙動する 0.2mm以上 1.0mm以下のひび割れに適用する。挙動のおそれのあるひび割れには可とう性エポキシ樹種、軟質形エポキシ樹脂、ほとんど挙動しないひび割れには硬質形エポキシ樹脂を用いる。(※設問では、「挙動しないひび割れに可とう性エポキシ樹脂を用いることとした」となっているが、一般的に可とう性エポキシ樹脂は「挙動するひび割れに用いる」。最も不適当なもののは「4」であるので、正解は「4」となる。

2.◯

タイル部分張り替え工法は、既存の下地モルタル等がある場合及び1箇所当たりの張替え面積が 0.25m2程度以下の場合に適用する。

3.◯

既存合成樹脂塗床材を除去せずに同じ塗床材で塗り重ねる場合は既存仕上げ材の表面をディスクサンダー等により目荒らしして接着性を高める。

4.×

防火認定の壁紙の張替えは、既存の壁紙を残さず撤去し、下地基材面を露出させてから新規の壁紙を張り付けなければ防火材料に認定されない。裏打紙の薄層は、水を塗布し糊を溶解させて残さず撤去する。

※ 問題番号[ No.51 ]〜[ No.70 ]までの 20 問題は、全問題を解答してください。

[ No.51 ]

工事現場における材料の保管に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 既製コンクリート杭は、やむを得ず2段に積む場合、同径のものを並べ、まくら材を同一 鉛直面上にして仮置きする。

2.高力ボルトは、工事現場受入れ時に包装を開封し、乾燥した場所に、使用する順序に従って整理して保管する。

3.フローリング類は、屋内のコンクリートの上に置く場合、シートを敷き、角材を並べた上に保管する。

4.防水用の袋入りアスファルトは、積重ねを 10 段以下にし、荷崩れに注意して保管する。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

既製コンクリート杭を仮置きする場合、水平な地盤上にまくら材を置き、ロープ・くさび等を使用して、固定する。2段以上に積む場合は、各段のまくら材を同一鉛直面上に配置する。また、杭の荷積みや荷下ろしは、必ず杭を2点で支持しながら行う。ただし、両端を支持すると大きな曲げモーメントが加わり、杭体を損傷するおそれがあるため、両端から杭長の 1/5 の点で支持する。(JASS4)

2.×

高力ボルトは、工事現場受入時には包装を開封せずに、規格、種類、径、長さ、ロット番号ごとに整理して乾燥した場所に保管し、施工直前に包装を解く。

3.◯

フローリング類は、コンクリートの上に置く場合は、シートを敷き、角材を並べたう上に保管し、湿気による変形に留意する。

4.◯

防水用の袋入りアスファルトを屋外で保管する場合は、シート等を掛けて雨露に当たらず、土砂等に汚れないようにする。なお、積み重ねて保管するときは、荷崩れに注意して10段を超えて積まないようにする。(公共建築工事指針)

[ No.52 ]

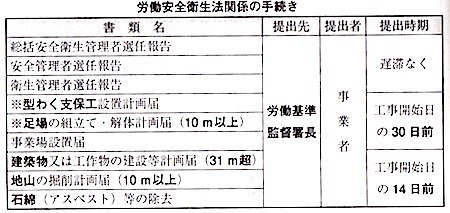

労働基準監督署長への計画の届出に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.積載荷重が 0.25 t 以上でガイドレールの高さが 18 m以上の建設用リフトを設置する場合は、当該工事の開始の日の 30日前までに、届け出なければならない。

2.つり上げ荷重が 3 t 以上のクレーンを設置する場合は、当該工事の開始の日の 30日前までに、届け出なければならない。

3.高さが 30mの建築物を解体する場合は、当該仕事の開始の日の 30日前までに、届け出なければならない。

4.ゴンドラを設置する場合は、当該工事の開始の日の 30日前までに、届け出なければならない。

3

[ 解答解説 ]

1.◯

ガイドレールの高さが 18 m以上で積載荷重が250kg以上の建設用リフトを設置する場合、工事の開始日の 30日前までに、建設用リフト設置届を提出しなくてはならない。

2.◯

つり上げ荷重が 3 t 以上のクレーンを設置する場合は、工事開始日の 30日前までにクレーン設置届を提出しなければならない。

3.×

高さが31 mを超える建築物または工作物の建設、改造、解体または破壊の仕事を行う場合、当該仕事の開始の日の 14日前までに、建築工事計画届を提出しなければならない。

4.◯

ゴンドラを設置する場合、当該工事の開始の日の 30日前までに、ゴンドラ設置届を提出しなければならない。

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、原則として、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出なければならない。

[ No.53 ]

建築工事の工期と費用の一般的な関係として、最も不適当なものはどれか。

1.工期を短縮すると、直接費は増加する。

2.工期を短縮すると、間接費は増加する。

3.直接費と間接費の和が最小となるときが、最適な工期となる。

4.総工事費は、工期を最適な工期より短縮しても、延長しても増加する。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

直接費とは、主要材料費、直接工賃金等からなり、工期を短縮させるためには、人員を増やす等の措置が必要となり、直接工賃金が増加する。

2.×

間接費は、現場管理費や共通仮設費等からなり、工期が短縮すると現場管理費(家賃、光熱費、直接工賃金以外の給料等)は減少する。

3.◯

最適工期とは、直接費と間接費を合わせた総工事費が最小となるときの工期である。

4.◯

総工事費は直接費と間接費を合わせたものである。工期を最適な工期よりも短縮すると、直接費の増加が大きくなるため

する。(最たる例が突貫工事である)また、最適工期を超えて延長すると、間接費が工期に比例し増えるため、総工事費は増加する。

[ No.54 ]

工程計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.工事計画は、まず各作業の手順計画を立て、次に日程計画を決定する。

2.全体工期に制約がある場合は、積上方式(順行型)を用いて工程表を作成する。

3.工程短縮を図るために行う工区の分割は、各工区の作業数量がほぼ均等になるように計画する。

4.工程表は、休日や天候を考慮した実質的な作業可能日数を暦日換算した日数を用いて作成する。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

工事計画は、手順計画と日程計画に大別して考えることができる。工程を立てるにあたっては、まず数量や仕様を確認して仕事の順序を明らかにして、手順を決定することが行われ(手順計画)、次にその手順に沿って各作業の日程を決定して工期を計算(日程計画)するのが一般的である。

2.×

工期が指定され、工事内容が比較的容易で、また施工実績が多い工事の場合に、各工程に所要日数を割り当てる割付方式が多く用いられる。積上げ方式は、工事内容が複雑で、施工実績や経験が少ない工事の場合に多く用いられる。

3.◯

工期短縮を図るために行う工区の分割は、各工区の作業数量が同等になるようにする。同等にならない場合は、主要な職種の作業数量が同等になるように分割する。局所的に過度に作業を集中させると無駄が多く効率が落ちるため、バランスよく調整することで工期短縮にもつながる。

4.◯

工程表は、延べ日数(作業に実際に必要な日数)に対して、休日及び天候等を考慮した実質的な作業可能日数を算出し、暦日換算を行い作成する。

[ No.55 ]

一般的な事務所ビルの新築工事における鉄骨工事の工程計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.トラッククレーンによる鉄骨建方の取付けピース数は、1台1日当たり 70ピースとして計画した。

2.鉄骨のガスシールドアーク溶接による現場溶接は、1人1日当たり 6 mm 換算で 80m として計画した。

3.建方用機械の鉄骨建方作業占有率は、60 % として計画した。

4.タワークレーンのクライミングに要する日数は、1回当たり 1.5 日として計画した。

1

[ 解答解説 ]

1.×

トラッククレーンの揚重ピース数は、1日当たり 20~30ピース程度とされている。タワークレーンの場合は、1日当たり 40~50ピース程度とされている。

2.◯

鉄骨のガスシールドアーク溶接による現場溶接は、1人1日当たり 6 mm 換算で 80 m として計画する。一般に現場溶接の1日の平均能率は、溶接技能者者1人当たり箱形(ボックス)柱で2本、梁で5箇所といわれている。

3.◯

ビルの鉄骨建方において、タワークレーンの鉄骨建方作業占有率(鉄骨建て方作業のみに占める時間の割合)は、同時期作業が多く、補助クレーンを用いる場合でおおむね 60%前後とされている。

4.◯

タワークレーンの1回のクライミングに要する日数は、準備を含めて 1.5 日である。

[ No.56 ]

ネットワーク工程表に用いられる用語に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.ディペンデントフロート(DF)は、最遅結合点時刻(LT)からフリーフロート(FF) を減じて得られる。

2.最遅開始時刻 (LST) は、後続の最早結合時刻 (ET) から作業日数 (D )を減じて得られる。

3.最遅結合点時刻 (LT )は、工期に影響することなく、各結合点が許される最も遅い時刻である。

4.最早終了時刻 (EFT) は、最早開始時刻 (EST )に作業日数 (D) を加えて得られる。

1

[ 解答解説 ]

1.×

ディペンデントフロート(DF)は、後続作業のトータルフロート(TF)に影響を与えるフロート(余裕)である。DFはその作業で使用しなければ、後続作業において、使用できるフロートのことである。フリーフロート(FF)はその作業についてだけ使用できるフロートで、FF内でのフロートに使用においては、後続作業のフロートに影響を及ぼさない。つまり DF = TF - FF となる。

2.◯

最遅開始時刻(LST)は、全体の工期を守るために、必ず着手しなければならない時刻である。よって、後続作業の最早結合時刻(ET)から作業日数(D)を減じた値となる。

3.◯

最遅結合点時刻(LT)は、結合点において、全体の工期を守るために(工期に影響することなく)、必ず工事が終了していなければならない最も遅い時刻である。

4.◯

最早終了時刻(EFT)は、作業が最も早く完了できる時刻である。よって、最早開始時刻(EST)に作業日数(D)を加えて得られる。

参考>実地対策 ネットワークの計算

[ No.57 ]

施工品質管理表(QC 工程表)に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.管理項目には、重点的に実施すべき項目を取り上げる。

2.工事監理者、施工管理者及び専門工事業者の役割分担を明記する。

3.管理値を外れた場合の処置をあらかじめ定めておく。

4.工種別又は部位別とし、管理項目は作業の重要度の高い順に並べる。

4

[ 解答解説 ]

1.◯

QC工程表の管理項目は、重点的に実施すべき項目をあげて決める。

2.◯

管理方法として、工事監理者、施工管理者、専門工事業者のそれぞれの役割分担明確にしておく。

3.◯

異常時の処置として、管理値を外れた場合の処置をあらかじめ定めておく。

4.×

施工品質管理表(QC工程表)は、施工プロセスの流れに沿って個々の管理項目を誰が、いつ、どこで、そのようなデータを基にチェックし、良否を判断するのかをまとめたものである。工種別に作成されることが多いが部位別に作成されることもある。施工品質管理表は、一連の作業を重要度の高い順に並べるものではない。

[ No.58 ]

品質管理の用語に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.品質マニュアルとは、品質に関して組織を指揮し、管理するためのマネジメントシステムを規定する文書のことである。

2.工程(プロセス)管理とは、工程(プロセス)の出力である製品又はサービスの特性のばらつきを低減し、維持する活動のことである。

3. 是正処置とは、起こりうる不適合又はその他の望ましくない起こりうる状況の原因を除去するための処置のことである。

4.母集団の大きさとは、母集団に含まれるサンプリング単位の数のことである。

3

[ 解答解説 ]

1.◯

品質マニュアルとは、「組織の品質マネジメントシステムを規定する文書である」と、ISO9001に定義されている。品質マネジメントシステムは階層的に構築されていて、品質マニュアルは最上位層に位置し、その下の階層に手順書、作業指示書などが置かれる。

2.◯

工程(プロセス)管理とは、プロセス(各工程)の1つ1つを重視し、作業標準を順守して所要の品質が確保できるようにすることである。検査を厳しく行うのではなく、プロセスを管理し安定させるのが品質管理の原則である。

3.×

是正処置とは、「検出された不適合又はその他の検出された望ましくない状況の原因を除去するための処置」と定義されており、再発防止のために行う処置をいう。「起こりうる不適合又はその他の望ましくない起こりうる状況の原因を除去するための処置」とは、予防処置のことであり、発生を未然に防止するために行う処置である。

4.◯

標本調査を行うとき、調査する対象の集団全体を母集団という。母集団に含まれるサンプリング単位の数を母集団の大きさという。母集団の一部分として母集団から取り出されたものを標本といい、取り出した資料の個数を標本の大きさという。

[ No.59 ]

コンクリート工事における品質を確保するための管理値に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.普通コンクリートの荷卸し地点における空気量の許容差は、± 2.5 % とした。

2.目標スランプフローが60cmの高流動コンクリートの荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は、± 7.5 cmとした。

3.スランプ 18 cm の普通コンクリートの荷卸し地点におけるスランプの許容差は、± 2.5 cm

とした。

4.構造体コンクリートの部材の仕上りにおける柱、梁、壁の断面寸法の許容差は、0 mm 〜+ 15 mm とした。

1

[ 解答解説 ]

1.×

コンクリートの空気量の許容差は、± 1.5 % である。(JIS A 5308)

2.◯

高強度コンクリートの荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は、50cmの場合、± 7.5cm、60cmの場合、± 10 cmとする。ただし、高流動コンクリートのスランプフローは55cm以上65cm以下とし、許容差は、± 7.5 cm で、50cmを下回らず、70cmを超えないものとする。

3.◯

コンクリートスランプ値は、スランプ 8cm以上 18cm以下の場合は許容差は ± 2.5 cm である。(JASS5)

4.◯

構造体コンクリートの部材の仕上りにおける柱、梁、壁の断面寸法の許容差は、0 mm ~+20 mmと定められている。(公共建築工事標準仕様書)

[ No.60 ]

品質管理に用いる図表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.パレート図は、観測値若しくは統計量を時間順又はサンプル番号順に表し、工程が管理状態にあるかどうかを評価するために用いられる。

2.ヒストグラムは、計量特性の度数分布のグラフ表示で、製品の品質の状態が規格値に対して満足のいくものか等を判断するために用いられる。

3.散布図は、対応する2つの特性を横軸と縦軸にとり、観測値を打点して作るグラフ表示で、主に2つの変数間の相関関係を調べるために用いられる。

4.チェックシートは、欠点や不良項目などのデータを取るため又は作業の点検確認をするために用いられる。

1

[ 解答解説 ]

1.×

パレート図とは、不良品、欠点、故障等の発生個数を現象や要因別に分類し層別にして、出現頻度の大きい順に並べるとともに累積和を示した図である。重要な問題を発見し、どの不良項目を重点的に取り組むかを明確にするために用いる。設問の記述は管理図のことである。

2.◯

ヒストグラムは、ばらつきをもつデータの範囲をいくつかの区間に分け、各区間を底辺とし、その区間で出現度数を高さとした長方形(柱状)を並べた図で、柱状図とも呼ばれる。データの分布の形を見たり、規格値との関係(目標値からのばらつき状態)をみることができる。計量特性の度数分布のグラフ表示で、製品の品質の状態が規格値に対して満足のいくものか等を判断するために用いられる。

3.◯

散布図とは、2つの特性を横軸と縦軸にとり、観測値を打点して作るグラフ表示である。QCの7つ道具の1つとして広く普及しており、主に2つの変数間の相関関係を調べるために用いられる。

4.◯

チェックシートには、欠点や不良項目などのデータを取るための記録用チェックシートと作業の点検確認をするために用いられる点検用チェックシートがある。

[ No.61 ]

品質管理における検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.購入検査は、提出された検査ロットを購入してよいかどうかを判定するために行う検査で、品物を外部から購入する場合に適用する。

2.中間検査は、製品として完成したものが要求事項を満足しているかどうかを判定する場合に適用する。

3.間接検査は、長期にわたって供給側の検査結果が良く、使用実績も良好な品物を受け入れる場合に適用する。

4. 巡回検査は、検査を行う時点を指定せず、検査員が随時工程をパトロールしながら行う場合に適用する。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

提供品の受入可否判定のための検査であり、特に外部からの購入品の検査を購入検査という。不適合品が生産工程に流入したり顧客に流入したりすることを防止し、品質上の責任の所在を明確化する。購入検査において、供給者側が行った検査結果を必要を応じて確認することによって、購入者の試験を省略する検査を間接検査という。

2.×

中間検査は、不良なロットが次工程に渡らないように、事前に取り除くことによち損害を少なくするために行う。完成したものを判定する検査ではない。

3.◯

間接検査は、購入検査において供給者側が行なった検査結果を必要に応じて確認することによって購入者の試験を省略する検査をいう。長期にわたって供給側の検査結果が良く、使用実績も良好な品物を受け入れる場合に適用する。

4.◯

巡回検査は、検査を行う時点を指定せず、検査員が随時工程をパトロールしながら行う場合に適用する。 現場に存在する顕在化した、あるいは潜在化している問題について確認し、是正することである。

[ No.62 ]

鉄筋のガス圧接継手の外観検査の結果、不合格となった圧接部の処置に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.圧接部のふくらみの直径や長さが規定値に満たない場合は、再加熱し加圧して所定のふくらみに修正する。

2.圧接部の折曲がりが規定値を超えた場合は、再加熱して折曲がりを修正する。

3.圧接部における鉄筋中心軸の偏心量が規定値を超えた場合は、再加熱し加圧して偏心を修正する。

4.圧接面のずれが規定値を超えた場合は、圧接部を切り取って再圧接する。

3

[ 解答解説 ]

主な不良圧接の補正は、下記のとおりである。

不良圧接の補正

【 切り取って再圧接 】

①鉄筋中心軸の偏心量が d/5 を超えた場合

②圧接面のずれが d/4を超えた場合

③ふくらみが著しいつば形の場合

【 再加熱の修正 】

①ふくらみの径が 1.4dに満たない場合

②ふくらみの長さが 1.1dに満たない場合

③圧接部に著しい曲がりを生じた場合(明らかな折れ曲がり)

※ d:鉄筋径

圧接部のおける相互の鉄筋の圧接面のずれ及び鉄筋中心軸の偏心量が規定値を超えた場合等は、切り取って再圧接しなければならない。再加熱にて修正を行うのは、ふくらみの径・長さが足りない場合、著しい折れ曲がりが生じた場合に限られる。

ゆえに、3が不適当となる。

[ No.63 ]

仕上げ工事における試験及び検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.アルミニウム製外壁パネルの陽極酸化皮膜の厚さの測定は、渦電流式測定器を用いて行った。

2.室内空気中に含まれるホルムアルデヒドの濃度測定は、パッシブ型採取機器を用いて行った。

3.現場搬入時の造作用針葉樹製材の含水率は、高周波水分計を用いて 15 % 以下であることを確認した。

4.塗装素地のモルタル面のアルカリ度は、pH コンパレータを用いて塗装直前に pH 12 以下であることを確認した。

4

[ 解答解説 ]

1.◯

アルミニウム製外壁パネルの陽極酸化皮膜の厚さの測定は、渦電流式測定器または顕微鏡による断面法もしくは平面法によって行う。

2.◯

室内空気中に含まれるホルムアルデヒド等の化学物質の濃度測定を実施する場合には、パッシブ型採取機器を用いるパッシブ法と、吸引ポンプなどの動力を用いて強制的に採取するアクティブ法が用いられる。

3.◯

現場搬入時の含水率は公共建築工事標準仕様書に、構造材で20%以下、下地材・造作材で 15%以下と定めている。現場における含水率の測定には、電気抵抗式水分計または高周波水分計を使用する。

4.×

塗装素地のモルタルやコンクリートの場合、含水率や高周波水分計を用いて、アルカリ度(pH値)をpH コンパレータを用いて塗装直前に測定を行い、アルカリ度(pH値)9 以下、含水率 8%以下であることを確認する。

[ No.64 ]

労働災害に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.一般に重大災害とは、一時に3名以上の労働者が死傷又は罹病した災害をいう。

2.年千人率は、1,000 人当たりの1年間に発生した死傷者数で表すもので、災害発生の頻度を示す。

3.労働損失日数は、死亡及び永久全労働不能の場合、1件につき 5,000 日としている。

4.強度率は、1,000 延労働時間当たりの労働損失日数で表すもので、災害の重さの程度を示す。

3

[ 解答解説 ]

1.◯

労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいい、物的災害は含まれていない。労働災害における重大災害とは、不休災害を含む一時に3名以上の労働者が死傷または罹病した災害をいう。

2.◯

年千人率は、労働者1,000 人当たりの1年間に発生した死傷者数で示すもので、発生頻度を示す。

年千人率 =(1年間の死傷者数 / 1年間の平均労働者数)× 1,000

3.×

労働損失日数は、死亡及び永久全労働不能障害(身体障害等級1〜3級)の場合、7,500日/件とする。

4.◯

強度率とは、1,000 延労働時間当たりの労働損失日数で表すもので、災害の重さの程度を示す。

強度率=延労働損失日数 / 延労働時間数× 1,000

[ No.65 ]

市街地の建築工事における公衆災害防止対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.高さ 10m の鉄骨造2階建の建築工事を行うため、工事現場周囲に高さ 3m の鋼板製仮囲いを設置した。

2. 建築工事を行う部分の高さが地盤面から 20 m のため、防護棚を2段設置した。

3. 外部足場に設置した防護棚は、水平面となす角度を 20 度とし、はね出し長さは建築物の外壁面から水平距離で 2 m とした。

4. 外部足場に設置した工事用シートは、シート周囲を 35 cm の間隔で、すき間やたるみが生じないように緊結した。

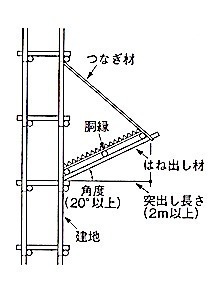

3

[ 解答解説 ]

1.◯

木造の建築物で高さが 13mもしくは軒の高さが 9mを超えるものまたは木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築工事等を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲に高さが 1.8m以上の仮囲いを設けなければならない。(建築基準法施行令第136条の2の20)

2.◯

防護棚は、建築工事を行う部分が、地盤面からの高さが 10m以上の場合にあっては1段以上、20m以上の場合にあっては2段以上設ける。(建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編第28の1)

3.×

防護棚は外壁面からではなく、足場(骨組み)の外側から水平距離で 2m以上突出させ、水平面となす角度を 20度以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないよう骨組みに堅固に取り付ける。(同要綱第28の4)

4.◯

落下物に対する防護のための工事用シートの取付けに当たっては、一般的に、足場に水平支持材を垂直方向 5.5mごとに設け、シートの周囲を 40cm以内の間隔で、すき間及びたるみがないように足場に緊結する。

.

[ No.66 ]

作業主任者の選任に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 同一場所で行う型枠支保工の組立て作業において、型枠支保工の組立て等作業主任者を2名選任した場合、それぞれの職務の分担を定めなければならない。

2. 鉄筋コンクリート造建築物の支保工高さが 3m の型枠支保工の解体作業においては、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなくてもよい。

3. 高さが 4m の鋼管枠組足場の組立て作業においては、足場の組立て等作業主任者を選任しなくてもよい。

4. 高さが 5m の鉄骨造建築物の骨組みの組立て作業においては、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

作業を同一の場所で行う場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。 (労働安全衛生規則第17条)

2.×

労働災害を防止するための管理を必要する作業で、政令で定めるものについては、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に労働者の指揮等を行わせなければならない。型枠支保工の組立てまたは解体の作業は、(設置する支保工の高さに関係なく)作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第6条第十四号)

3.◯

つり足場、張出し足場、高さが 5m以上の足場の組立て、解体、変更の作業においては、作業主任者を選任しなければならない。よって、高さが 4 m の鋼管枠組足場の組立て作業には、作業主任者の選任は不要である。(労働安全衛生法施行令第6条第十五号)

4.◯

建築物の骨組みまたは塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが 5 m以上であるものに限る) の組立て、解体または変更の作業は、作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の二)

[ No.67 ]

足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.つり足場の作業床の幅は、40 cm 以上とする。

2.単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向 5.5 m 以下、水平方向 5 m 以下とする。

3.枠組足場の使用高さは、通常使用の場合、45 m 以下とする。

4.移動はしごの幅は、30 cm 以上とする。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

足場(一側足場を除く)における高さ 2m以上の作業場所に設けなければならない作業床は、幅 40cm以上、床材間のすき間 3cm以下とする。ただし、つり足場の場合は、床材間のすき間があってはならない。(労働安全衛生規則第563条1項第二号)

2.×

単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向 5m 以下、水平方向 5.5m 以下とする。(労働安全衛生規則第570条1項第五号イ)

3.◯

枠組足場の使用高さは旧JIS A8951(鋼管足場)で、「原則として45mを超えてはならない」と定められている。

4.◯

移動はしごは、丈夫な構造とし、著しい損傷、腐食等がなく、幅は 30 cm 以上とすること。また、すべり止め装置の取付けその他転位そ防止するために必要な措置そ講じなければならない。(労働安全衛生規則第527条)

[ No.68 ]

事業者の講ずべき措置に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、誤っているものはどれか。

1.事業者は、高さが 2 m 以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、労働者を作業に従事させてはならない。

2.事業者は、 2 m 以上の箇所から物体を投下する場合、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

3.事業者は、高さが 2 m 以上の箇所で作業を行う場合、作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき、作業床を設けなければならない。

4.事業者は、高さが 2 m 以上の箇所で作業を行う場合、作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、高さが 2 m 以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。(労働安全衛生規則第522条)

2.×

事業者は、 3m 以上の箇所から物体を投下するときは、適当な投下設備(ダストシュート等)を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。(労働安全衛生規則第536条)

3.◯

事業者は、高さが 2m 以上の箇所で作業で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、作業床を設けなければならない。(労働安全衛生規則第518条)

4.◯

高さが 2 m 以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。(労働安全衛生規則第523条)

[ No.69 ]

クレーン又は移動式クレーンに関する記述として、「クレーン等安全規則」上、誤っているものはどれか。

1.移動式クレーンの運転についての合図の方法は、事業者に指名された合図を行う者が定めなければならない。

2.クレーンに使用する玉掛け用ワイヤロープひとよりの間において、切断している素線の数が 10 % 以上のものは使用してはならない。

3.つり上げ荷重が 0.5 t 以上 5 t 未満のクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。

4.強風により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれがあるときは、ジブの位置を固定させる等の措置を講じなければならない。

1

[ 解答解説 ]

1.×

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。ただし、運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。(クレーン等安全規則第71条第1項)

指名されたものが合図を定めるのではなく、定めるのは事業者である。

2.◯

以下のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛用具として使用してはならない。

・ワイヤロープひとよりの間において素線の数の10%以上の素線が切断しているもの。

・直径の減少が公称径の7%をこえるもの

・キンクしたもの

キンク:ワイヤのよりが局部的に詰まったり戻ったりしているもの

・著しい形くずれまたは腐食があるもの

(クレーン等安全規則第215条)

3.◯

移動式クレーンを除く、つり上げ荷重が 5t 未満のクレーンの運転業務は、特別の教育を受けた者であれば就くことができる。(クレーン等安全規則第21条第1項第一号)

4.◯

事業者は、強風により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれがあるときは、移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 (クレーン等安全規則第74条の4)

[ No.70 ]

屋内作業場において、有機溶剤業務に労働者を従事させる場合における事業者の講ずべ き措置として、「有機溶剤中毒予防規則」上、誤っているものはどれか。

1.有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場について、原則として6月以内ごとに2回、定期に、濃度の測定を行わなければならない。

2.原則として、労働者の雇い入れの際、当該業務への配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、所定の事項について医師による健康診断を行わなければならない。

3.有機溶剤業務に係る局所排気装置は、3月を超えない期間ごとに1回、定期に、有機溶剤作業主任者に点検させなければならない。

4.有機溶剤業務に係る局所排気装置は、原則として1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。

3

[ 解答解説 ]

1.◯

有機溶剤を扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第28条第2項)

有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場について、原則として6月以内ごとに2回、定期に、濃度の測定を行わなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第28条第2項)

2.◯

常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第29条第2項)

3.×

屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、作業場所に、有機溶剤の蒸発の発生源を密閉する設備、局所排気装置を設けなけらばならない。有機溶剤作業主任者の職務として、局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検しなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第二号)

4.◯

局所排気装置は、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第20条第2項)

※ 問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No.71 ]

用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

2.建築物の屋根は、主要構造部である。

3.建築物に附属する塀は、建築物である。

4.百貨店の売場は、居室である。

1

[ 解答解説 ]

1.×

特殊建築物には、「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示会場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」が定められている。したがって、事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物には含まれない。(建築基準法第2条第二号)

2.◯

主要構造部とは、壁(構造上重要でない間仕切り壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、はり、屋根、階段(屋外階段を除く)をいう。したがって、屋根は主要構造部に含まれる。(建築基準法第2条第五号)

3.◯

建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。したがって、建築物に附属する塀は、建築物である。(建築基準法第2条第一号)

4.◯

居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。したがって、百貨店の売場は居室である。(建築基準法第2条第四号)

[ No.72 ]

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の 1/5 までは算入しないことができる。

2.延べ面積が 300 m2 の鉄骨造の建築工事の施工者は、工事現場に建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称の表示をしないことができる。

3.建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財に指定され、又は仮指定された建築物については適用しない。

4.建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用しない。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

容積率とは、敷地面積に対する延べ面積の割合のことである。建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の1/5までは算入しないことができる。(建築基準法第52条第1項、同法施行令第2条第1項第四号、第3項第一号)

2.×

建築主は、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が 200m2 を超えるものを建築しようとする場合、当該工事に着手する前に、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。確認済証の交付を受けた建築物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい場所に、建築基準法による確認済であることを示す表示板(建築主、設計者、工事施工者及び現場管理者の氏名または名称)を掲示する必要がある。(建築基準法第6条第1項、第89条第1項、同法施行規則第11条)

3.◯

文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定され、または仮指定された建築物は、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条件の規定適用しない。(建築基準法第3条第1項第一号)

4.◯

文化財保護法第182条第2項の条例その他の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(保存建築物)であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条件の規定は適用しない。(建築基準法第3条第1項第三号)

[ No.73 ]

防火区画に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.5 階建ての共同住宅の用途に供する建築物は、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

2.主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500 m2 を超えるものは、原則として床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

3.主要構造部を準耐火構造とした階数が3で延べ面積が 200 m2 の一戸建ての住宅における吹抜きとなっている部分及び階段の部分については、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

4. 建築物の 11階以上の部分で、各階の床面積の合計が 100 m2 を超えるものは、原則として床面積の合計 100 m2 以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

3

[ 解答解説 ]

1.◯

3階以上の階を有する共同住宅については、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分とは、異種用途区画となるため、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁または特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法別表第1、第27条、同法施行令第112条第18項)

2.◯

主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m2 を超えるものは、床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床もしくは壁または特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第1項)

3.×

主要構造部が準耐火構造で階数が3以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床もしくは壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。ただし、階数が3以下で延べ面積が 200 m2以内の一戸建ての住宅における吹抜きとなっている部分、階段の部分等については、この限りではない。(建築基準法第26条、同法施行令第112条第11項第二号)

4.◯

建築物の 11階以上の部分で、各階の床面積の合計が 100 m2 を超えるものは、原則として床面積の合計 100 m2 以内ごとに耐火構造の床もしくは壁または防火設備で区画しなければならない。 (建築基準法施行令第112条第7項)

[ No.74 ]

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が 150 m2に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。

2.建設業の許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前 30 日までに許可申請書を提出しなければならない。

3.建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、1件の建設工事につき、総額が 6,000 万円以上となる下請け契約を締結するために、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。

4.建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

4

[ 解答解説 ]

1.◯

工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事または延べ面積が 150 m2 に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。(建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項)

※なお、建設業法施行令第1条の2は改正されたが、建設業の許可を必要としない軽微な建設工事の条件は同じである。

2.◯

建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。継続して建設業の許可を受けようとする者は、当該許可の有効期間満了の日前 30日までに許可の変更申請をしなければならない。 (建設業法第3条第3項、同法施行規則第5条)

3.◯

一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設行について特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可はその効力を失う。(建設業法第3条第6項)

4.×

国土交通大臣または都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。 (建設業法第29条第1項第三号)

[ No.75 ]

請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.請負契約においては、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。

2.注文者は、工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法に関し、書面により請負人の承諾を得なければならない。

3.建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

4.建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、天候その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め、第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め、請負代金の支払の時期及び方法、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、契約に関する紛争の解決方法等について、書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設業法第19条)

2.×

注文者は、請負契約の履行に関し、工事現場に監督員を置く場合において、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。 (建設業法第19条の2第2項)注文者は、請負人の承諾を得る必要はない。

3.◯

建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。 (建設業法第20条第2項)

4.◯

共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 (建設業法第22条第1項、第3項、同法施行令第6条の3)

[ No.76 ]

元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

2.元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

3.元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

4.元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、特約がされている場合を除き、直ちに、目的物の引渡しを受けなければならない。

3

[ 解答解説 ]

1.◯

元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければ ならない。(建設業法第24条の3第3項)

2.◯

元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対して、1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請負人の施工した出来形部分に相応する下請代金を支払わなければならない。(建設業法第24条の3第1項)

3.×

元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。(建設業法第24条の4第1項)

4.◯

元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。 ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引き渡しを受ける旨の特約がされている場合にはこの限りでない。(建設業法第24条の4第2項)

[ No.77 ]

「労働基準法」上、妊産婦であるか否かにかかわらず女性を就業させることが禁止されている業務はどれか。

1.20 kg 以上の重量物を継続作業として取り扱う業務

2.つり上げ荷重が 5 t 以上のクレーンの運転の業務

3.クレーンの玉掛けの業務

4.足場の解体の業務

1

[ 解答解説 ]

労働基準法(女性労働基準規則第2条、3条)では、妊産婦、及びその他女性の就業制限は以下のように定められている。

「つり上げ荷重が 5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が 5トン以上の揚貨装置の運転の業務」「動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務」

「クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)」

「足場の組み立て、解体または変更の業務(地上または床上における補助作業の業務を除く。)」

等は妊婦には就かせてはならない業務、産婦には申し出た場合就かせてはならない業務、その他の女性を就かせても差し支えない業務に定められている。

「対象有害物を発散する場所に置いて行われる業務」や「重量物を取り扱う業務」は、妊産婦であるか否かにかかわらず女性を就業させることが禁止されている業務に定められている。

したがって、1が正解である。

[ No.78 ]

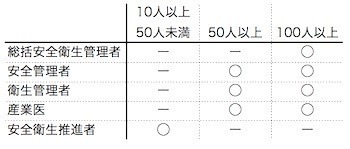

建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。

2.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。

3.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。

4.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。

1

[ 解答解説 ]

選任しなければならない事業場

常時 50人の労働者を使用する事業場で選任しなければならないのは、安全管理者、衛生管理者、産業医である。安全衛生推進者は、常時10人以上 50人未満の労働者を使用する事業場で選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第3~5条、労働安全衛生規則第12条の2)

したがって、1が誤りとなる。

[ No.79 ]

建築工事現場における就業制限に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重が 5 t 未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。

2.フォークリフト運転技能講習を修了した者は、最大荷重が 1 t 以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができる。

3.クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が 5 t 以上の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。

4.高所作業車運転技能講習を修了した者は、作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務に就くことができる。

3

[ 解答解説 ]

各作業は、荷重重要及び機体重量、高さ等によって、特別教育・技能講習・免許が必要となる。クレーンに関する資格はタワークレーン等の固定されたクレーンと移動式クレーンとでは資格が異なり、つり上げ荷重 5t以上のクレーンの運転業務にはクレーン・デリック運転士免許が、つり上げ荷重 5t以上の移動式クレーンの運転業務には移動式クレーン運転士免許がそれぞれ必要となる。

したがって、3が誤りとなる。

[ No.80 ]

次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。 ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。

1.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

2.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

3.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。

4.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した際に産業廃棄物管理票を交付した場合、管理票の写しを、交付した日から5年間保存しなければならない。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められている。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)

2.×

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

3.◯

事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同法施行規則第8条の4の3)

4.◯

事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託した際に産業廃棄物管理票を交付した場合、管理票の写しを、交付した日から5年間保存しなければならない。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第2項、同法施行規則第8条の21の2)

[ No.81 ]

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事に関する記述として、「宅地造成等規制法」上、誤っているものはどれか。 なお、指定都市又は中核市の区域内の土地については、都道府県知事はそれぞれ指定都 市又は中核市の長をいう。

1. 宅地において、土地の 600 m2 の面積の部分について盛土に関する工事を行い、引き続き宅地として利用するため、都道府県知事の許可を受けた。

2. 宅地造成に関する工事の許可を受けていなかったため、地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事に着手する日の7日前に、その旨を都道府県知事に届け出た。

3. 高さが 2 m の崖を生ずる盛土を行う際、崖の上端に続く地盤面には、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付けた。

4. 高さが3mの崖を生ずる切土を行う際、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があったため、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐいを設置した。

2

[ 解答解説 ]

1.◯

宅地造成工事規制区域内の宅地の500m2 を超える面積の部分の盛土に関する工事については、造成主は当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。(宅地造成等規制法第8条第1項、同法施行令第3条)

2.×

地表水等を排除するための排水施設の全部を除却する工事を行う場合は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。(宅地造成等規制法第15条第2項、同法施行令第18条)

3.◯

高さが 1m を超える崖を生ずることとなる盛土をする場合において、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付する。(宅地造成等規制法施行令第3条、第5条)

4.◯

高さが 2mを超える崖を生ずる切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層がある場合は、擁壁や地滑り抑止ぐい等の土留を設け、災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。(宅地造成等規制法第9条第1項、同法施行令第3条、第4条)

[ No.82 ]

「振動規制法」上、指定地域内における特定建設作業の規制に関する基準として、誤っているものはどれか。 ただし、災害その他非常時等を除く。

1.特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

2.特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

3.特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dB を超える大きさのものでないこと。

4.特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域内として指定された区域にあっては、夜間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

3

[ 解答解説 ]

1.◯

特定建設作業の振動が日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第五号)

2.◯

特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部または一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するもので ないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第四号)

3.×

特定建設作業に伴って発生する振動の大きさの規制基準は、75dB超える大きさのものでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第一号)

4.◯

特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域内(第一種区域)として指定された区域にあっては、夜間(午後7時~午前7時)において行われる特定建設作業に伴って発生するも のでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第二号、付表第一号ロ)