答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

乗入れ構台の支柱の位置は、地下構造図と重ね合わせるなどして、基礎、柱、梁及び耐力壁の位置と重ならないように配置し、支柱の間隔は 3~6m程度として計画する。

2.×

使用する施工機械、車両、アウトリガーの幅、配置及び動線等により決定する。通常、計画される幅員は、4~10mである。最小限1車線で 4m、2車線で 6m程度は必要である。

3.◯

垂直ブレース及び水平つなぎの設置は、取り付けられるようになったら、所定の深さまでの掘削ごとに取り付ける。

4.◯

床開口部を貫通する支柱を床スラブパッキング材を設けて拘束し、水平荷重及び鉛直荷重に対して十分安全な剛性を保つことにより、固定度を高めた上であれば、ブレースを撤去することはできる。その場合、水平変形に対して十分留意する必要がある。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

粒度試験は、土の粒度組成をグラフ化し、土を構成する土粒子の粒径の分布状態を把握する試験である。均等係数や細粒分含有率など粒度特性を表す指標を得ることができる。(建築基礎設計のための地盤調査計画指針)

2.◯

液性限界試験、塑性限界試験の結果は、土の物理的性質の推定や塑性図を用いた土の分類(固体状・半固体状・塑性状・液体状)に用いられる。液性限界とは、土が塑性体から液体に移るときの境界の含水比である。また、塑性限界とは、土が塑性体から半固体に移るときの境界の含水率である。

3.◯

粘性土のせん断強度は、一面せん断試験、一軸圧縮試験、三軸圧縮試験によって求めることができる。

4.×

圧密試験は粘性土に荷重を加え、地盤の沈下を解析するために、必要な沈下特性(沈下量と沈下速度)を測定する試験である。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

釜場工法は、根切り部へ浸出する地下水や雨水を、根切り底面よりやや深い集水ピット(釜場)に集め、ポンプで排水する工法である。

2.◯

ウェルポイント工法は、吸水菅を地中に設置し、真空ポンプにより強制的に地下水を集めて排水する工法で、透水性の高い粗砂層から低いシルト質細砂層程度の地盤に適用可能である。

3.×

ディープウェル工法は、掘削溝内・外にディープウェル(深井戸)を設置し、ウェル内に流入する地下水をポンプで排水させる工法である。砂層や砂礫層など、透水性の高い地盤で、排水量が多い場合に適している。

4.◯

止水工法は、山留め壁や薬液注入などにより、掘削場内への地下水の流入を遮断する工法で、止水効果と地盤を強化うす効果が期待できる。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

中掘り工法においては、周囲の地盤を緩めることになるため、掘削中に必要以上に先掘りを行ってはならない。特に砂質地盤の場合には、緩みやすいため、先掘り長さは、杭径以内になるよう掘削する。

2.◯

PHC杭(プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリート杭)の杭頭を切断した場合は、切断面から350mm程度プレストレスが減少しているので、設計図書により補強を行う。(建築工事施工監理指針)

3.◯

オーガーを逆回転すると、オーガーに付着した土砂が落下するので逆回転させてはならず、オーガーの引上げ時にも正回転とする。

4.◯

杭の施工精度として、一般的に施工完了後の杭心ずれ量(杭頭の水平方向の位置のずれ)は杭径の 1/4かつ100mm以下とし、杭の傾斜は 1/100以内とする。(JASS4)

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

主筋等の継手の重ね長さは、径の異なる主筋等を継ぐ場合にあっては細い主筋等の径を用いることが規定されている。

2.◯

上・下階の縦筋の位置が異なるとき等、壁縦筋の配筋間隔が異なる場合は、あき重ね継手を用いてよく、配筋間隔の異なる鉄筋を無理に折り曲げることは避ける。

3.◯

180° フック付き重ね継手の長さは、フックの折曲げ開始点間の距離とする。

4.×

梁主筋を柱にフック付き定着とする場合の定着長さは、鉄筋末端のフックは定着長さに含まない。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

圧接部のふくらみの長さは鉄筋径の 1.1倍以上とする。

2.◯

圧接部のふくらみの直径は鉄筋径の 1.4倍以上とする。

3.◯

圧接端面は圧接の付着を害するものと取り除き、平滑に仕上げ、その周辺を軽く面取りする。この圧接端面の加工を圧接作業の当日より前に行う場合には、端面保護剤を使用する。

4.×

圧接部の加熱は、圧接端面が相互に密着するまでは還元炎(アセチレン過剰炎)で行い、その後は火力の強い中性炎(標準炎)で、圧接面を中心としてバーナー揺動幅を鉄筋径の2倍程度としながら加熱する。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

支柱として用いる鋼材の許容曲げ応力の値は、その鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の 3/4 の値のうち、いずれか小さい値の2/3の値以下としなければならない。

2.◯

軽量型支保梁を用いる場合は、支保梁の両端を支持する。中間部に鉛直上部方向の応力が生じると端部が外れる可能性があるため、中間部を支柱で支持してはならない。

3.◯

「最上階及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。」と定められている。(労働安全衛生規則第242条第八号のロ)

4.◯

「鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の2.5/1000に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。」と定められている。(労働安全衛生規則第240条第3項第三号)

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

コンクリートの品質を確保するために、単位水量は一般に185kg/m3以下とし、所要の品質が得られる範囲内で、できるだけ小さくする。単位水量が大きくなると乾燥収縮、ブリーディング、打込み後の沈降などが大きくなり、コンクリートの品質、特に耐久性上好ましくない。

2.◯

単位セメント量は、水和熱及び乾燥収縮によるひび割れを防止する観点から、できるだけ少なくすることが必要である。しかし、単位セメント量が過小であると、コンクリートのワーカビリティが悪くなり、型枠内へのコンクリートの充填性の低下、じゃんか、す、打継ぎ部における不具合の発生、水密性の低下等を招きやすい。

3.◯

コンクリートの調合管理強度は、調合強度を管理する場合の基準となる強度で、品質基準強度(設計基準強度を耐久設計基準強度の大きい方)に構造体強度補正値を加えた値とする。(JASS5)

4.×

コンクリートの調合強度は、コンクリートの調合を決定する際に目標とする圧縮強度であり、コンクリートの調合管理強度とコンクリートの圧縮強度の標準偏差から定められる。コンクリート工場に実績がない場合、2.5N/mm2または(調合管理強度)× 0.1の大きい値とする。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

暑中コンクリートの荷下し時のコンクリート温度は、原則として35℃以下とする。(JASS5)

2.◯

コンクリートポンプによる圧送には、圧送負荷を算定し、ポンプの能力と対比し判定する。圧送負荷の算定時、ベンド菅の水平換算長さは実長の3倍の長さがあるものとして計算する。

3.◯

コンクリート内部振動機で締め固める場合の加振時間は、打ち込まれたコンクリートがほぼ水平になり、コンクリート表面にセメントペーストが浮き上がる時間を標準とし、1箇所5〜15秒の範囲とするのが一般的である。

4.◯

コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間の限度は、外気温が25℃未満で120分以内、25℃以上で90分以内とする。(JASS5)

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

風速が 2 m/s 以上は禁止である。適切な防風処置を行なえば、可能である。

2.◯

490 N/mm2級以上の高張力鋼の組立て溶接を被覆アーク溶接で行う場合には、耐割れ性、耐気孔性、耐衝撃性に優れた低水素系の溶接棒を使用する。延性や靭性等の機械的性能も良好であり、重要構造物や、良好な耐割れ性が要求される高強度鋼や低合金鋼、厚板の溶接等にも広く使用されている。

3.◯

溶接部の表面割れの範囲を確認した上で、その両端から 50mm以上をアークエアガウジングではつり取って船底型の形状に仕上げ、補修溶接する。

4.◯

余盛りは応力集中を避けるため、過大であったり、ビード表面形状に不整がある場合は、滑らかに仕上げるが、3mm以下の場合は不陸がなければグラインダー仕上げは不要である。完全溶込み溶接の突合わせ継手における余盛りの高さは、溶接幅が15mm未満のときは3mm以下、15mm以上25mm未満のときは4mm、25mm以上のときは(4/25)×B(B:溶接幅)

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

計測寸法が正規より小さいスパンは、ボルト接合部のクリアランスに矢(くさび)を打ち込む、またはジャッキ等を用いて押し広げる。柱のねじれを伴う場合は、ねじれを修正する側に矢(くさび)を打ち込む。

2.×

柱の溶接継手のエレクションピースの仮ボルトは、建方に必要な本数だけが設けられているので、高力ボルトを使用して全数締め付ける。

3.◯

ウェブを高力ボルト接合、フランジを工事現場溶接とする混用接合は、原則としてウェブの高力ボルトを先行して本締めまで行った後に、フランジ溶接を行う。

4.◯

建方直後の鉄骨の軸組は、仮ボルトのみによって架構の安全が保たれている。建方中のクレーンブームや吊り荷の接触、または強風・突風等の予想外の外力に対して最低限の安全を確保するため、1日の建方終了ごとに所定の補強ワイヤを張る。

答え

4

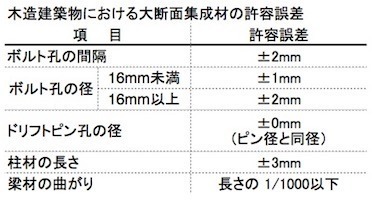

木造建築物に用いる大断面集成材の許容誤差は下表のとおりである。

集成材にあるドリフトピンの孔の径の許容誤差は、特記がなければピン径と同径とする。したがって、4が不適当である。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

工事用エレベーターは、定格速度が 0.75 m/s を超える場合、次第ぎき非常止め装置を設ける。非常止め装置には、「早ぎき式(はやぎきしき)」と「次第ぎき式(しだいぎきしき)」があり、次第ぎき式は、かごの落下を徐々に減速させる。

2.×

ロングスパン工事用エレベーターは、機械自体の傾きが 1/10の勾配を超えると自動停止装置が作動するように設定しなければならない。(エレベーター構造規格第32条)

3.◯

クレーンの定格荷重とは、その構造及び材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さまたはジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最大の荷重から、それぞれフック等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいう。(クレーン等安全規則第1条第六号)

4.◯

傾斜ジブ式タワークレーンは、ジブを支点から斜めに突き出して荷をつるため、ジブを支点から水平に突き出した水平ジブ式タワークレーンに比べて高揚程で、比較的重量の大きい荷をつり上げるのに適している。建物の敷地が狭く重機などの設置スペースのない建物の建設に適している。