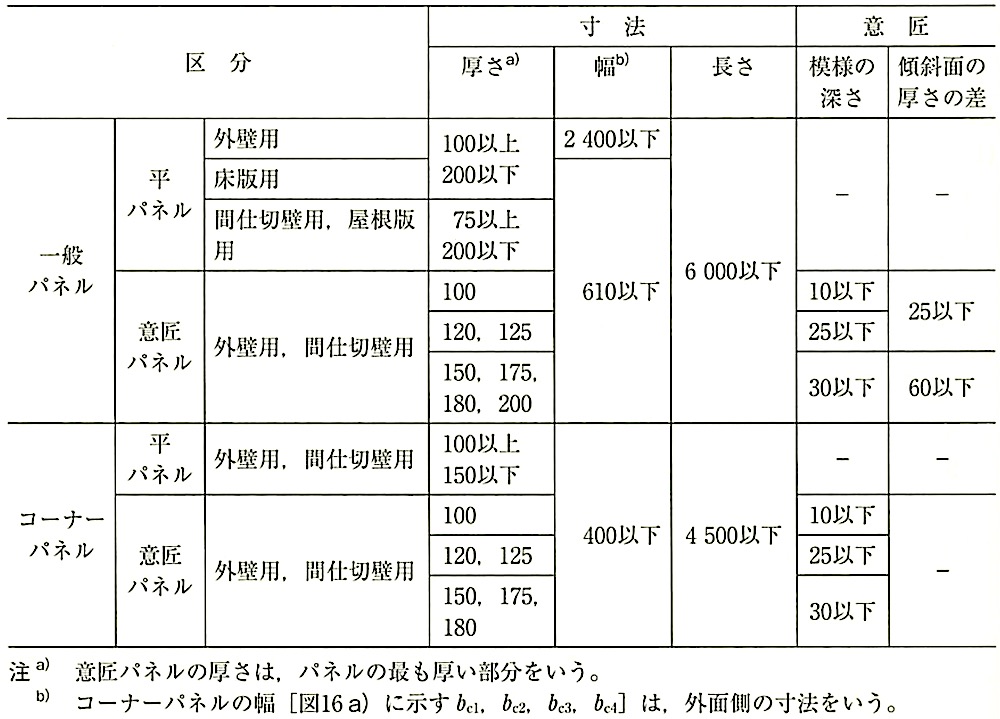

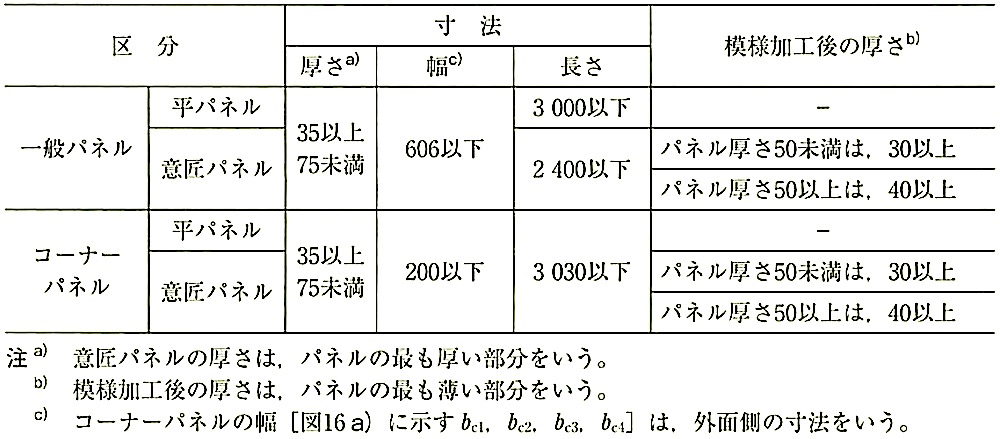

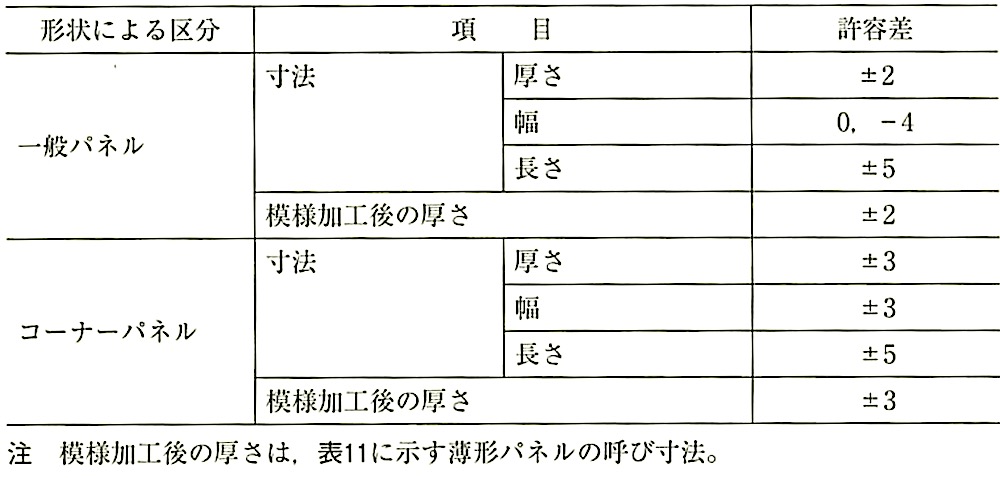

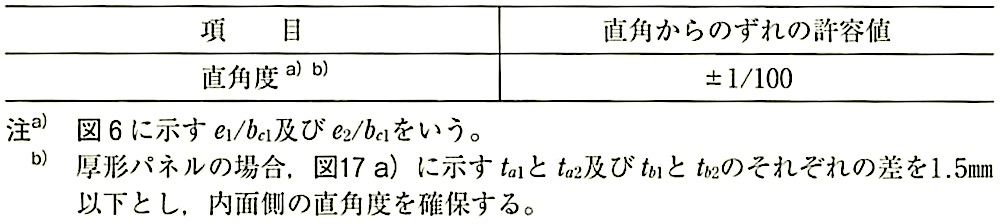

(a) 「建築構造用鋼材の品質証明ガイドライン」が.これまでの「建築構造用鋼材の新しい品質証明方式」に代わり,2009年12月に(-社)日本鋼構造協会 建築鉄骨品質管理機構から発行された。本ガイドラインの骨子を次に示す。

建築構造用捐材の品質証明ガイドライン

1.2 本ガイドラインの活用の前提

1.2.1 自工程管理に基づく品質管理

施工者は鉄骨製作に必要な設計図書を設計者から受理して後、鉄骨製作業者へ支給する。その仕様に基づき鉄骨製作業者が材料を発注する。鉄骨製作業者が製作した鉄骨製品は施工者の受入検査を経て工事現場へ搬入され,工事現場で組立て、接合され鉄骨が完成する。そして施工者は建物完成後、施主へ引き渡す。このように鉄骨工事においては、施主と施工者、施工者と鉄骨製作業者という2段階の契約関係があり、施工者は建築工事の元請けとして鉄骨製品の品質についても責任を有する。

建築基準法で鋼材類(鋼板、形鋼)はJIS規格適合であることが規定されている。また、鋼材類は初期(製造出荷)段階でJIS規格適合も含む製品の個別識別がなされている。その鋼材類は、製造メーカーから鉄骨製作工場へ直接、あるいは切断などの中間加工をされて納入される。いずれの場合も初期段階で特定された鋼材類が、工程の各段階で間違いなく流通しなければならない。

鋼材類の流通過程の各段階で使用されている鋼材類の品質を確認し、その結果を書類に残し次の工程へ渡すことで結果として流通段階で間違い無く使用されたことが証明できる。

鋼材等の品質確認は「書類確認」と「現物確認」によって行われる。そして「書類確認」については、「規格品証明書の確認」がポイントとなる。(注1)

鉄骨の品質は関連する全ての工程で作りこむという自工程責任による自主管理を尊重することで過度の費用が発生しないようにする事ができる。本ガイドラインは特に鋼材類の流通や各工程段階での自主管理を明確に打ち出したものと考えることができる。

施工者は鉄骨製作業者を通して提出される書類の内容を確認することで材料管理の証しとすることになる。そのため、書類の内容について施主や行政機関に説明ができるように鉄骨製作業者の材料管理体制・方法や鉄骨製作業者から材料の切断などの発注を受ける中間加工業者の管理体制を把握しておくことも重要である。

なお、規格品証明書の記載内容(機械的性質、化学成分)のレベル(例えば、化学成分値の多少など)や実際に使用された鋼材類から試験片を採取して、機械試験や化学成分分析を行って記載内容と照合を行うなどは考えていない。但し、当事者間の協議などで化学成分値を試験する場合、携帯型分析器で分析したり鋼材から試験片を採取して分析する方法がある。なお携帯型分析器には機械によって分析可能な成分に違いがあったり、シールドガスが必要となるなど特徴があるので使用にあたっては注意が必要である。

本ガイドラインでは、流通過程で切断などの工程がある「鋼材類」を主に対象とする。但し、証明書には溶接材料、高力ボルトなどを含むため呼称は「鋼材等」としている。

(注1)

規格品証明書の定義はJASS6による。JASS6では、規格証明書について「JIS、その他の団体などの公的に認知された規格があり、その報告規定に基づいて製造業者が発行する証明書。もしくは、国土交通大臣認定品に適合することを証明する書類で、社名・捺印のあるものを言う。」と規定されている。

1.2.2 裏書ミルシートに代わる原品証明書の採用

本ガイドラインで提案されている鋼材品質証明の方法は、いわゆるミルシート提出方式に代わるものである。結果としてミルシートの提示・提出が不要となるものである。一見、管理レベルが下がったかのように思われるが実際に切断を行う業者にとっては材料の出所を明確にし、記録に残すことが求められ、本ガイドラインによって原品証明書を作成・管理するのは、むしろ厳しい管理方法である。また、作成した書類が最終的に使用材料のJIS適合証明の証拠となるものであり責任も重くなる。

したがって、原品証明書の採用にあたっては、提出方法、保管方法、保管期間、業務対価等について事前に工事関係者で文書合意しておくこととする。

また、ミルシートについては提出を義務としないこととしているが、本ガイドラインによる証明方法へ移行するまでの間、鋼材の品質確認を”原品証明書による”のか”規格品証明原本、裏書きミルシートの提出による”のかについても、事前に工事関係者の合意により決定しておく。(注2)

(注2)

ミルシート提出方式においては、いわゆる紐付き材について、材料と工事名を紐付け管理するために、規格品証明書に需要家名として材料を購入した会社名でなく、部材を使用する需要家・工事名称を記載する場合がある。

切板会社やファブリケーターの在庫材についてはミルシートの需要家名や工事名が異なっていても、トレーサビリティが確保されていれば使用に問題はない。

今後、原品証明書方式を基本とすることから、原則として需要家名は材料購入会社名を記載することとし、材料の取り扱い(他工事への使用など)は購入会社の自由裁量とする。

1.2.3 証明コストの負担と発注仕様への明示

本ガイドラインに沿って.鋼材の加工業者等が使用した鋼材について証明書の作成を行うために必要な作業や記録の保全については、一定のコストが生じることは事実である。このため、建築の施工者は鉄骨製作業者等に対して、証明書の作成.提出を発注仕様書に明示する等により契約業務として明確化しその費用を支払う必要があり、鉄骨製作業者は.その前段の鋼材の流通、加工、生産業者に対して同様の対応をとる必要がある。

こうしたコストは、最終的に建築費の一部となり建築主が負担することになるが、建築用鋼材の品質は建物利用者の生命等の安全に直結するものでありかつ、万一鋼材が誤用されたときの被害の大きさに鑑みれば、建築主においては、使用鋼材等が明らかにされていない建築物の受け渡しを受けるべきでなく、コスト削減を名目に省略されてはならない不可欠な負担であることを理解する必要がある。さらに建築主は、建築主事等による検査受検の申請者として、使用鋼材等が法令に適合していることに関する書類等を提出する立場にもある。

このため、建築主に対する意識啓発について行政も含め建築界全体として取り組む必要があるとともに、施工者においては、建築主との個別の契約において、本ガイドラインに沿った報告書等の提出を業務内容とする必要がある。

なお、鋼材を使用したそれぞれの工程で使用鋼材を明らかにする本ガイドラインの方法は、施工者が施工現楊における成分検査により使用鋼材を事後的に特定するなどの他の方法よりも合理的で、全体としての証明コストが低いことは明らかである。

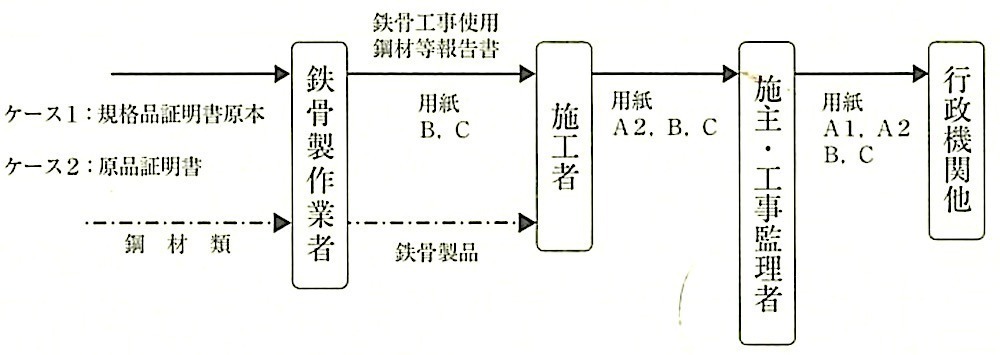

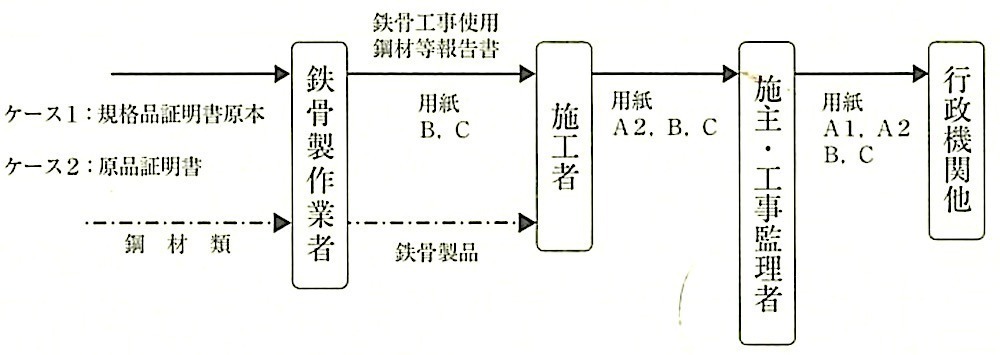

2. 鋼材等の品質確保のフロー

2.1 書類による品質確認

書類による品質確認の流れの概略を以下に示す。

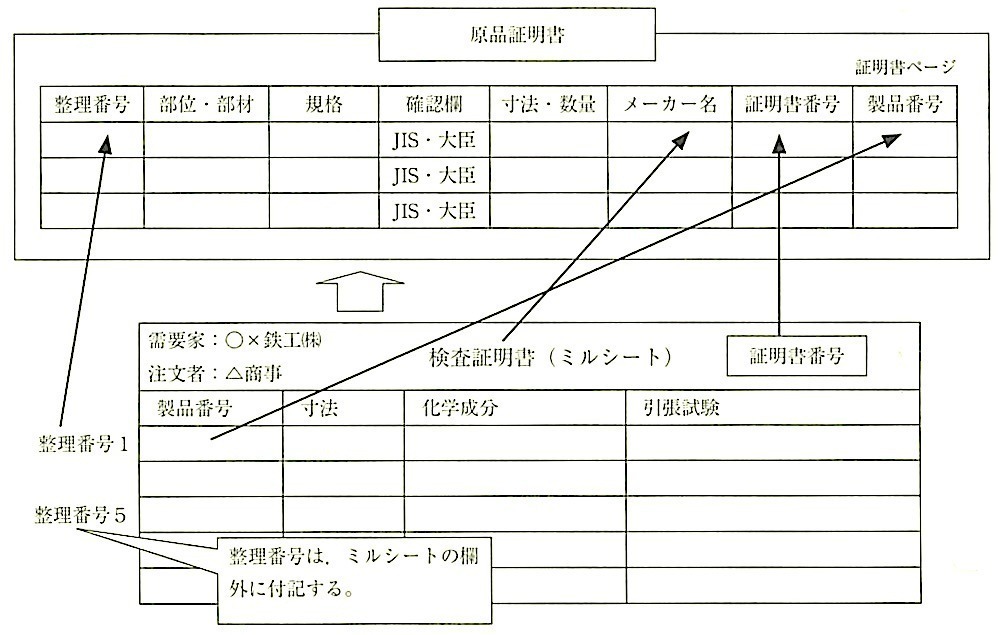

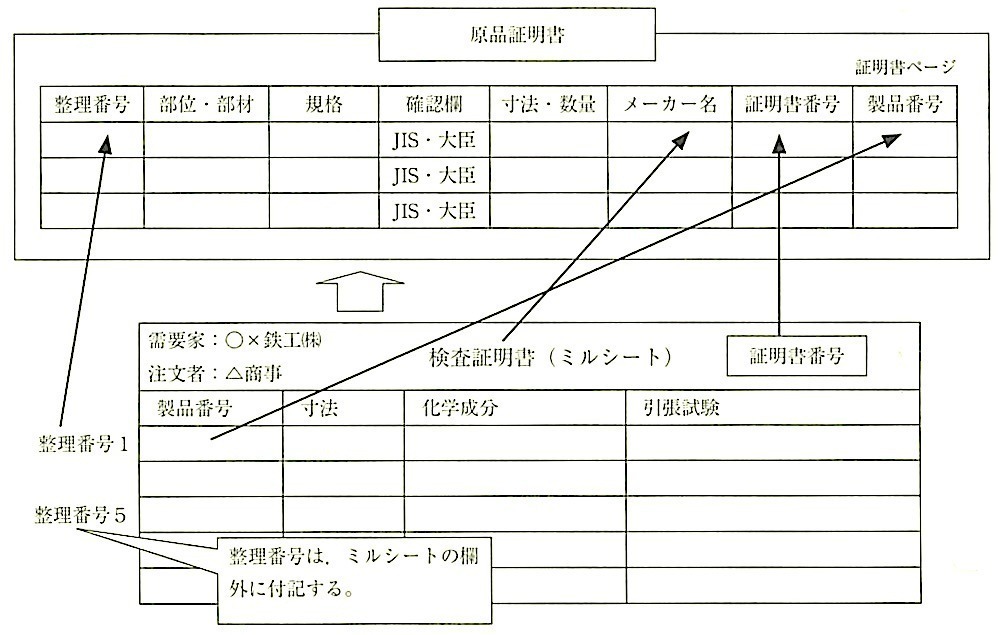

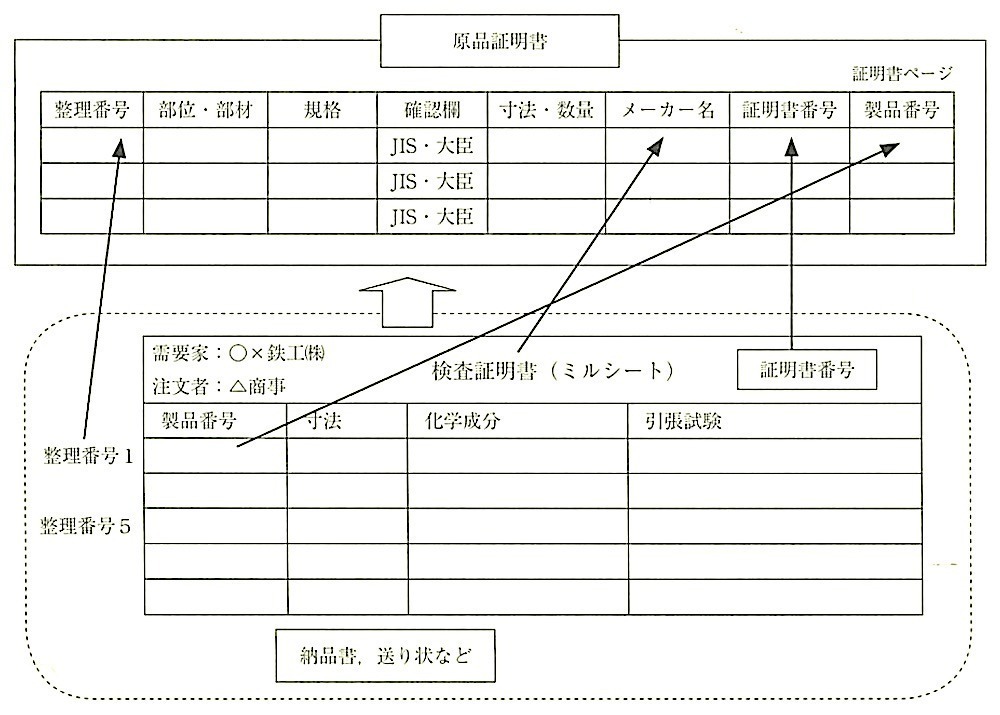

(1) 各工程(会社)が行った品質確認の結果は原品証明書(用紙C)にとりまとめ次の工程(会社)へ提出する。

この原品証明書は鋼材等の規格品証明書原本(ミルシート)を保有し加工を行った工程が作成する。この会社には一般流通業者(問屋)で自社保有材を少量販売する会社も含まれる。

原品証明書を取りまとめた工程は、その鋼材等の品質を確認した結果について保証する責任を負う。但し、規格品証明書の記載内容に関して保証責任は無い。

(2) 原品証明書を作成する工程は、原品証明書から規格品証明書原本へ遡れることが可能な仕組みを構築しなければならない。

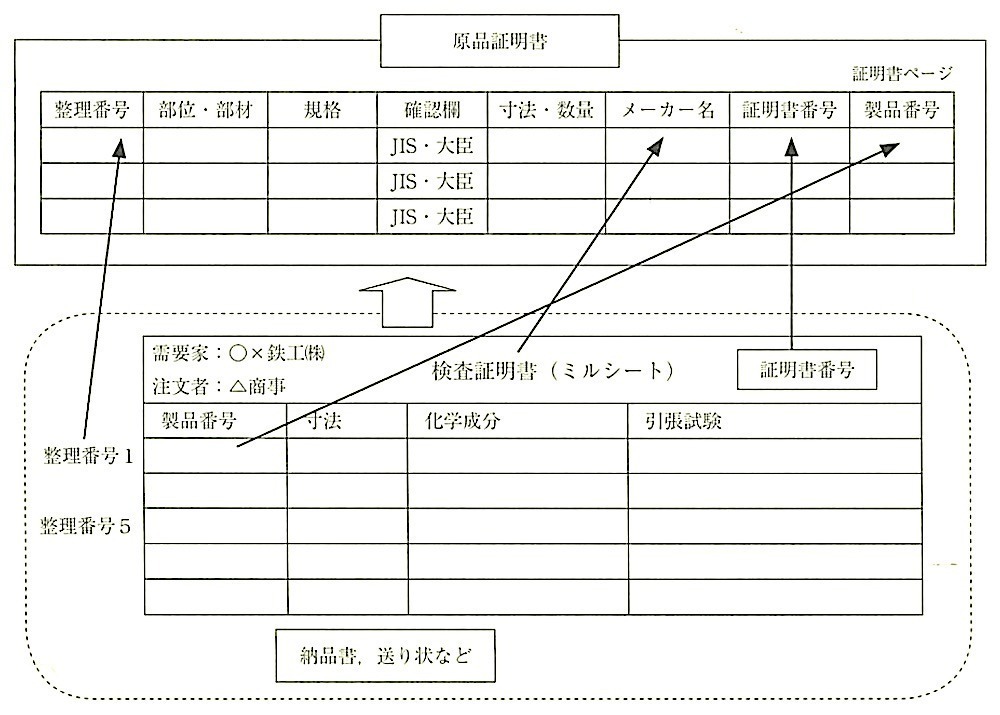

(3) 鉄骨製作業者は.使用した鋼材等の品質を確認した結果を「鉄骨工事使用鋼材等報告書」(用紙B)にまとめ、用紙Cとともに施工者に提出する。(注3)

なお、鉄骨製作業者の確認は前工程(会社)の発行した原品証明書を確認する方法と自社工程を確認する方法の二つがある。

また,鉄骨製作業者の会社様態によっては、製作を担当する製作工場が行う場合もある。

(4) 施工者は.書類および現物の確認後その結果を「鉄骨工事使用鋼材等報告書」(用紙A2を表紙として、用紙B、Cとともに)として工事監理者に提出する。

(5) 工事監理者は、内容を確認し発注者である施主に報告する。その後、施主の代理として中間検査・完了検査時に特定行政庁、建築主事ないしは、確認検査機関に提出または提示する。(用紙A1を表紙として、用紙A2,用紙B, Cとともに)鉄骨工事における鋼材、確認書類の流れ、関連関係者の行為については、付録aも参照。

(注3) JASS6では、鉄骨工事の元請けとして施工者(ゼネコン)、鉄骨製作の受注者を鉄骨製作業者(ファブリケータ)としている。本書でも、定義はこれに倣う。

2.2 現物の品質確認

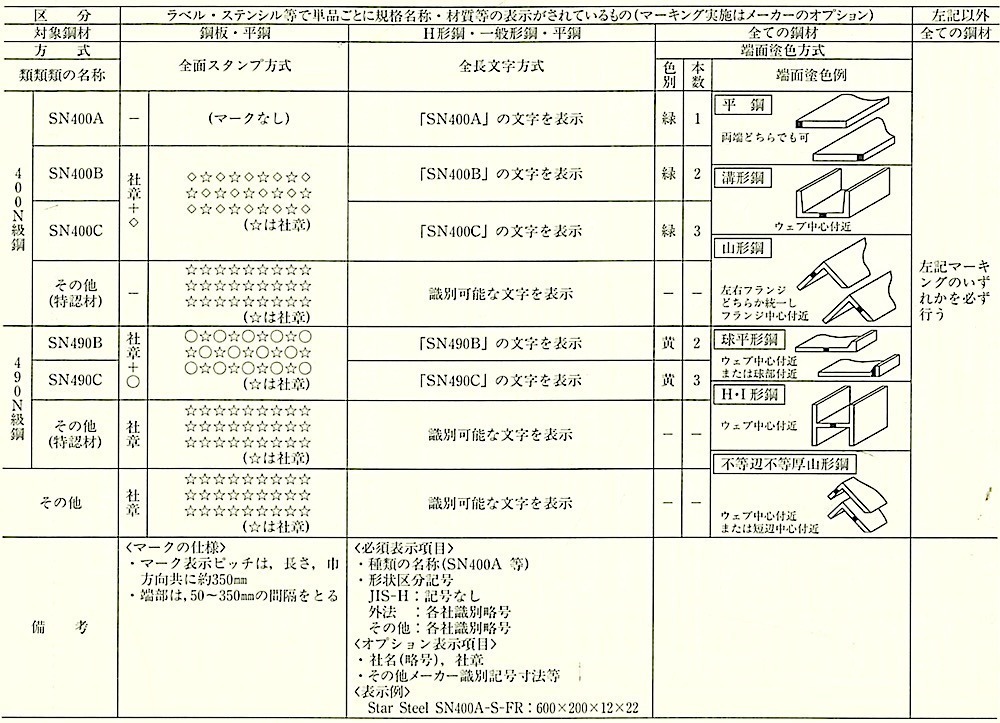

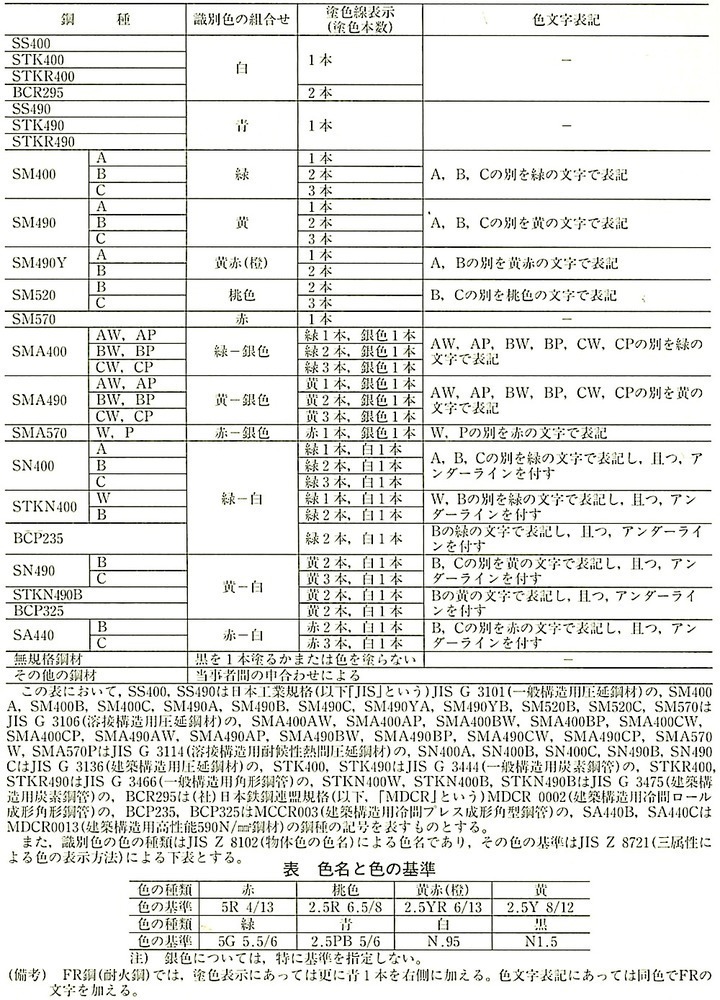

(1) 本ガイドラインでは鋼材類の現物での確認方法を原則、塗色識別によることとしている。従ってSS・SM材のようなプリントマークの無いSN鋼材以外にも適用できる。

現物確認の方法としてSN材でのプリントマーク、形鋼類でのラベル確認も有効であるが、保管期間、取扱い不備で消える、読み難い、剥がれるなどが懸念される。このような不具合が無く明瞭に識別可能な場合にはSN材でのプリントマーク、形鋼類でのラベル確認も適用できる。なお、鋼材の識別表示は原則、付録bに示す日本鋼構造協会規格(JSS I 02 2004)による。また、鋼材のマーキング、ラベル表示例を付録c、高力ボルトヘッドマーク一覧表を付録d、溶接材料の原品表示例を付録 e、およびアンカーボルトの表示例を付録 f に示す。(注4)

(注4)

原品の識別方法として、切断部材に部材番号を記入する場合がある。規格識別の番号記入や多桁数の番号記入など要求仕様は様々であり、また番号記入ができない小物部材等もあり、部材番号記入については、事前に記入方法、作業費用等につき文書合意しておくこととする。

3. 本ガイドラインで使用される書類について

3.1 原品証明書〈用紙C〉

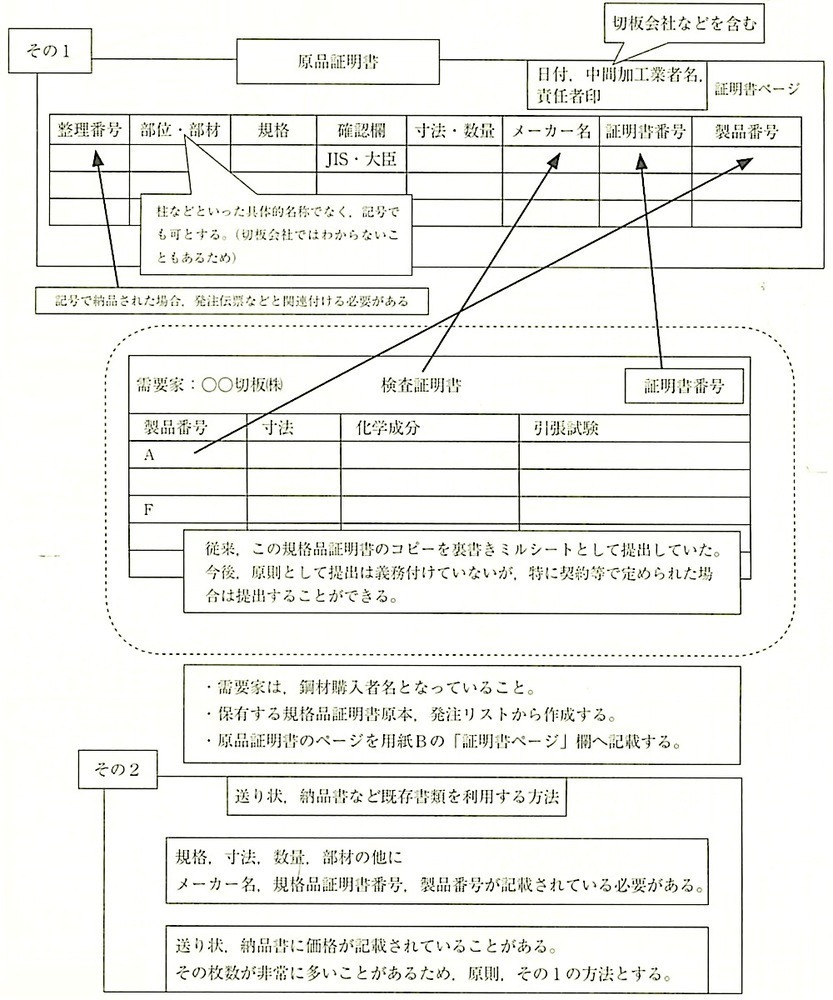

(1) 規格品証明原本を保有し最初に作業する工程(会社)は保有する規格品証明書原本内容をリスト化し、原品証明書を作成・発行する。(注5)

原品証明書の発行タイミングは、工事の節・工区などの単位に纏めて発行することを基本とし、事前に関係者にて取り決めておくこととする。

これ以降の工程は直前工程の発行した原品証明書から必要項目を転記し、原品証明書を作成する。

(2) 規格品証明書原本、規格品証明書原品のコピー、原品証明書は適切な期間保有する。保管期間が過ぎた場合は破棄できる。

保行期間が法令で定められた場合、あるいは設計図書の特記のような別規定がある場合はそれに従う。改正建設業法において、「営業に関する図書の保存が引渡し後、10年」と定められた。これに準拠して保存期間を定める施主、施工者などもあると考えられるので工事開始前に関係者で保存の方法・期間・管理費用等について文書合意しておくことが重要である。なお、鉄鋼メーカーにおいては規格品証明書の現物やデータの保存期間は、各社の判断となっている(今後JIS認証制度等において保存期間を定めることも提案されている)。

なお、通常の商行為で使用する納品書などの扱いについてはここでは関与しない。

一般流通業者(問屋)が自社保有材料を少量販売する場合、規格品証明書原本、原本相当規格品証明書、原品証明書に対応する鋼材類が全て使用された場合は、保管期間の間はファイルする必要がある。

また、鉄骨製作業者は、一般流通業者や切板会社への発注の際には、発注先の会社がトレーサビリティーをとれているところかどうかを留意して選定する必要がある。

(3) 原品証明書を受け取る工程(会社)は、原品証明書を発行する工程(会社)の発行に関わる管理が適切に行われているかの確認を適時行う義務がある。

特に、残材(端材)の管理方法(ラベル、ステンシルが残されているか、あるいは転記されているか。切断報告書にこれらの記載があるか等)に留意する必要がある。

なお、その確認の頻度は特に定めないが、ISO認証の有無などを考慮して当事者間で協議する。

(4) 使用鋼材が発注仕様に適合していることの説明責任(立証責任)は鉄骨製作業者他、鋼材を調達した者が負う。従って、鉄骨製作業者の材料管理責任者は、原品証明書から規格品証明書原本へ遡ることが可能かどうかなどを確認しなければならない。

(5) 原品証明書の記載事項は以下の通りとする。

・日付、当該業者名、責任者名、署名あるいは捺印

・整理番号

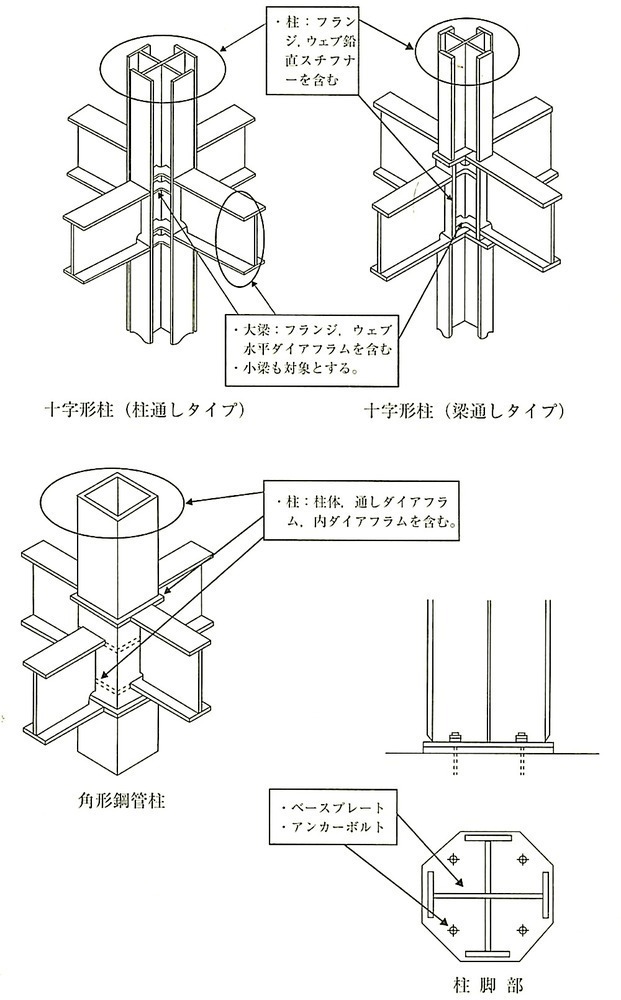

・部材・部品あるいは記号:柱・梁(フランジ・ウェブ)、ブレース、アンカーボルト、ダイアフラム

・規格、種類:JIS規格、国土交通大臣認定

・寸法、数量(重量)

・メーカー名:鉄鋼メーカー、中間加工業者

・証明書番号、製品番号

製品番号:規格品証明書原本において個々の製品を特定できる項目名とする。

スプライスプレート、リブプレート、ガセットプレートについては.記載項目は、部位・部材、規格、メーカー名のみとする。

なお、納品書、送り状など既に使用している帳票を利用する場合で、上記項目で鋼板番号等の不足な項目がある場合は別途、同帳票に追記し、原品証明書とすることもできる。

(記載スペースが無い、価格が表示されているなどで当事者外への提出が難しい場合は規格品証明書原本をリスト化した原品証明書を作成する)。

(6) 原品証明書以外の添付書類は原則不要とする。

添付書類の提出を求める場合は、必ず事前に書類内容、提出方法、対価等につき関係者の合意により決定しておくこととする。

(注5)

JASS 6では、「原品証明書とは、規格品証明書(原本相当規格品証明書を含む)のついている鋼材の切断・切削・孔あけなど中間加工を施す業者、あるいは一般流通業者(問屋)が少量販売する鋼材に付して発行する証明書」と定義しているが、本ガイドラインでは規格品証明再原本を保有する鉄骨製作業者が作成する証明書も加える。

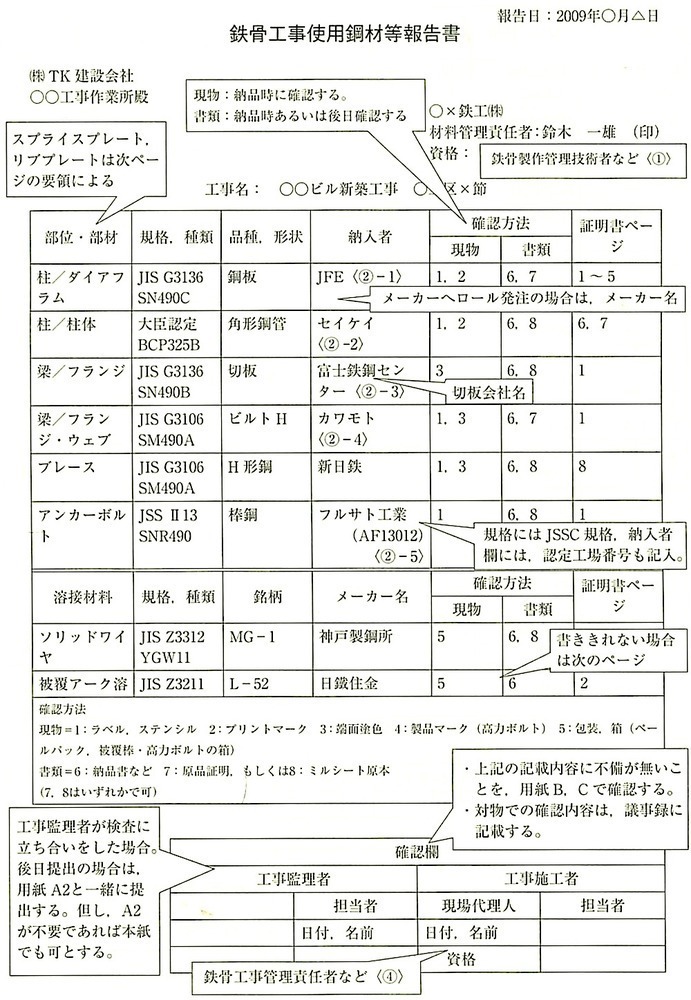

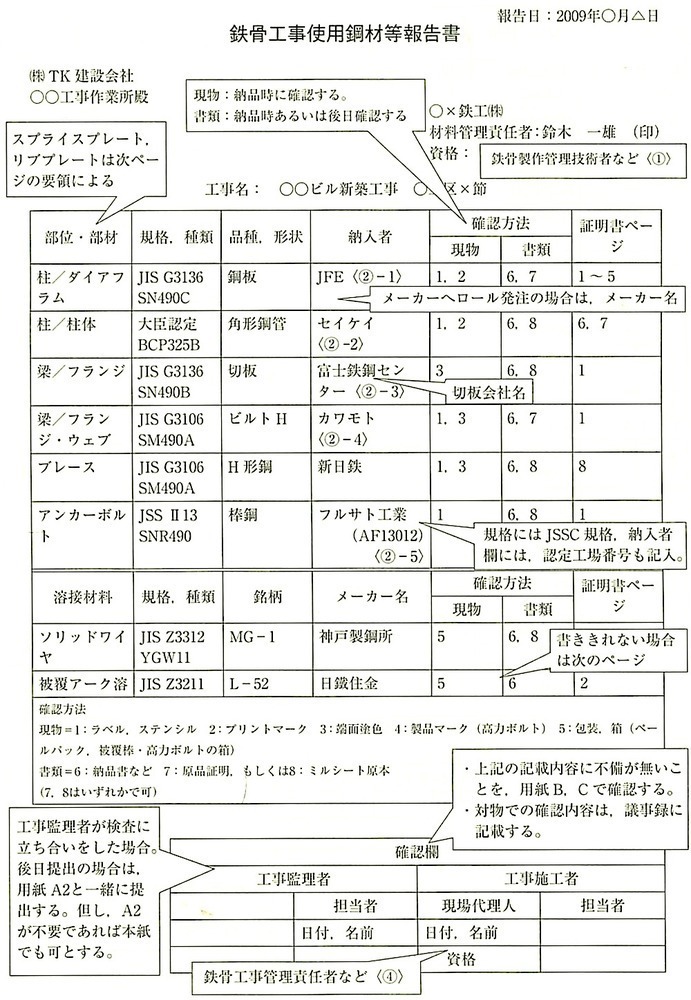

3.2 鉄骨工事使用鋼材等報告書〈用紙B〉

(1) 鉄骨製作業者は、製作の元請けとして原品証明書に基づき「鉄骨工事使用鋼材等報告書」を作成する。

記載項目は以下の通りとする。

・日付、鉄骨製作業者名、材料管理責任者名・捺印、鉄骨製作管理技術者登録番号

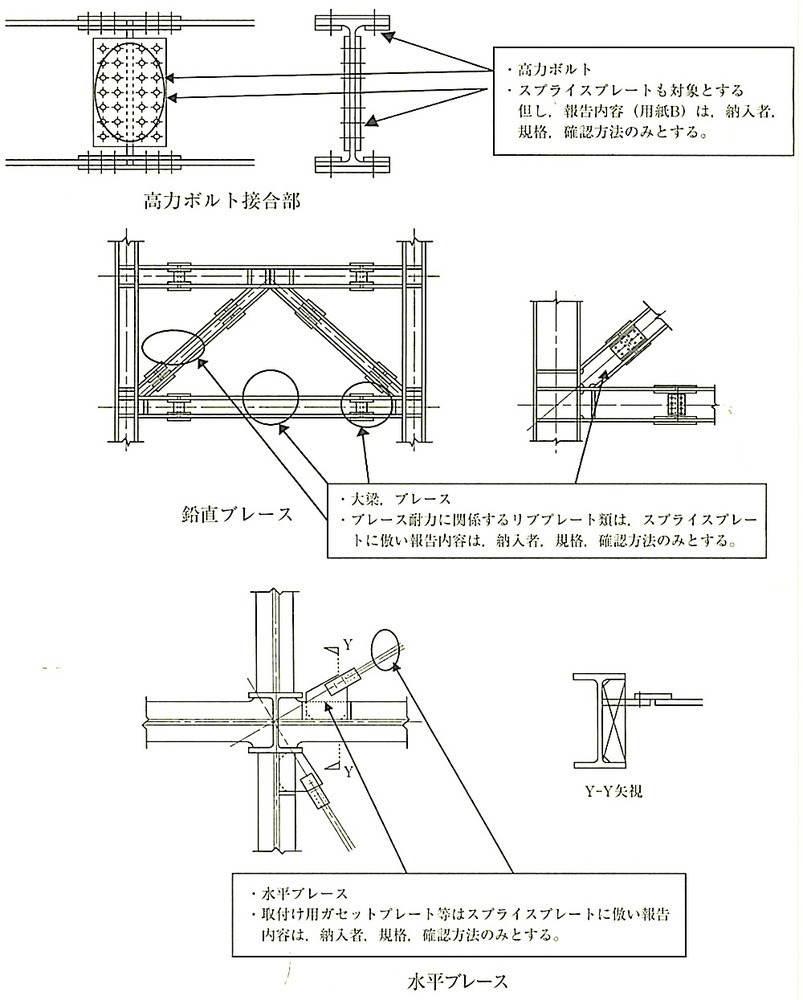

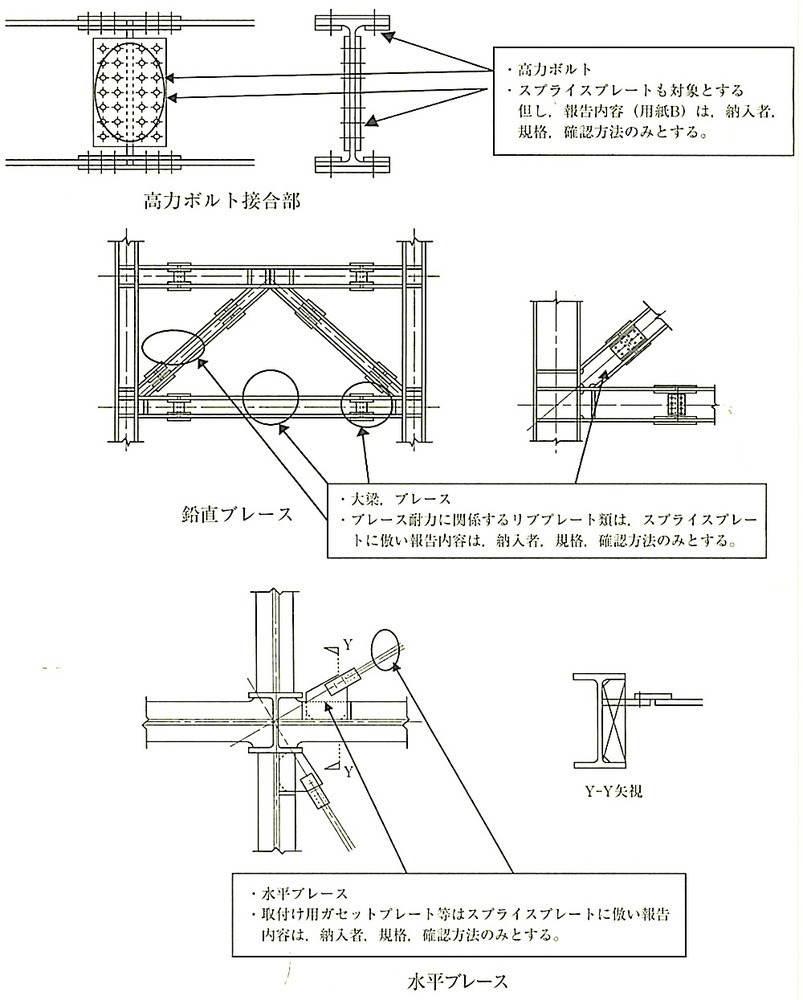

・部位・部材:柱・梁(フランジ、ウェブ)、ブレース、アンカーボルト、ダイアフラム、溶接材料、高カボルト、スプライスプレート、リブなど

・規格、種類:JIS規格、国土交通大臣認定

・品種、形状:鋼板、鋼管、切板、H形鋼・・

・納入者 :鉄鋼メーカー、中間加工業者

・規格確認方法:現物・書類確認の方法

・証明書ページ:原品証明書の検索用

(2) 書類構成

表紙、鉄骨工事使用鋼材等証明書、原品証明書

・添付科類について

原則として添付書類は不要とする。

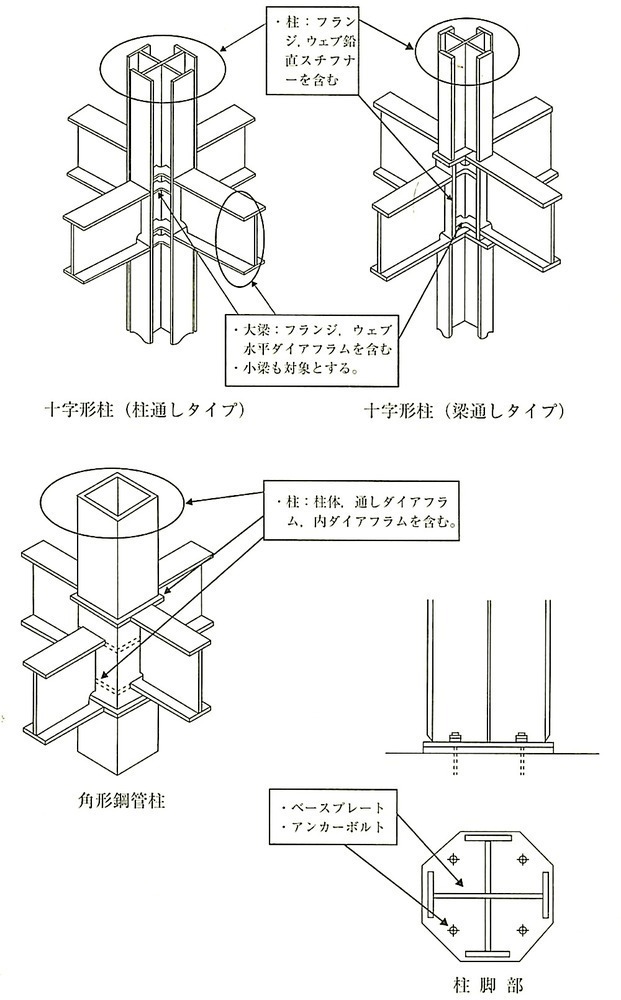

(3) 作成対象とする部位・部材を以下に示す。

下記の部位・部材を対象とする。但し、別途指示がある場合はそれによる。

柱:柱体、仕口内スチフナー、ダイアフラム、フランジ ・ウェブ

大梁、小梁:フランジ ・ウェブ

ブレース、アンカーボルト、スプライスプレート、リブプレートなど

3.2. 補 鉄骨工事使用鋼材等証明書作成時の対象部位・部材について

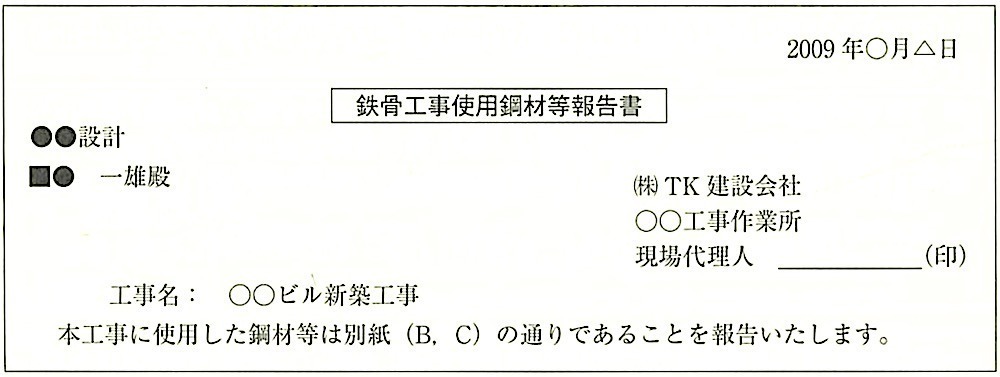

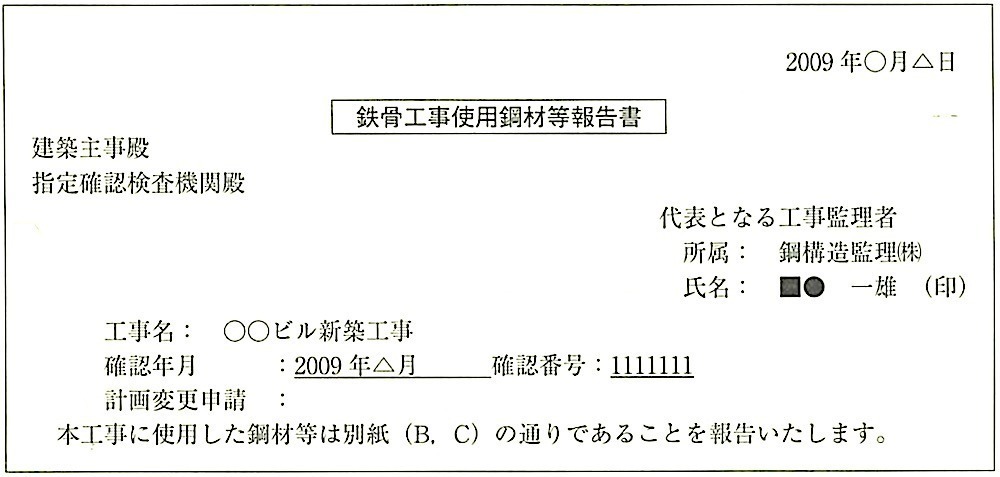

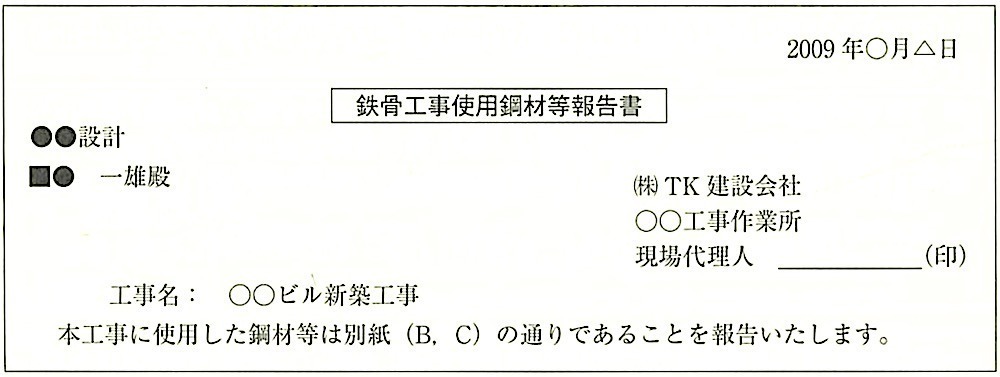

3.3 鉄骨工事使用鋼材等報告書〈用紙A2〉

施工者が工事監理者に提出する際に作成するもの。前記の原品証明書、鉄骨工事使用鋼材等証明書を確認した上、これらの表紙として用紙A2を作成する。

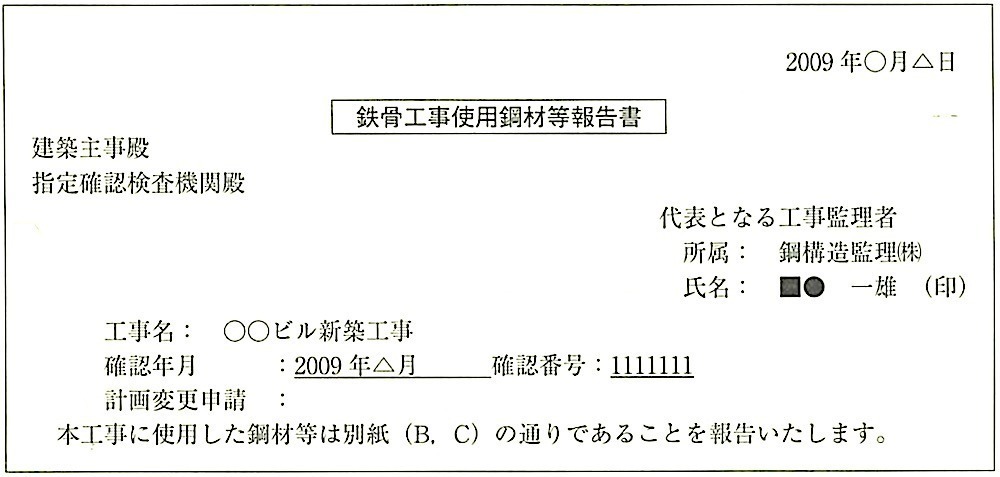

3.4 鉄骨工事使用鋼材等報告書〈用紙A1〉

工事監理者が建築主事等に提出する際に作成するもの。前記の原品証明書、鉄骨工事使用鋼材等証明書、施工者が発行した鉄骨使用鋼材等報告書を確認した上、これらの表紙としてA1を作成する。

4. 鋼材類と報告書の流れ例

鋼材類と報告書の流れをいくつかのケースに分けて示す。これらは代表的な流通過程のモデル化である。この他にも流通形態があると思われるが、本ガイドラインの主旨を理解して適用することが必要である。

また、流通過程で関与する商社など一部の機能は省略している。

このフローで示している「納品書、送り状」は、加工された製品に関するものを指している。

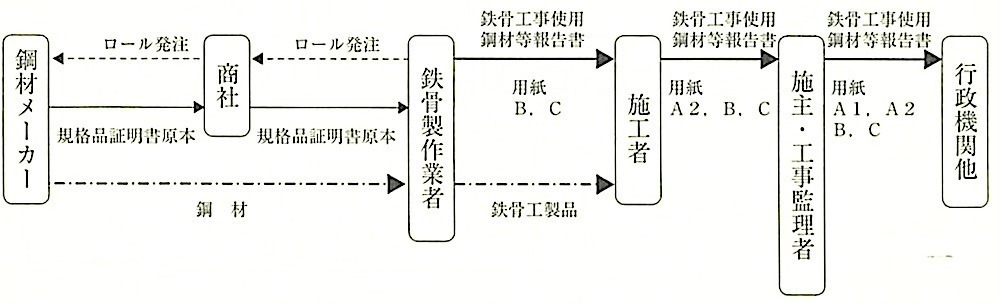

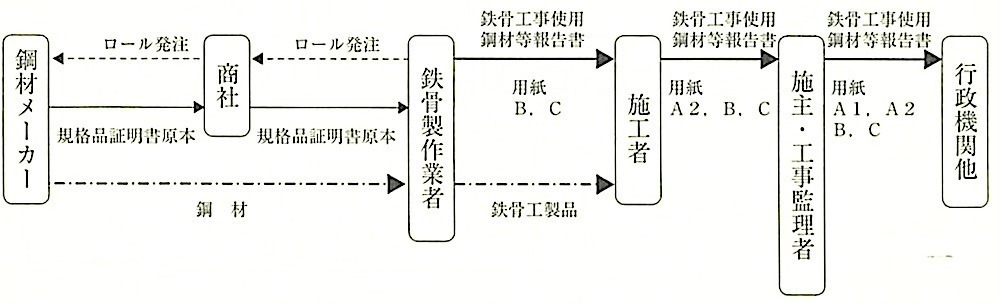

【 ケース1 】

規格品証明書原本は鉄骨製作業者が保有する場合。

ケース 1-1

鉄骨製作業者がロール発注し、鋼材、規格品証明書原本がメーカーから鉄骨製作業者へ送られる場合。

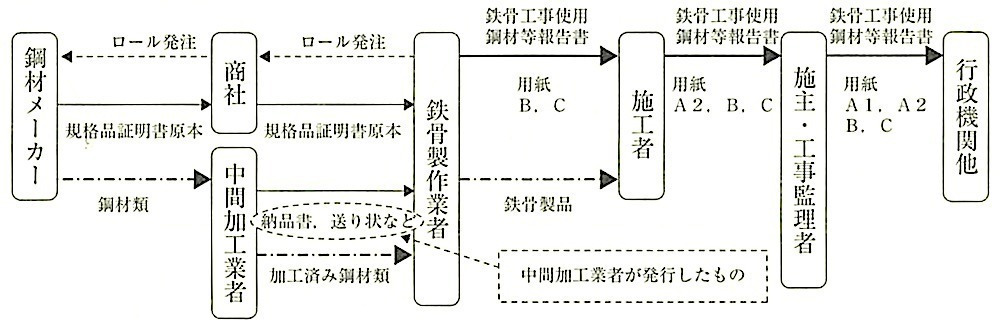

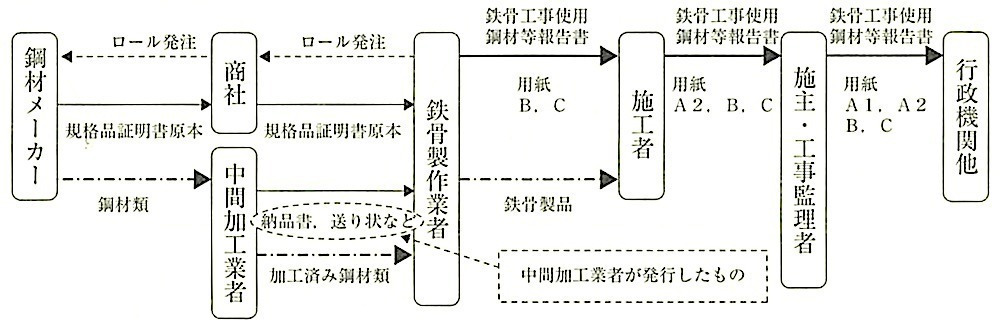

ケース 1-2

鉄骨製作業者がロール発注する。鋼材は中間加工業者で切断などの加工をされ鉄骨製作業者へ送られる。規格品証明書原本は中間加工業者を経由しないで、メーカーから鉄骨製作業者へ送られる場合。

● 中間加工業者は、厚板シャーリング業者(外注・委託シャーリング業者を含む)、ガセットなど専門の中間加工業者、BH業者、B-BOX業者、コラム業者が該当する。中間加工業者は、鉄骨製作業者からの発注者に基づいた加工を行い、納品書、送り状を添え、製品を納入する。

なお、コラムについてはケース4、BH業者、B-BOX業者についてはケース5に示している。

鉄骨製作業者が、孔明け、切断、溶接等の作業を単に外注した場合は、その元請けたる鉄骨製作業者の責任の範囲とし書類の作成を行う。

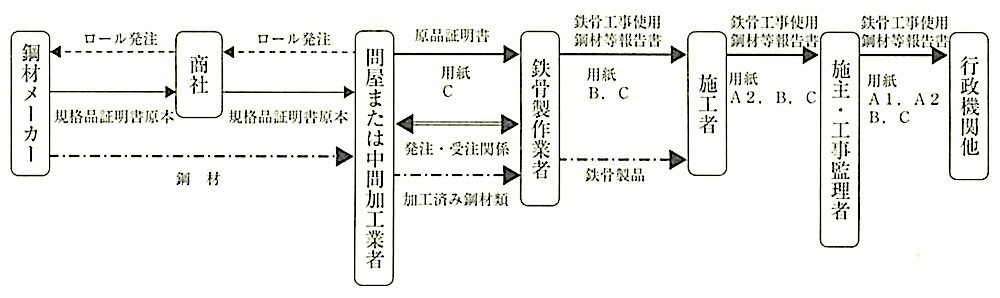

【 ケース2】

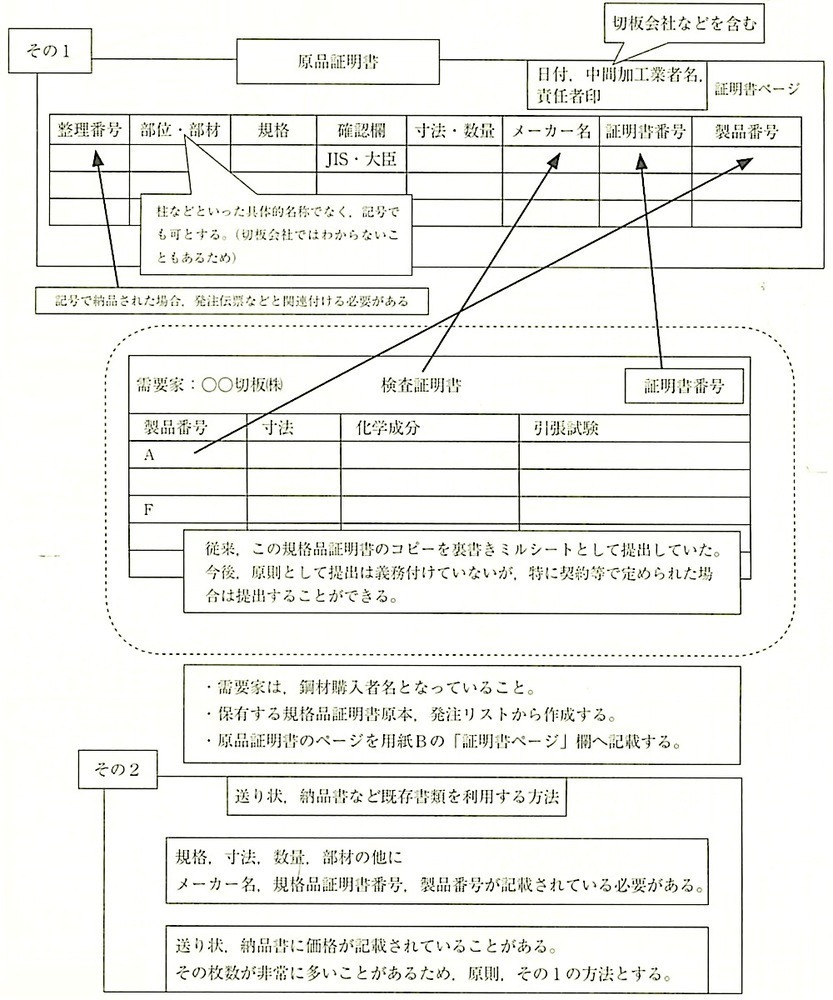

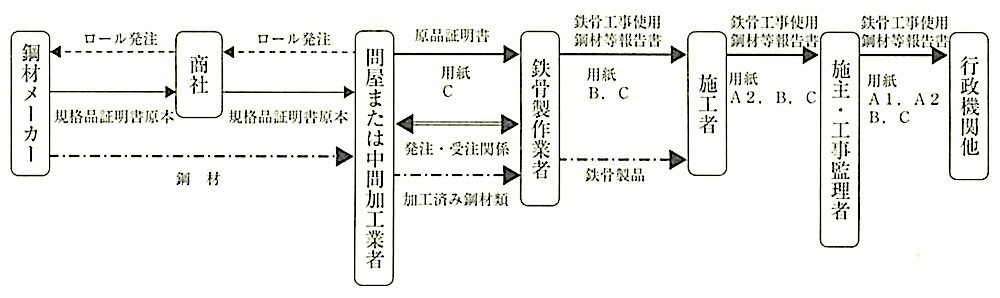

規格品証明書原本は問屋または中間加工業者が保有する場合。

ケース2-1

1次問屋または中間加工業者は自社保有の材料を使用して鉄骨製作業者からの発注書に基づいた加工を行い、用紙Cを作成し、提出する。納品書、送り状を添え、加工済鋼材類を納入する。

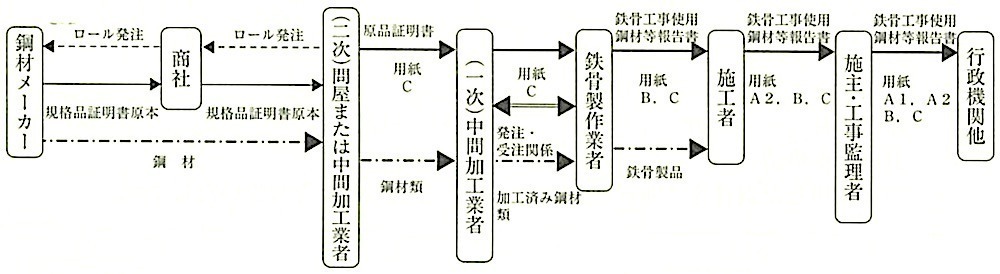

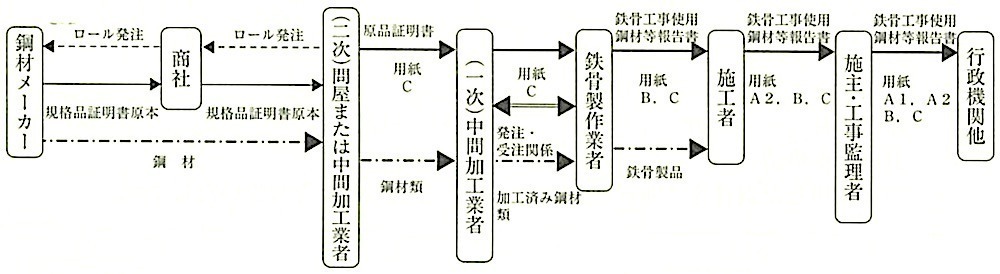

ケース2-2

鉄骨製作業者には、1次の中間加工業者から納入される。1次の中間加工業者へは2次問屋または中間加工業者から鋼材等が納入される。

鉄骨製作業者と売買を行う1次中間加工業者は鉄骨製作業者からの発注書に基づいた加工を行い、2次問屋または中間加工業者の発行した原品証明書、納品書、送り状を基に用紙Cを作成し、納品書、送り状を添え、加工済鋼材類を納入する。

● 中間加工業者の定義、作業を単に外注した場合の考え方は、ケース1-2と同様である。中間加工業者間で材料(在庫材)手配を含め切断を委託する場合は、ケース2-2に相当する。

【 ケース3】

鉄骨製作業者が手持ちの余材を使用した場合。

ケース3-1 ケース1の場合の余材:ケース1の方法による。

ケース3-2 ケース2の場合の余材:ケース2の方法による。

5.2 書 式

5.2.1 用紙A1表紙

5.2.2 用紙A2表紙

5.2.3 用紙B:鉄骨工事使用鋼材等報告書

5.2.4 用紙C:ケース1-1, 1-2 鉄骨製作業者が証明書を作成する場合

●ケース1-1 鋼材、規格品証明書原本は鉄件製作業者へ

● ケース1-2 規格品証明再原本は鉄骨製作業者へ,中間加工業者が加工する。

●ケース3:鉄骨製作業者が手持ちの余材を使用した場合

ケース1の場合の余材の時はケース1に、ケース2の場合の余材の時はケース2に倣う。

5.2.5 用紙C:ケース2 中間加工業者が証明書を作成する場合

【用紙C】

● ケース2 :規格品証明書原本は中間加工業者:原本を持つところが証明書を作成する。

建築構造用鋼材の品質証明ガイドライン

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

5.1.2 乾繰収縮率

5.1.2 乾繰収縮率

.jpg)

姿図.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

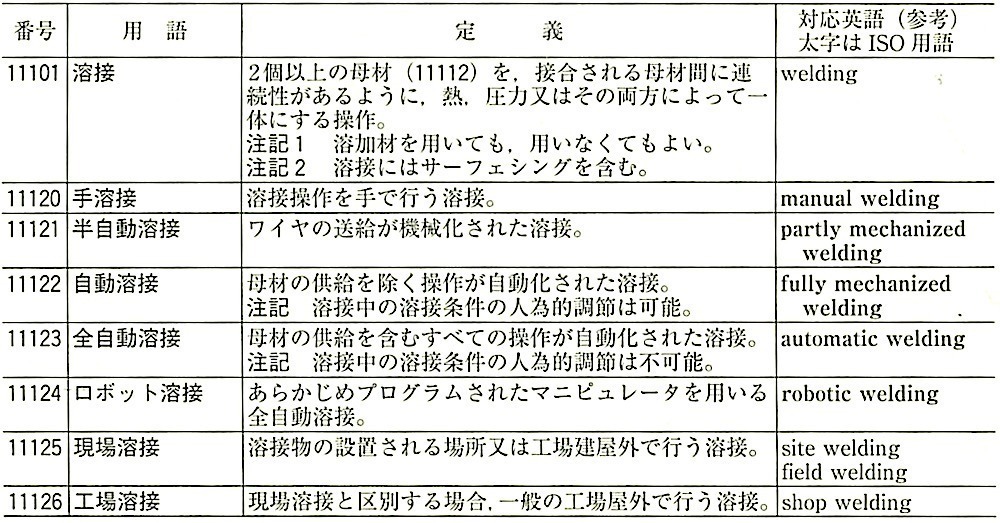

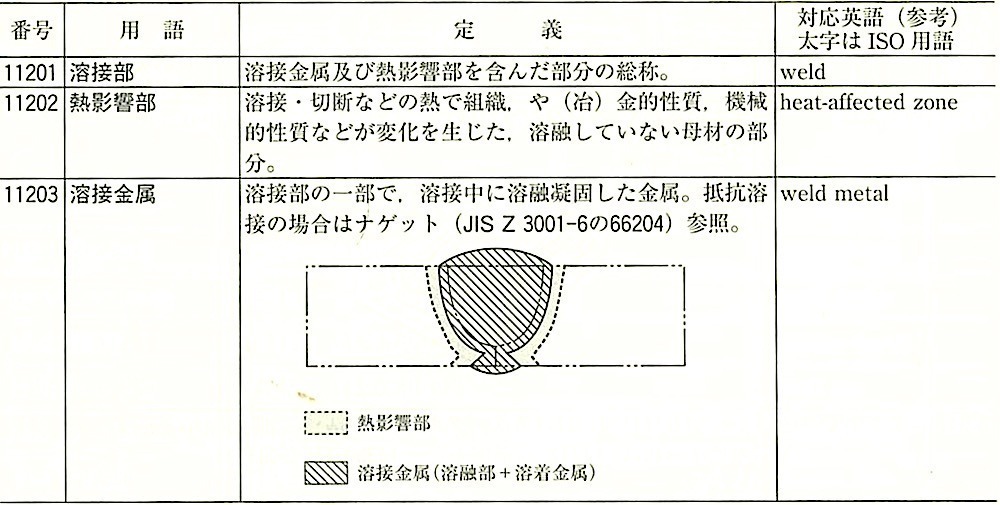

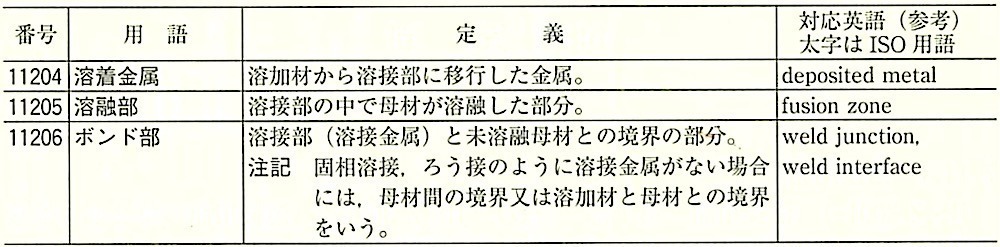

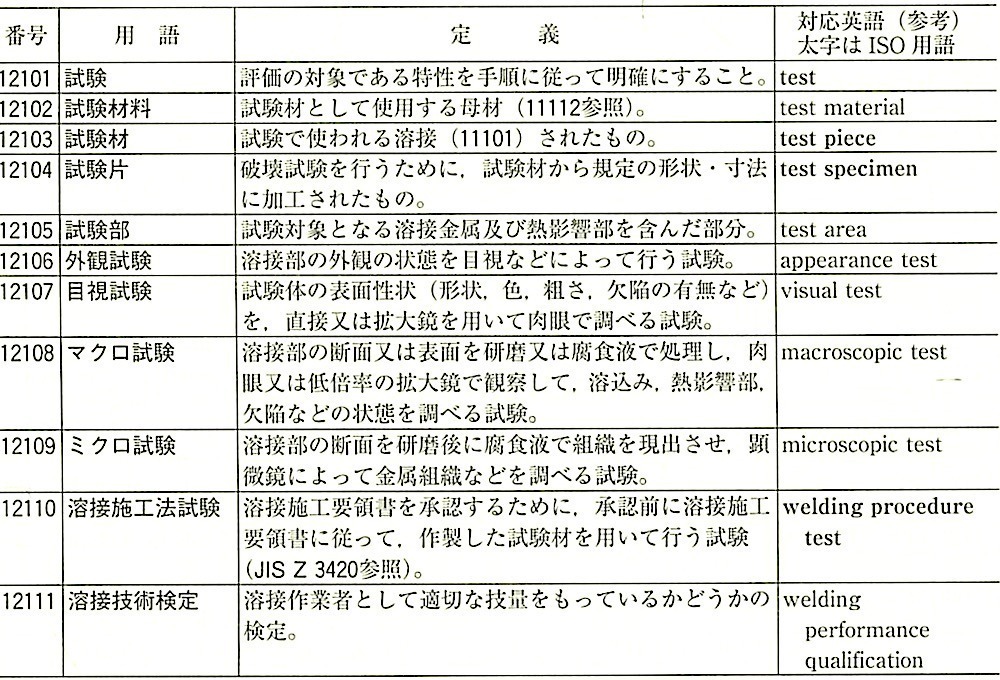

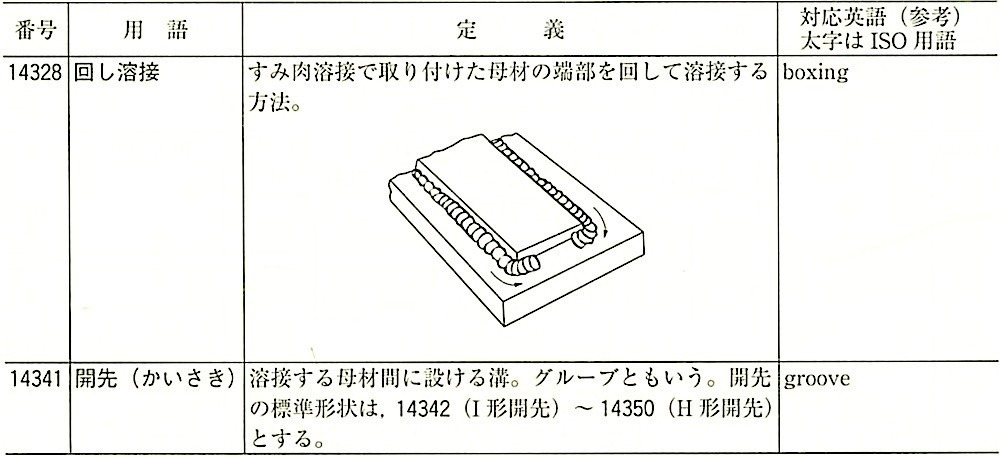

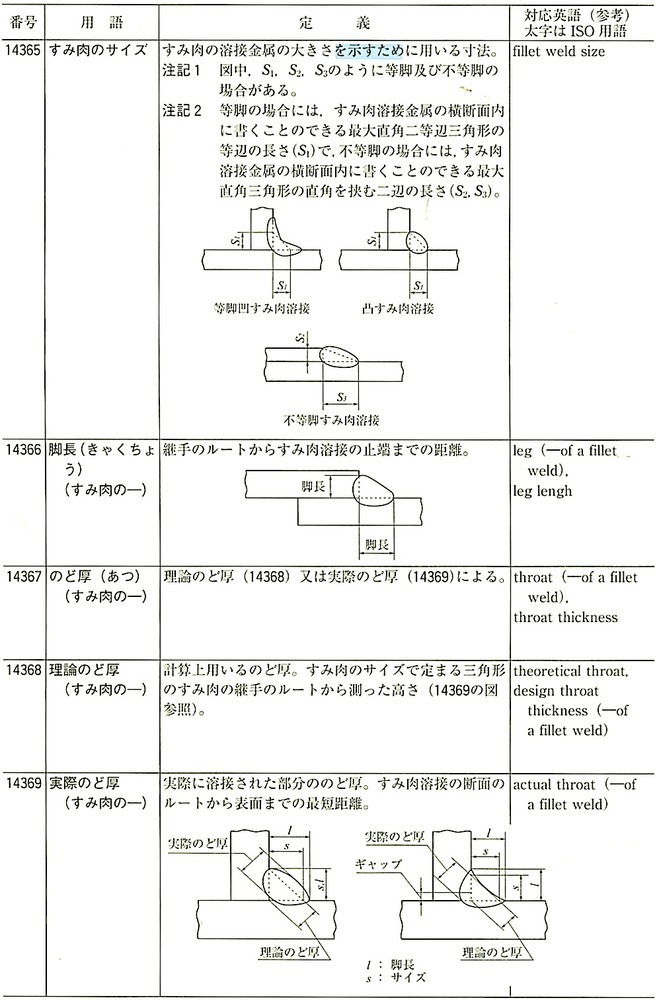

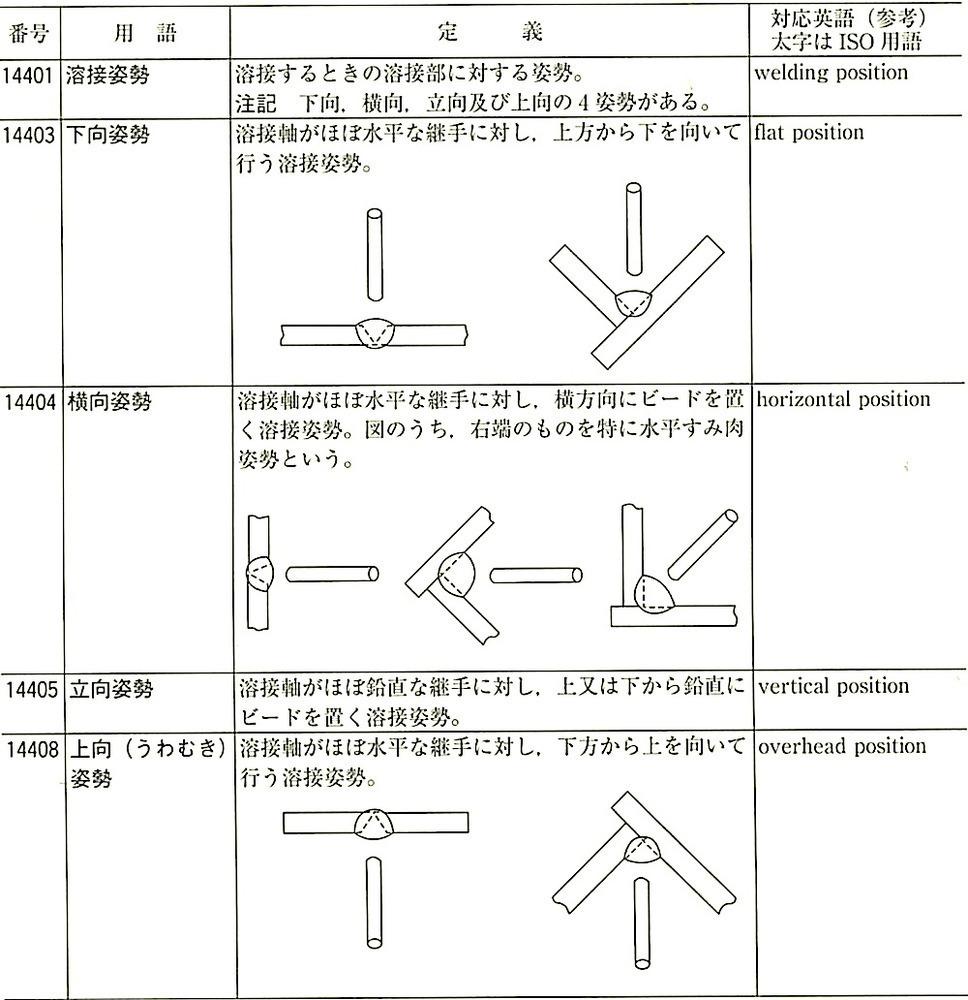

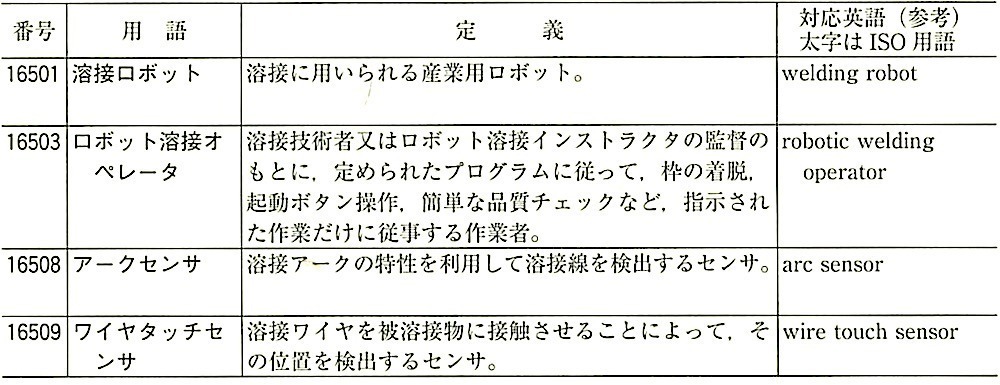

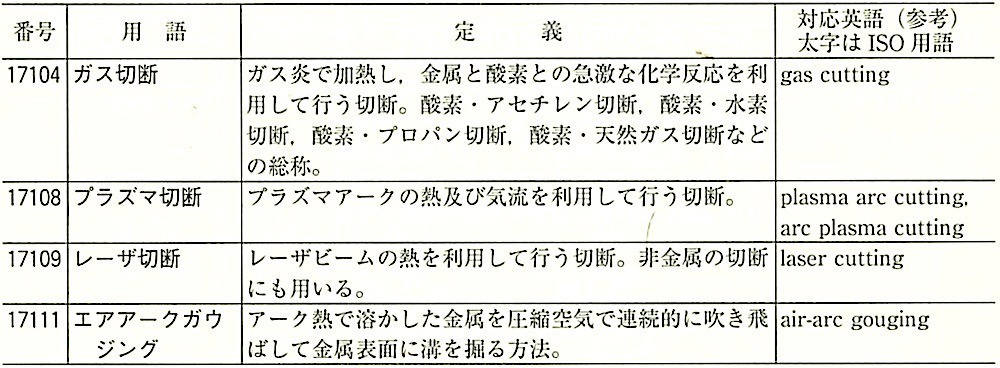

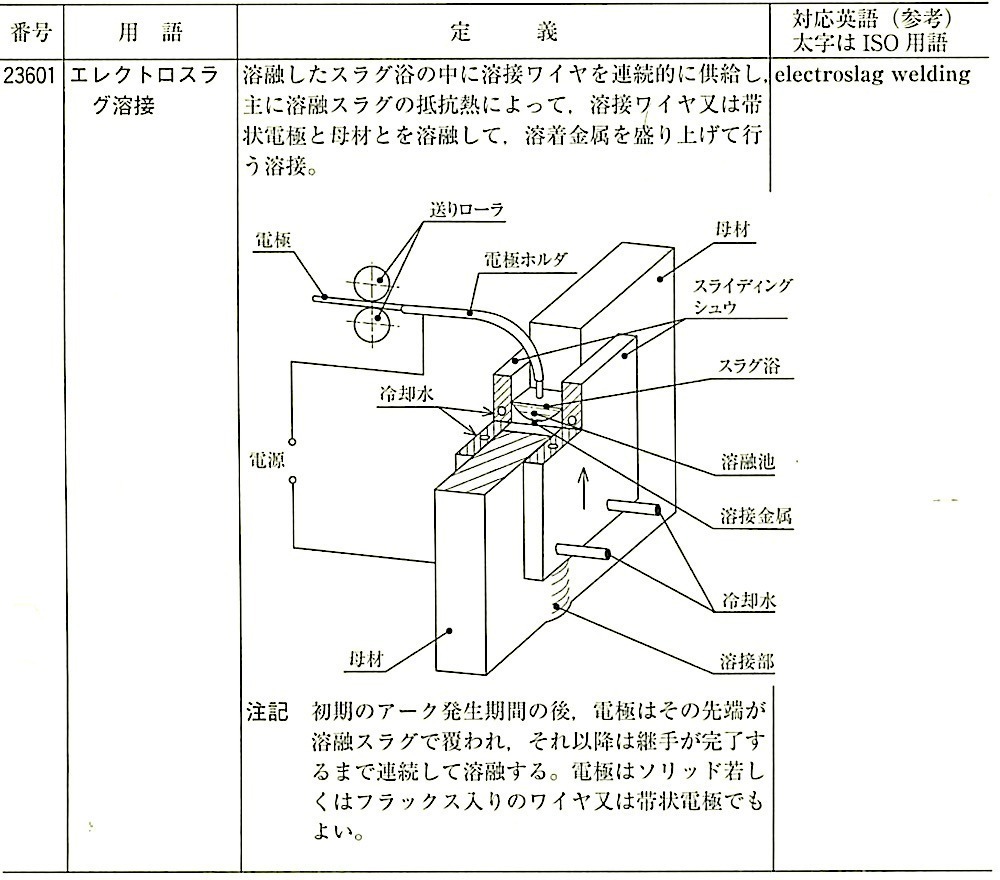

.jpg)