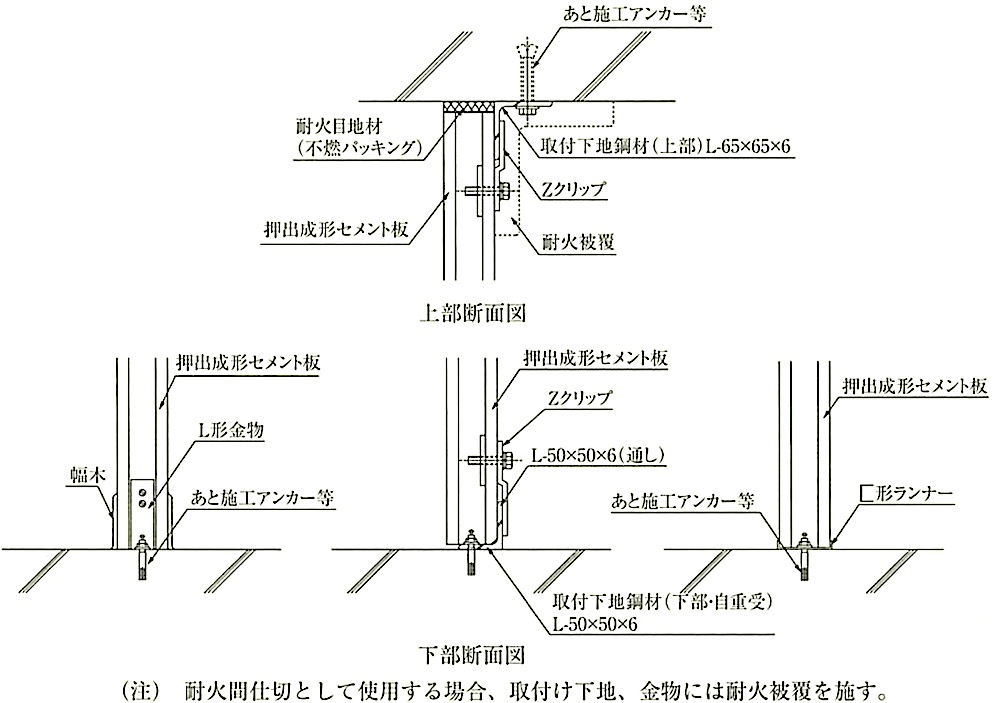

8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事

2節 補強コンクリートブロック造

8.2.1 一般事項

(1) 「標仕」8.2.1で規定している適用範囲は、空洞ブロックを組積し、鉄筋で補強された耐力壁による小規模な構造物としており、補強コンクリートブロック造の3階建以下を想定している。部分的に型枠状ブロックを用いる場合も基本的には本節を参考にして工事を行う。

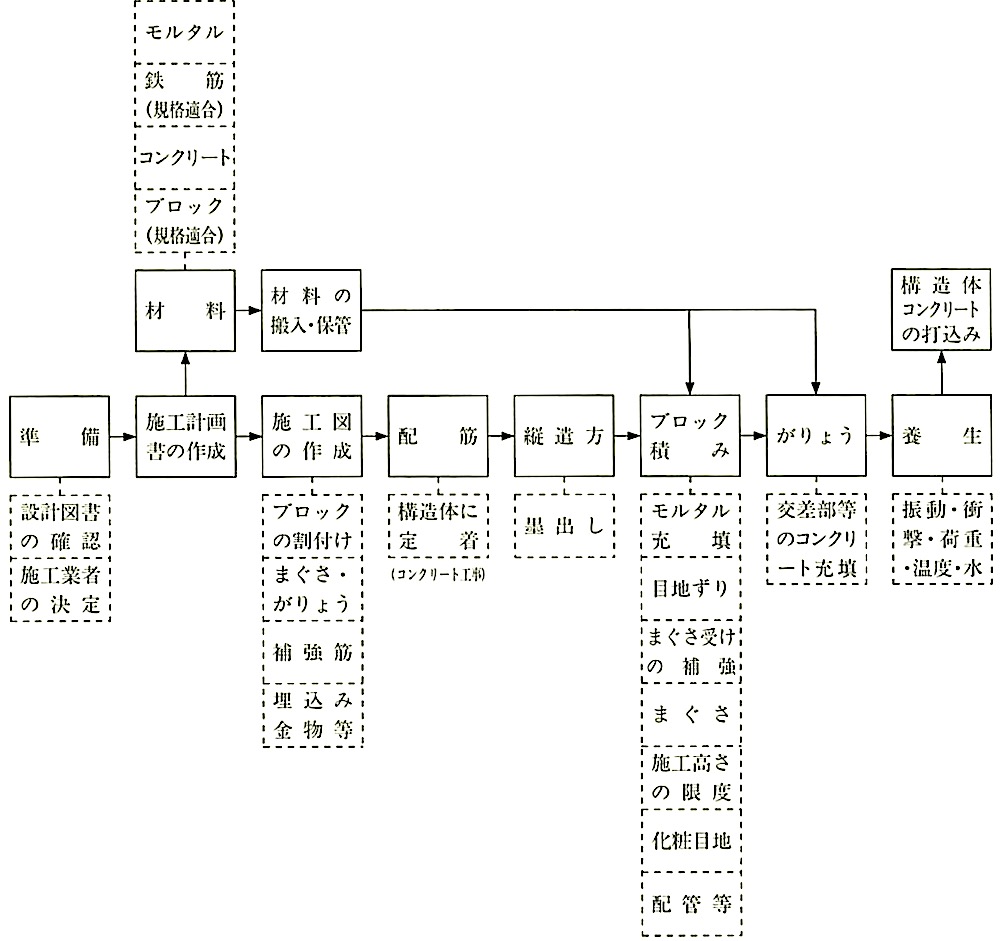

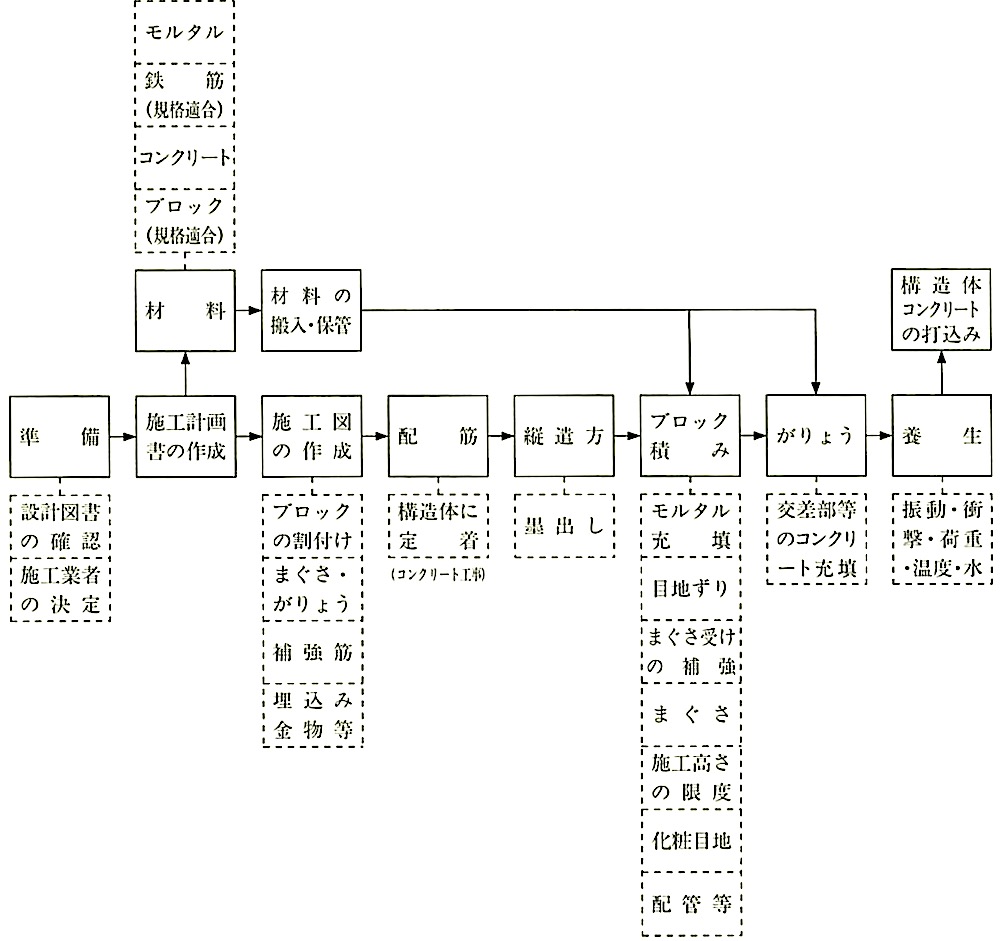

図8.2.1 補強コンクリートブロック造工事の作業の流れ

(3) 施工計画曹の記載事項は、概ね次のとおりである。

① 工程表(施工図の作成、各工区別の着工・完了等の時期)

② 施工業者名、作業の管理組織

③ 使用材料及び品質(コンクリートブロック、コンクリート、鉄筋、モルタル)

④ コンクリート及びモルタルの調合並びに充填方法

⑤ ブロック割りの基準

⑥ 一般部分の工法(鉄筋間隔、定着方法、継手の工法及び位置、ブロックの積み方)

⑦ 一日の枚上げ高さの限度(1.6m)

⑧ ブロック壁の取合い部の工法

⑨ 開口部まぐさの工法及びその周辺の補強方法

⑩ がりょうの工法

⑪ 建具枠の取付け方法

⑫ アンカーボルト、木れんが、諸金物等の埋込みの必要な箇所及び処置の方法

⑬ 他の材料による柱、壁等との取合い部の処置の方法

⑭ 設備配管、ボックス類の取付け方法

⑮ 寒冷期の施工に関する対策(シート養生、採暖養生等)

⑯ 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等

(4) コンクリートブロックの施工に関して、「ブロック建築技能士」の資格制度が設けられている。

(1) ブロックの種類は、「標仕」8.2.2ではJIS A 5406(建築用コンクリートブロック)に適合するものとし、種類、モデュール呼び寸法及び正味厚さは全て特記により指定されることになっている。特記のない場合、空洞ブロック、圧縮強さC(16)とするとよい。正味厚さは、構造物の規模や使用場所等で決まる。モデュール呼び寸法は、長さ400mm、高さ200mmであり、市販されているブロックのほとんどのものがこのモデュール呼び寸法であるが、これ以外のモデュール呼び寸法のものが用いられる場合には、必ず特記される。

JIS A 5406では、2017年の改正で、環境保全の立場から、セメントとしてJIS R 5214(エコセメント)に規定する普通エコセメントが認められることになった。これは、強度及び耐久性に関する試験データの蓄積が認められ、また、関係官庁において用途拡大について検討されてきた結果、国土交通省における建築材料への利用制限が解除されたことによる。同様に骨材も、スラグ骨材(JIS A 5011-1、JIS A 5011-2、JIS A 5011-3、JIS A 5011-4)、コンクリート用再生骨材(JIS A 5021、JIS A 5022)やこの規格に規定するブロックを破砕した再生骨材も認められており、ブロックヘの表示も不要となった。これらの使用に当たっては法規上の制限もあるので、注意と確認が必要である。

(ア) JIS A 5406では種類として次の6つに区分している。

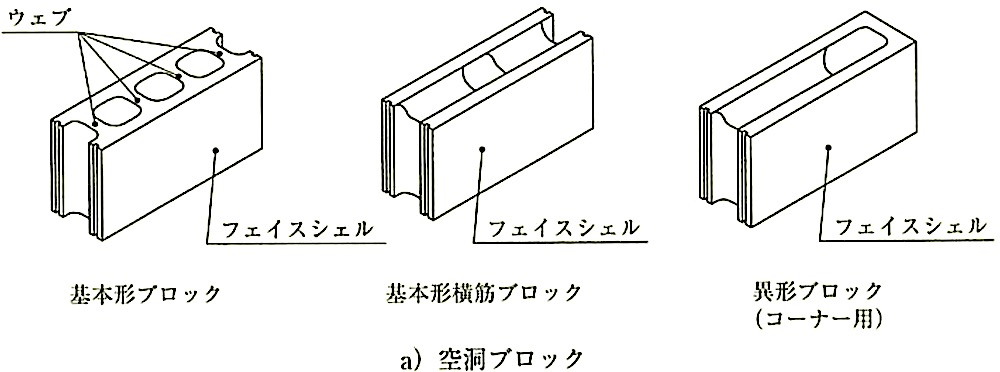

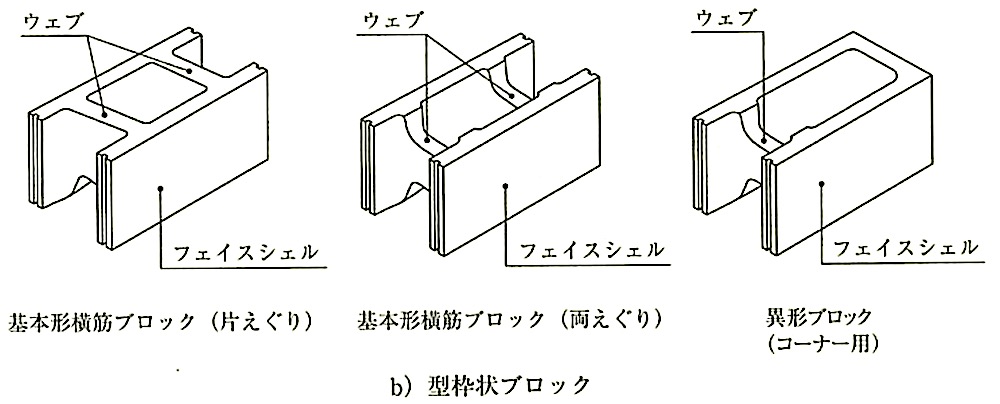

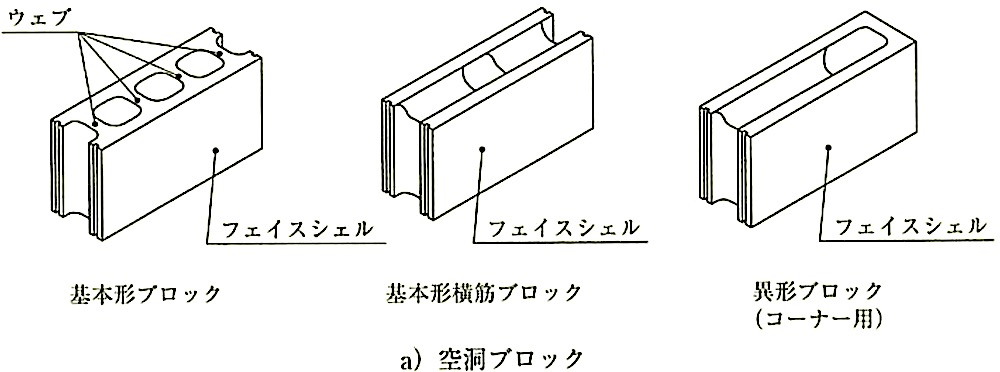

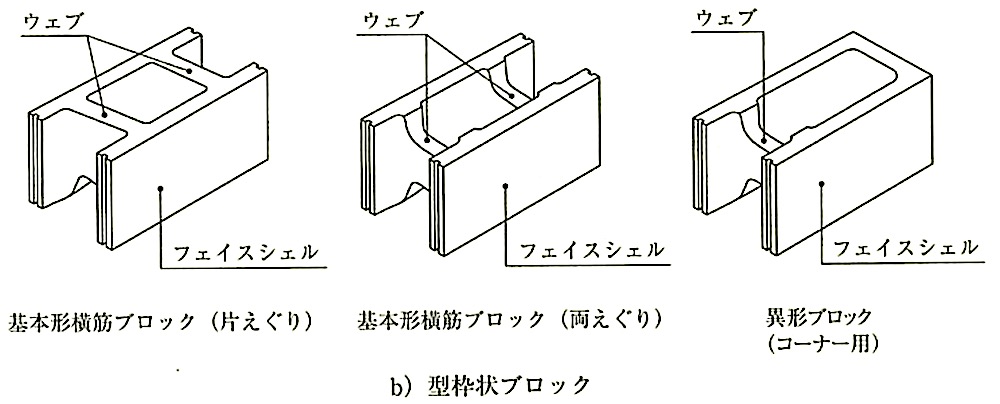

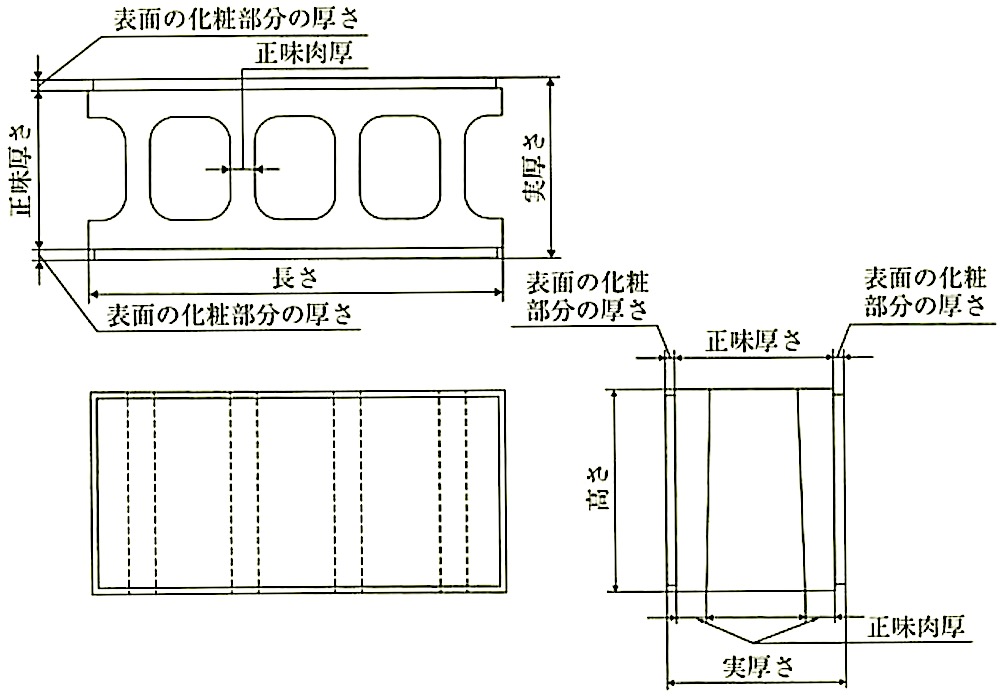

(a) 断面形状による区分としては、図8.2.2に代表的な形状を示すように空洞ブロック及び型枠状ブロックの2種類に分けられ、空洞ブロックの配筋されている部分には必ずモルタル又はコンクリートを充填することを想定したものであり、型枠状ブロックは空洞部全てにコンクリートが充填される打込み型枠としての機能をもつものである。

(b) 外部形状による区分として、空洞ブロックは基本形ブロック、基本形横筋ブロック及び異形ブロックの3種類に、型枠状ブロックは基本形横筋ブロック及び異形ブロックの2種類に区分された。用語の定義が変更され、基本形ブロックとは空洞ブロックのうち、建築物の組積体に使用する基本的な形状のもので、一方向だけ鉄筋の配置が可能な空洞部をもつ形状のブロックである。基本形横筋ブロックとは、縦横二方向の鉄筋の配置が可能な空洞部をもつ形状のブロックであり、空洞ブロックではこの形状のみで構築されることの多い「ブロック塀」用が想定されたと考えられる。型枠状ブロックの基本形は、基本形横筋ブロックとなる。異形ブロックは隅(コーナー)用、まぐさ用、半切などの用途 によって外部形状の異なるブロックで、基本形ブロック及び/又は基本形横筋ブロックと組み合わせて使用するブロックと定義されている。

(c) 圧縮強度による区分では、空洞ブロックの正味断面圧縮強さの20N/mm2を追加し、D(20)とした。これは高強度ブロックや肉厚を薄くして軽量化したブロックなどが開発されていることも考慮したものである。また、角柱切出し試験体で求める正味断面圧縮強さにより区分し、整理した。

(d) 化粧の有無による種類として素地ブロックと化粧ブロックの2種類に区分される。

化粧ブロックとは、フェイスシェル表面に、割れ肌仕上げ、こたたき仕上げ、研磨仕上げ、塗装仕上げ、ブラスト仕上げ、リブなど、意匠上有効な仕上げをほどこしたブロックと定義され、素材そのものへの着色等は除外されている。

(e) 防水性による種類として普通ブロック及び防水性ブロックの2種類に区分され、防水性ブロックの記号はWが表示される。型枠状ブロックの透水性規格値が変更されたので使用する場合には注意が必要である。

(f) 寸法の許容差による種類として普通精度ブロックと高精度ブロックの2種類に区分され、高精度ブロックの記号はHが表示される。記号が「E」から「H」に変更されたのは、圧縮強さの区分に「D」が追加されたことにより「D」に連続する「E」では誤解を招くおそれがあると懸念されたためである。ほとんどのブロックは、普通精度ブロックである。

図8.2.2 建築用ブロックの断面形状の例(JIS A 5406 : 2017)

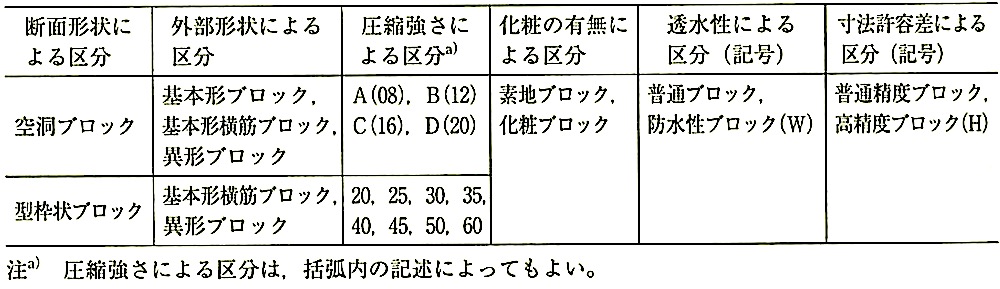

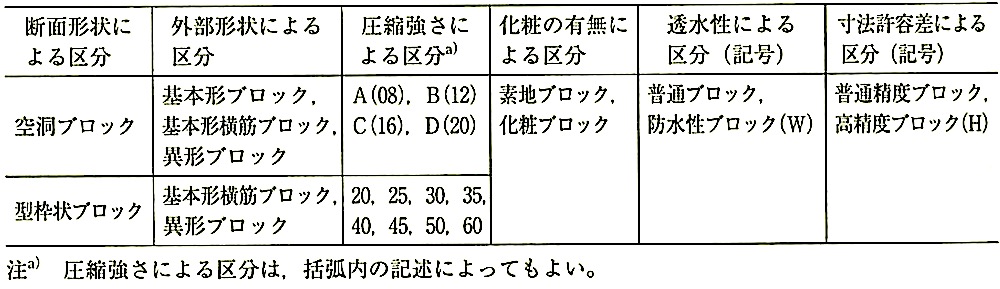

(イ) ブロックの種類を表8.2.1に示す。

表8.2.1 ブロックの種類(JIS A 5406 : 2017)

表8.2.2 ブロックの性能(JIS A 5406 : 2017)

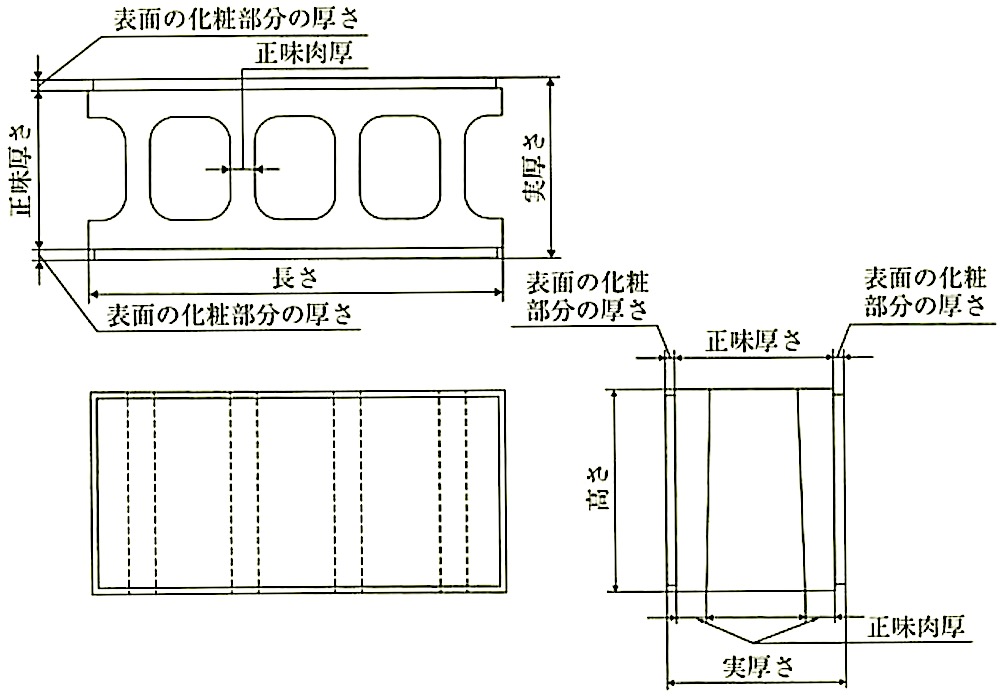

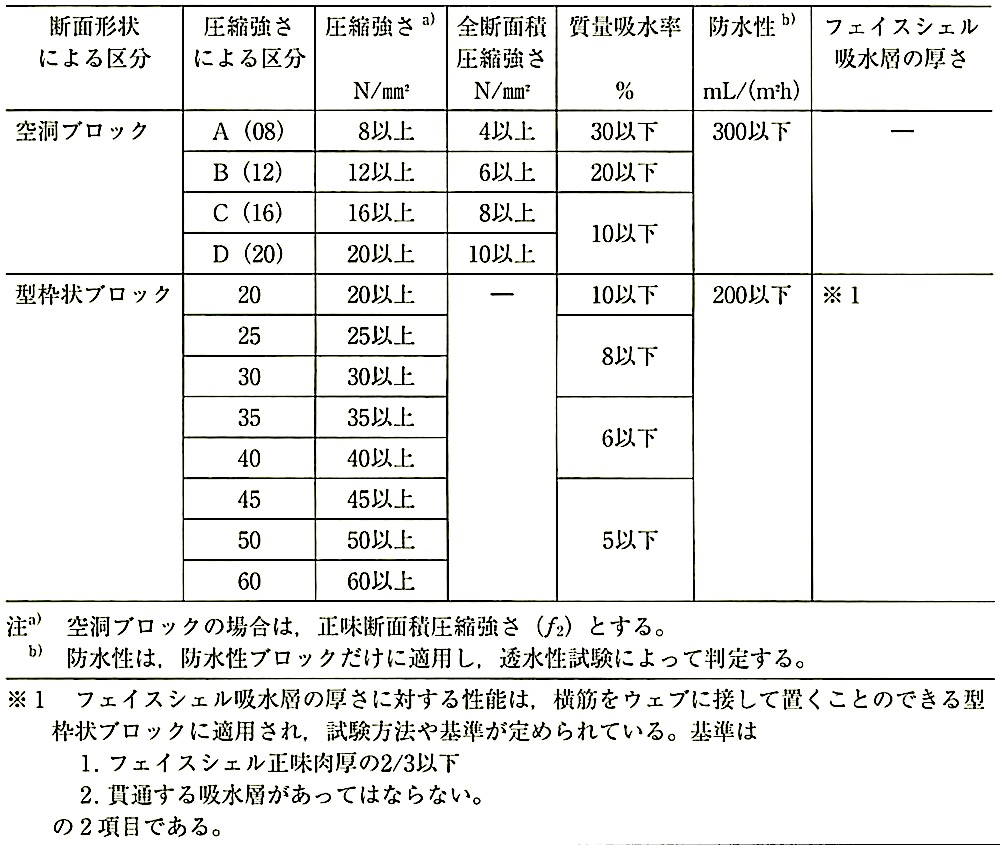

(エ) 基本形ブロックのモデュール呼び寸法及び標準目地幅を図8.2.3に、長さ、高さ、実厚さ、正味厚さの例を図8.2.4に示す。

なお、補強コンクリートブロック造では、空洞・基本形ブロックで10mm目地とし、長さ×高さのモデュール呼び寸法は400×200(mm)が一般的である。したがって、長さ×高さの実寸法は390×190(mm)となる。正味厚さは補強コンクリートブロック造の規模(階数)や部位(耐カ・非耐力壁等)によって最小厚さが定められているので規定の厚さ以上とする。100mm、120mm、150mm、190mmが一般的である。化粧ブロックを用いる場合の厚さとは、実厚さではなく、正味厚さを示すので注意が必要である。

図8.2.3 モデュール呼ぴ寸法及び標準目地幅(JIS A 5406 : 2017)

図8.2.4 長さ、高さ、実厚さ、正味厚さ及び正味肉厚の例(JIS A 5406 : 2017)

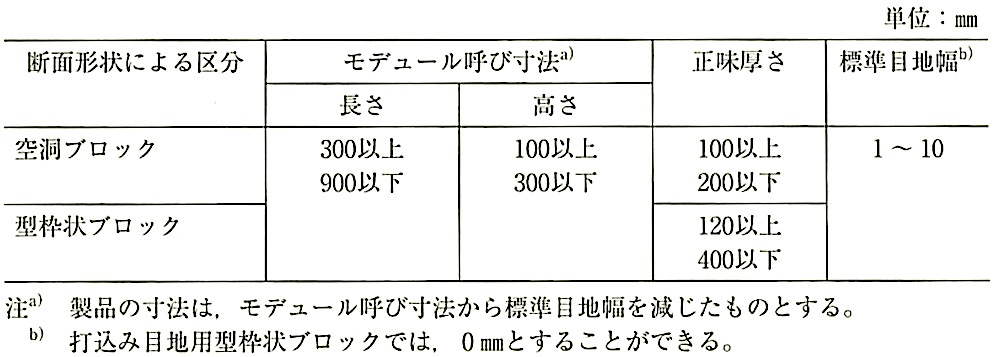

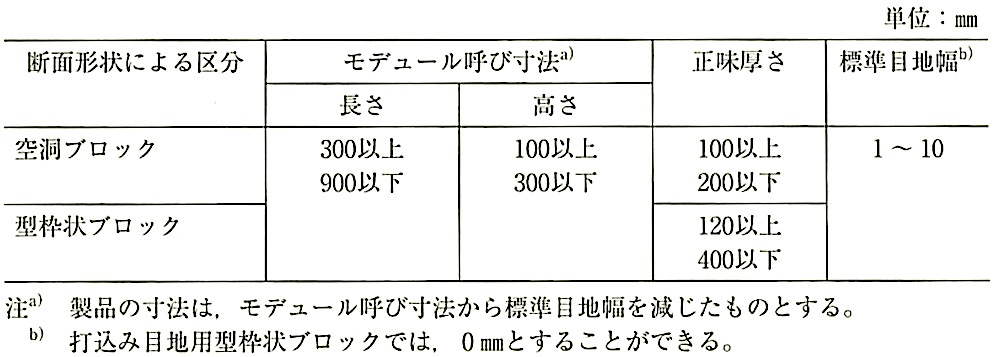

また、モデュール呼び寸法、正味厚さ及び標準目地幅を表8.2.3に示した。要求のある場合には、受渡し当事者間の協議によって表に示す範囲を超えてもよいこととなった。

表8.2.3 モデュール呼び寸法、正味厚さ及び標準目地幅(JIS A 5406 : 2017)

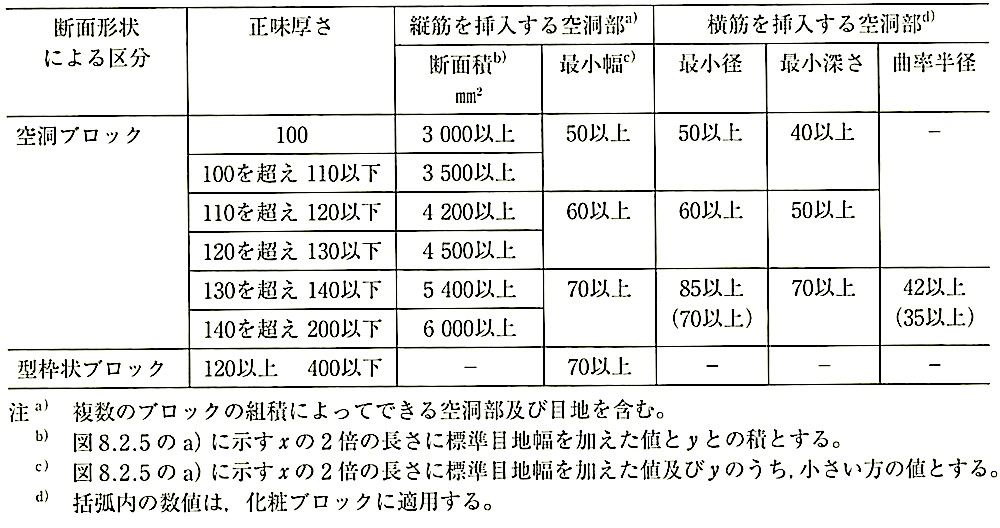

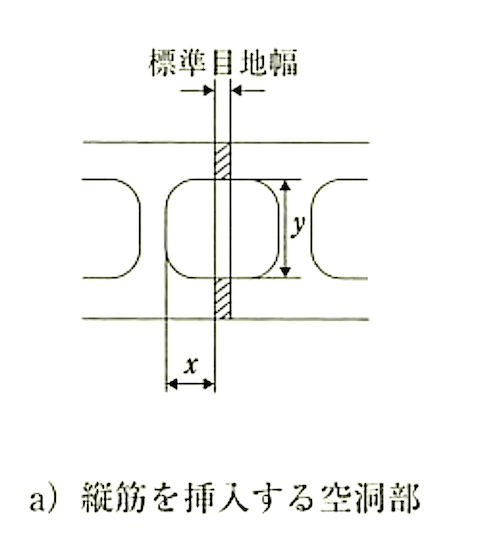

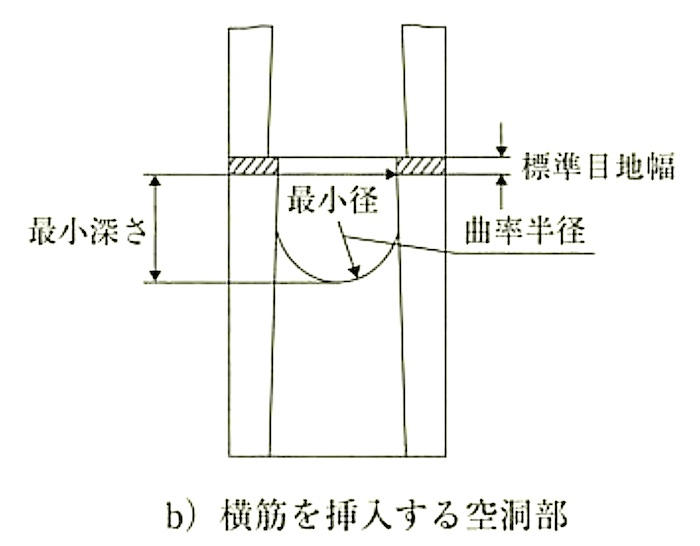

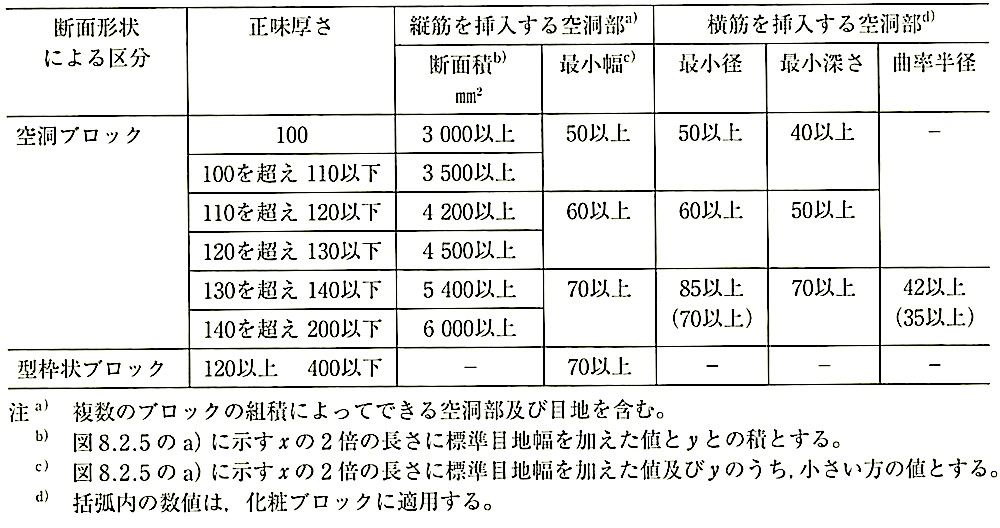

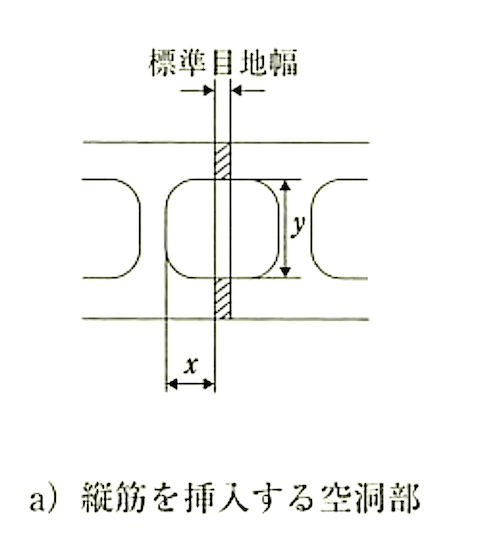

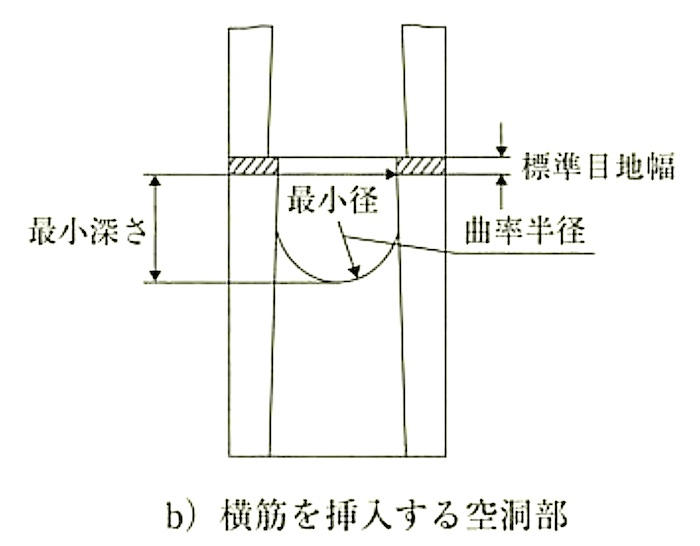

(2)充填用コンクリートの粗骨材の最大寸法は、鉄筋を挿入する空洞部最小径の1/5以下、かつ、砂利は20mm以下、砕石の場合は15mm以下としている。鉄筋を挿入する空洞部の寸法を表8.2.4及び図8.2.5に示す。例えば、空洞部の最小幅を70mmとした場合、70mm×1/5 =14mmとなり通常粗骨材最大寸法10mmの豆砂利を用いることになる。

表8.2.4 鉄筋を挿入する空洞部の寸法(JIS A 5406 : 2017)

図8.2.5 鉄筋を挿人する空洞部(JIS A 5406 : 2017)

(3) 鉄筋は5.2.1を参照する。ただし、鉄筋はSD295、SD345とする。また、曲戻し等の有害な加工を行ったものを用いてはならない。

(4) モルタル用材料は、「標仕」15.3.2を参照する。ただし、セメントは「標仕」6.3.1によるものを用いる。

(5) ブロックは、種類によって区分し、雨水を吸水しないように、又汚れの付着や欠けなどが発生しないように、適切な養生を行って保管する。

モルタルの調合は、特記によるとしている。従来は、目地幅が10mmでの組積が一般的であり、「標仕」表8.2.1で対応可能であった。この調合で通常の場合は、「JASS 7 メーソンリー工事」に解説されているとおり、18N/mm2以上の強度は担保されている。しかし、近年は薄目地(5mm程度)用のブロックが用いられる場合もあり、D(20)の ブロックがJIS規格に追加されたことなどから、薄目地等の場合は、特記により調合計画を作成し監督職員の承諾を受けることとなった。また、既調合モルタルの使用も増加している。(-社)日本建築学会「補強コンクリートブロック造設計基準」では、壁体の目地及び空洞部の充填に使用するモルタルの4週圧縮強度を18N/mm2以上としている。

「標仕」8.2.4による空洞部への充填用コンクリートの調合は、「標仕」表8.2.2の容積調合又は呼び強度 21、スランプ21cmのレディーミクストコンクリートとしている。通常、充填用コンクリートには、空洞部の大きさを考慮して豆砂利コンクリートが用いられる。

「標仕」表8.2.2に示すコンクリートのスランプは、「標仕」表6.2.2に示すスランプの値より大きいので、目視による分離の有無を必ず確認する。

充填部以外のまぐさ、がりょう、立上り基礎、スラプ等に使用するコンクリートは「標仕」6章[コンクリート工事]によるとしている。

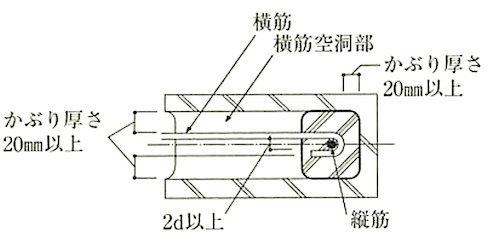

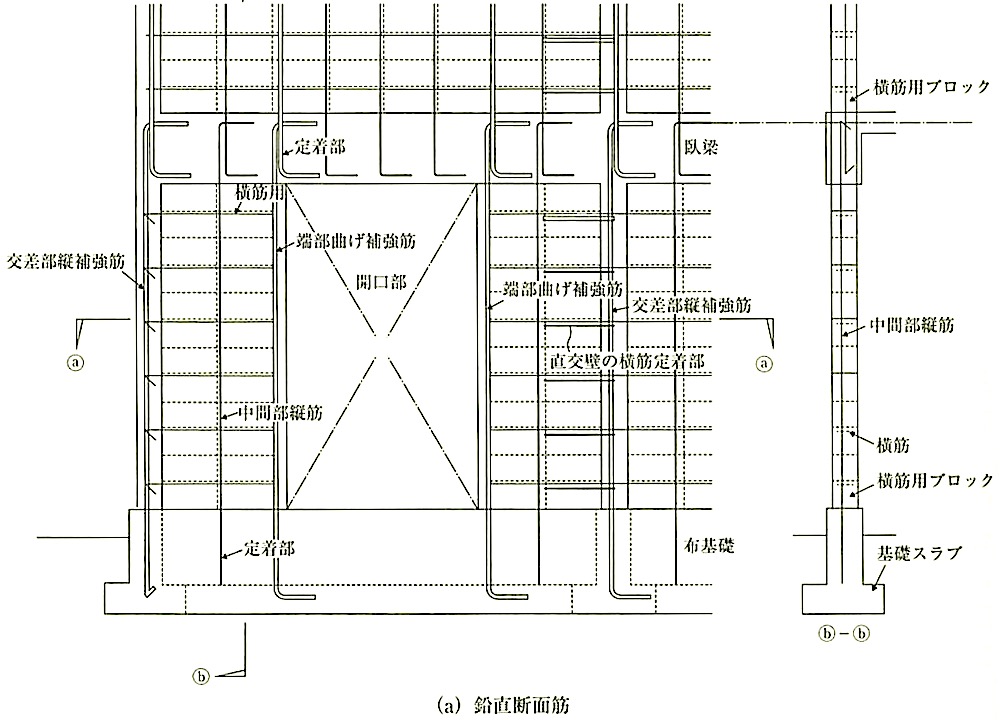

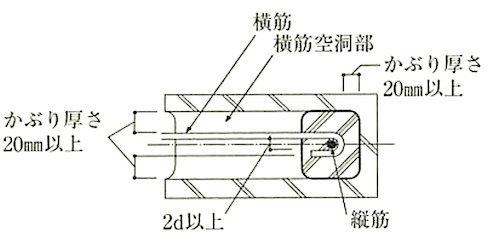

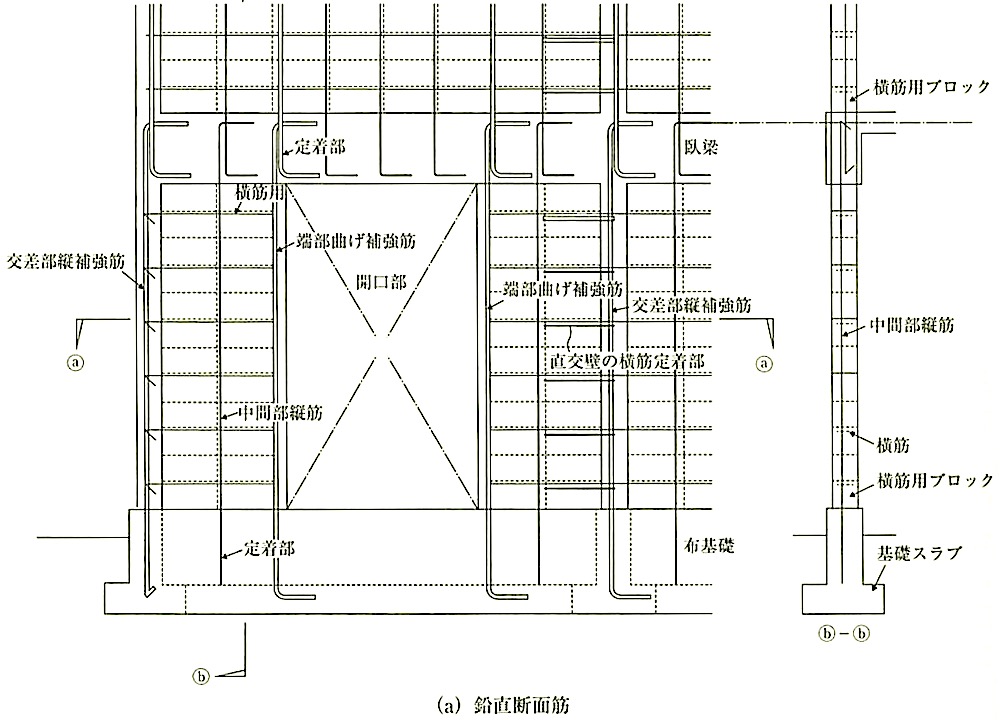

(ア) 縦横筋のかぶり厚さは、鉄筋を覆うコンクリートやモルタルの厚さの最小値をいい、空洞ブロックのフェイスシェルの厚さは含まない。「標仕」の最小値20mmは、図8.2.6による。

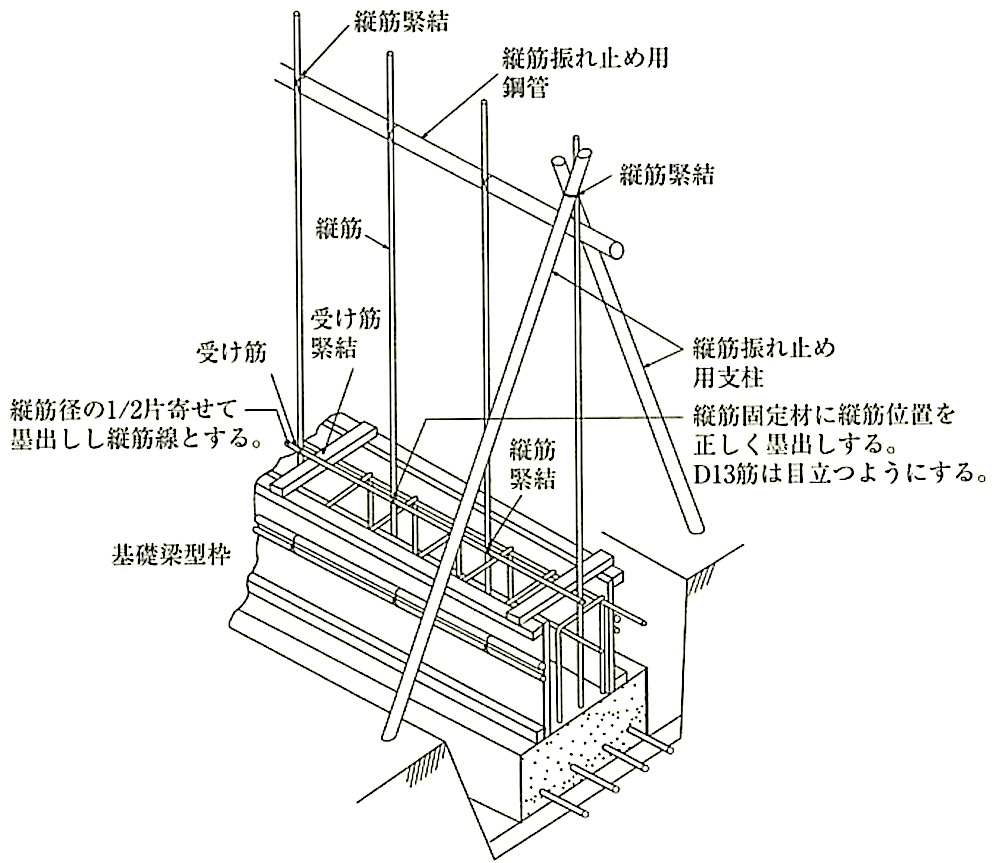

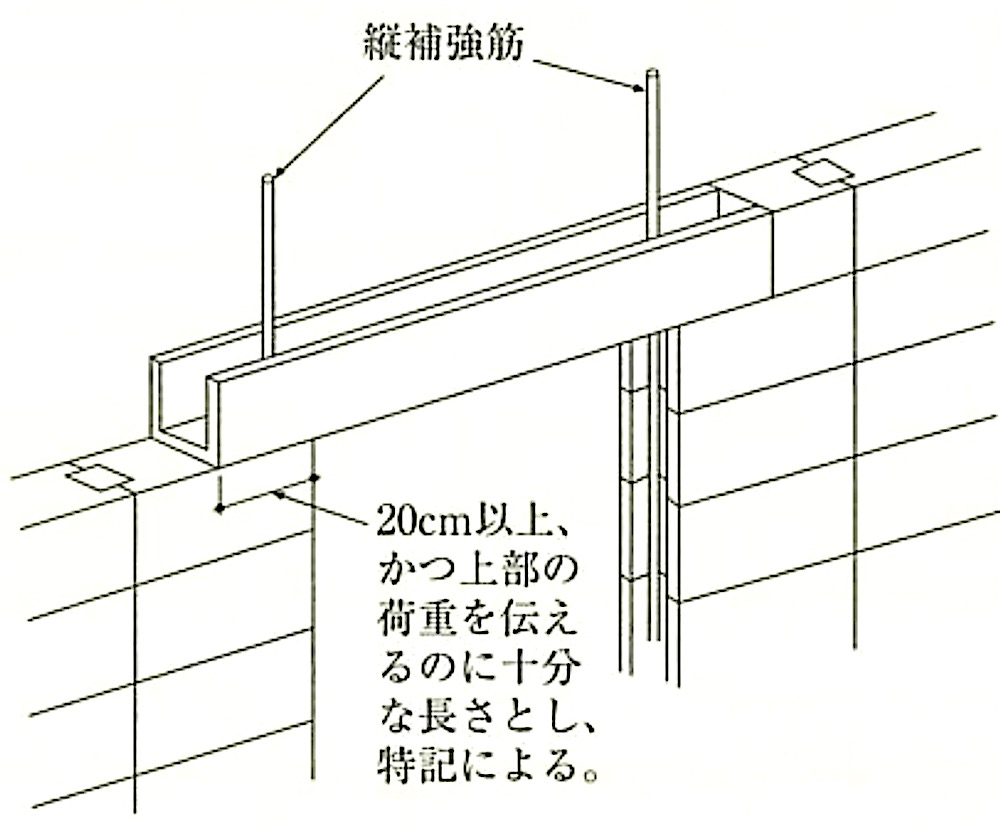

縦筋は、基礎コンクリート打込み時に移動しないように、縦筋中間部への振れ止め用の足場等の設置や頂上部のフックの位置を正確な位置に固定する(図8.2.7参照)。

縦筋が、施工中に揺れを生じると、モルタルとの付着力低下や目地切れを誘発するおそれがあるので、必ず振れ止めで固定する。

図8.2.6 かぶり厚さ

図8.2.7 基礎梁配筋工事における補強ブロック造耐力壁縦筋固定方法の例

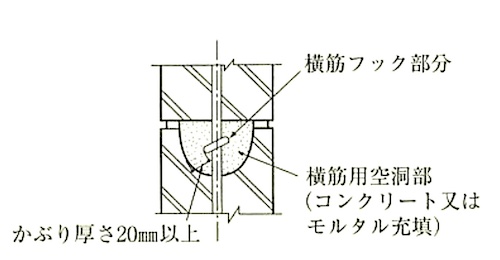

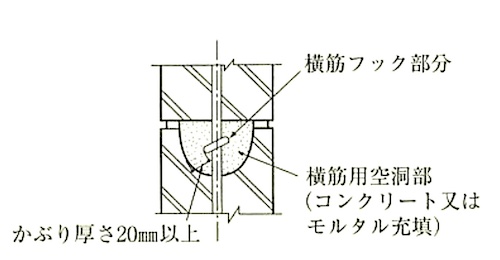

(イ) 横筋は、図8.2.6及び図8.2.8に示すように壁端部縦筋に180゜フックとし、かぎ掛けとする。直交壁がある場合は、直交壁に定着させるか、直交壁の横筋に重ね継手とする。

横筋の重ね継手長さは45d、定着長さは40dとし、かぶり厚さ確保のために、できるだけ縦に重ねる。

また、横筋と縦筋の交差部の要所を径0.8mm以上の鉄線で結束する。

図8.2.8 補強ブロック造耐力壁の配筋例(壁式構造配筋指針より)

(2) 各部の配筋

(ア) 壁の配筋(交差部、端部の補強筋を含む。)は特記によるとしている。最近では、交差部及び端部に型枠を用いることはほとんどなく、異形ブロックを加工して構成する場合や、型枠状ブロックを加工して構成する場合が多い。

(-社)日本建築学会「壁式構造配筋指針・同解説」、同「壁式構造関係設計規準集・同解説(メーソンリー編)」、「JASS7」等、を参考にするとよい。

(イ) まぐさは出入口又は窓等の開口部の上部に設ける水平部材で、まぐさの上部の荷重を受け持つため、鉄筋コンクリート造とし、配筋は特記による。プレキャストコンクリート製等の既製まぐさを用いる場合は配筋、曲げ強度、寸法等を考慮する。

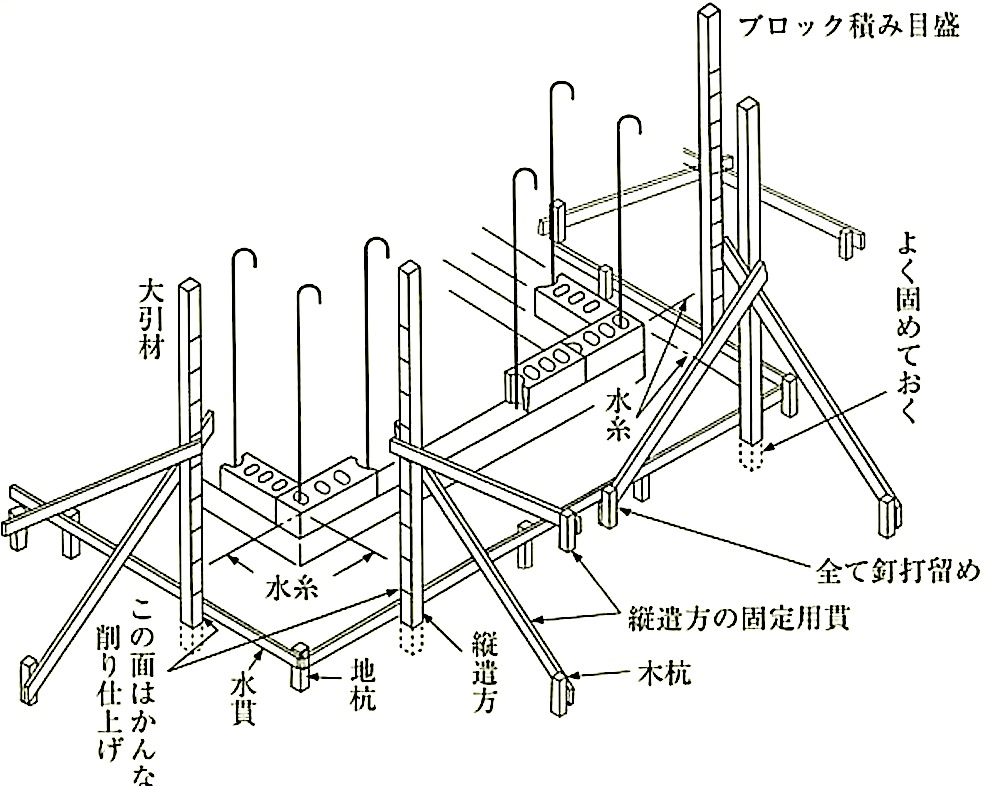

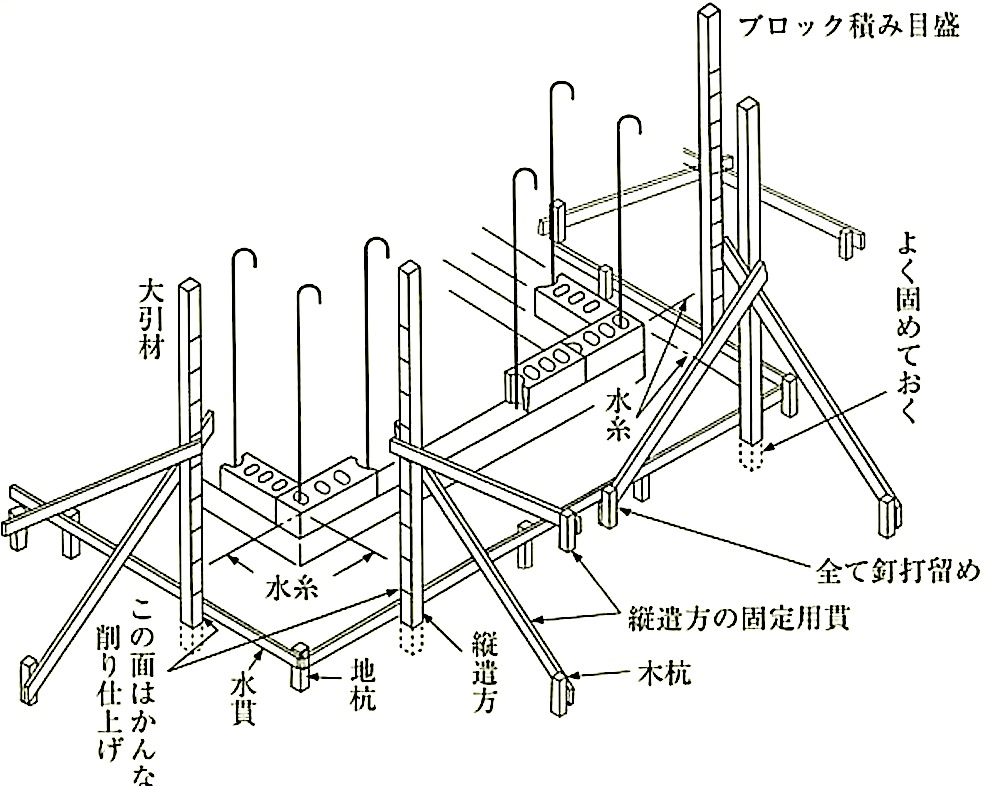

縦遣方は、ブロックが所定の位置に正しく組積できるように図8.2.9のように他の作業中に移動しないように独立したものとする。縦遣方が正確に設置されないとコンクリートブロック造の性能に大きく悪影響を及ぼすだけでなく、他工事にも影響を及ぼすので、監督職員は位置や固定状況等について確認を行う。

図8.2.9 縦遣方の建方の例(比較的大工事の場合)

ブロック積みは、「標仕」8.2.7によるほか、次の点に注意する。

(ア) 根付け部分のコンクリートが過度に乾燥している場合や防水性ブロック以外で吸水率の高いブロックを使用する場合は、モルタルの水分が吸収されてドライアウトし、硬化に悪影響を及ぼすので、水湿しを行う。ただし、吸水率の低いブロックを水湿しすると、余剰水が界面部のモルタルの水セメント比を高くし、強度低下となる場合もあり、このような場合は水湿しを行わない。

(イ) 縦遣方を基準として水糸を張り、水糸にならって隅角部より各段ごとに順次水平に積み回る。

(ウ) テーパーにより上下でシェル厚が異なるブロックは、シェル厚の厚い方を上にして構む。

(エ) 目地モルタルは、構造耐力上・防水上支障が生じないように、ブロック接合面全面(フェイスシェル及びウェプ部分)に設ける。

(オ) 所定のかぶり厚さが確保でき、縦筋位置が固定できる箇所や開口部・端部等のフック部分等の縦筋と横筋の交差部の要所は、結束線で緊結する。ただし、縦筋が固定され、移動のおそれがない場合は、結束線による緊結を省略できる。

(カ) 積終わりには降雨時に水がたまらないよう養生する。

(キ) がりょうは、ブロック壁の頂部を固定する役目がある。がりょうに打ち込むコンクリートがブロック壁空洞部に落下しないようにがりょうのすぐ下のブロックには基本形横筋ブロックを使用する。また、がりょう部の型枠とブロックとの取合い部は目地棒等を用い、水漏れがないようにする。

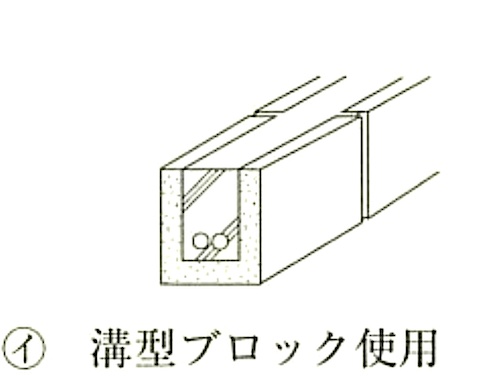

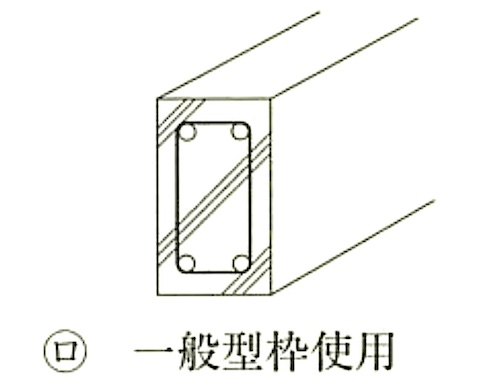

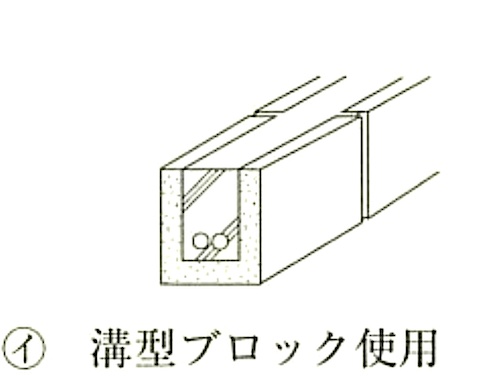

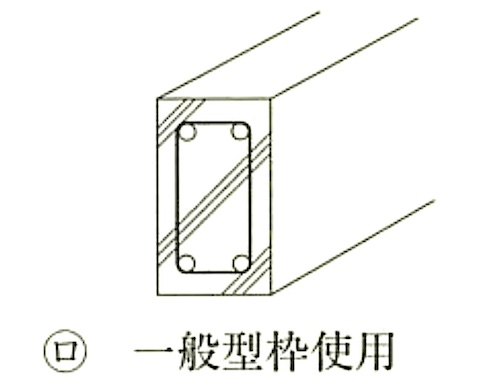

(ク) まぐさは、開口幅が比較的大きい場合は図8.2.10及び図8.2.11に示すように配筋してコンクリートを打ち込んだRC造とする。型枠には合板のほか、溝型ブロック、型枠状ブロック等も用いることができる。

図8.2.10 現場打ちコンクリートによるまぐさ

図8.2.11 既製まぐさ用部材使用例

(ケ) 目地モルタルの硬化以前に目地ごてで目地ずりをするとともに、化粧積み面の汚れをブラス等で清掃する。目地ずりは目地モルタルの表面強度を高め、ブロックと目地モルタルとの接着性を良くするので、耐力上、防水上重要な作業である。

(コ) 化粧目地仕上げは、目地モルタルがある程度硬化後に行い、そのちり(ブロック表面の面と目地仕上げ面の差)が目視で違和感がない状態に仕上げる。

(1) ブロックの吸水率が大きい場合や、夏期で高温乾燥状態の場合は、充填モルタルやコンクリートの水分がブロックに吸収されドライアウトとなりやすいので、充填する空洞部に適度の水湿しを行う。

(2) 逐次充填工法では、縦目地空洞部へのモルタル又はコンクリートの充填は、目地モルタルが安定した後、ブロック2段以下ごとに丸棒等を用いて、鉄筋の移動がないように注意しながら丁寧に突き固める。1日の作業終了時は、ブロックの上端から5cm程度下がり位置で止める。

(3) 充填材料としてのモルタル又はコンクリートの混練量、配合や骨材の最大寸法は、一度に充填する量、空洞部の寸法等を考慮して決める。

(4) 空洞部の寸法が小さいので打込み高さが高いと充填が不完全になりがちである。

打継ぎ位置はブロック上端から5cm程度下がった位置とする。これは防水上の目的と充填モルタル又はコンクリートの打継ぎ面が水平目地と一致してせん断強度を低下させないように配慮したことによる。

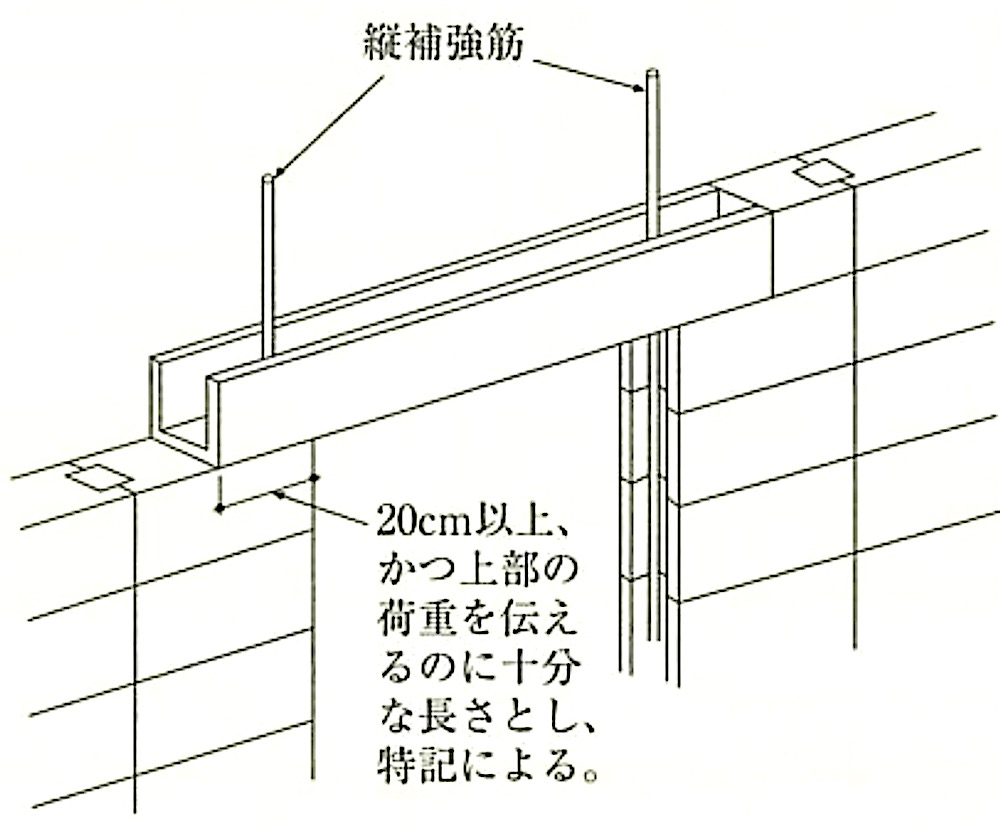

(5) 耐力壁のまぐさを受ける壁面部分ではブロックの幅20cm以上の部分の空洞部は、全て最下部からまぐさの下端までモルタル又はコンクリートを充填する。

ボルト、とい受金物、配管の支持金物等の挿入された空洞部にはモルタル又はコンクリートを密実に充填する。金物の埋込み深さ及び定郊方法は、取り付けられるものの質紐を考慮して決める。取付位置は原則として目地位置とするが、これにより難い場合は監督職員と協議して決める。

構造躯体であるブロック壁内に上下水道・ガス等の配管を行うと、配管のメンテナンス時に壁を傷つけることになり、建物の耐久性や構造耐力上支障が生じることもあるため、これらの配管をブロック壁内に埋め込んではならない。ただし、電気配管はメンテナンスが不要であり径も細いため、ブロック壁内に埋め込んでもよい。

電気配管を埋め込む場合は、ブロック空洞部を利用し、横筋等の配筋のかぶり厚さに支障がないように空洞部の片側に寄せて配管するほか、管の出口にモルタル又はコンクリートを充填し固定する。

「標仕」によるほか、目地モルタル及び充填したモルタル又はコンクリートが十分硬化するまで、有害な振動、衝撃、荷重等を与えないようにする。また、直射日光、降雨、凍結等を防止するための上屋やシート掛け等の養生を行う。

(ア) 夏期は直射日光等による水分の蒸発を防ぎ、一定の湿潤状態を保つため、モルタル又はコンクリート充填後、組積終了後等はビニルシート等で壁体、打込み部分を覆う。

(イ) 寒冷期は強風による乾燥や低温による初期凍害を防ぐために、上屋・シート等で躯体を覆い保温の処置をして養生する。

(ウ) 出隅部や突出部の欠けやすい部分や、踏付け面等のブロックに破損や若しい汚染のおそれのある部分は板等で養生する。

(エ) 降雨による空洞部への雨水の浸透、目地モルタルの流出等を防止するために上屋、シート等で養生する。

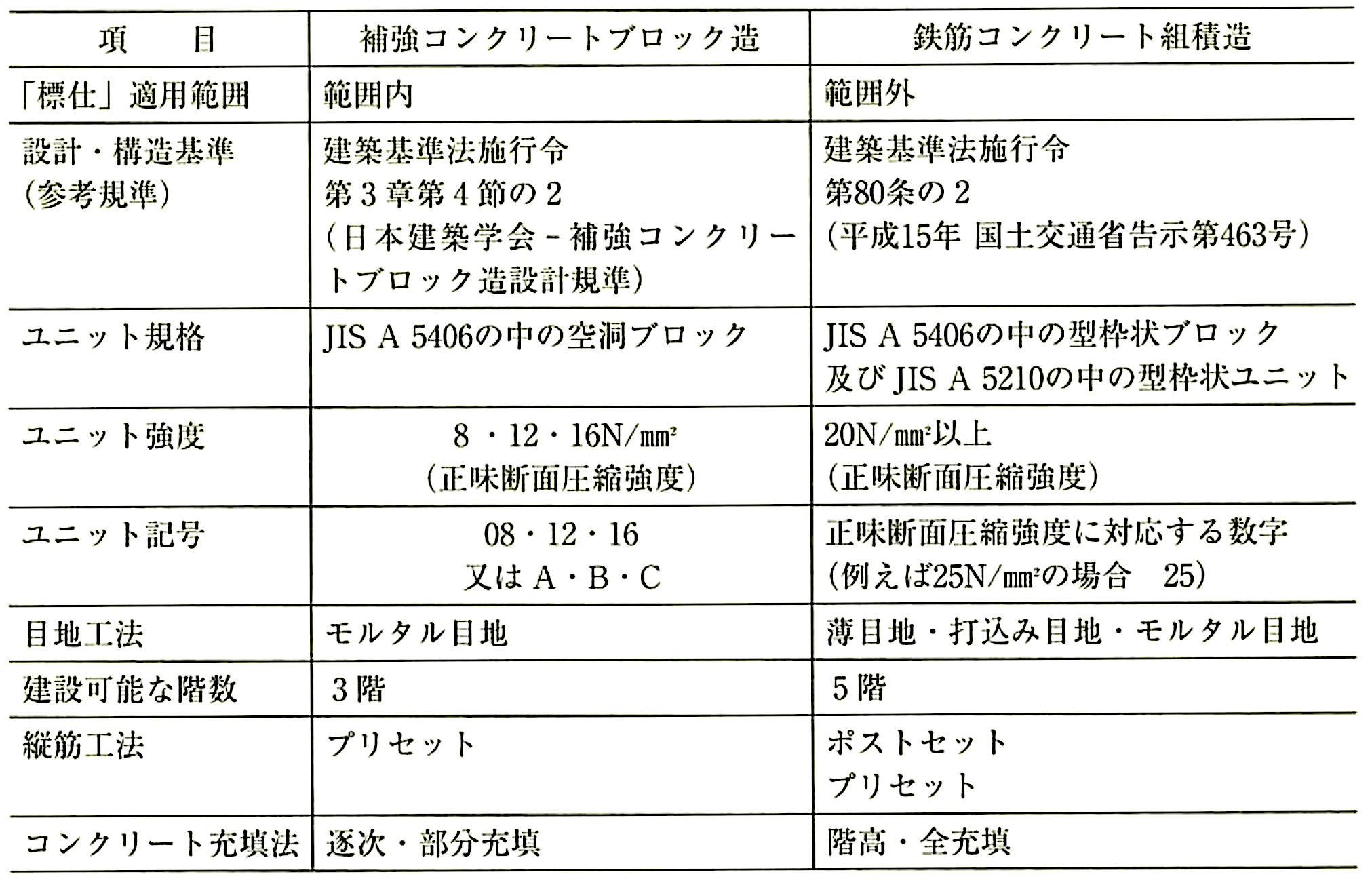

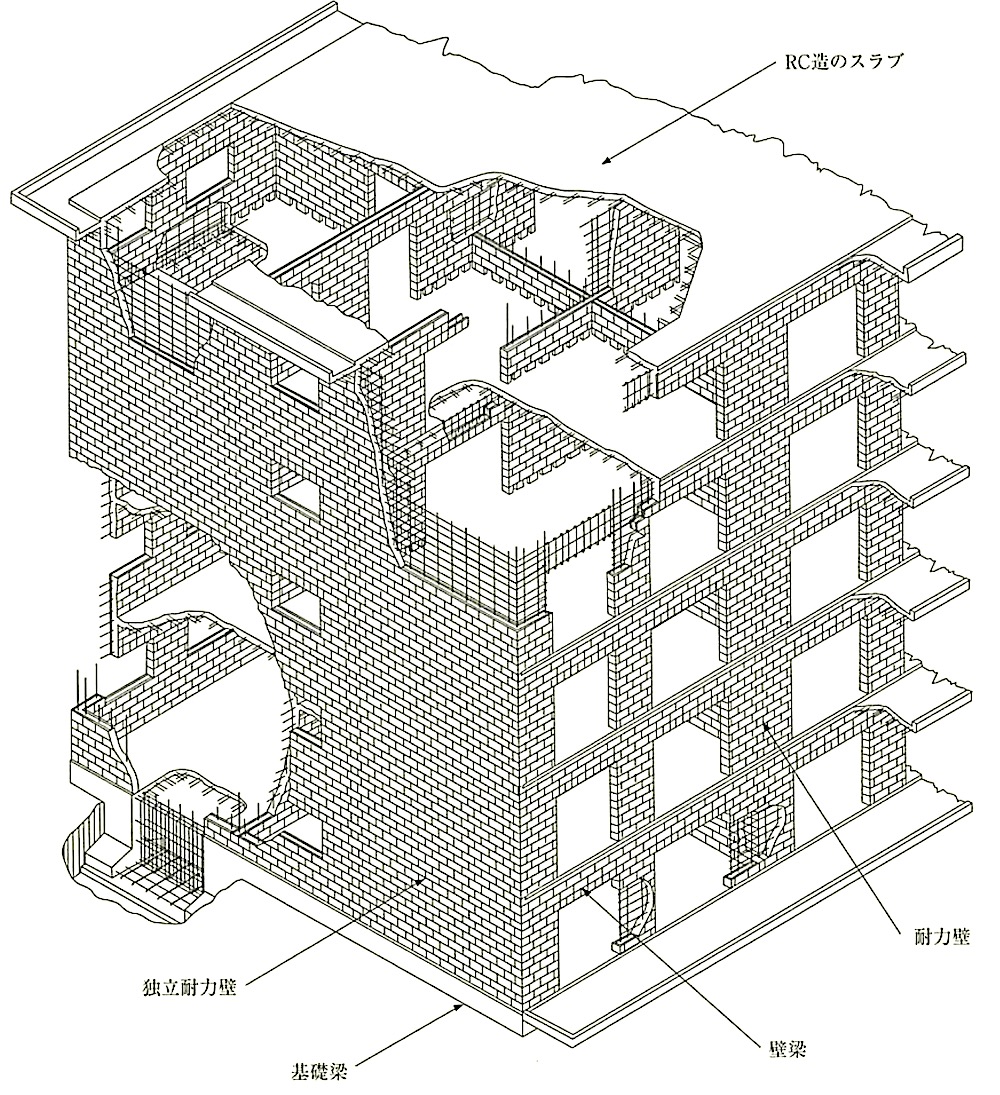

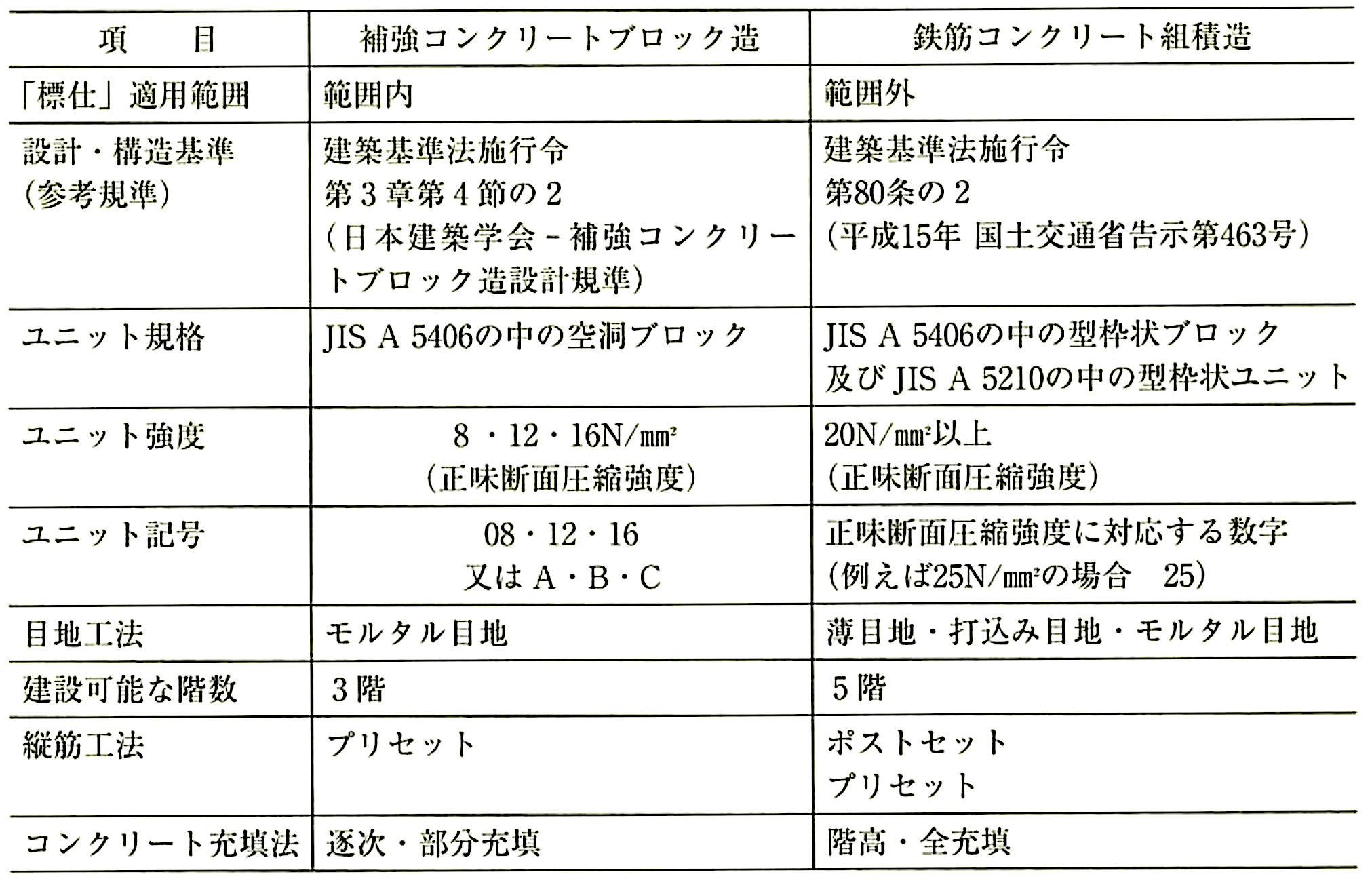

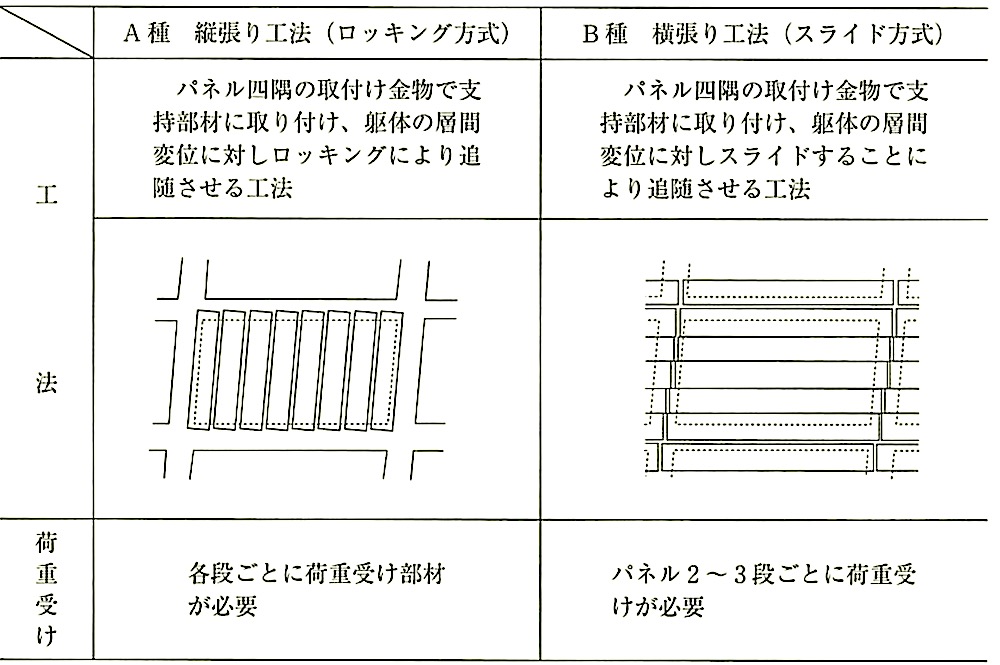

「標仕」に示された補強コンクリートブロック造のほかに、図8.2.12に示す「鉄筋コンクリート組積造」がある。これは建築基準法施行令第80条の2に基づく平成 15年国土交通省告示第463号による工法の名称である。従前は、JIS A 5406に規定する「型枠状ブロック」を用い、空洞部分にグラウト材(コンクリート又はモルタル)を全充填する工法として「型枠コンクリートブロック造」の名称が普及し、設計・構造規準も(-社)日本建築学会「壁式構造関係設計基準集・同解説(メーソンリー編)」 2006年版に示されていた。しかし、材料としてJIS A 5406だけでなくJIS A 5210(建築用セラミックメーソンリーユニット)も使用可能であり、より自由度が高く合理的な工法として「鉄筋コンクリート組構造」に集約されてきており、(-社)日本建築学会より告示に準拠した「鉄筋コンクリート組積造(RM造)建物の構造設計・計算規準(案)・同解説」が2021年3月に出版された。また、施工方法としても「JASS 7」では2009年版から「鉄筋コンクリート組積造」のみとなっている。表8.2.5に補強コンクリートブロック造と鉄筋コンクリート組積造の比較を示す。

図8.2.12 鉄筋コンクリート組積造(RM造)の例

表8.2.5 補強コンクリートブロック造と鉄筋コンクリート組積造の比較

姿図.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)