4節 ALCパネル

8.4.1一般事項

なお、ALCパネルは、多孔質のため軽量であり、耐火性に優れている反面、吸水率が大きい(30~40%)等の性質があるので、外壁等に用いる場合は、仕上材の選定、結露・凍害対策等について注意する必要がある。

(2)ALCパネルの施工に関して、「エーエルシーパネル施工技能士」の資格制度が設けられている。

・工法:建築物の施工の方法

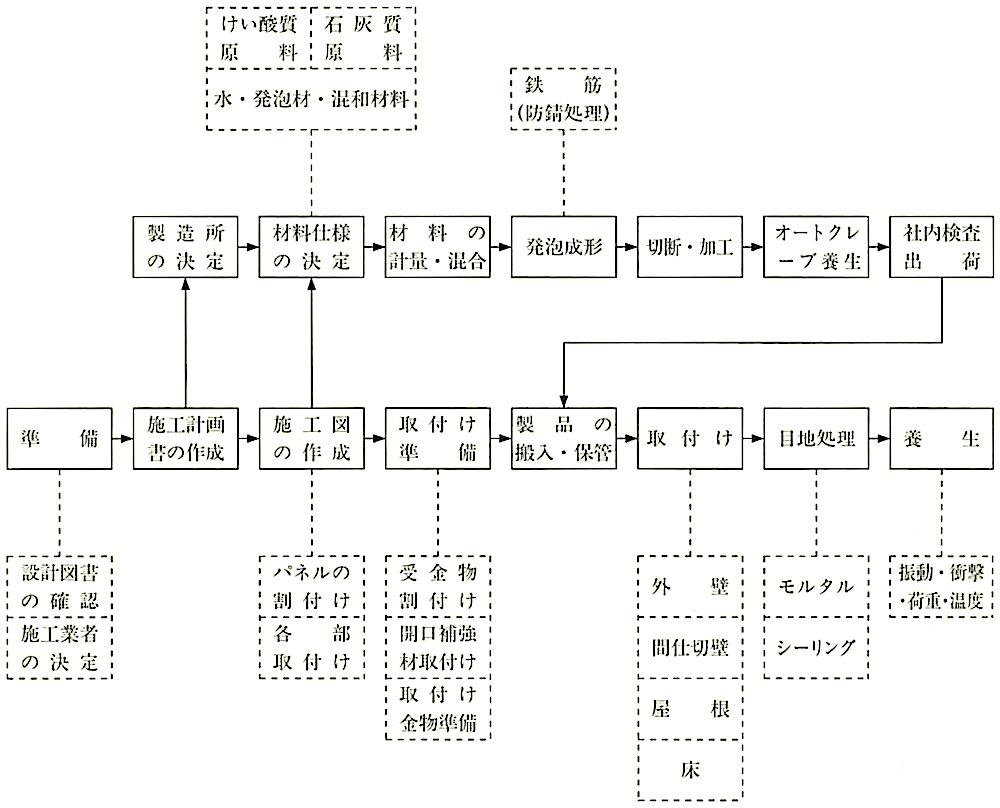

(4)作業の流れを図8.4.1に示す。

図8.4.1 ALCパネル工事の作業の流れ

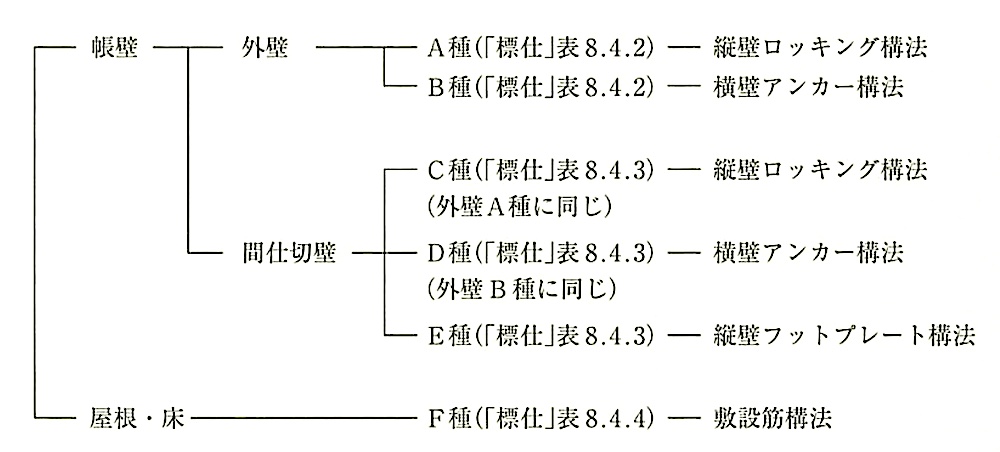

(ア) ALC協会では、平成25年に、(独)建築研究所監修「ALCパネル構造設計指針・同解説」を改定し、ALCパネル及びALCパネルを用いた帳壁等の構造設計の技術指針としている。

図8.4.2「標仕」における取付け構法の種別と構法の名称

(6)施工計画書及び施工図

また、赤文字を考慮しながら品質計画を検討する。

⑪ 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等

なお、「標仕」8.4.3(5)に定められている限度より狭い幅のパネルが入らないようにする。

パネルの取付け工法、建具枠等の取付け工法、パネルと他の材料との取合いや納まり等の詳細を表す(8.4.3~8.4.5参照)。

8.4.2 材 料

(ア) ALCとは、Autoclaved Lightweight Aerated Concreteの略である。

(イ) ALCパネルは、JIS A 5416(軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル))に適合するものを使用する(平成12年建設省告示第1446号)。

(ウ) JIS A 5416の抜粋を次に示す。

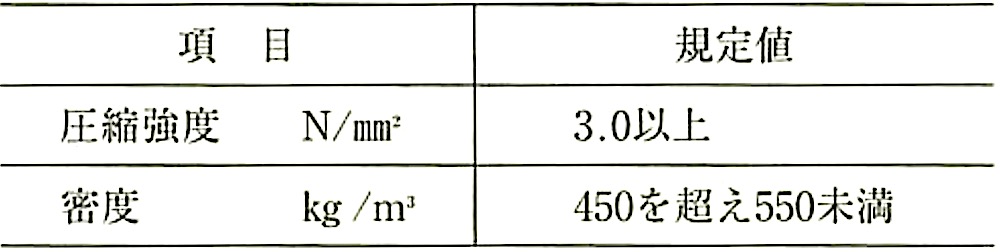

5.品 質

5.1 ALCの品質

5.1.1 圧縮強度及び密度

ALCの圧縮強度及び密度は、9.2に規定する試験を行ったとき、表3の規定に適合しなければならない。

表3 – 圧縮強度及び密度

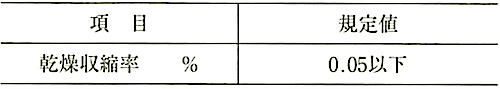

5.1.2 乾繰収縮率

5.1.2 乾繰収縮率

ALCの乾燥収縮率は、9.3に規定する試験を行ったとき、表4の規定に適合しなければならない。

表4ー乾燥収縮率

6 寸法及び許容差

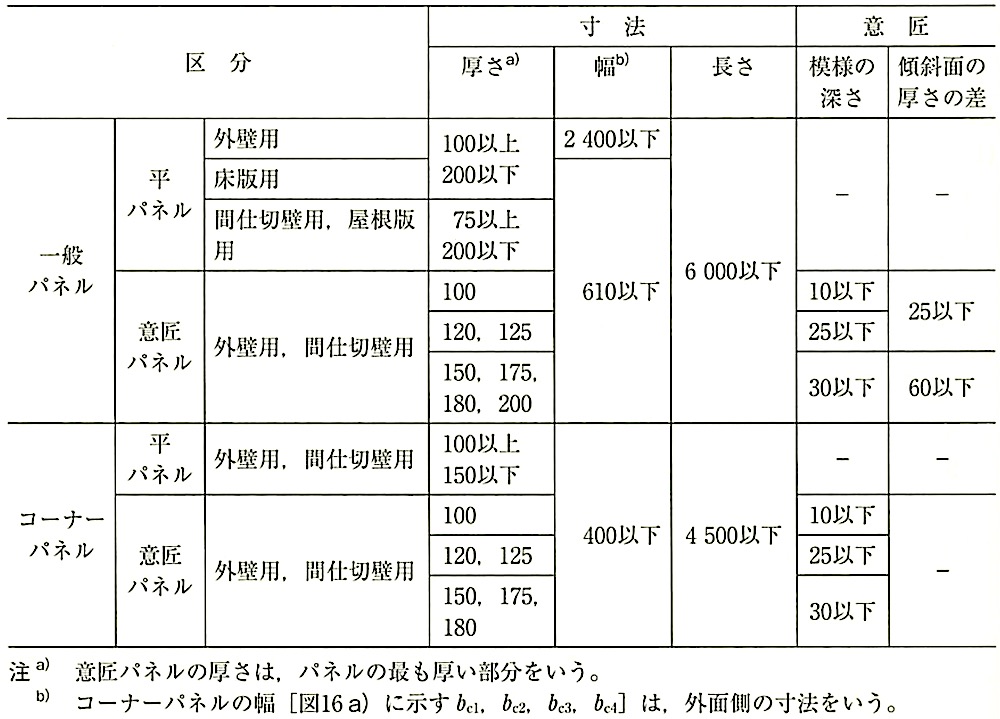

6.1 厚形パネルの寸法

厚形パネルの呼び寸法は、表10による。

表10-厚形パネルの呼び寸法(単位 mm)

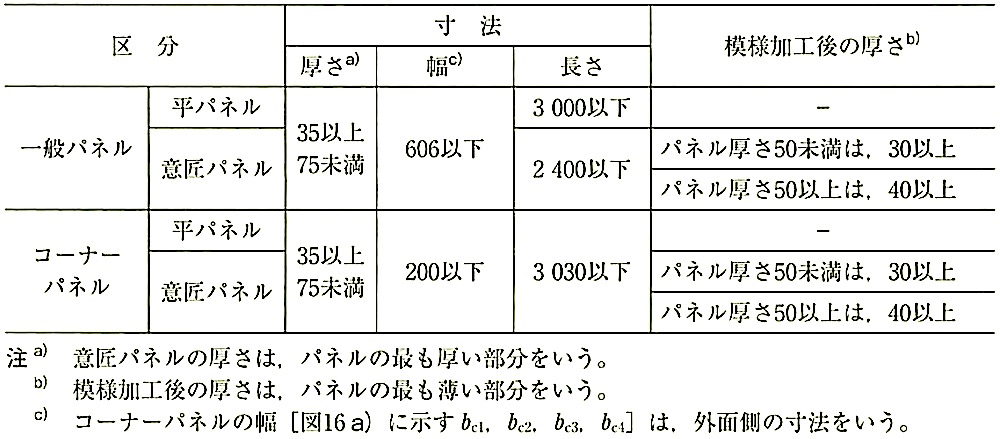

6.2 薄形パネルの寸法

薄形パネルの呼び寸法は、表11による。

なお、附属書Aに、代表的な薄形パネルを示す。

表11-薄形パネルの呼び寸法(単位 mm)

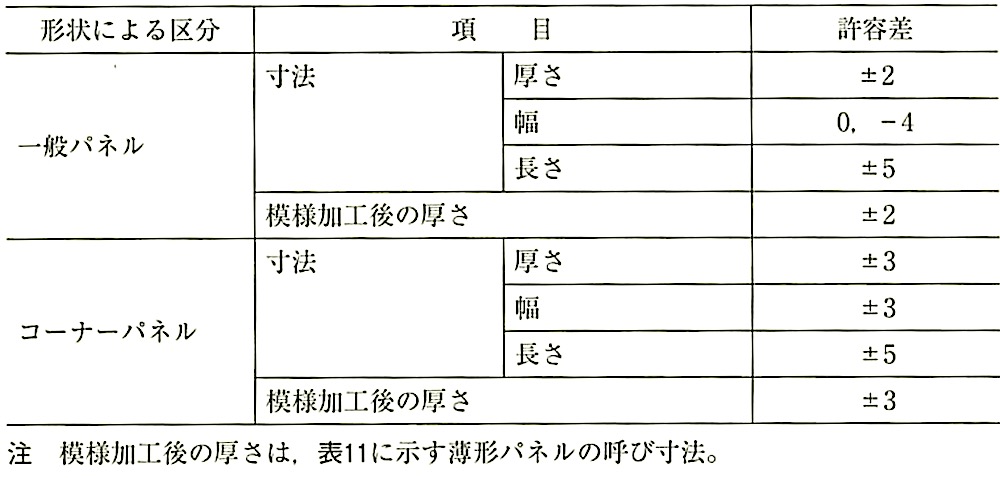

6.3 ALCパネルの寸法許容差

ALCパネルの呼び寸法に対する寸法許容差は、9.8に規定する試験を行ったとき、表12の規定に適合しなければならない。

表12-ALCパネルの許容寸法差(単位 mm)

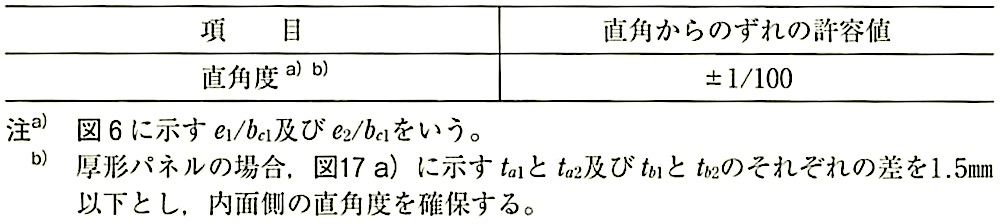

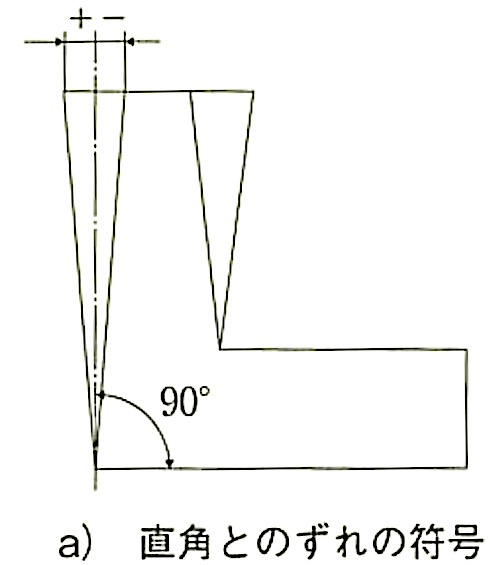

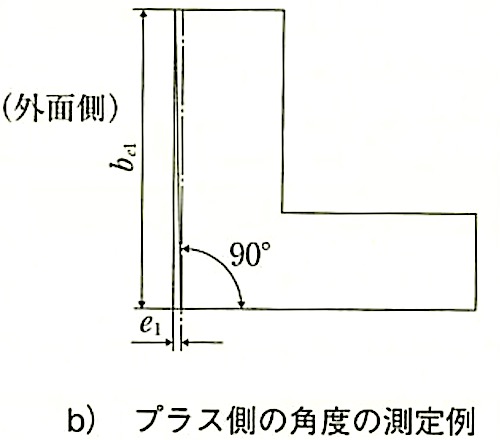

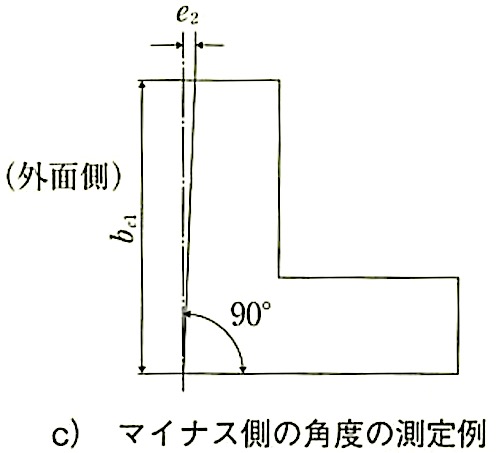

6.4 コーナーパネルの直角度

コーナーパネルの直角度は、9.8に規定する試験を行ったとき、表13の規定に適合しなければならない。

なお、直角からのずれの符号は、図6による。

表13ーコーナーパネルの直角度の許容値

図6-コーナーパネルの直角度

JIS A 5416:2016

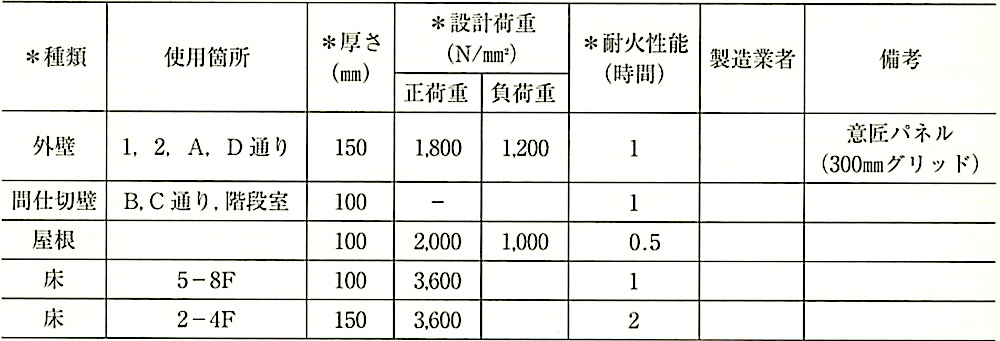

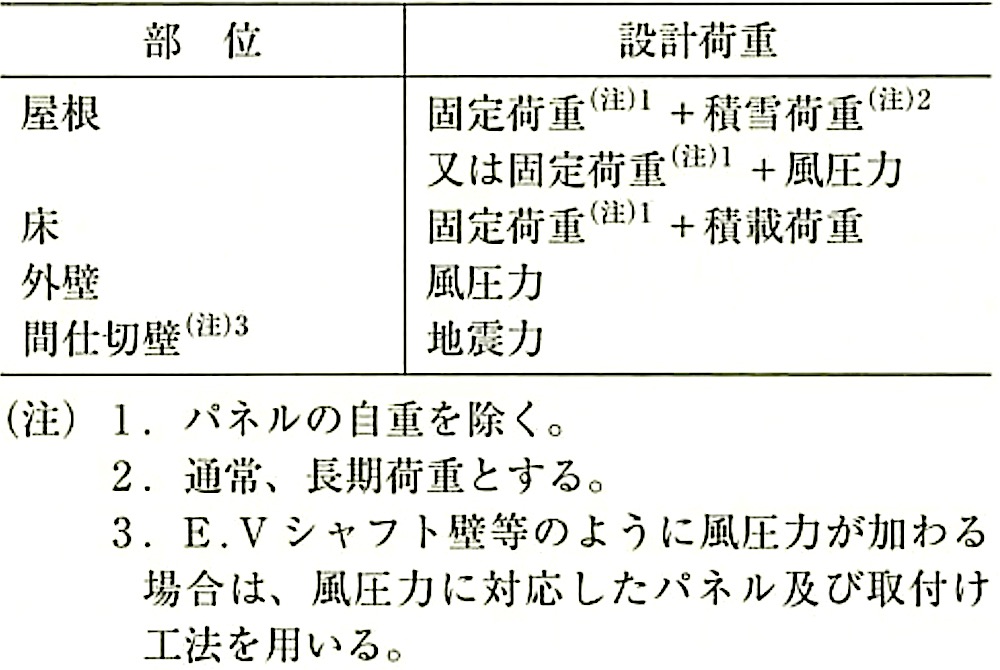

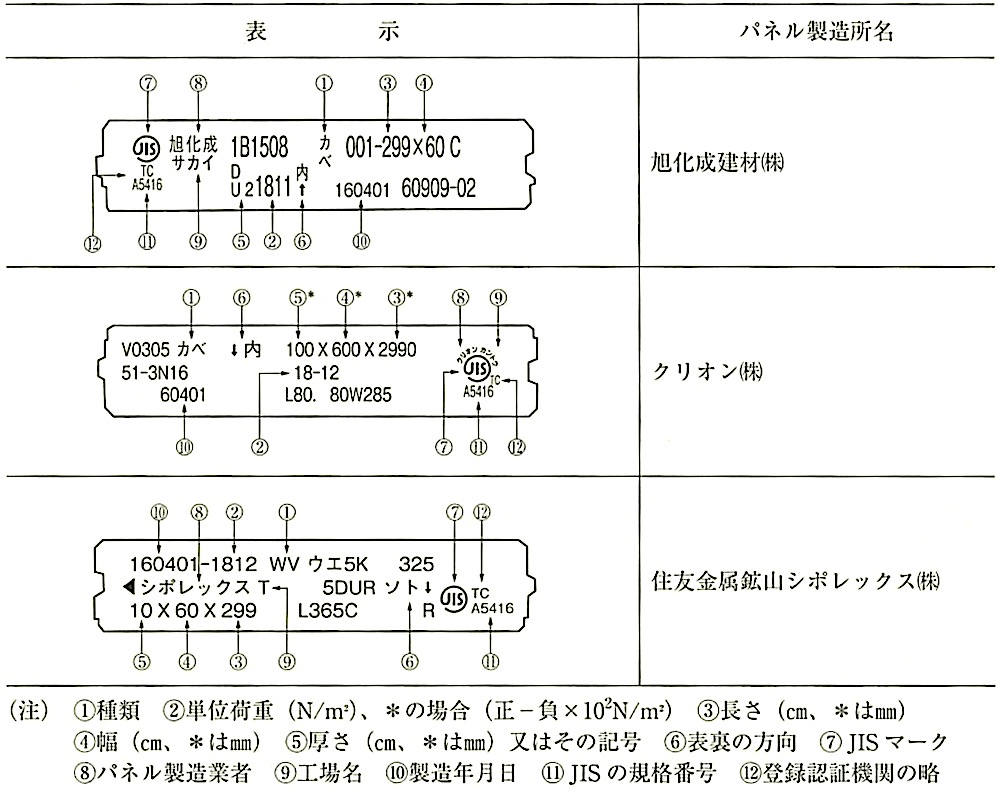

(エ)「標仕」では、パネル材料はJIS A 5416の厚形パネルとし、特記事項を「区分、単位荷重、厚さ、幅、長さ、耐火性能等」と規定している。特記事項の記載例として、「JASS 21 ALCパネル工事」のパネルの特記仕様を下表に示す。

(*種類、寸法(*厚さ)、製造業者)(4.1)の記載例

なお、単位荷重とは、パネルに加わる外力を単位面積当たりの値で表したものである。

詳細については、パネル製造所に確認するか又は「ALCパネル防耐火構造(告示仕様)設計施工標準(ALC協会)」等を参照するとよい。

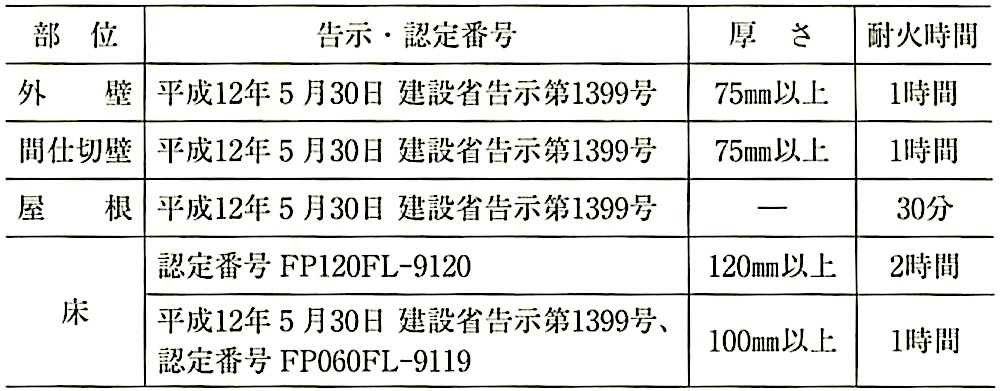

(オ) ALCの種類は、パネル短辺小口に表示されている。パネル製造所各社の表示例を表8.4.4に示す。屋根、床及び外壁については、表裏の方向があり、正しい方向に建て込む。

(ア)金物は、「標仕」8.4.2(2)による。

下地鋼材及び開口補強鋼材の表面処理は「標仕」8.4.2(3)(イ)で表18.3.1[鉄鋼面の錆止め塗料の種別]のA種又はB種の錆止め塗料2度塗りとする。

(ア) モルタルは、密実に充填する必要があるので、作業性の良好なものを用いる。ALCが乾燥していると、モルタルの水分がALCに吸収され、充填欠陥が生じゃすい。メチルセルロース等の保水剤を混和剤として用いると、この欠陥の防止に効果がある。施工条件にもよるが、混和剤を使用したほうがよい。

なお、パネルを補修する際、補修用モルタルとALCとの付着性を確保するために補修下地を補修用シーラーで処理することが必要である。この場合、用いるシーラーもパネル製造所指定のものとする。

シーリング材は、「標仕」9章7節により、特記がなければ、「標仕」表9.7.1による。

なお、平成28年版「標仕」に記載されていたJIS R 3311(セラミックファイバーブランケット)の1号は、発がん性物質を含有するために平成31年版で削除された。また、JIS A 9504(人造鉱物繊維保温材)のロックウール保温板1号についても施工しにくく、一般的に使用されていないことから削除されている。

8.4.3 外壁パネル構法

(1)ALC外壁パネル工事においては、正負の風圧力及び地震時の層間変形に対応できるパネル仕様(厚さ、長さ、配筋等)と取付け構法を採用する必要がある。各構法の風圧力に対する取扱いの概要を表8.4.5に示す。すなわち、風圧力の小さい場合には標準的な構法で対応できるが、風圧力の大きな場合には、検討が必要になる。

詳細については、パネル製造所に確認するか又は「ALCパネル取付け構法標準・同解説(ALC協会)」等を参照するとよい。

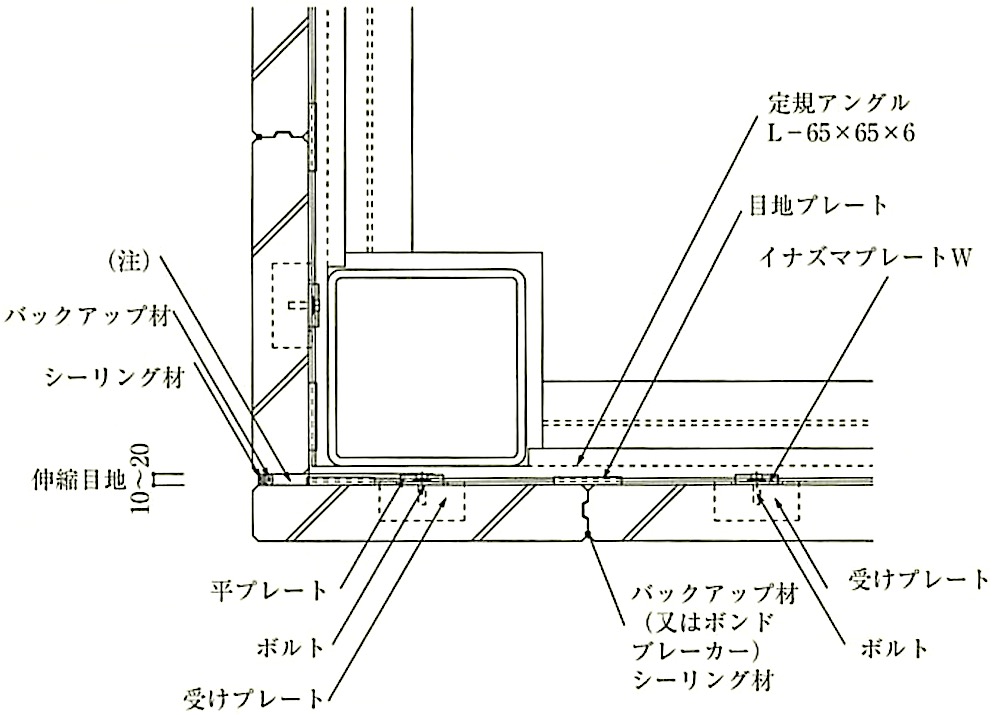

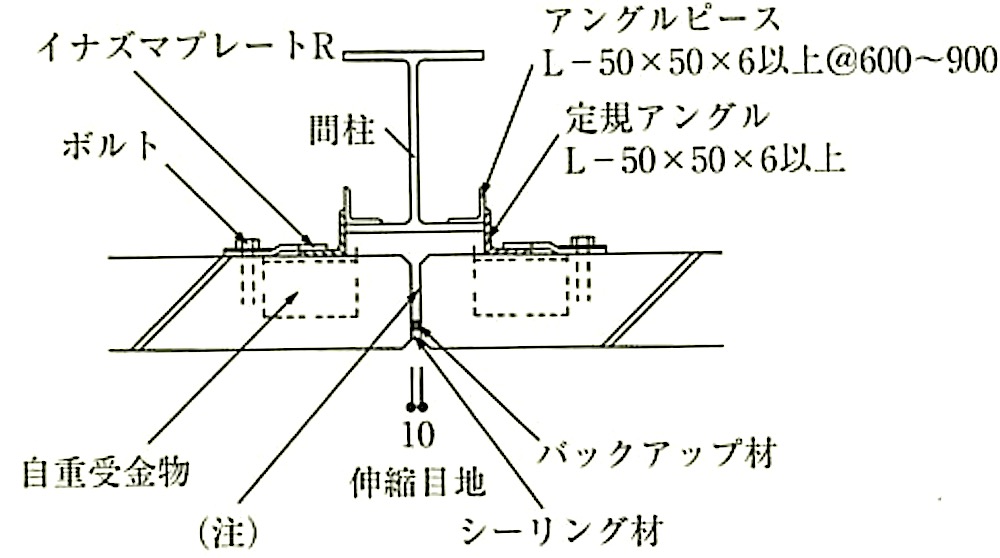

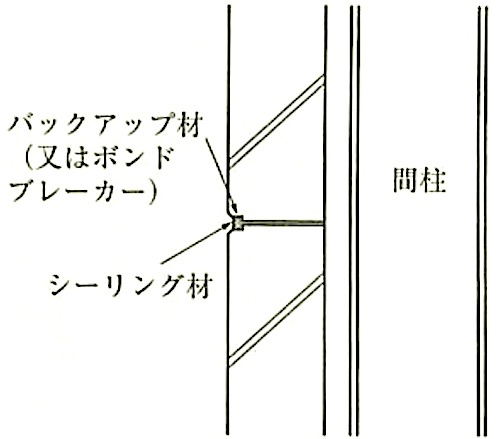

(3) パネルの短辺小口相互の接合部、出隅及び入隅のパネル接合部並びにパネルと他部材との取合い部に設ける目地については、「標仕」8.4.3(7)及び(8)により、伸縮目地とし、目地寸法は特記により、特記がなければ10~20mmとされている。また、それらの伸縮目地に耐火目地材を充填する場合は、「標仕」8.4.3(9)により、特記によるとされている。

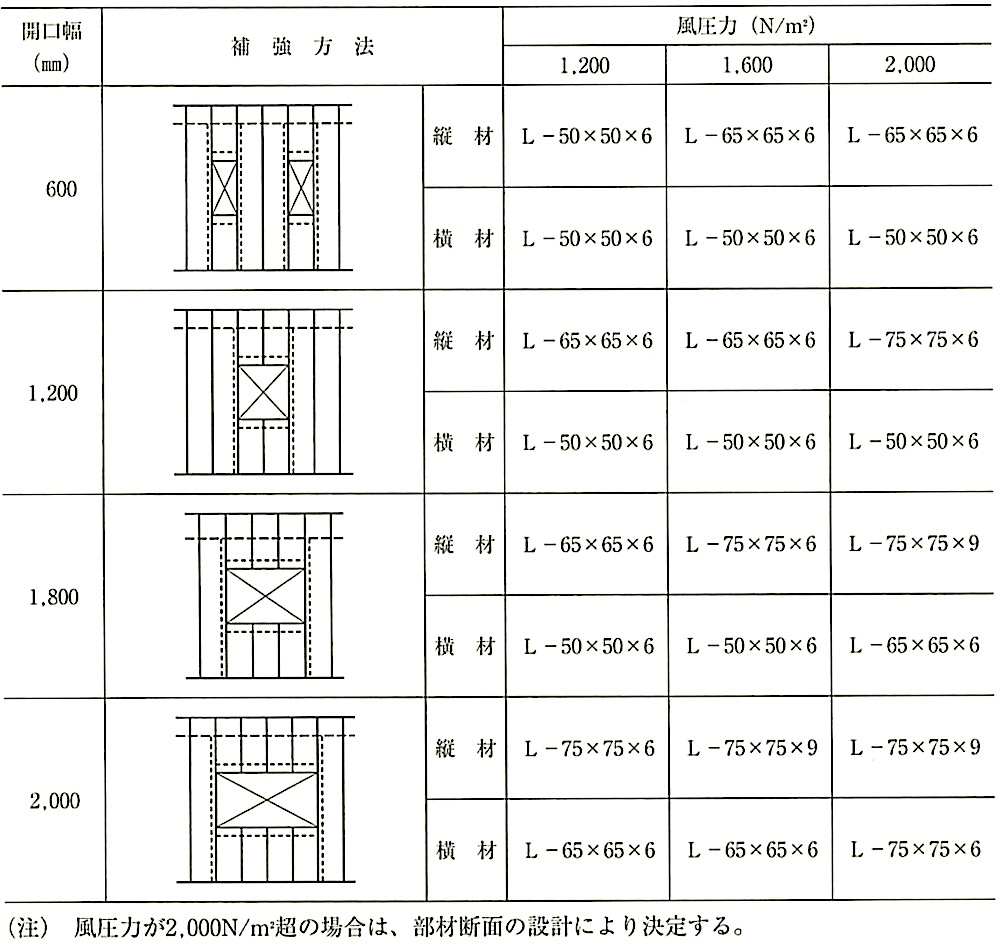

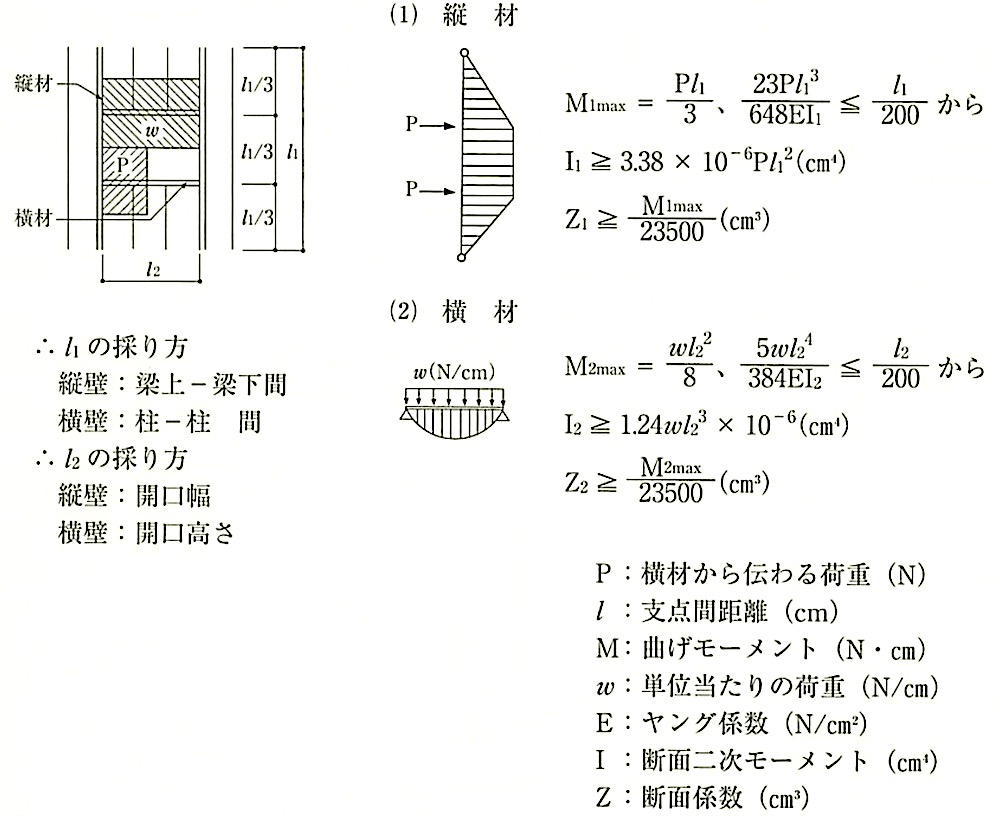

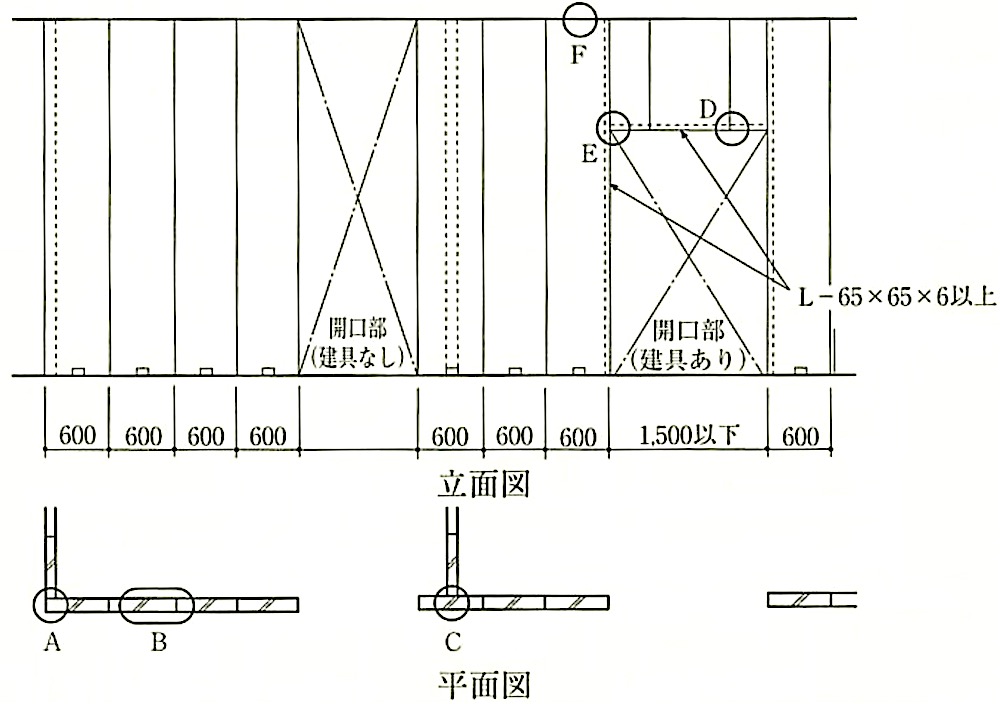

(4)開口補強鋼材の取付け方法は、取付け構法の種別に応じた取付け方法とする必要がある。開口補強鋼材には等辺山形鋼が主に用いられるが、適応できる開口部の大きさには構造的に限界があるので注意する。

なお、開口補強鋼材の部材寸法選定の目安を表8.4.6に示す。

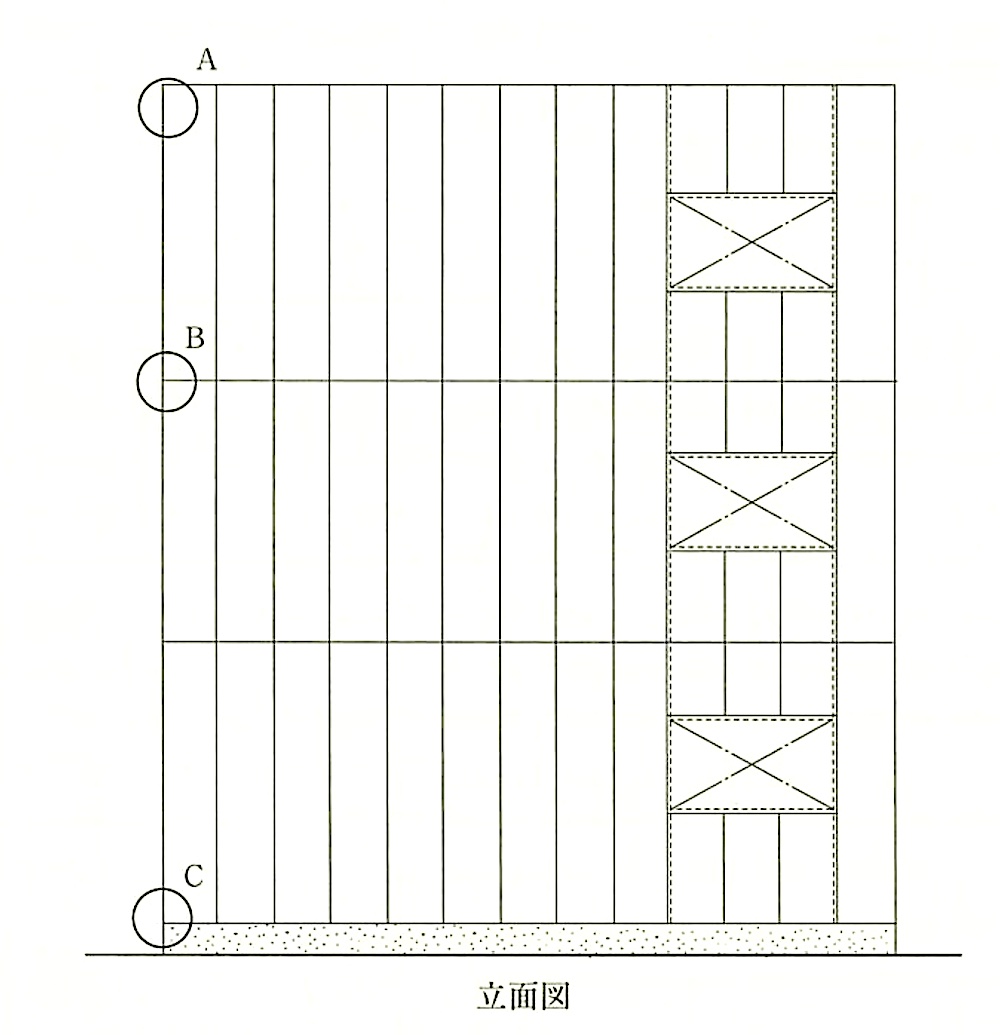

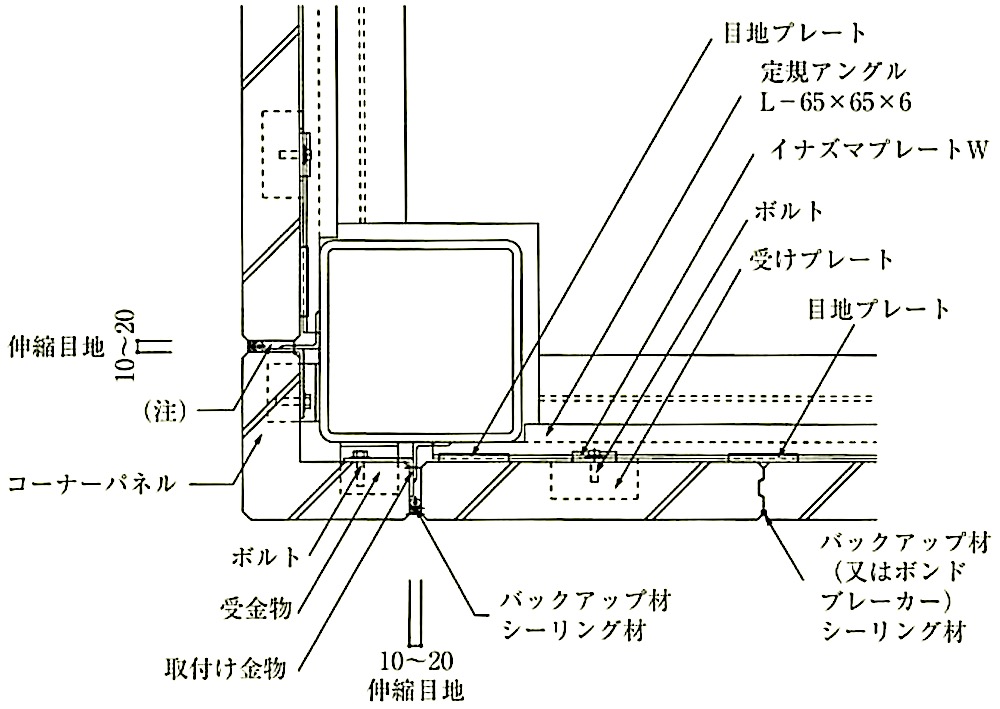

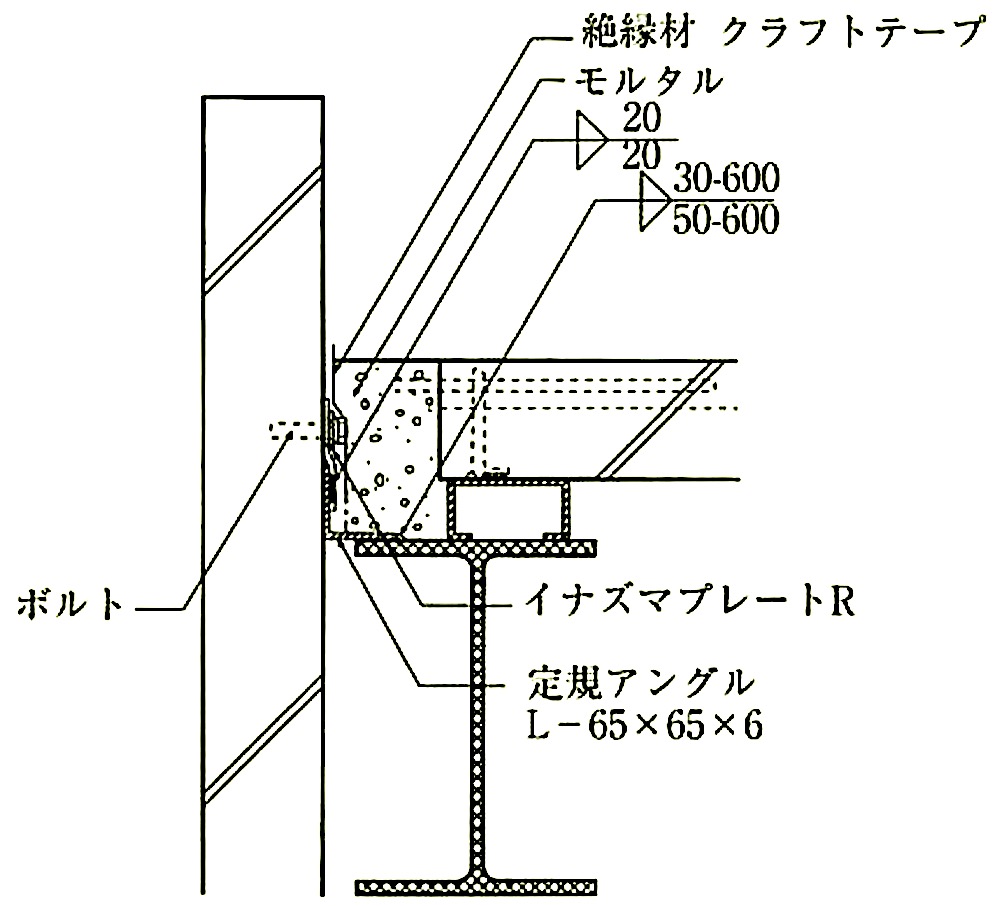

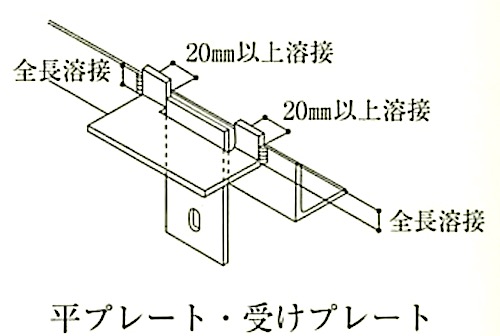

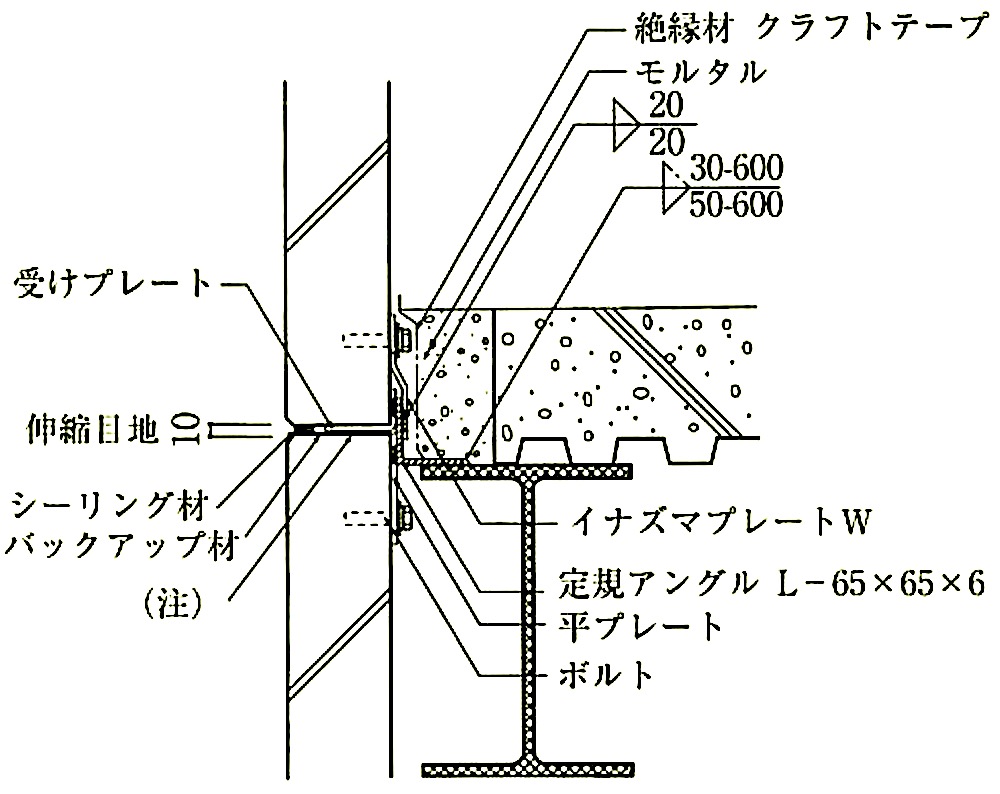

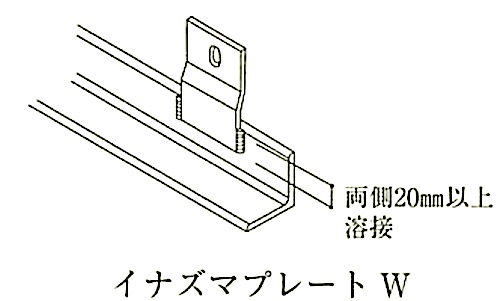

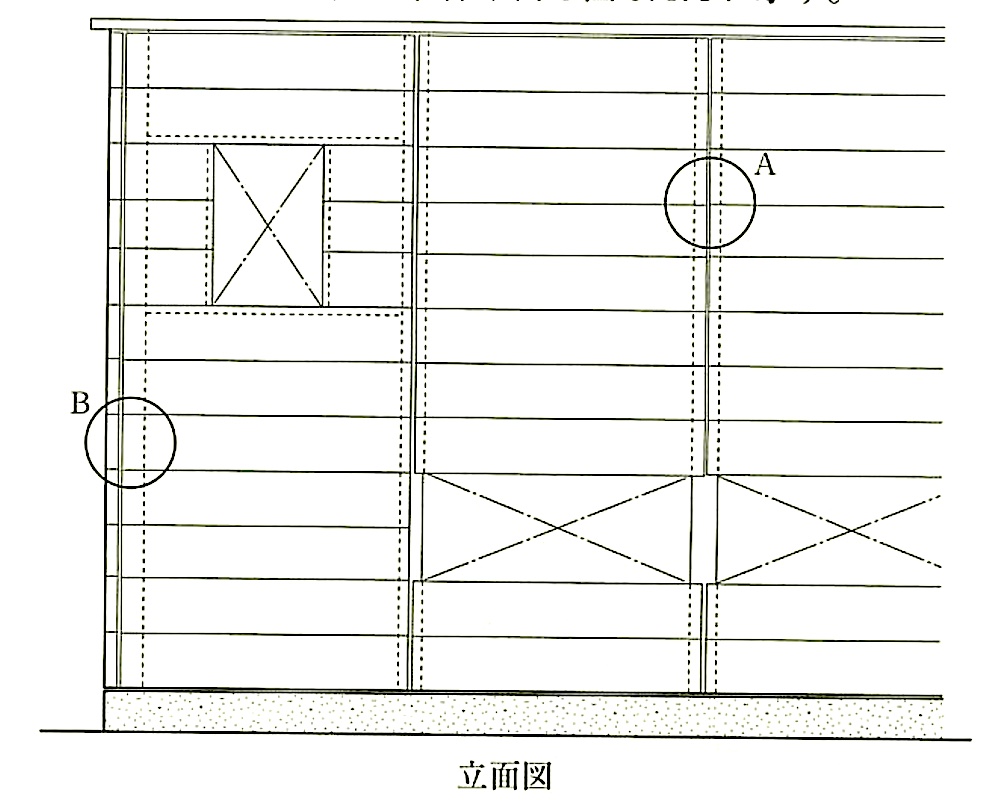

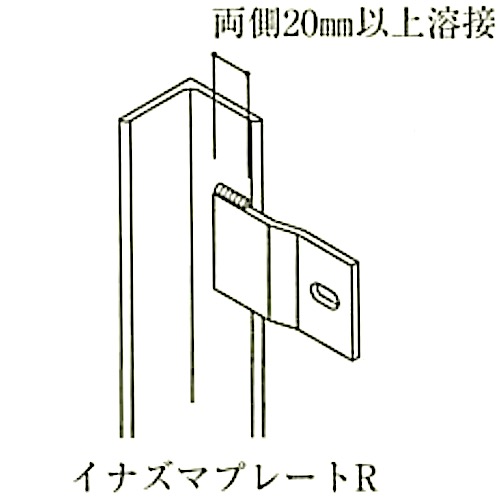

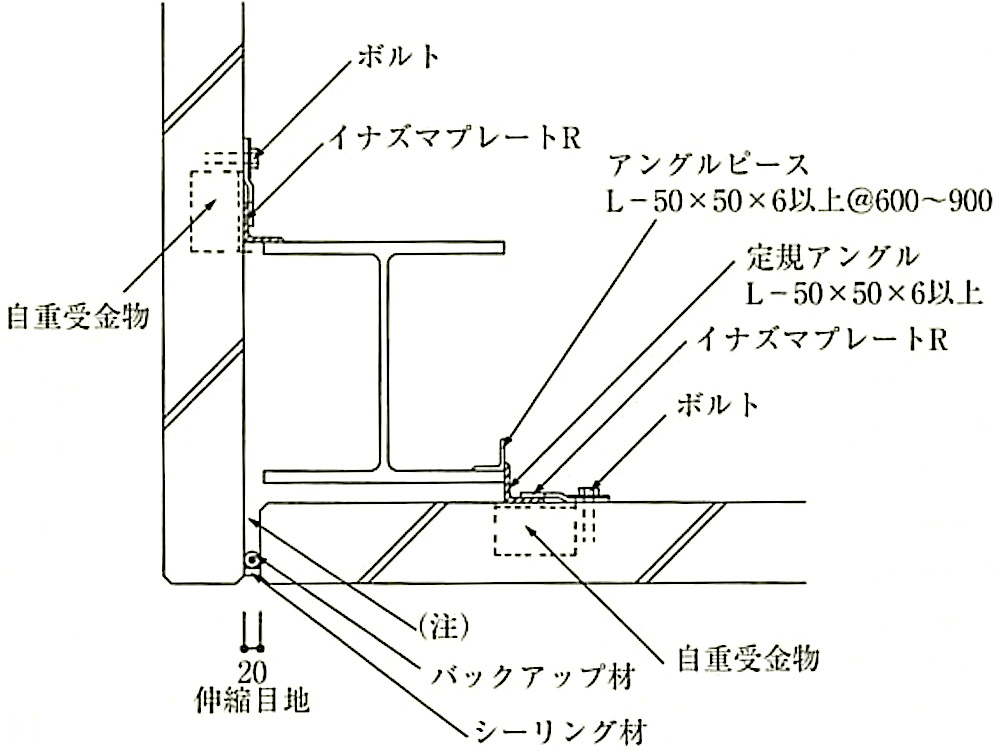

(ア) A種(縦壁ロッキング構法)の取付け例を図8.4.3に示す。

図8.4.3 A種(縦壁ロッキング構法)取付け例(その1)

B部(平パネルを用いた場合)平面詳細図

図8.4.3 A種(縦壁ロッキング構法)取付け例(その2)

A部断面詳細図

B部断面詳細図

C部断面詳細図

図8.4.3 A種(縦壁ロッキング構法)取付け例(その3)

A部(一般部縦目地)平面詳細図

A部(一般部横目地)断面詳細図

B部 平面詳細図

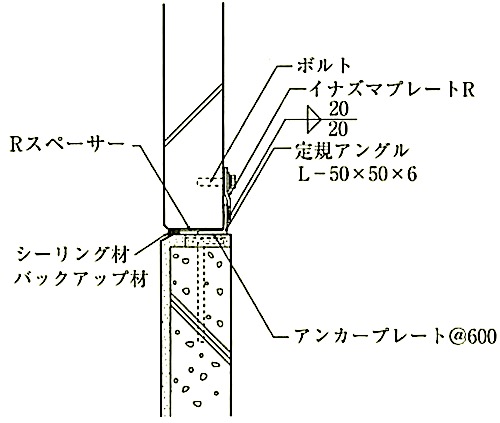

図8.4.4 B種(横壁アンカー構法)取付け例

8.4.4 間仕切壁パネル構法

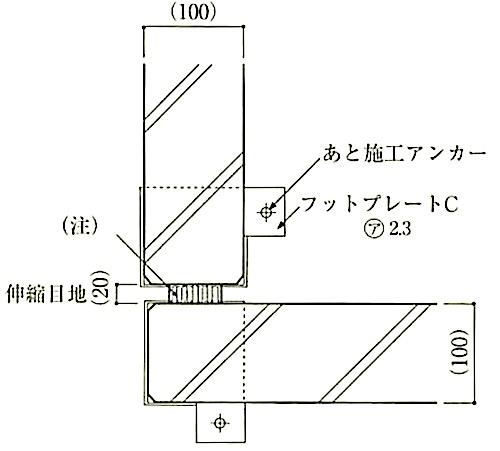

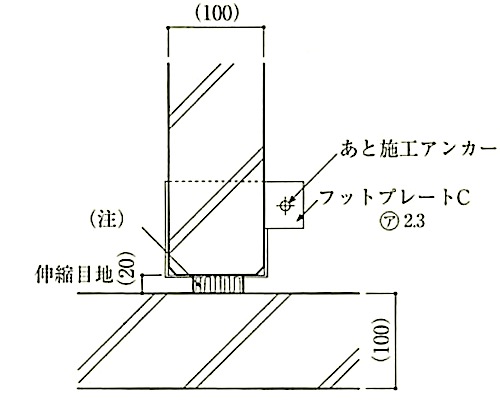

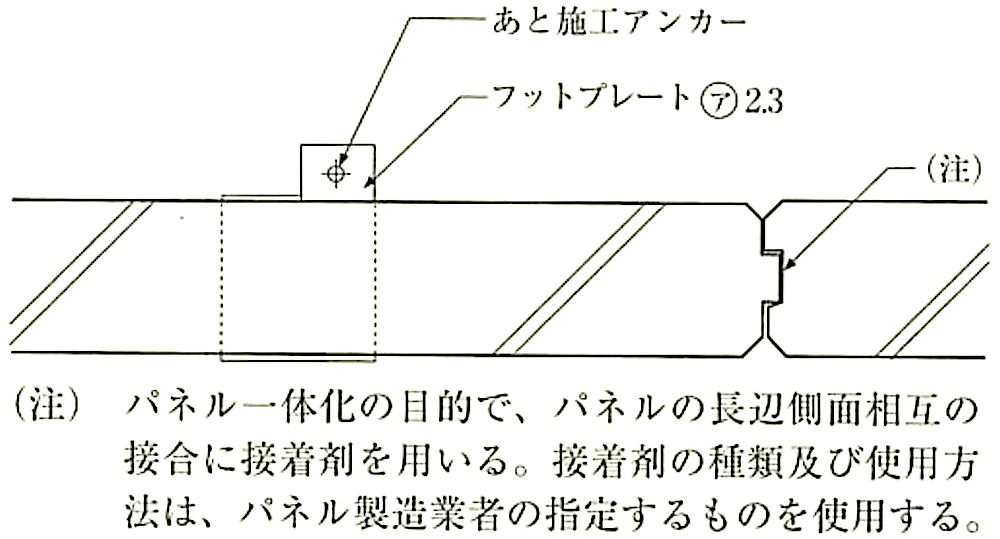

(ア) E種(縦壁フットプレート構法)の取付け例を図8.4.5に示す。

A部平面詳細図

C部平面詳細図

B部平面詳細図

D部断面詳細図

(注)伸縮目地の寸法及び耐火目地材の充填については、特記による。

図8.4.5 E種(縦壁フットプレート構法)取付け例

(イ) 「標仕」表8.4.3のC種及びD種の構法については、外壁パネル構法のそれぞれA種及びB種の構法による。

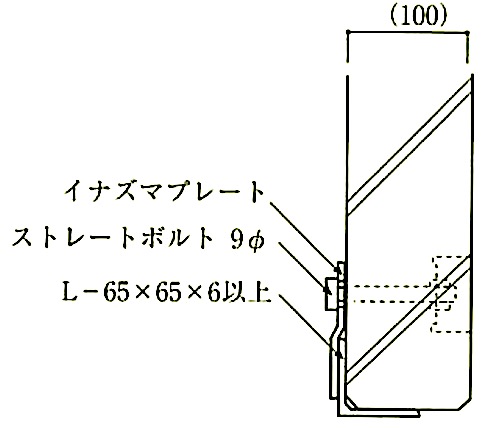

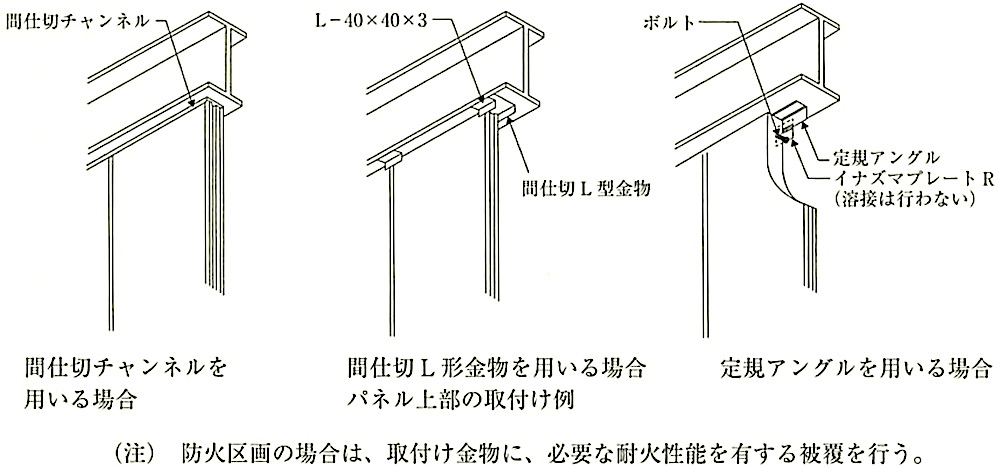

(ウ) 間仕切壁共通取付け例を図8.4.6に示す。

E部、F部の立面図は図8.4.5による。

.jpg)

E部立面詳細図(E種)

F部姿図(E種)(JASS21より)

図8.4.6 間仕切壁共通取付け例

なお、「標仕」には規定されていないが、「ALCパネル取付け構法標準・同解説(ALC協会)」では、間仕切壁の専用構法として「間仕切壁ロッキング構法」がある。

(2)パネルの短辺小口相互の接合部、出隅及び入隅のパネル接合部並びにパネルと他部材との取合い部の伸縮目地の処置については、「標仕」8.4.3(7)から(9)が適用される。

(3) 100mを超える竪穴区画やハロゲン化物消火設備等を設置する防護区画において、煙等の漏えい防止対策が必要な場合には、「乾式工法を用いた防火区画等における煙等の漏えい防止対策に係る指導基準」(平成21年4月10日東京消防庁通達)を参考にするとよい。

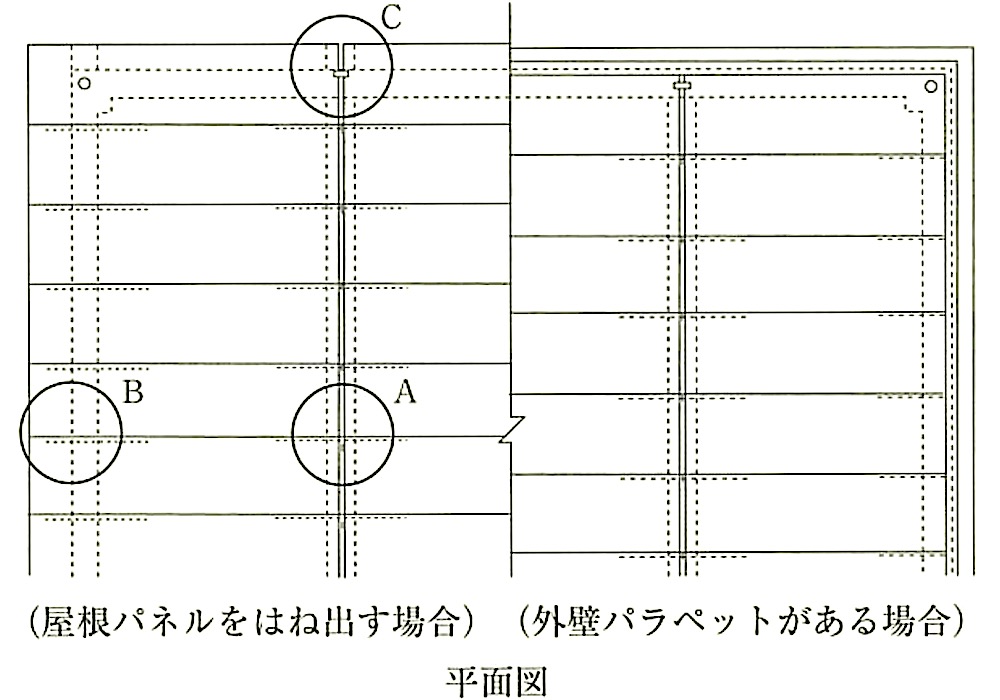

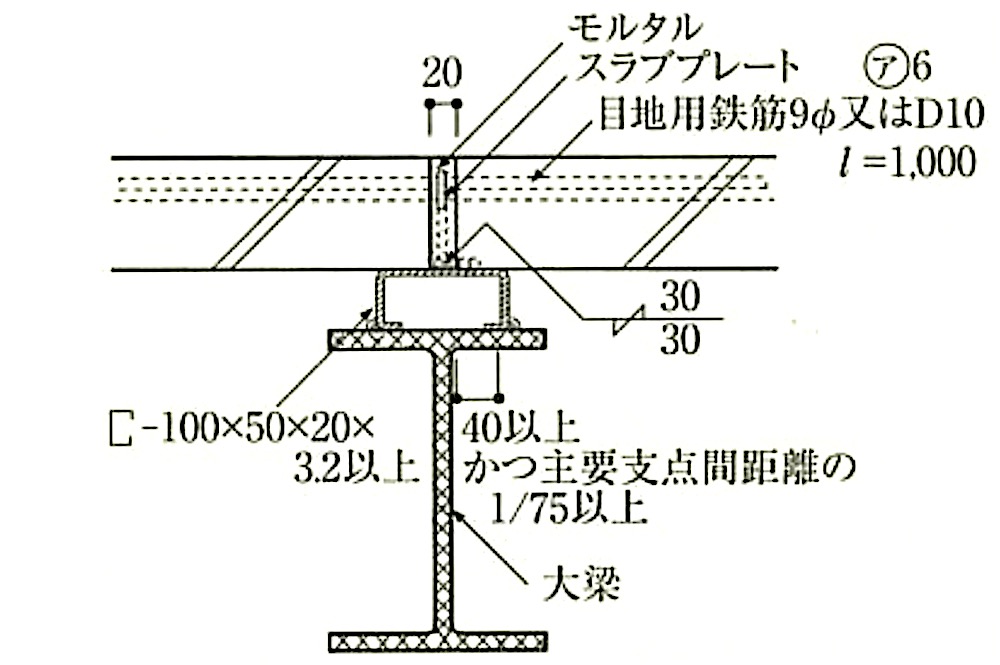

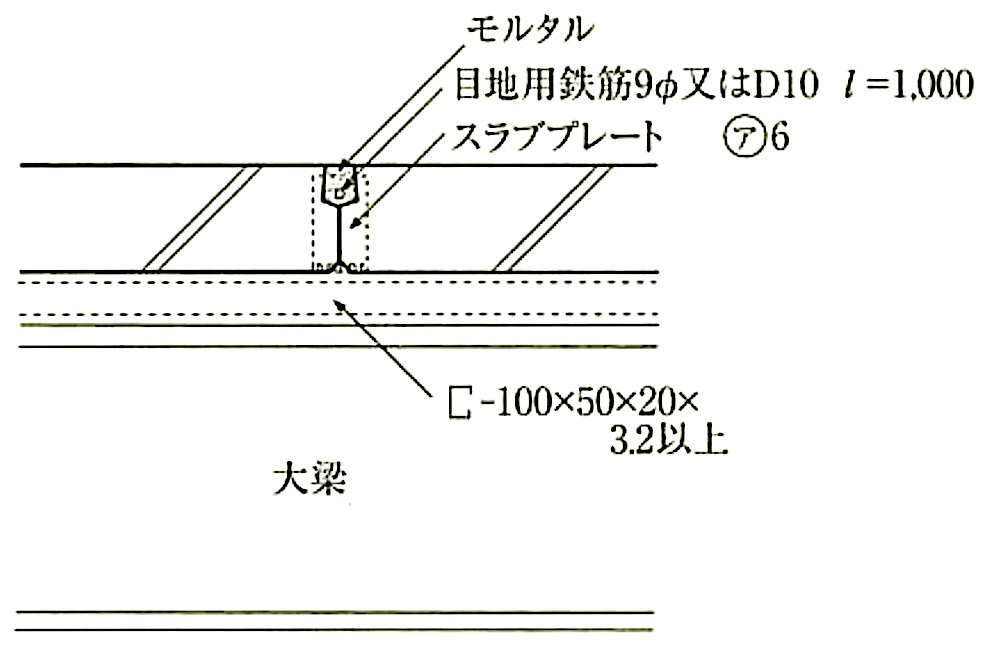

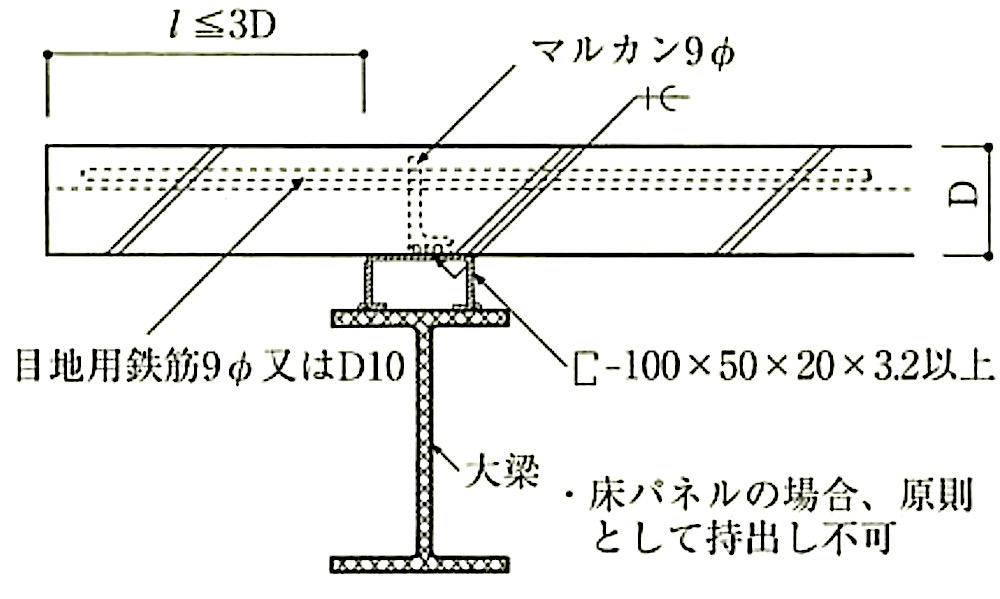

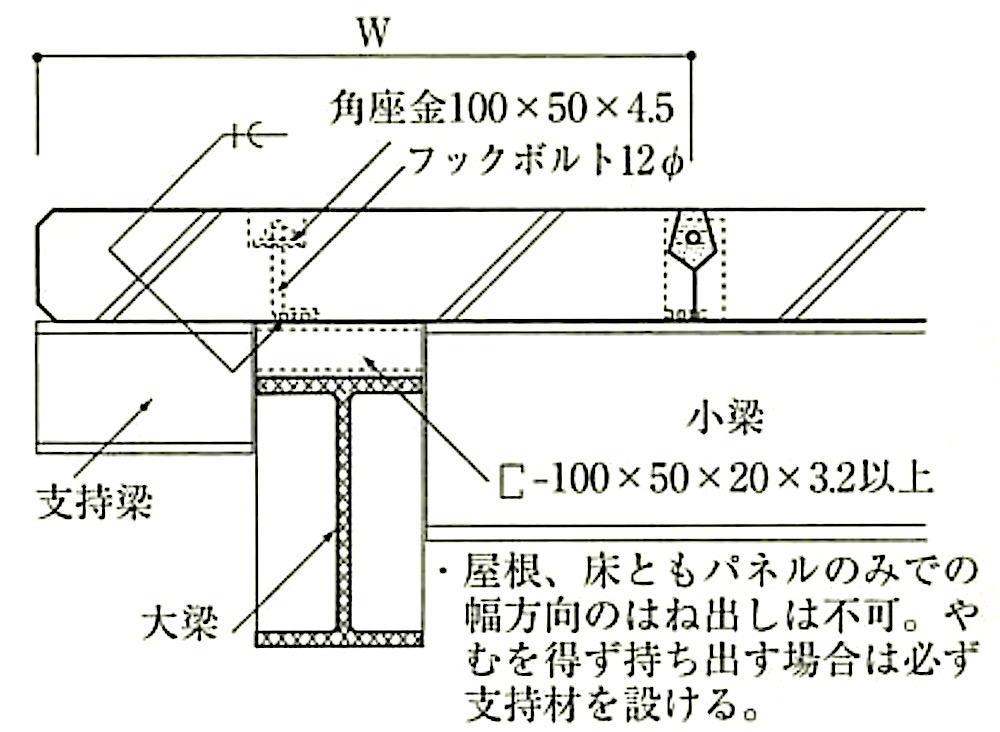

8.4.5 屋根及び床パネル構法

(1) F種(敷設筋構法)の取付け例を図8.4.7に示す。

A部(短辺目地部)断面詳細図

A部(長辺目地部)断面詳細図

B部(長辺方向)断面詳細図

C部(短辺方向)断面詳細図

図8.4.7 F種(敷設筋構法)の取付け例

(2)屋根又は床パネルと外壁パネルとの取合い部分の隙間に関する処置については、「標仕」8.4.3(12)が適用される。「標仕」8.4.3(12)でいう「スラブ」には、屋根及び床パネル工法におけるパネルも含まれているからである。屋根又は床のパネルと外壁パネルとの取合い部分の隙間にもモルタル又は耐火目地材の充填が適用される。

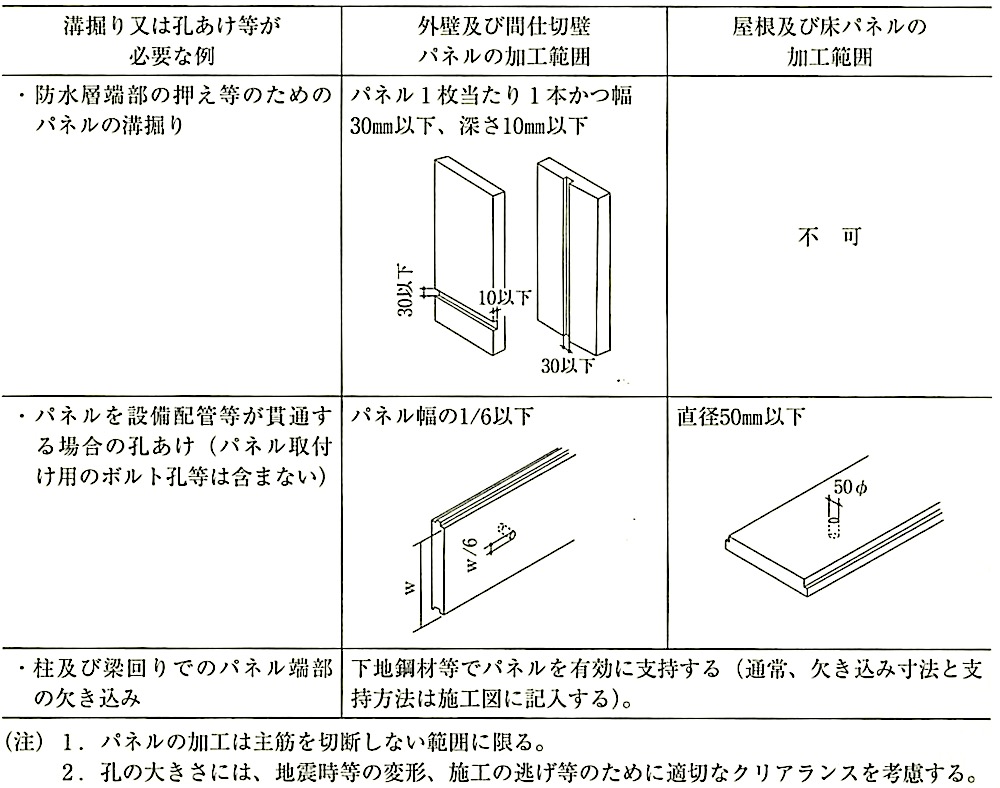

8.4.6 溝掘り、孔あけ及び開口部の措置

(1) 外壁及び間仕切パネル並びに屋根及び床パネルの現場での加工は、原則として、行わないが、場合により必要となることがある。表8.4.7に溝掘り又は孔あけ等が必要な例と加工の限界の例を示す。

表8.4.7 溝掘り又は孔あけ等が必要な例と加工の限界の例

(2) 開口部に加わる荷重は、開口補強鋼材により、直接構造躯体に伝える必要がある(表8.4.6参照)。この場合、間仕切壁E種は、開口補強鋼材の縦材上部が面内方向に可動となるように取り付ける。

(3) 表8.4.7を超える場合は、パネル強度やパネル割付けの検討を行い、必要に応じて有効な開口補強鋼材を設ける。

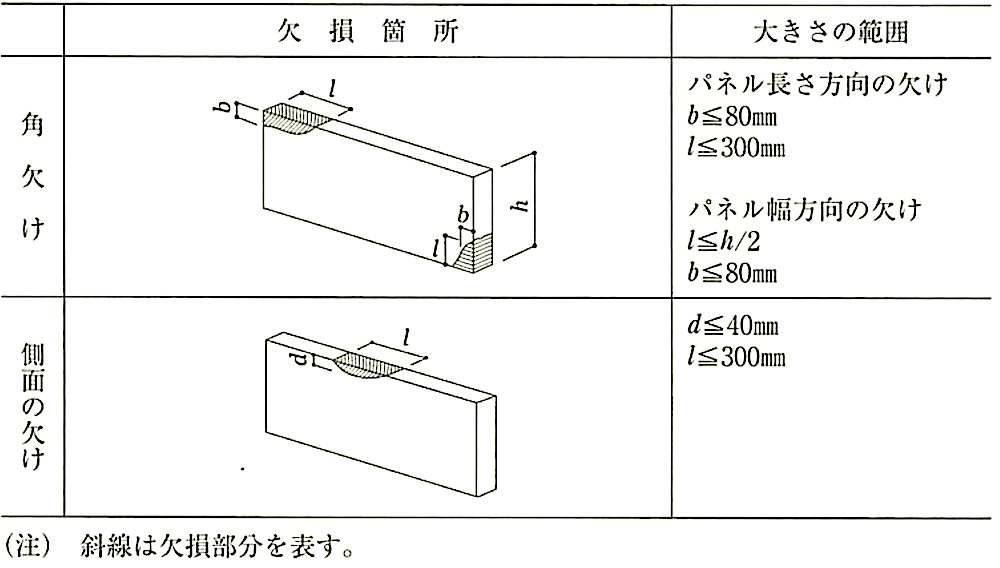

8.4.7 養生その他

(1) パネル幅又は長さ全体にわたりひび割れのあるものやパネルの補強鉄筋が露出しているような欠けがあるものなど、構造耐力上支障があるものは、廃棄する。

ALCパネルは、取扱い時に割れや欠けが生じやすい材料であり、軽微な損傷のパネルを一律に廃棄することは、現実的でない。使用上支障のない範囲の欠けのあるパネルは、通常、補修して使用されるが、廃棄・補修の限度には仕上方法等の使用条件及び破損箇所・大きさ等が影響する。この補修して使用できる目安は、表8.4.8を参考にして決める。

なお、表8.4.8の目安を超える場合は、監督職員と協議のうえ、パネルが使用上支障がないことを確認し、補修して使用する。

表8.4.8 補修して使用できる破損部分の大きさの目安の例(JASS21より)

ALCパネル工事完了後、防水及び仕上げ工事を開始するまでの間、パネルの濡れ、汚れ、破損等を防止するための適切な養生を行う。

(ア) 仕上塗材仕上げの下地処理及び下地調整(「標仕」15.6.4(4)及び15.6.5(4)参照)

(イ) 塗装工事の素地ごしらえ(「標仕」18.2.6(1)参照)

(ア) ALCパネルは、表面強度が小さいので、強い接着力は期待できない。したがって、高強度の仕上材やモルタルの厚塗り、石張り等の重い仕上げは適さない。

(イ) ALCパネルは、吸水性が比較的高いので、一般的な条件では外壁面に防水性の高い仕上げ材料を選ぶ必要がある。

(ウ) 透湿性のある外壁仕上げは、室内側からの湿気の蓄積による凍害防止に効果があるが、湿気の蓄積が透湿性を上回る条件では、効果がない。

(エ) 海岸沿いでは、一般地域に比べ、よりグレードの高い仕様を選ぶ。

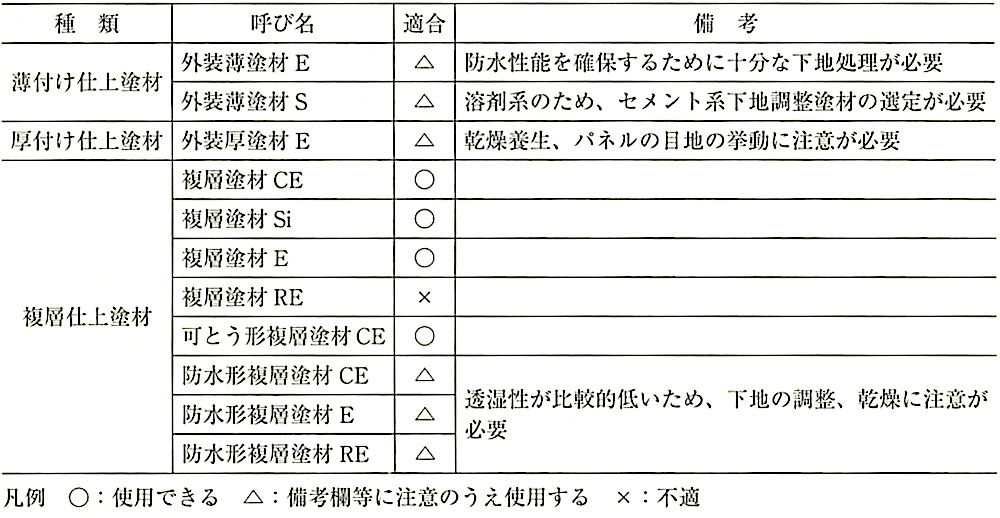

(オ) 外壁面には、「標仕」表15.6.1にある複層塗材E又は複層塗材CEが一般的に用いられるが、外装薄塗材E又は外装薄塗材Sも使用できる。複層塗材REは、硬化時の凝集力が強く、ALCを破壊しはく離させるおそれがあるため、不適当である。パネルに適合する仕上塗材を参考として、表8.4.9に示す。

表8.4.9 仕上塗材の種類とALCパネルとの適合

(5) 床仕上げの留意点

(ア) ALC用に開発されたモルタルの使用が望ましい。

(イ) 普通モルタルを使用する場合は、保水剤混入貧配合のモルタルを用い、塗厚は15mm程度を上限とし、これ以上の厚塗りを避ける。

(ウ) ALCパネルや梁のたわみ及びモルタルの乾燥収縮によるひび割れを防止するため、溶接金網を固定しながら全面に敷き込む。また、大梁上部のモルタルには必ず伸縮目地を設ける。

(6) ALCパネル内に水分が浸透する主な原因には、次のようなものがある(特に、寒冷地では留意する)。

(ア) 雨漏りあるいは外壁仕上げを通して水がALCパネル内に浸透する。直接の雨掛りや土、雪等とパネルが接しない納まりとする必要がある。

(イ) 建物の室内側の冷橋部分等の結露水がALCパネル内に浸透する。この結露は、室内が高温多湿となるほど大きな問題となる。サッシ、排気口回りや浴室の壁等で問題が起こることが多く、場合により防湿層の設置や結露した水分を放出する工夫等が必要となる。