ネットワークの計算

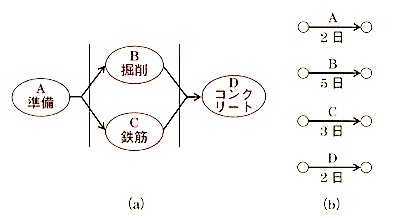

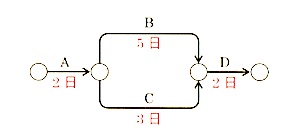

(1)ネットワークの製作

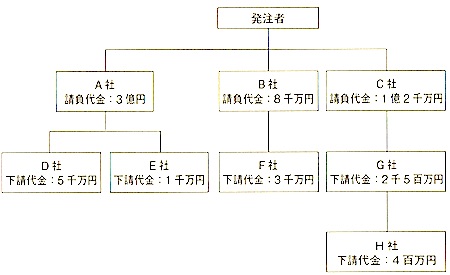

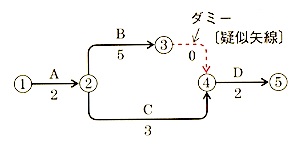

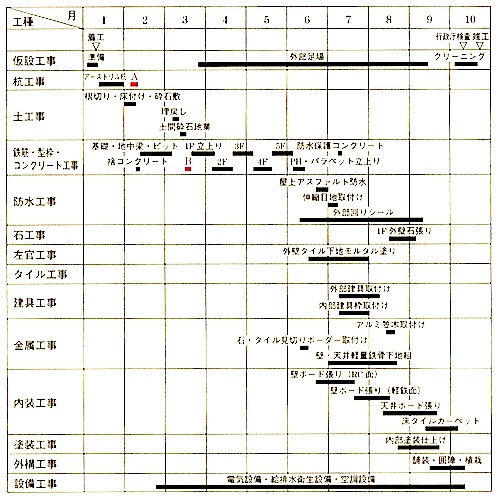

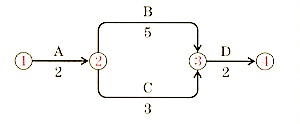

ネットワークの製作例として、場所打ち杭の施工を考える。

作業A:準備工事2日

作業B:掘削工事5日

作業C:鉄筋工事3日

作業D:コンクリート工事2日

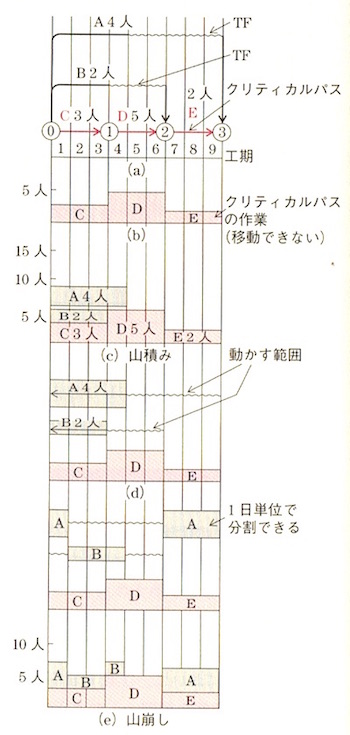

作業の順序は、下記(a)を(b)のように表現する。

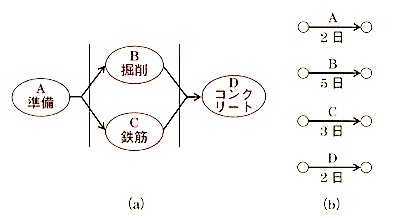

作業の開始と終了のとき付ける◯印をイベントという。

→ をアロー(矢線)といい、矢線の上に作業名、下に所要日数を書く。

このイベントと矢線と作業名、所要日数をまとめてアクティビティという。

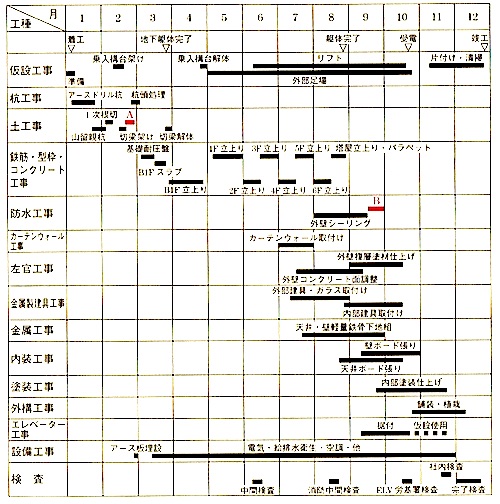

上記の手順書のとおりにアクティビティを用いて表すと下記のようになる。

アクティビティの連結

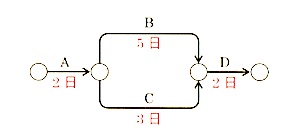

イベントの◯の中に、流れの方向に従って、イベント番号1、2、3、4と数字を入れると下記のようになる。

イベント番号の記入

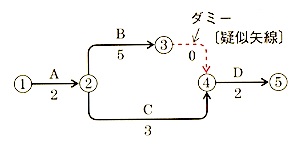

ところで、ネットワークは、コンピュータ処理をするため、作業名を表示するとき、

作業Aは ① ー ②

作業Bは ② ー ③

作業Cは ② ー ③

作業Dは ③ ー ④

のように表す。

ところが、作業B、Cともに② ー ③と表され、コンピュータは作業Bと作業Cを

区別できなくなる。

このため、作業時間0の仮想の作業であるダミーを挿入し、作業BとCを下記のように分離する。このときのダミーは点線を持つ矢線で作業日数は0と表す。

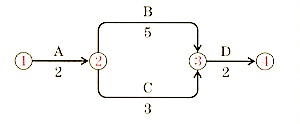

ネットワークの完成

この結果、各作業は、

Aは ① ー ②

Bは ② ー ③

Cは ② ー ④

Dは ④ ー ⑤

のように表される。

これが、場所打ち杭のネットワークである。

作業の前後関係は、次のように示す。

①後続作業:

作業Aの後続作業は作業BとCである。

作業BとCの後続作業は作業Dである。

②先行作業:

作業Dの先行作業はBとCである。

作業B、作業Cの先行作業は作業Aである。

③並行作業:

作業Bと作業Cは並行作業である。

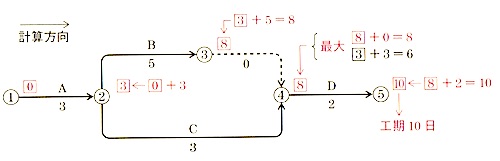

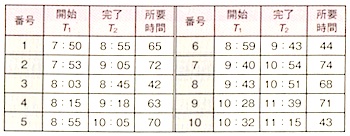

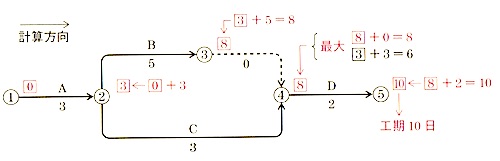

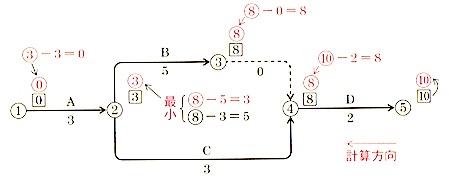

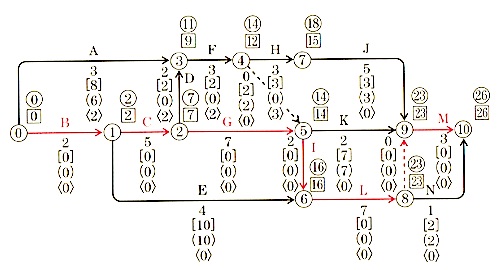

(2)最早開始時刻(EST)の計算

各作業が何日目以降開始できるかの時刻を求めることを最早開始時刻(EST)の計算という。

最終の作業Dが終了するときが工期と等しい。

最早開始時刻の計算は、次の手順より求める(実際に自分でイベント番号順に計算してみることが大切である。)と下記のようになる。

最早開始時刻の計算

①全イベントの右上に□を表示する。(形は□でなくても、何でもよい)

②最初のイベント①の□に0を記入し、最初の作業Aの最早開始時刻とする。

③イベント番号の若い順に、□(最早開始時刻)と所要日数との和を記入する。

これが各作業の最早開始時刻となる。

(①→②→③→④→⑤の順に計算する)

④2本以上の矢線がイベントに流入するときは、そのうちの最大値(max)を最早開始時刻とする。こうして計算した、最終イベントの最早開始時刻[ 10 ]が工期となる。

このことを、計算によって示すと上記ネットワークのようになる。

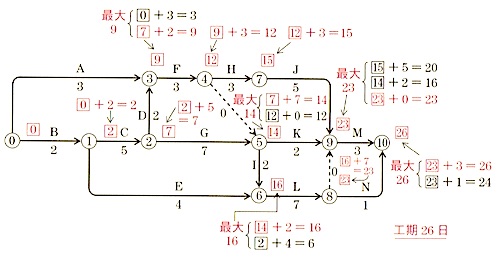

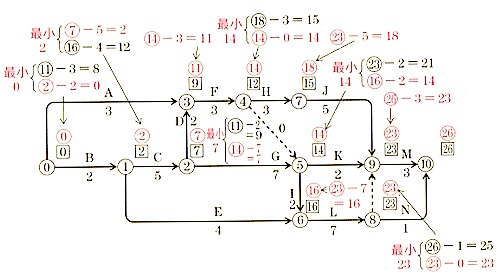

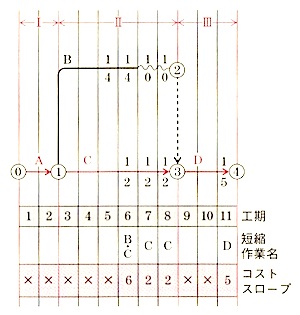

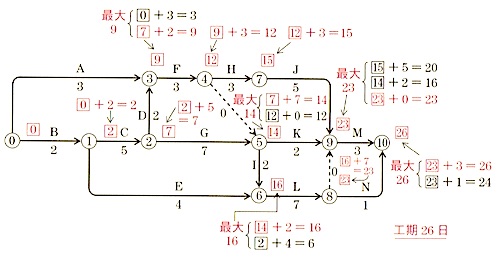

次に、試験に出題される程度のネットワークの工期を求める計算例を示す。

工期の計算例

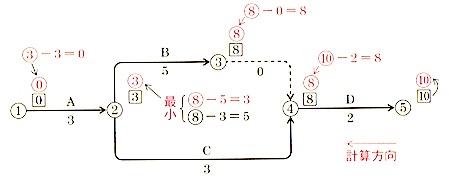

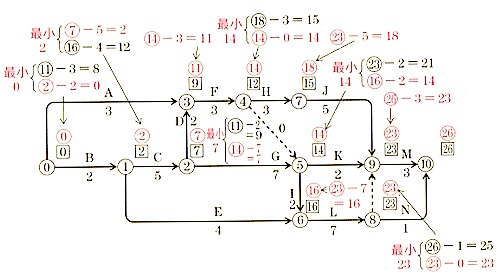

(3)最遅終了時刻(LFT)の計算

遅くても作業を開始しなければ工期内に工事が完成しない時刻を求めることを最遅終了時刻(LFT)の計算という。

最遅終了時刻の計算

上記より考察すると、最遅終了時刻の計算は、次の手順により求める。

(この計算がしっかりできるとネットワークの計算はほぼ終了する)

①全イベントの右上の□の上に◯を表示する。(◯印でなくてもよい)

②最終イベント⑤の□の工期の値を◯に�記入することから始める。

③イベント番号の古い順とし、◯(最遅終了時刻)から所要日数を引算して、

前のイベントの最遅終了時刻とする。(⑤→④→③→②→①の順に計算する)

④1つのイベントから2本以上の矢線が流出しているとき、そのうちの最小値(min)を最遅終了時刻とする。まず、⑤のイベント最遅終了時刻を10日にする。

上記は、場所打ち杭の施工の最遅終了時刻の計算例である。

(2)で求めた最早開始時刻計算のすんだネットワークにおいて、各作業の最遅終了時刻を求めると下記のようになる。

最遅終了時刻の計算

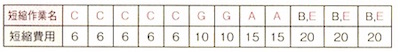

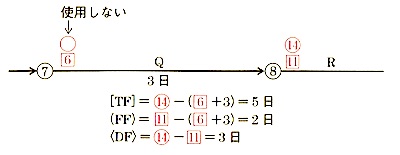

(4)余裕(フロート)の計算

工期に遅れずに、作業の開始を遅らせることのできる日数を、その作業の全余裕という。(TF:トータルフロート)

また、全余裕には、その作業だけに有効な自由余裕(FF:フリーフロート)と、

その作業で遅らせなければ次の作業に持ち越せる独立余裕

(DF:ディペンデントフロート)があり、TF= FF + DF の関係がある。

余裕の計算は、最早開始時刻と最遅終了時刻の計算が終了したあと、

イベント番号に関係なく、どの作業からでも行える。

このときの計算方法は次のようである。

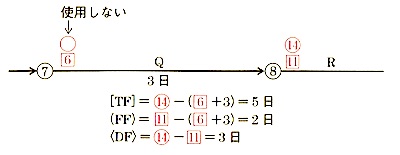

今、作業Qについて、TF、FF、DFを計算すると下図のようになる。

①全余裕(TF)は作業Qを最早開始時刻 [ 6 ]で始め、最遅終了時刻⑭で終了するときの余裕。

TF = ⑭ ー ([6]+3) = 5日

②自由余裕(FF)は作業Qを最早開始時刻 [ 6 ]で始め、次の作業 R の最早開始時刻 [ 11 ] で開始するときの余裕。

FF = [ 11 ] ー( [ 6 ] + 3 ) = 2日

③独立余裕(DF)は、全余裕と自由余裕の差で表される余裕。

DF = TF ー FF

TF、FF、DF の計算

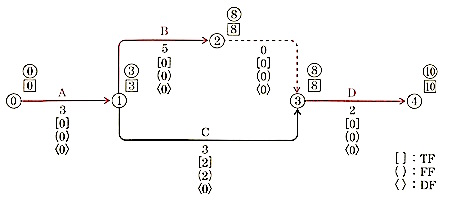

(5)クリティカルバスと重点管理作業

クリティカルパスは、ネットワークの各作業の全余裕日数 TF が [ 0 ] の作業を結んでいった経路(パス)のことで、ネットワークのなかで、最も時間のかかるパスのことをいう。

この経路上の各作業は、すべて余裕がないので、重点管理作業をいう。

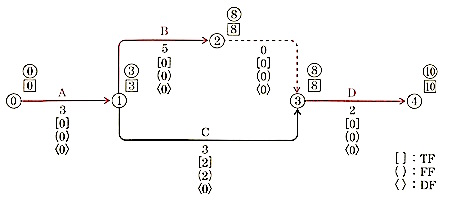

下記に、場所打ち杭のクリティカルパスの色を太線で示し、重点管理作業 A、B、Dを示す。

クリティカルパスと重点管理作業

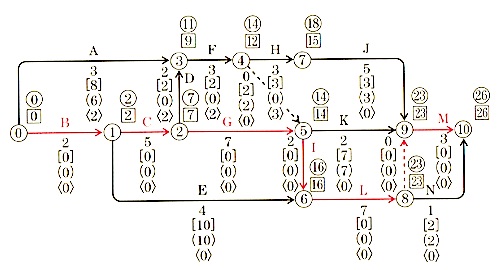

次に、クリティカルパスの重点管理作業の計算例を示す。

クリティカルパスと重点管理作業