1級建築施工管理技士

学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規

2° 建設業法

2-5 監理技術者に関する記述

下記の正誤を判断せよ。

①建設業者が建築工事を施工するとき、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

答え

◯

[ 解 説 ]

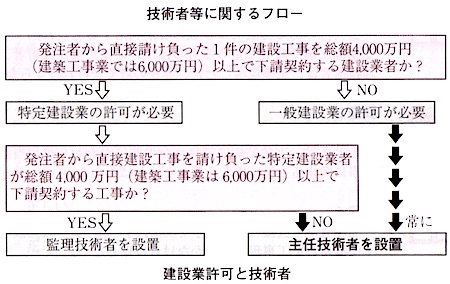

発注者から建築一式工事を直接請け負った特定建設業者は、6,000万円以上の下請契約を締結した場合には監理技術者を置かなければならないが、それ未満の場合は、主任技術者を置けばよい。

【関連】

主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。

②公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

答え

◯

[ 解 説 ]

(関連)

工事現場ごとに、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者で、所定の講習を受講したもののうちから選任しなければならない。

③特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するときは、下請契約の請負代金の額にかかわらず、当該建設工事に関する主任技術者を置かなければならない。

答え

×

[ 解 説 ]

問題① ↑ 参照

④発注者から直接、塗装工事を500万円で請け負った建設業者は、主任技術者を工事現場に置かなければならない。

答え

◯

[ 解 説 ]

(類題)

●元請より設備の工事を下請で請け負った者から、下請代金の額500万円の菅工事を請け負った者は主任技術者を置かなければならない。

→ ◯

●下請負人として鉄筋工事を施工する建設業者が、当該工事現場に主任技術者を置いた。

→ ◯

●下請負人として建築工事を施工する建設業者が、当該工事現場に主任技術者を置いた。

→ ◯