16章 建具工事

1節一般事項

(a) 「標仕」では建具を次のように分類し、それぞれの特性等については、節ごとに分けて規定している。建具は、出入口や窓等の機能、アルミニウム製や鋼製等の材料、開きや引違い等の開閉方式、防音や断熱等の性能等に分類できるが、「標仕」では建具を提供する建具製作所の区分に一致する材料により分類している。

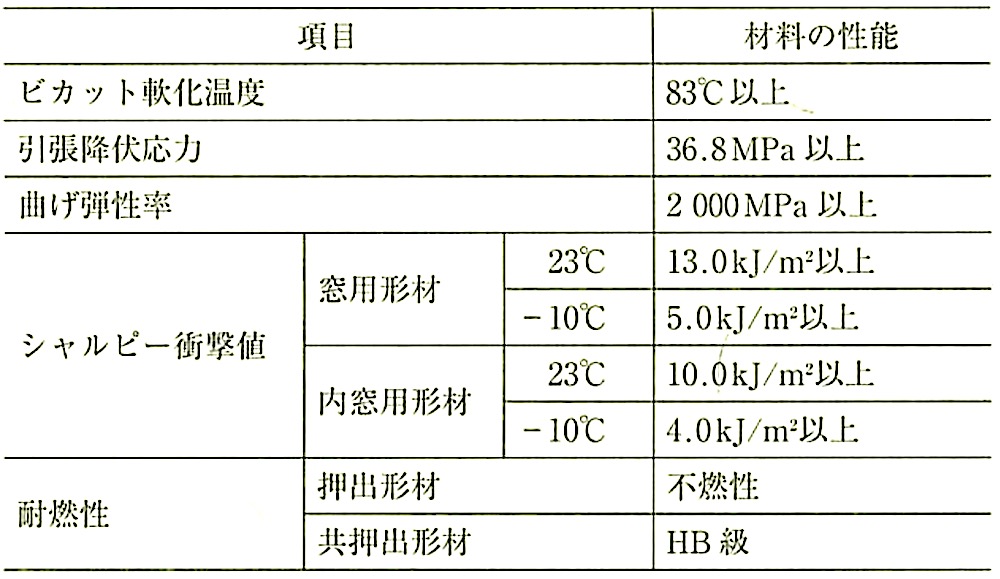

平成25年版「標仕」では、JIS A 5558(無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材)で樹脂製建具の形材品質基準が標準化されたこと及び省エネ化促進のため、事務庁令、宿令等の外部建具として、新たに樹脂製建具が規定された。

それぞれの適用範囲は、次の各節による。

各節の建具等は、事務庁令等に使用する一般的なもの(建具製作所が、通常製作している建具でカタログ等に仕様が指定されているもの)について規定しており、特別注文の建具は対象としていない。また、木製建具は、木造住宅に使用するものを対象とはせず、事務庁舎等の中で使われるものに限定している。

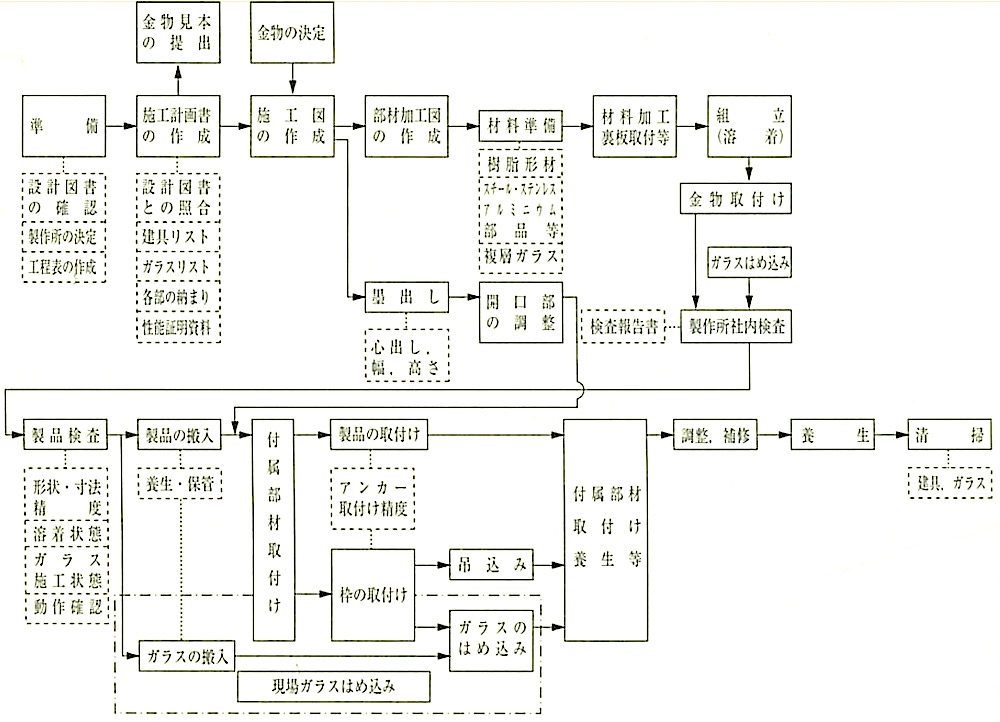

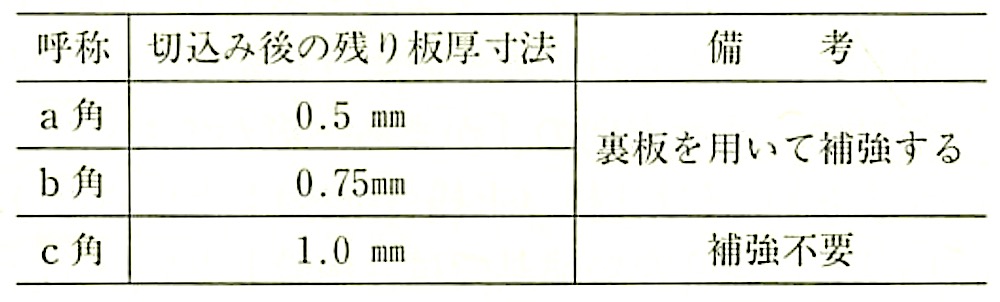

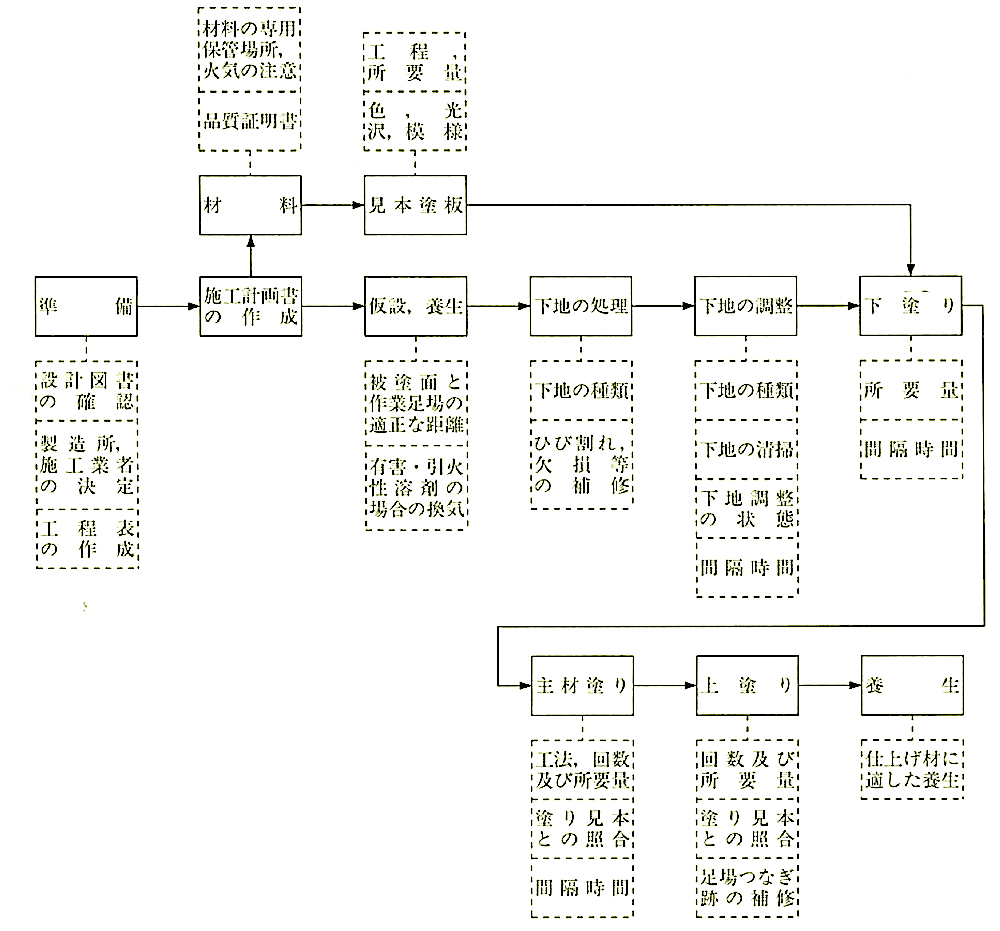

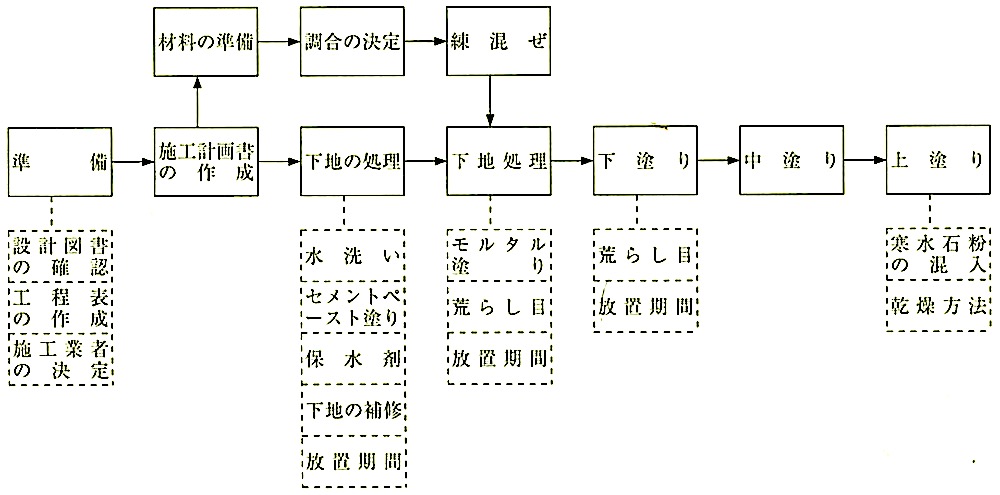

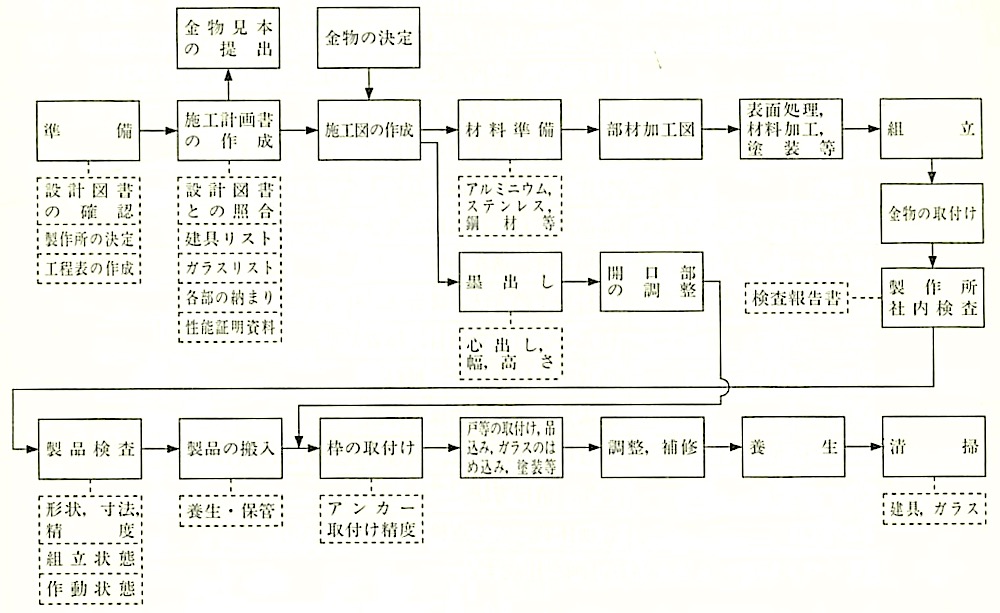

(b) アルミニウム製建具の場合を例にして、作業の流れを図16.1.1に示す。

なお、基本要求品質を確保するため、品質計画を提案させ、これによってプロセスの管理を行う16.1.2(b)及び(c)を参照されたい。

図16.1.1 アルミニウム製建具工事の作業の流れ

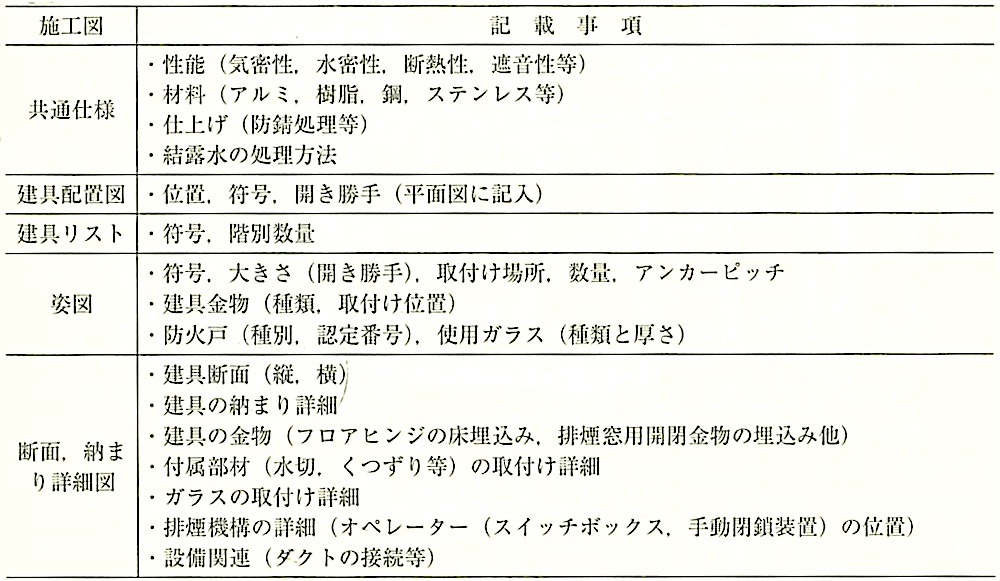

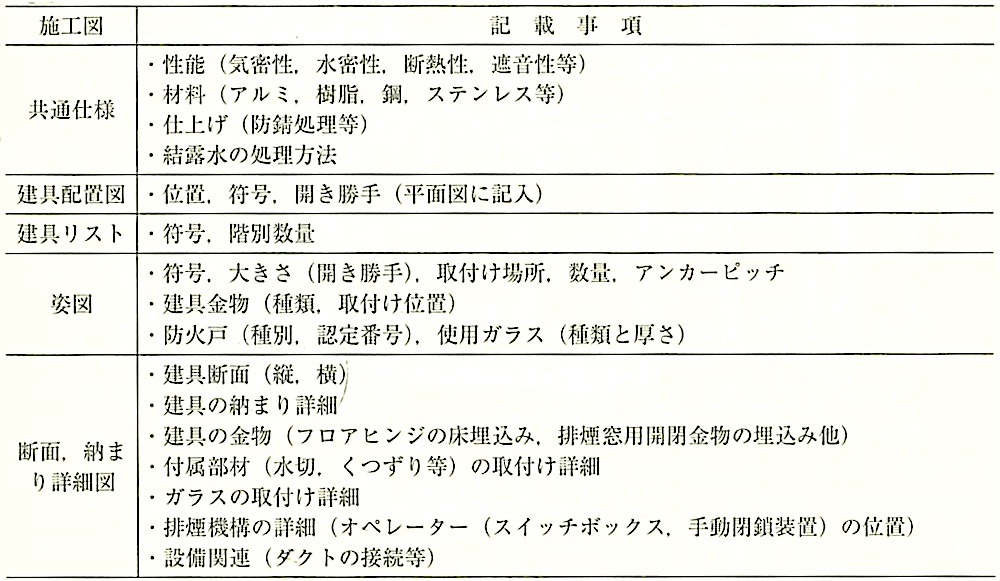

(c) 一般に施工図と施工計画書に記載される事項の例を表16.1.1及び表16.1.2に示す。

表16.1.1 建具の施工図の記載事項

表16.1.2 施工計画書の記載事項

これらは、アルミニウム製建具、鋼製建具等の製作に必要な事項であるが、建具の種別、建物の状況、建設場所の立地条件等によっては、要求される性能が異なる場合がある。

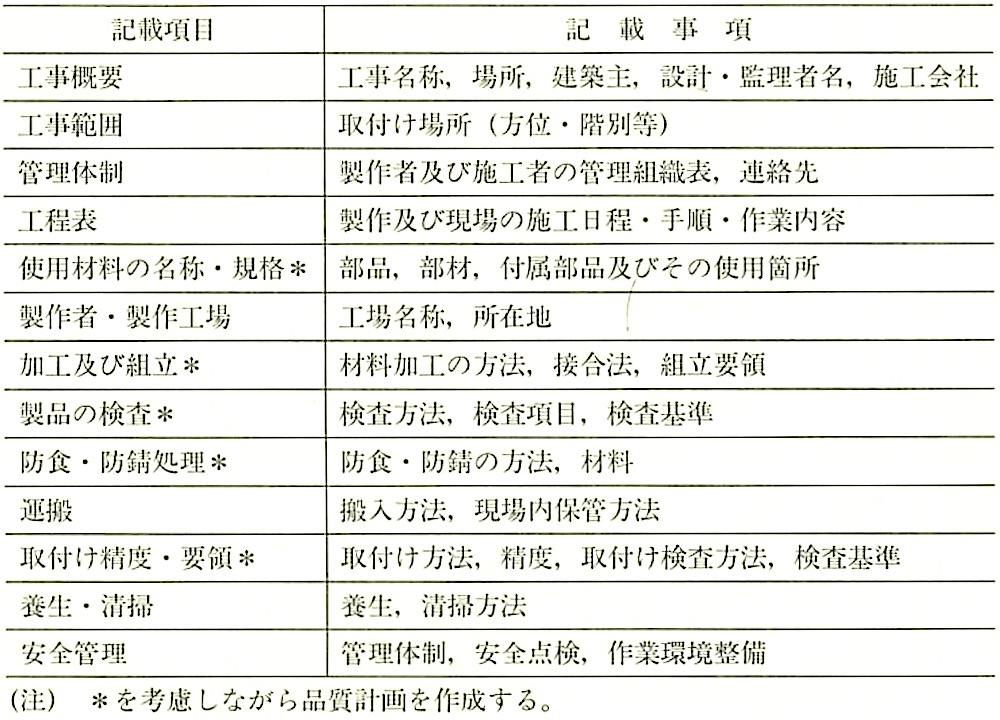

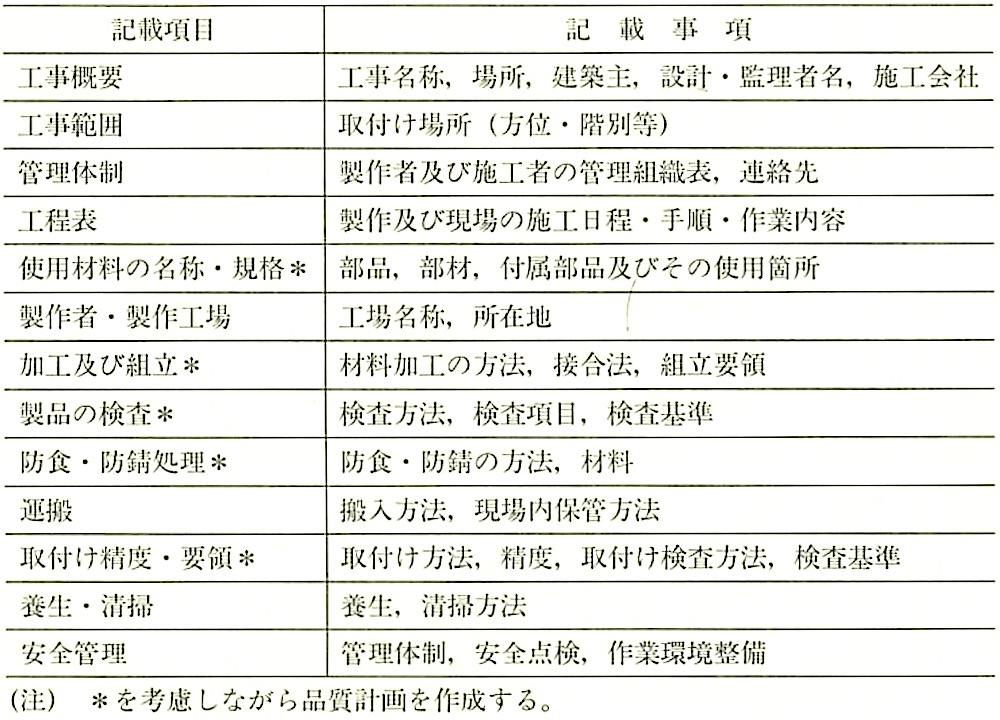

また、一般に行われている施工図作成の過程を図16.1.2に示す。図面の早期理解と事前の意思の疎通が必要である。

図16.1.2 施工図作成の過程

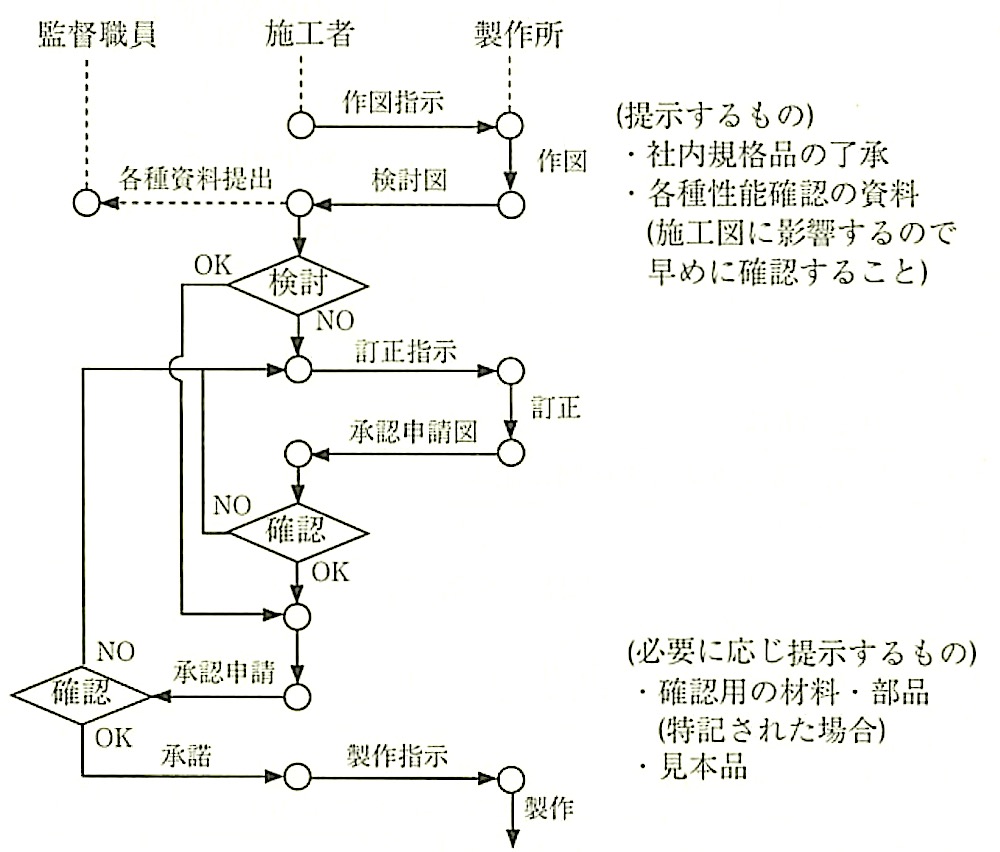

(d) 「標仕」16章で使われる建具の分類や一般的な各部の名称等は、次に示すとおりである。また、建具ごとに異なる詳細な名称は、各節の補足説明を参照されたい。

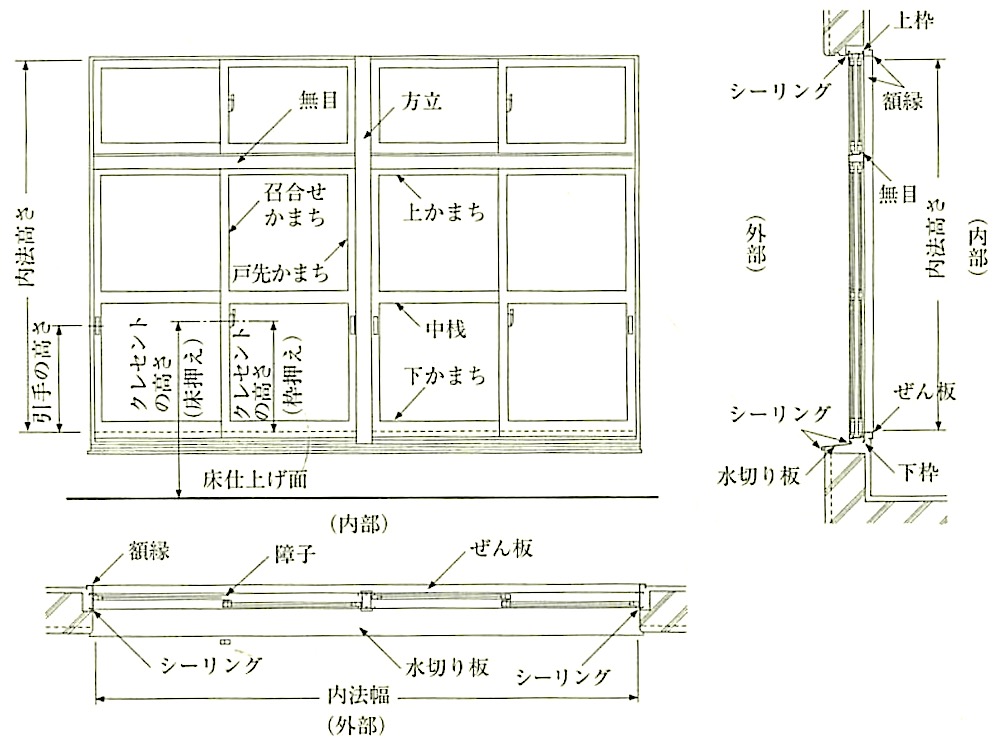

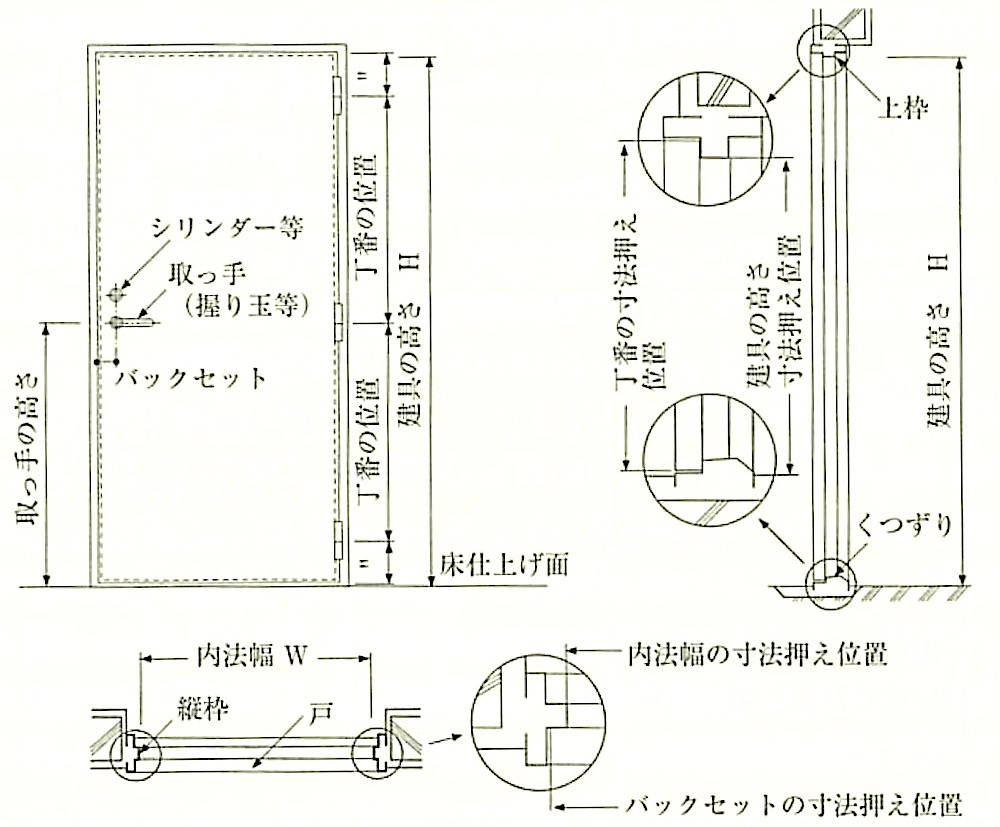

(1) 建具の寸法、部材名称等を図16.1.3及び図16.1.4に示す。

図16.1.3 出人口戸の寸法

図16.1.4 開口部窓に関する名称

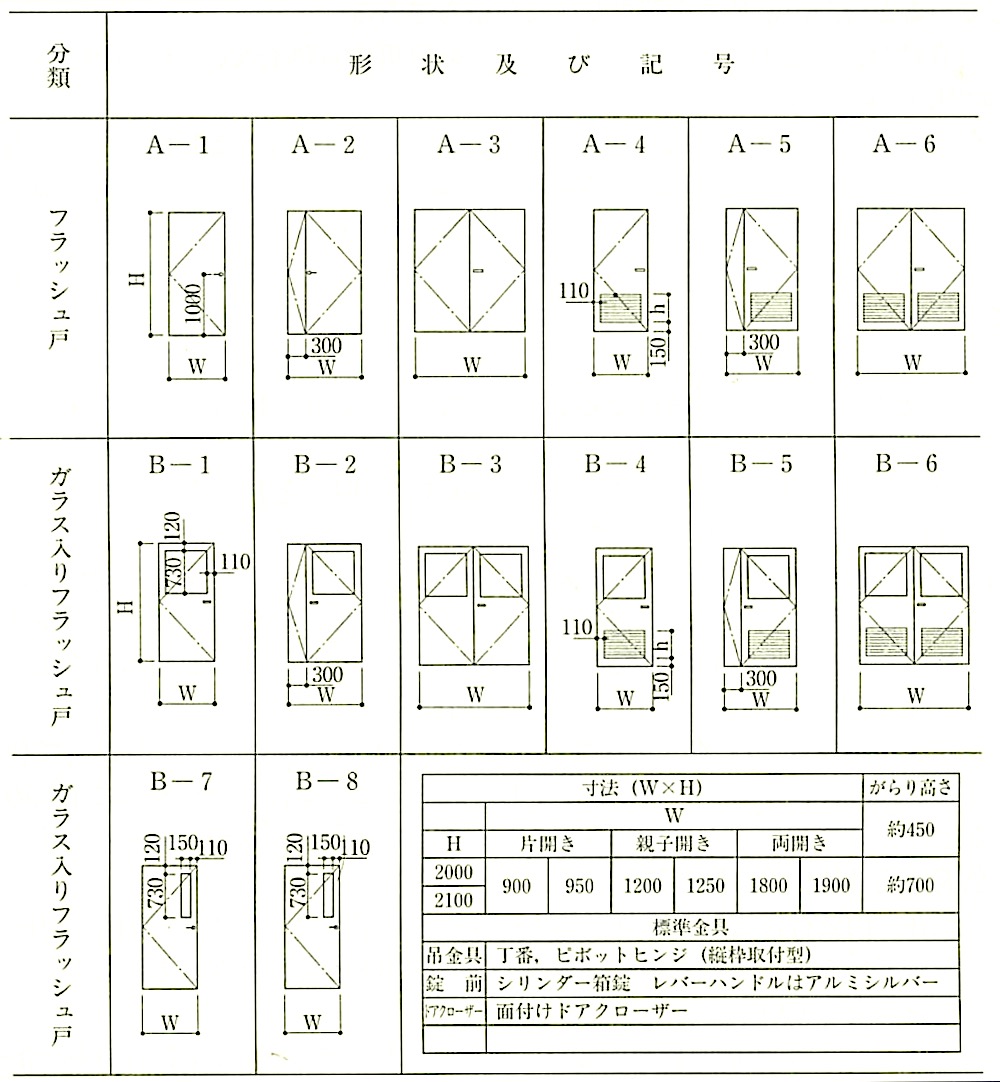

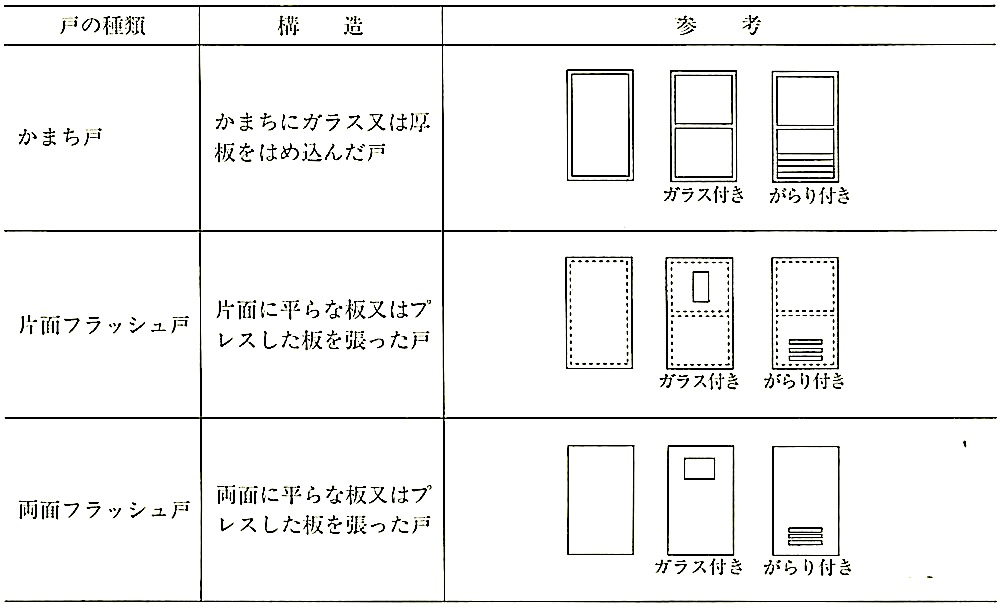

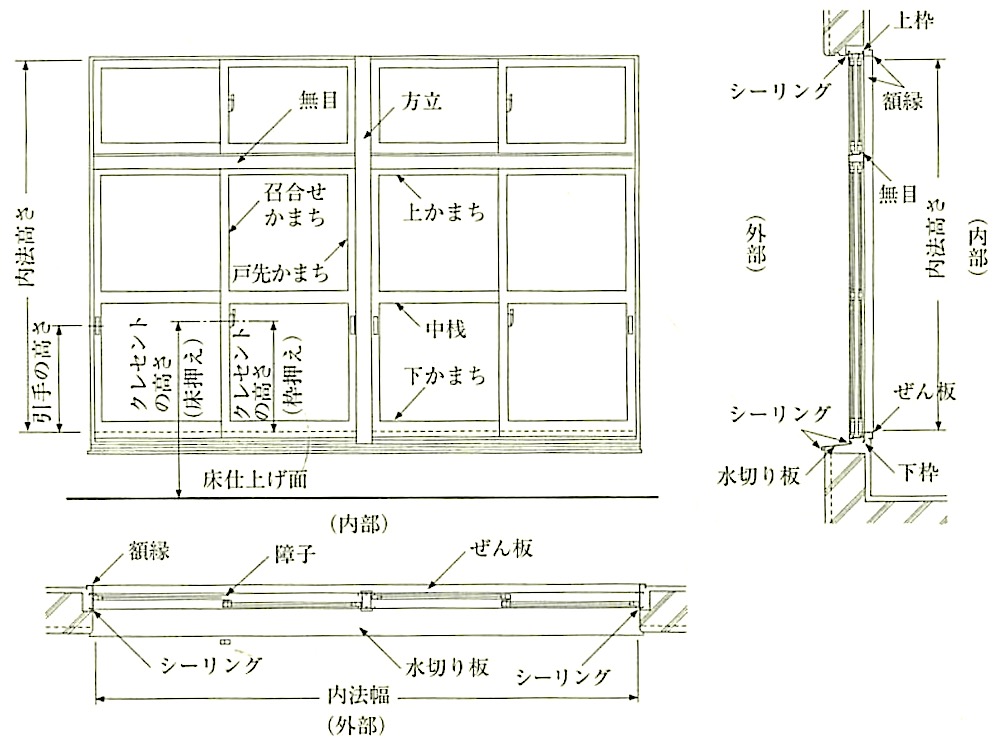

(2) 戸の種類と構造の例を表16.1.3に示す。

表16.1.3 戸の構造

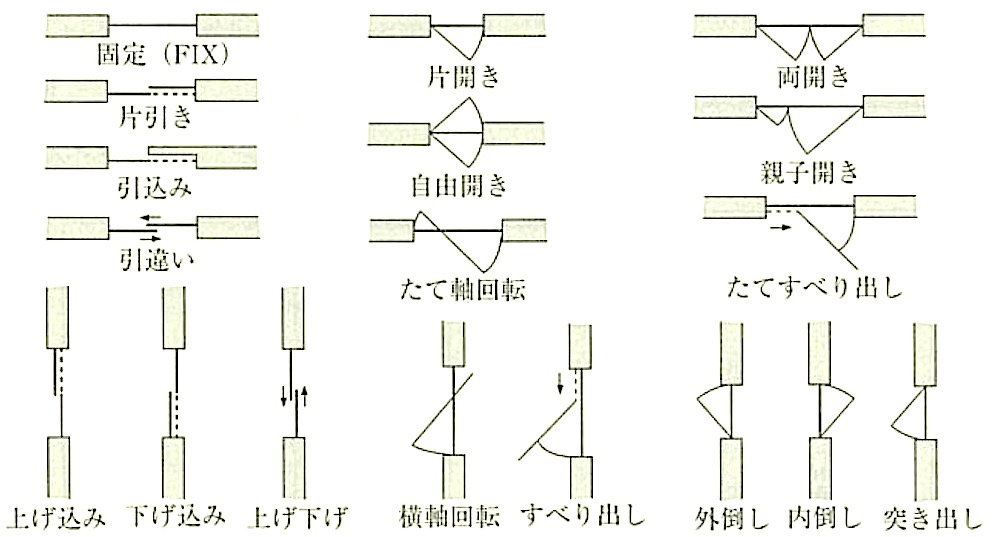

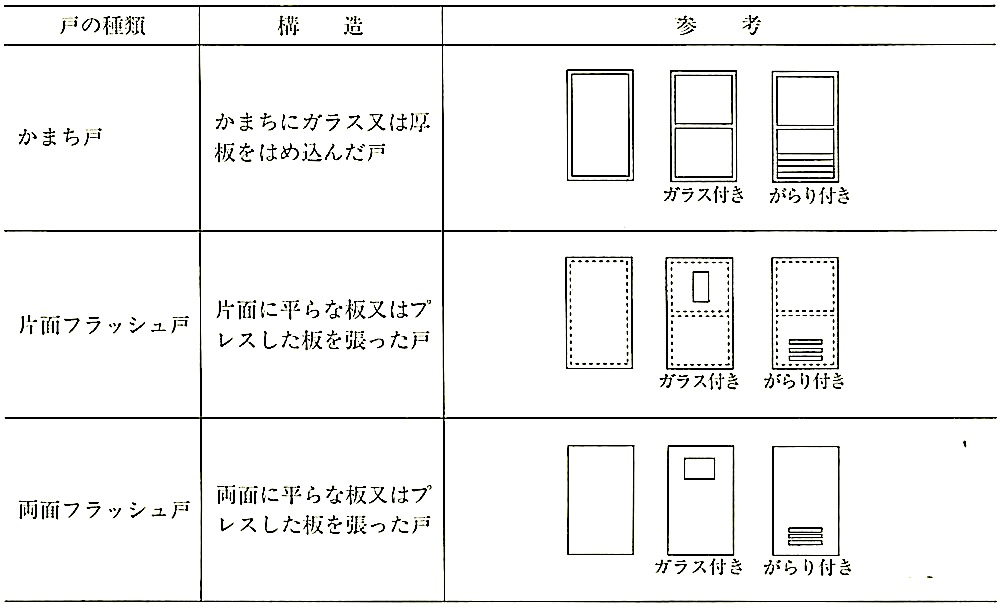

(3) 戸、窓の開閉方式を図16.1.5に示す。

図16.1.5 戸、窓の開閉方式

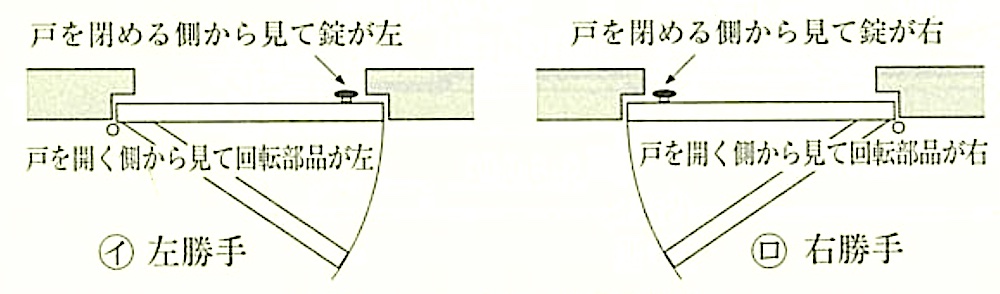

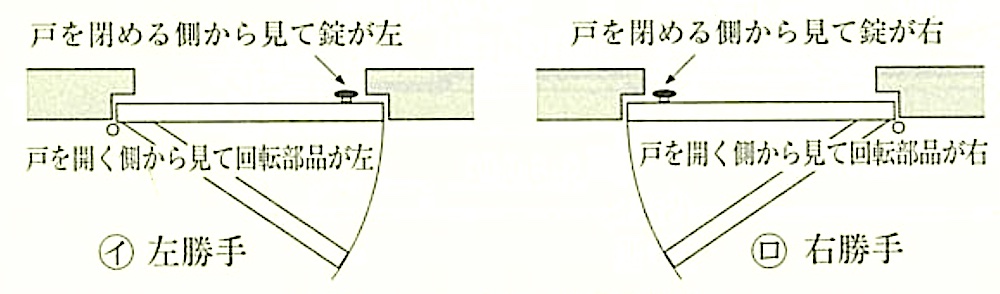

(4) 戸の開き勝手を図16.1.6に示す。

図16.1. 6 戸の開き勝手

(a) 「標仕」には、建具の種類に応じた材料が規定されている。主要材料の索材はJISが指定されており、一般にJISに適合する証明を建具製作所から提出させる。

材料のJISについては、2節以降の材料の項を参照されたい。

補助材料の中には、「標仕」で、具体的な品質を規定していないものがある。一般にそれらは、建具製作所が使用しているものとしてよいが、材質等が確認できる資料又は実績を確認する。

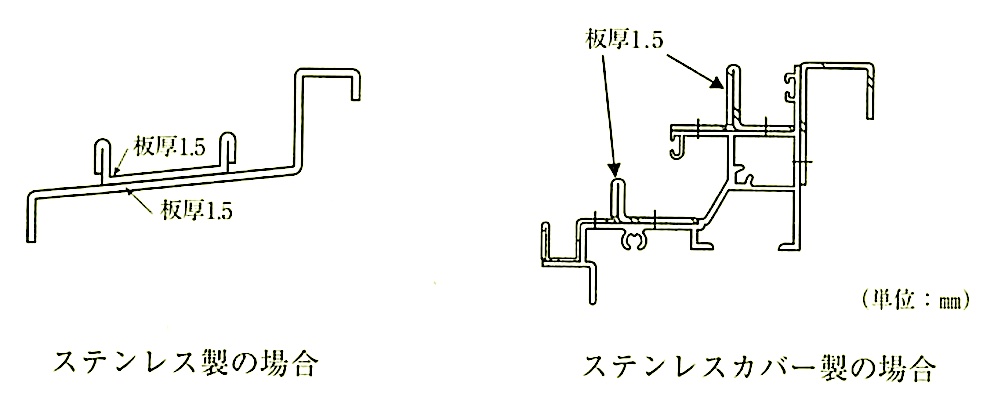

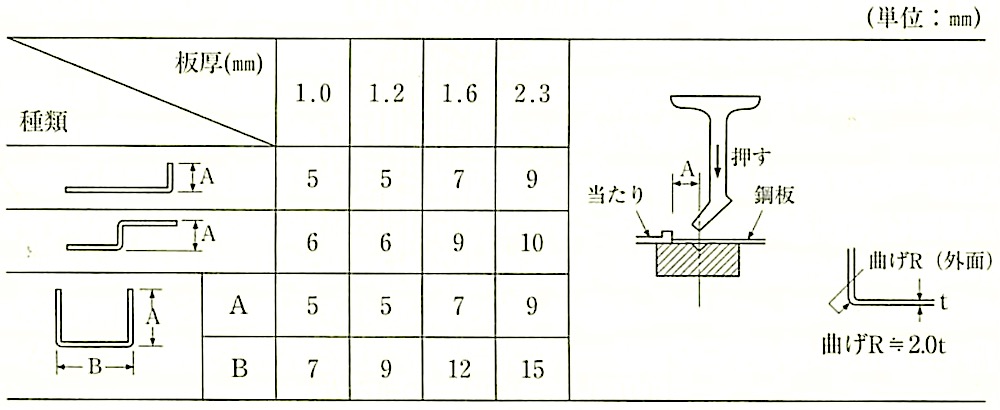

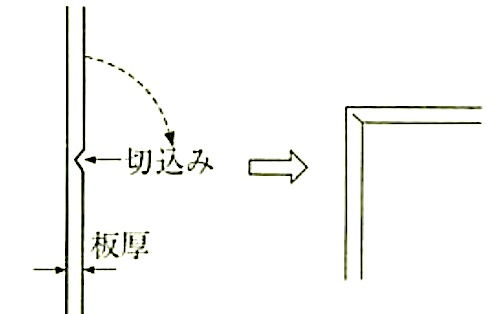

(b) 「標仕」には、建具の形状として使用材料の板厚等を規定している。一般にJISがある材料にあっては、JISの呼び名に対応するものを使用するが、これには許容差が含まれている。ただし、実厚の指定のある防火戸に使用する鋼板では、指定された値以下となる許容差は認められないので注意する。

また、製作所で加工し組み立てて、現場に搬入される建具の製品としての寸法精度は、一般の建築部材と比べて高い。しかし、これを現場に取り付けてはじめて建物の一部となるため、いくら製品としての精度が良くても、取り付けた結果の精度が適切でないと、建具としての性能を満足しないことになる。「所定の形状及び寸法を有する」とはまず,使用する材料の原さ等の確認方法をどのようにするか取り付けたのちの建具としてどの程度の精度を確保するかについてあらかじめ「品質計画」において提案させ,これによってプロセスの管理を行うことと考えればよい。

建具の表面状態は、建具の耐久性や意匠上の観点から重要な管理項目である。

一般に表面処理又は塗装が指定されており、現場に搬入された材料が指定どおりであっても、取り付けたのちの仕上り状態が問題である。したがって「所要の仕上り状態」としては、指定された表面処哩等の確認方法のほか、取付け後の傷、汚れ、反り、へこみ、著しい色むら等の許容限度、これらの限度を超えた場合の処置方法も含めて「品質計画」で提案させるようにする。

(c) 建具は、建物の構成材として16.1.7に示すような種類の性能が要求され、必要な性能が設計図書に特記される。外部に面する建具の性能値としては、耐風圧性、気密性及び水密性が特記されるが、耐風圧性は法令に定められた基準がある。その他の性能は、建物のグレード等に応じて設計担当者が特記する。

建具に求められる性能は、建具の種類や取り付けられる部位ごとに異なるものであり、例えば、シャッターやオーバーヘッドドアでは、気密及び水密性は要求されず、耐風圧性のみが要求される。また、屋内用で、遮音又は気密性が要求される建具では、これらの性能が特記される。

一方、16.1.7に示す性能は、製品としての建具の性能であり、建物の部位としてのものではない。これは、一般に取り付けられた状態での性能は、確認が困難であり、事実上は不可能なことによる。このため、建具工事では、要求される性能をもつ建具製品を建物に取り付けることで、要求される性能が確保できるようにする必要がある。

以上のことから、「所定の性能を有する」とは、建具製品としての性能の確認方法、製品の性能が確保できる取付け方法等について「品質計画」で明らかにし、定められた方法が手順どおり行われたことを、どのように確認し記録していくかを提案させ、実施させることと考えてよい。

一般に、建物の耐震性は構造部材の安全性だけでなく、建具や内装等の非構造部材の安全性も重要な事項であるが、耐風圧性、気密性、水密性等とは異なり、建具の耐震性が具体的に特記されることは少ない。しかし、非構造部材としての耐震性を付与することは重要である。「所要の耐震性能を有する」こととは、窓ガラスの破損に対する安全性の確認等も含めて16.1.7 (a)(6)を参考にして検討を行うことと考えればよい。

なお、大きな層間変位に対応させるには、意匠、構造を含めた設計上の検討が必要となる場合が多いので関係者を含めて打合せを行い、必要に応じて「標仕」1.1.8による協議を行う。

(1) 網入板ガラスや耐熱板ガラスの使用又は設備との関係等重要な事項は、防火区画や防煙区画が分からなければ適切な建具の配置を計画できない。防火区画や防煙区画は、本来設計図に明示されているものであるが、明示のない場合もあるので、計画通知書(確認申請書)に付属する図面の写し等により確認を行う。

(2) 耐熱板ガラスはJIS規格が制定されておらず、「標仕」にも規定されていないが、耐熱板ガラスを使用して大臣認定を取得したものがある。

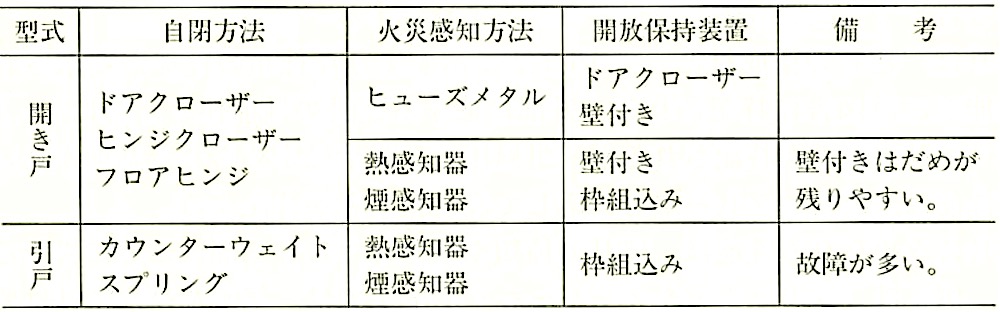

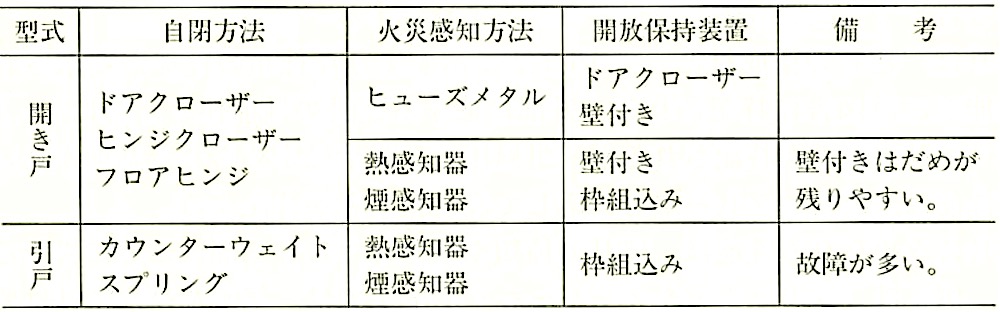

(3) 常時解放型の防火戸の機構は、一般に表16.1.4のようなものである。

表16.1.4 防火戸の機構

(b) 法令等に関連して、建具を防火戸とする箇所は、おおむね次のとおりである。

① 防火区画

② 延焼のおそれのある部分

③ 防火区画に接する外壁

④ 避難階段

⑤ 変電室

⑥ 発電機室.

⑦ 蓄電池室

⑧ 機械室・ボイラー室

⑨ 書庫

⑩ 防災センター

(c) 防火戸

① 国土交通大臣が定めた構造方法による製品(例示仕様)を使用する。

具体的には、平成12年建設省告示第1360号及び同第1369号に基づいて製作された製品を使用し施工する。この場合は、法律で定められた構造で施工するので認定書や認定番号はない。したがって、施工する仕様が規定に適合するか確認する。

② 国土交通大臣の認定を受けたもの(個別認定)を使用する。

建築基準法で構造方法が規定された ①以外のものは、個別に試験を受けて国土交通大臣の認定を取得する必要がある。個別認定品には認定番号と認定書があるので写しを確認する。認定番号は、特定防火設備がEA – □□□□(4桁の数字)、防火設備がEB – □□□□となっている。

(2) ガラス入り特定防火設備として、耐熱板ガラス及び網入板ガラスを一部使用して個別認定を受けているものがある。この防火設備については、(-社)日本サッシ協会から「ガラス入り特定防火設備運用指針/安全設計指針」が発行されているので参考にするとよい。

同様に樹脂製・木製で防火設備や特定防火設備の認定を受けたものも多く使われている。

(3) 遮煙性能を有する防火設備に関しては、建築基地法施行令第112条第9項及び第14項で、たて穴区画(吹抜き部、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースその他これらに類する部分)はその他の部分と遮煙性能を有する防火設備で区画するように義務付けている。

昇降機(EV)の昇降路に関しては昭和56年建設省告示第1111号が平成14年-5月に失効したことから、新しく遮煙性能をもつ防火設備として国土交通大臣認定CAS – □□□□/複合防火設備(準耐火構造壁・床付き)が誕生し、多くの認定品が使われるようになってきている。

しかし、施行令第112条では昇降路と同様に階段室等のたて穴区画にも義務付けていることから、平成16年3月22日の消防法改正では、同区画の防火設備の遮煙性を高める方法として、昇降路で認定され性能が明確な国土交通大臣認定 CAS – 0257等がこれに適合すると推奨しているので参考にするとよい。

(4) 防火戸にがらりを設ける場合は、防火ダンパー付きのものとする必要がある。

防火シャッター、自動回転ドア等の事故発生に伴う防止措置として、平成17年 12月1日建築基準法施行令第112条第14項第一号ロが施行され、防火区画に取付けの防火戸(特定防火設備又は防火設備)の閉鎖作動時に、周囲の人の生命又は身体の安全確保のため、危害防止措置の対応が義務付けられた。危害防止措置の要求性能は、昭和48年建設省告示第2563号(最終改正 平成17年12月1日国土交通省告示第1392号)に規定されており、概要は次のとおりである。

(i) 閉鎖作動時の運動エネルギー(MV2/2)が 10J以下であること。

ただし、

M:防火設備の質量(kg)

(ii) 防火設備の質量が15kg以下であること。ただし、質量が15kgを超える場合は、水平方向に閉鎖するもので閉じ力が150N以下であること、又は周囲の人と接触した場合に 5cm以内に停止すること。

特別注文の建具が特記される場合等では、その製作に先立ち、性能と機能を確認するため見本品が製作されることがある。特記により建具見本品を製作する場合は、見本品の製作期間と性能(水密性、気密性、強度、遮音性等)、機能(開閉等)の確認試験期間を製作工程に見込む必要がある。

(a) 建具工事の品質管理としては、製作所による社内検査と取付け後の建具の調整により当初の建具の品質が確保されていることを確認する検査がある。

(1) 社内検査の要領は、施工計画書で示されるので、その要領に基づいて検査を行わせ、結果を報告書として提出させるとよい。

① 建具符号、形式

② 全体の形状、使用材科の材質・板厚等

③ 表面処理の種別及び皮膜又は複合皮膜の種類(「標仕」表14.2.1[表面処理の種別]による)

④ 主要部分の寸法精度(JIS A 4702 (ドアセット)又はJIS A 4706(サッシ)による)

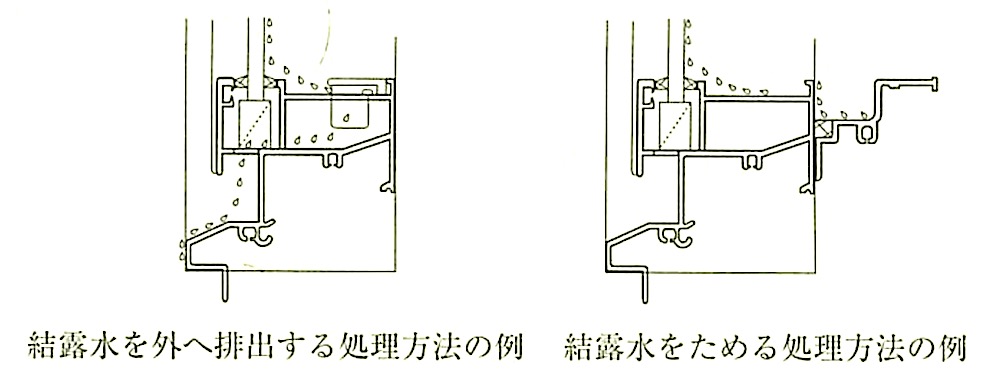

⑤ 漏水防止処置

⑥ 仕上げの状態

(3) 最近では、建具材料の加工にNC加工機を使用する例が増えてきており、同一形式の建具の場合、寸法精度については抽出検査としてよい。

(c) 「標仕」16.1.5(a)の「取付け調整」は、具体的には次の事項が調整されていることをいう。

(1) 開閉作動が円滑であること。

(2) 施錠、解錠の操作が円滑であること。

(3) 施錠後に大きながたつきがないこと。

(4) 付属金物(はずれ止め、戸当り、ドアクローザー等)の取付け、調整が完了していること。

(d) モルタル、プラスター等が長時間アルミニウム材に付着すると変色することがある。固化する前は、容易に取り除けるので、早期に水洗い等により清掃し除去する必要がある。

(a) 最近の建具では、開閉操作が複雑なものもある。オーバーヘッドドア等では誤操作が事故につながる可能性もあり、適宜、建具製作所より操作方法の表示情報を得て表示するとともに、工事完成時には、「標仕」1.7.3に基づき取扱い説明書を整備する必要がある。

(b) 個人情報保護法施行に伴い、個人情報を預かる公共建物においては開口部の不正侵入防止対策が必要となってきている。また、近年の侵入犯罪の増加に伴い、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定められた日本住宅性能表示基準に「防犯に関すること(開口部の侵入防止対策)」が追加され.その中で侵入を防止する性能が確かめられた部品として「防犯建物部品」が該当されるものとされた。このような背景から、「防犯建物部品」が特記されることが予想される。

「防犯建物部品」とは、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が、一定の防犯性能があると評価した建物部品であり、「官民合同会議」が公表する「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されたものである。

部品ごと、に定められた試験方法により合格したものが、5分間の侵入抵抗性能があると認められ、それらには「CPマーク」表示がなされる(図16.1.7参照)。また、公表された「防犯建物部品」(建具関連)は、公表されたガラス、ウィンドウフィルム及び錠を組み込むことにより防犯性能が確保されるということになっている。

図16.1.7 CPマーク

なお、「防犯建物部品」には業界別に次の① から⑦ のものがある。詳細は(公社)全国防犯協会連合会又は各団体のホームページに掲載されているので参考にされたい。

① 窓関係(サッシ全般、雨戸、面格子、窓シャッター):(-社)日本サッシ協会

② ドア関係(ドアA種、ガラスドア、引戸、ガラス引戸):(-社)日本サッシ協会

③ ドア関係(ドアB種):(-社)日本シャッター・ドア協会

④ シャッター関係(重量・軽量シャッター、オーバーヘッドドア、スイッチボックス、窓シャッター):(-社)日本シャッター・ドア協会

⑤ 錠関係(錠、電気錠、シリンダー、サムターン):日本ロック工業会

⑥ ガラス関係:板硝子協会

⑦ ウインドウフィルム:日本ウインドウフィルム工業会

(a) 建具に共通する主な性能の概要は、次のとおりである。

なお、特別注文の建具であっても、性能確認のための試験には多大な経費を要する場合があるので、試験の実施が特記されていない場合は、試験を強要してはならない。

(1) 耐風圧性

JIS A 4702 (ドアセット)又はJIS A 4706(サッシ)に規定される等級が特記される。

等級を超える風圧力の場合は、性能を確保するための品質基準を含めて風圧力の数値が特記される。

また、高さ60mを超える建物については、(-社)日本建築学会「建築物荷重指針・同解説」6章[風荷重]を用いる場合もある。

なお、平成12年建設省告示第1458号では、「高さ13m以下の建築物」、「高さ 13mを超える建築物の高さ13m以下の部分で高さ13mを超える部分の構造耐カ上の影響を受けない部分及び1階の部分又はこれに類する屋外からの出入口(専ら避難に供するものを除く。)を有する階の部分」の屋外に面する帳壁は適用除外とされている。高さ13m以下の部位に作用する風圧力については、「建築物荷重指針・同解説」に定める計算式によるほか、2節以降に掲げる建具の種類に応じた計算方法(16.2.2(a)、16.3.2(a)、16.11.2(c)、16.13.2(b). 16.14.2(b)参照)によって算定することができる。また、同告示に規定する計算式を高さ13m以下にそのまま適用することも技術的には可能である。

性能の確認は、部材の構造計算又は建具製作所で実施した試験の報告書等により行う。

特記により試験を行う場合は、JIS A 1515(建具の耐風圧性試験方法)による。

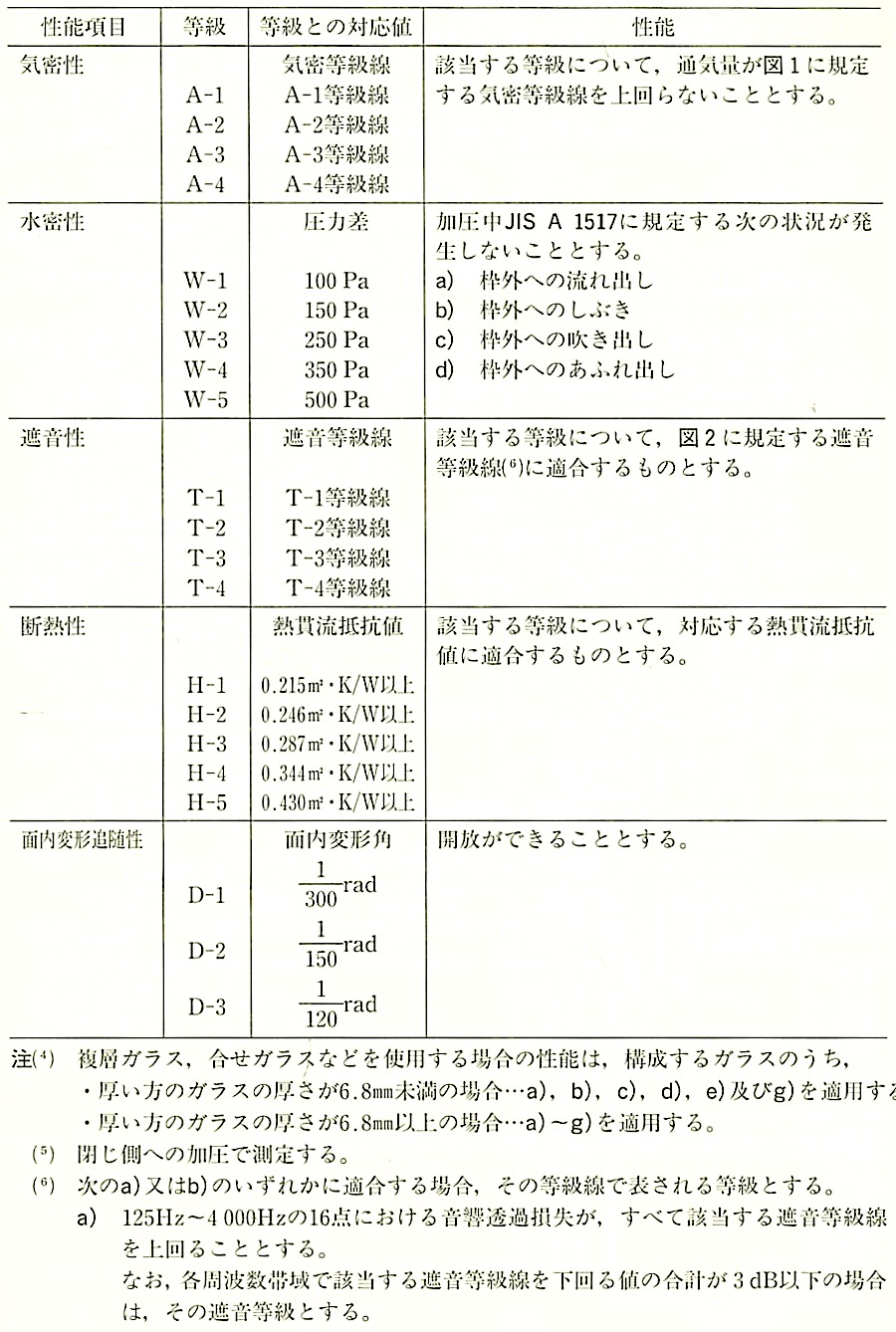

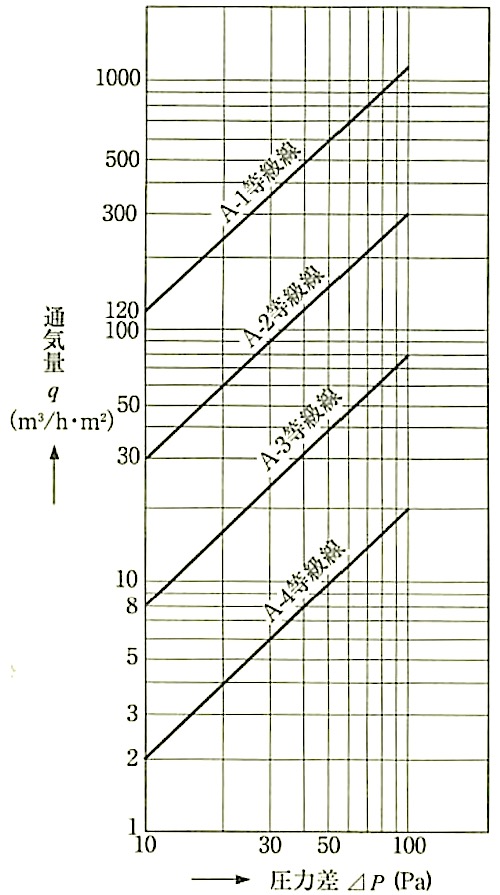

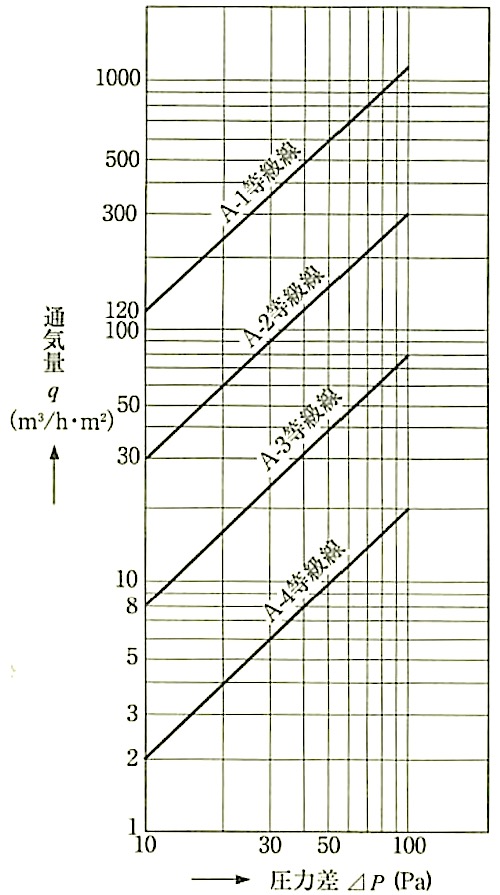

(2) 気密性

JIS A 4702又はJIS A 4706に規定される等級又は圧力差10Paに対する単位面積、単位時間当たりの通気量(m3/m2・ h)が特記される。

性能の確認は、建具製作所で実施した類似建具の試験の報告書等により行う。

特記により試験を行う場合は、JIS A 1516(建具の気密性試験方法)による。

(3) 水密性

JIS A 4702又はJIS A 4706に規定される等級が特記される。

なお、等級を超える条件の場合は、JIS A 1517(建具の水密性試験方法)での室内側に漏水を生じない限界の上限圧力差又は平均圧力差が特記される。

性能の確認は、建具製作所で実施した類似建具の試験の報告内等により行う。

特記により試験を行う場合は.JISA1517による。

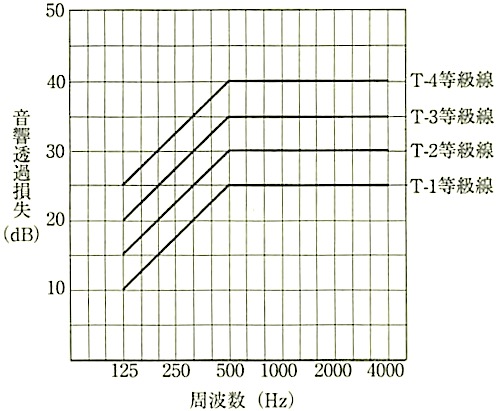

(4) 遮音性

JIS A 4702又はJIS A 4706に規定される等級が特記される。

性能の確認は、建具製作所で実施した類似建具の試験の報告書等により行う。

特記により試験を行う場合は、JIS A 1416(実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法)に準ずる。

(5) 断熱性

(i) JIS A 4702若しくはJIS A 4706に規定される等級又はJIS A 2102-1(窓及びドアの熱性能ー熱貫流率の計算ー第1部:一般)及びJIS A 2102-2(窓及びドアの熱性能ー熱貫流率の計算ー第2部:フレームの数値計算方法)に基づく熱貫流率計算(単位面積1m2の温度差1Kに対する通過熱量)の熱貫流率 (W/m2・K)で特記される。

性能の確認はJIS A 2102-1及びJIS A 2102-2に基づく熱貫流率計算又は建具製作所で実施した類似建具の試験の報告書等により行う。

特記により試験を行う場合は、JIS A 4710(建具の断熱性試験方法)による。

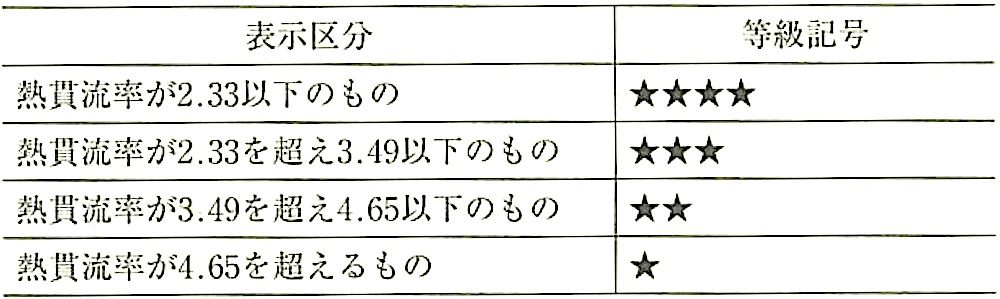

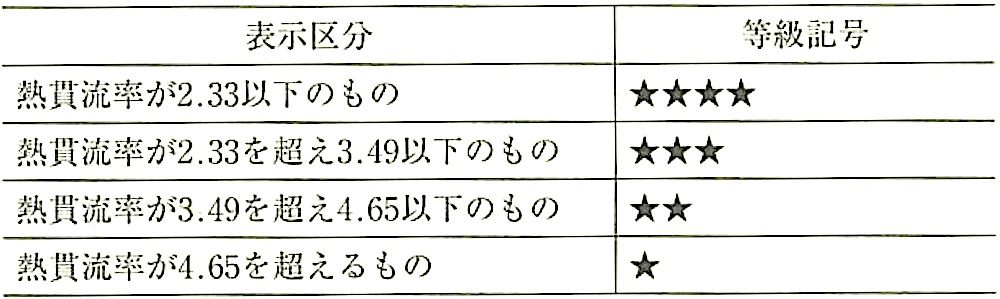

(ii) 住宅の窓等の断熱性能表示

住宅の窓等に関して、エネルギーの使用の合理化に関する法律第86条(一般消費者への情報の提供)に基づき「窓等の断熱性能に係る情報提供に関するガイドライン」(住宅の窓を製造し、又は輸入する事業を行う者が当該窓の断熱性に係る品質の一般消費者への情報提供のための表示に関し講ずべき措置に関する指針)(平成19年12月28日経済産業省告示第321号 最終改正平成22年5月24日)が経済産業省より公表されているので参考に示す。

同ガイドラインに基づき「窓」(住宅用の窓におけるガラス組込み完成品)を完成させた建具製作所の場合、個々の商品に対し、出荷段階において表16.1.5の表示区分で「省エネ建材等級ラベル」(図16.1.8参照)を張り付けている。

図16.1.8 省エネ建材等級ラベル

表16.1.5 省エネ建材等級ラベルの表示区分表示区分

(6) 耐震性

建具の耐震性は、一般に建物の層間変位に対して窓ガラスが破損・脱落して人的被害を及ぼさないようにすることである。

建具にはめ込まれた窓ガラスの建物の層間変位に対する安全性は、図16.1.9に示すブーカムの提案式によって求めてよい。

なお、この式はガラスとその周囲の枠との関係を示すものである。

一般に固定窓(FIX)部では、層間変位が直接枠に作用するのでこのまま適用できる。しかし、可動部では、枠と障子との間に隙間があるため、まず枠が変形し障子にぶつかり、はじめて障子が変形する。また、引戸では、更に障子の回転も考慮できる。したがって、障子にはめ込まれたガラスの層間変位に対する安全性は、多くの震災でも証明されているように、固定窓の場合に比べはるかに高い。

また、ドアセットの層間変位に対する安全性は、16.4.2(e)による。

図16.1.9中の① が平常時の状態であり、ガラス小口とサッシのガラス溝との間には、C1~C4の隙問(エッジクリアランス)が設けられている(16.14.3 (a) (2)参照)。建物の層間変位によって、建具の上下枠間に変位が生じ、② から③の状態へと移って行く。③ の状態(建具の上下隙間の変位がδ2)が、窓ガラスの終局的な状態であり、建物の層間変位で建具がこのような状況にならなければ窓ガラスは安全であるといえる。

建物の層間変位は、建物の剛性によって決まるものであり、特記がない場合には、設計担当者に確認する必要がある。

一般に中層建物では、S造はRC造に比べ剛性が比較的小さいため層間変形角 1/150程度が妥当であるが、一般普及品の固定窓(FIX)部においては、サッシの細長比の関係により、ガラスエッジクリアランスが確保できない場合が起こり得るので配慮が必要である。

.jpg)

図16.1.9 窓ガラスの層間変位に対する安全性(ブーカムの提案式)

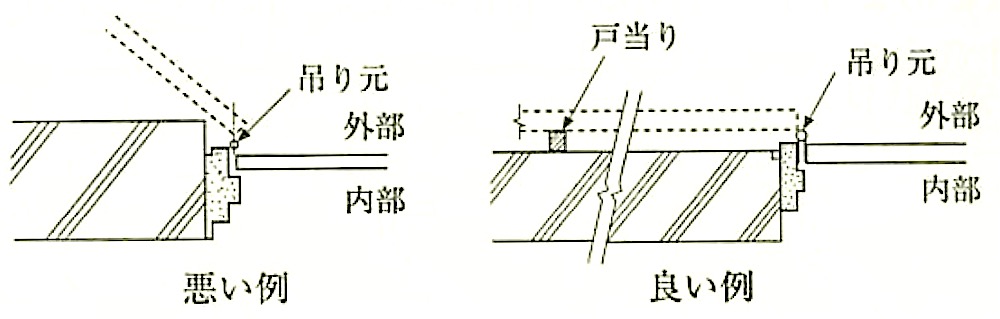

(1)屋上の外開き戸は、風にあおられるおそれがあり、また、内開き戸は雨仕舞が悪いのでなるべく引戸にするのがよい。

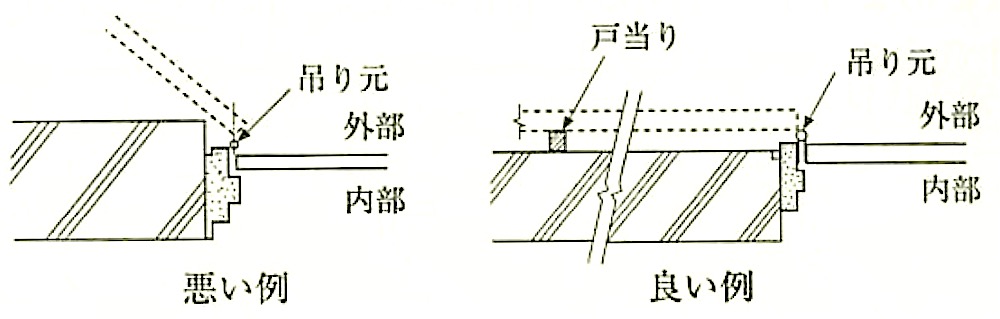

なお、やむを得ず外開き戸にする場合は、図16.1.10のように適切な位置に戸当り等を付け、戸の変形を防止するのがよい。戸当りの位置及び大きさは、取っ手(握り玉等)の大きさを考慮する。

図16.1.10 屋上の外開き戸の納まり

(2) 建具の下辺で防水層と取合う部分は、雨仕舞に十分注意する。

なお、屋上、屋根の仕上げ面から建具下端までの寸法は、200mm以上とするのがよい。

外倒し窓、内倒し窓等がある。機構は、手動式と電動式(手動併用)等があり、煙感知器と連動して自動開放することができる。手動式の開放操作は、ワンタッチで引手及びレバーを引くものと、オペレーターでプッシュボタンを押すものがある。閉鎖操作は、ハンドルを回す。手動開放装置の操作部分は、建築基準法施行令第126条の3に「壁に設ける場合においては床面から80cm以上1.5m以下の高さの位置に、天井から吊り下げて設ける場合においては床面からおおむね1.8mの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。」と定められている。電動式の解放操作は、個別、プッシュボタン又は手動ハンドルによることもでき、集中制御にすることが可能である。引違い窓等を排煙設備とする場合は、クレセントの取付け高さに注意する。

(4) 防煙垂れ壁

固定方式と可動方式がある。可動方式には、回転降下方式、垂直降下方式とがあり、その機構は、煙感知器、熱感知器連動及び手動方式がある。

(5) 耐火クロス製防火/防煙スクリーン

性能規定化に伴い、ガラスクロス等を用いた巻取り式の防火設備は、特定防火設備等の国土交通大臣の認定が必要である。

(6) がらり

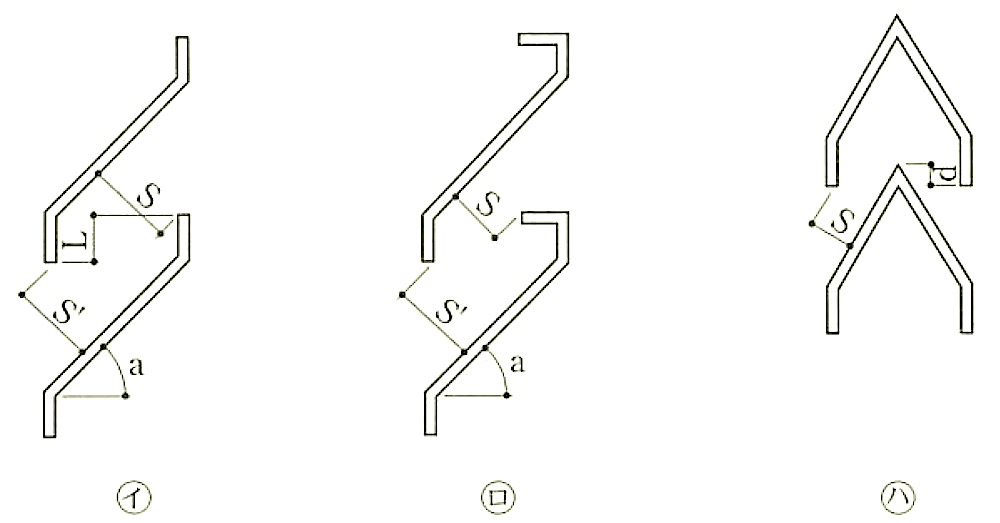

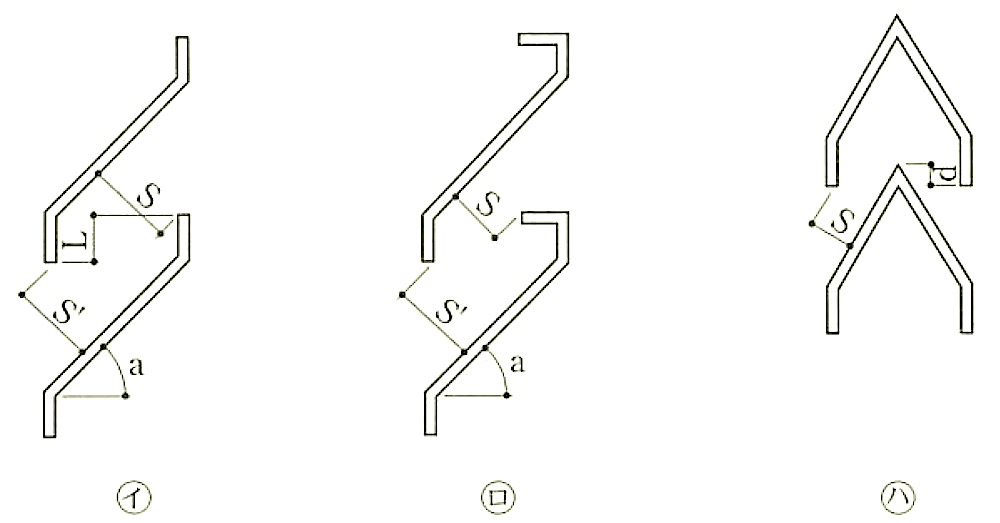

(i) 給排気のためのがらりの有効開口部(フリーエリア)は、図16.1.11のS又はS’寸法の小さい方に隙間の長さを掛けたものの和である。

(ii) がらりの羽根の形は、図16.1.11の(イ) が一般的である。風当たりの強いところでは雨、雪の吹込みに対する対策のために、(ロ) とするか又は羽根の重なりLを大きくする。また、強風時の雨、雪の吹込み対策として、羽根をたてに設置したたて形がらりも市販されている。

なお、がらりの面積や間口率については、設計担当者に確認しておく必要がある。

(iii) 廊下と部屋の間に設ける場合は、一般に図16.1.11の(ハ) の形にするか又は(イ) の形にして内部を部屋側にして廊下から足元が見えないようにする。(ハ) の形では、d寸法をあまり小さくすると製作誤差で、部屋の光が外に見えるおそれがあるので注意する。

図16.1.11 がらりの羽根

本来、「標仕」の適用範囲外であるが、意匠性から特別注文の建具が設計図書に明示されることも多い。しかし、(a) に示したように、特別注文の建具の性能の確認手段は、その多くが新たな実験を伴うこととなる。更に、建具の詳細設計をする費用と期間を要し、大幅なコスト増は避けられない。

したがって、特別注文の建具を指示する場合には、必ずその旨が特記されてなければならない。

(i) 建築基準法施行令の関連部分の抜粋を次に示す。

建築基準法施行令

第39条(屋根ふき材等の緊結)

屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。

2 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

第82条の4(屋根ふき材等の構造計算)

屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。(限界耐力計算)

第82条の5(第1項 第一号~第六号 省略)

七 極根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁が第三号二の規定によって計算した建築物の各階に生ずる水平方向の層間変位及び同号ロの規定によって計算した建築物の損傷限界固有周期に応じて建築物の各階に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。

(ii) 建設省告示「屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件」の抜粋を次に示す。

屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件

(昭和46年1月29日 建設省告示第109号最終改正平成12年5月23日)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第39条第2項の規定に基づき、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を次のように定める。

第1

屋根ふき材は、次に定めるところによらなければならない。(第一号~第三号 省略)

第2

外装材は次の各号に定めるところによらなければならない。(第一り及び第二号省略)

第3

地階を除く階数が 3以上である建築物の屋外に面する帳壁は、次に定めるところによらなければならない。

一 帳壁及び支持構造部分は、荷重又は外力により脱落することがないように構造耐力上主要な部分に取り付けること。

ニ プレキャストコンクリート板を使用する板壁は、その上部又は下部の支持構造部分において可動すること。ただし、構造計算又は実験によってプレキャストコンクリート板を使用する帳壁及びその他の支持構造部分に著しい変形が生じないことを確かめた場合にあっては、この限りでない。

三 鉄網モルタル塗の帳壁に使用するラスシート、ワイヤラス又はメタルラスは、日本産業規格(以下「JIS」という。)A5524(ラスシート(角波亜鉛鉄板ラス))-1994、JIS A5504(ワイヤラス)ー1994又はJIS A5505(メタルラス)-1995にそれぞれ適合するか、又はこれらと同等以上の性能を有することとし、かつ、間柱又は胴縁その他の下地材に緊結すること。

四 帳壁としてガラス入りのはめごろし戸(網入ガラス入りのものを除く。)を設ける場合にあっては、硬化性のシーリング材を使用しないこと。ただし、ガラスの落下による危害を防止するための措置が講じられている場合にあっては、この限りでない。

五 高さ31メートルを超える建築物(高さ31メートル以下の部分で高さ31メートルを超える部分の構造耐力上の影響を受けない部分を除く。)の屋外に面する帳壁は、その高さの150分の1の層間変位に対して脱落しないこと。ただし、構造計算によって帳壁が脱落しないことを確かめた場合においては、この限りでない。

(ⅲ) 建設省告示「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」の抜粋を次に示す。

屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件

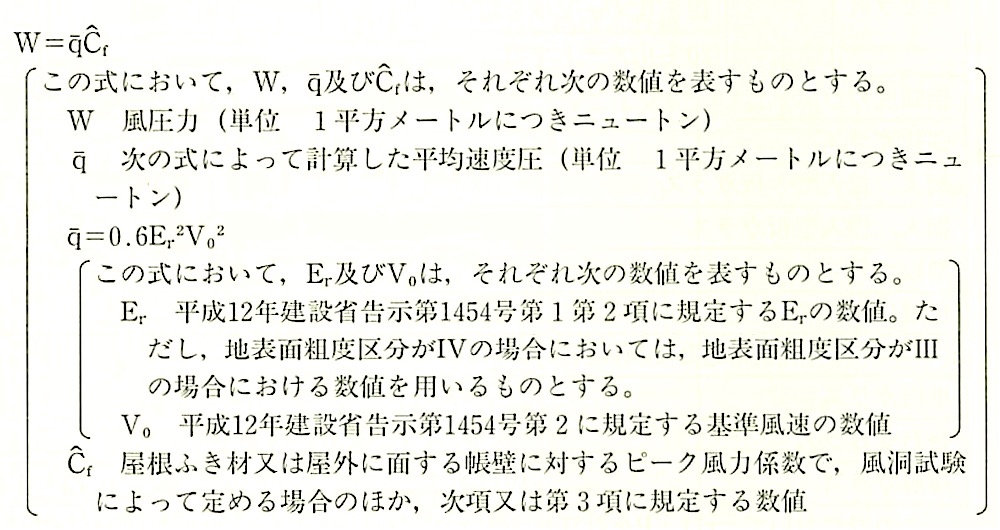

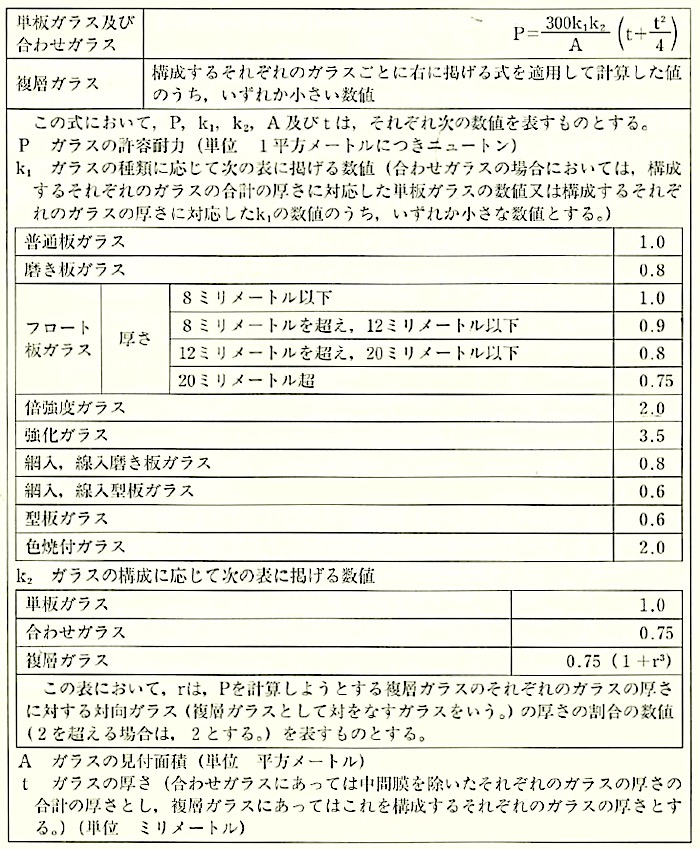

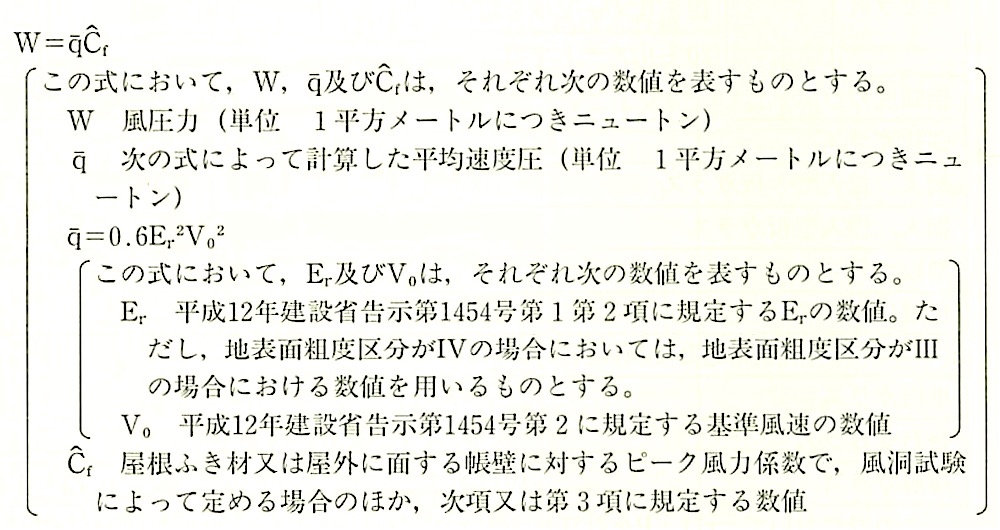

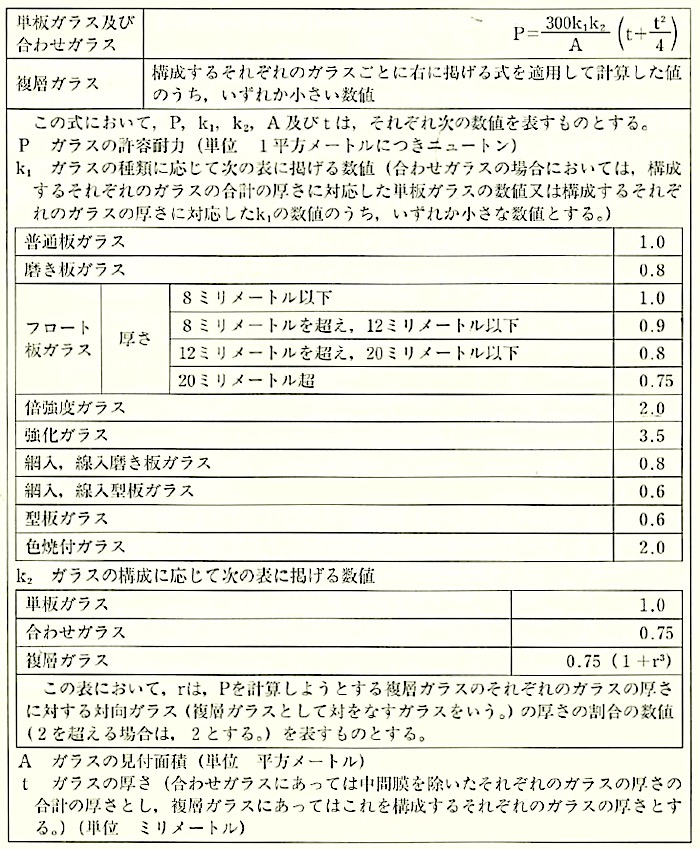

(平成12年5月31日 建設省告示第1458号最終正平成19年9月27日)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第82条の4の規定に基づき、屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を次のように定める。1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第82条の4に規定する屋根ふき材及び屋外に面する帳壁(高さ13メートルを超える建築物(高さ13メートル以下の部分で高さ 13メートルを超える部分の構造耐力上の影響を受けない部分及び1階の部分又はこれに類する屋外からの出入口(専ら避難に供するものを除く。)を有する階の部分を除く。)の帳壁に限る。)の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準は次のとおりとする。一 次の式によって計算した風圧力に対して安全上支障のないこと。

二 帳壁にガラスを使用する場合には、第一号の規定により計算した風圧力が、当該ガラスの種類、構成、板厚及び見付面積に応じて次の表により計算した許容耐力を超えないことを確かめること。

2 屋根ふき材に対するピーク風力係数は、次の各号に掲げる屋根の形式に応じ、それぞれ当該各号の定めるところにより計算した数値とする。(第一号〜第三号 省略)

3 屋外に面する帳壁に対するピーク風力係数は、第一号に規定するピーク外圧係数から第二号に規定するピーク内圧係数を減じた値とする。(第一号及び第二号 省略)

(iv) 建設省告示「Eの数値を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を定める件」の抜粋を次に示す。

Eの数値を算出する方法並びにVo及び風力係数の数値を定める件

(平成12年5月31日 建設省告示第1454号)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第87条第2項及び第4項の規定に基づき、Eの数値を算出する方法並びにVo及び風力係数の数値を次のように定める。

第1

(省略)

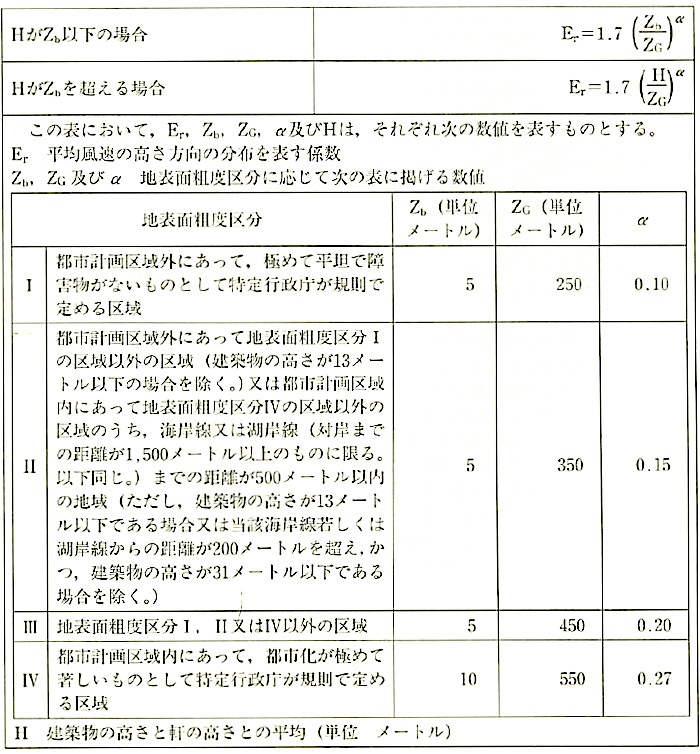

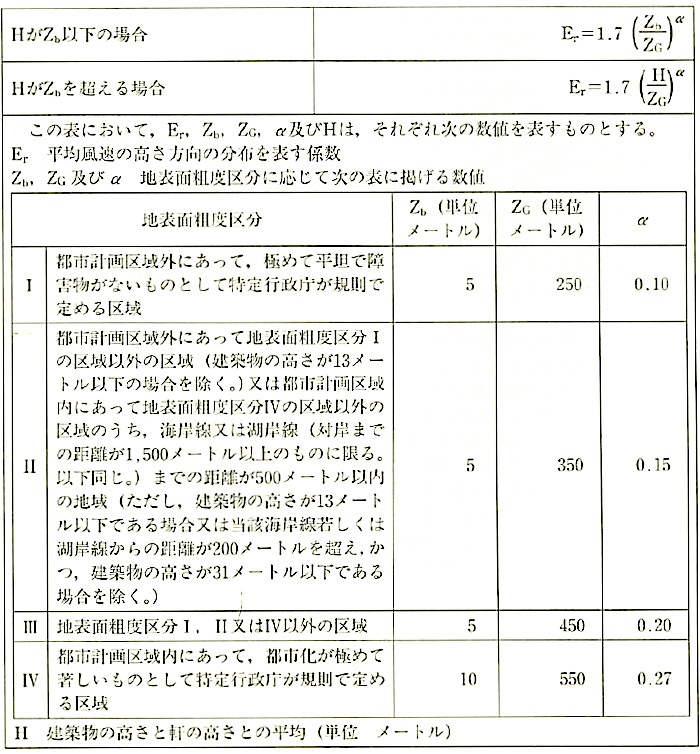

2 前項の式のErは、次の表に掲げる式によって算出するものとする。ただし、局地的な地形や地物の影響により平均風速が割り増されるおそれのある場合においては、その影響を考慮しなければならない。

(v) 建設省告示「損傷限界変位、Td、Bdi.、層間変位、安全限界変位、Ts、Bsi、.Fh 及び Gs を計算する方法並びに屋根ふき材等及び外壁等の構造耐力上の安全を確かめるための構造計算の基準を定める件」の抜粋を次に示す。

損傷限界変位、Td、Bdi、層間変位、安全限界変位、Ts、Bsi、Fh及びGsを計算する方法並びに屋根ふき材等及び外壁等の構造耐力上の安全を確かめるための構造計尊の基準を定める件

(平成12年5月31日 建設省告示第1457号 最終改正平成19年9月27日)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第82条の5第三号イから二まで、第五号、第七号並びに第八りの規定に基づき、損傷限界変位、Td、Bd、層間変位、安全限界変位、Ts、Bsi、Fh及びGsを計算する方法並びに屋根ふき材等の構造耐力上の安全を確かめるための構造計算の基準を次のように定める。(第1~第10省略)

第11

令第82条の5第七号に規定する屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造i計算の基準は、次のとおりとする。

ー 風圧力に対して、平成12年建設省告示第1458号に規定する構造計算を行うこと。

二 地震力に対して、次に定める方法により構造計算を行うこと。ただし、令第39条の規定に適合し、かつ、令第82条の6第三号の規定により求めた建築物の層間変位の当該各階の高さに対する割合が200分の1以下であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

イ 屋根ふき材について、建築物の損傷限界時に屋根ふき材が取り付く階に生ずる加速度によって当該屋根ふき材の面内及び面外に作用する力を求め、当該力により緊結部分に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。

ロ 外装材及び屋外に面する帳壁(以下「外装材等」という。)について、建築物の損傷限界時における外装材等が取り付く部分の上下の部分に生ずる加速度によって当該帳壁等の面内及び面外に作用する力を求め、当該力により緊結部分に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。

ハ 外装材等について、建築物の損傷限界時における外装材等が取り付く階に生ずる層間変位を求め、当該変位により緊結部分に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。 ただし、当該部分の脱落防止その他有効な手法を用いて、地震に対する安全性が同等以上であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

(2) 法 令(防火設備関連)

建築基準法

(用語の定義)

第2条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

九の二 耐火建築物

次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国上交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

第64条(外壁の開口部の防火戸)

防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

(ⅱ) 建築基準法施行令の関係部分の抜粋

建築基準法施行令

第109条(防火戸その他の防火設備)

法第2条第九号のニロ及び法第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火災を遮る設備とする。

2 隣地桜界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあっては3メートル以下、2階以上にあっては5メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。

第109条の2(遮炎性能に関する技術的基準)

法第2条第九号のニロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。

第112条(防火区画)

主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イ若しくは口のいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が1500平方メートルを超えるものは、床面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)の合計1500平方メートル以内ごとに第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国上交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。

一(省略)

二 階段当の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)で第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの

2〜13(省略)

14 第1項から第5項まで、第8項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第5項、第8項、第9項又は節12項の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。

ー 第1項本文、第2項若しくは第3項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第5項の規定による区画に用いる法第2条第九号のニロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの

イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。

ロ 閉鎖又は作動をするに際して当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。

ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあっては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。

ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

二 第1項第二号、第4項、第8項芳しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第8項、第9項若しくは第12項の規定による区画に用いる法第2条第九号のニロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの

イ 前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。

ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあっては火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

第136条の2の3(準遮炎性能に関する技術的基準)

法第64条の政令で定める技術的基準は、防火設備に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。

建築基準法施行令

(iii) 建設省告示「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」の抜粋を次に示す。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件

(昭和48年12月28日 建設省告示第2563号最終改正平成17年12月1日)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第14項第一号、第129条の13の2〔平成12年4月政令第211号により改正〕及び第136条の2第一号の規定に基づき、防火区画に用いる防火設備等の構造方法を次のように定める。

第1

建築基準法施行令(以下「令」という。)第112条第14項第一号イから二までに掲げる要件(二に掲げる要件にあつては、火災により煙が発生した場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであることに限る。)を満たす防火設備の構造方法は、次の各号のいずれかに定めるものとする。

一 次に掲げる基準に適合する常時閉鎖状態を保持する構造の防火設備とすること。

イ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合するものであること。

(1) 面積が3m2以内の防火戸で、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するもの(以下「常時閉鎖式防火戸」という。)であること。

(2) 面積が3m2以内の防火戸で、昇降路の出人口に設けられ、かつ、人の出入りの後20秒以内に閉鎖するものであること。

ロ 当該防火設備が開いた後に再び閉鎖するに際して、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、人の通行の用に供する部分以外の部分に設ける防火設備にあつては、この限りでない。

(1) 当該防火設伽の質量(単位 kg)に当該防火設備の閉鎖時の速度(単位 m/秒)の2乗を乗じて得た値が20以下となるものであること。

(2) 当該防火設備の質量が15kg以下であること。ただし、水平方向に閉鎖をするものであってその閉鎖する力が150N以ドであるもの又は周囲の人と接触することにより停止するもの(人との接触を検知してから停止するまでの移動距離が 5cm以下であり、かつ、接触した人が当該防火設備から離れた後に再び閉鎖又は作動をする構造であるものに限る。)にあつては、この限りでない。

二 次に掲げる基準に適合する随時閉鎖することができる構造の防火設備とすること。

イ 当該防火設備が閉鎖するに際して、前号ロ(1)及び(2)に掲げる基準に適合するものであること。ただし、人の通行の用に供する部分以外の部分に設ける防火設備にあつてはこの限りでない。

(以下省略)

(iv) 建設省告示「防火設備の構造方法を定める件」の抜粋を次に示す。

防火設備の構造方法を定める件

(平成12年5月24日 建設省告示第1360号)建築基準法(昭和25年法律第201号)節2条第九号のニロの規定に基づき、防火設備の構造方法を次のように定める。

第1

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の2に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。

ー 建築基準法施行令第114条第5項において準用する建築基準法施行令第112条第16項に規定する構造とすること。

二 次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすること。

イ 鉄製で鉄板の厚さが0.8ミリメートル以上1.5ミリメートル未満のもの

ロ 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが3.5センチメートル未満のもの

ハ 土蔵造の戸で厚さが15センチメートル未満のもの

二 鉄及び網入ガラスで造られたもの

ホ 骨組を防火塗料を塗布した木材製とし、屋内面に厚さが1.2センチメートル以上の木毛セメント板又は厚さが0.9センチメートル以上のせっこうポードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの

三 前号イ又は二に該当するものは、周囲の部分(防火戸から内側に15センチメートル以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。

四 開口面積が0.5平方メートル以内の開口部に設ける戸で、防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで造られたもの

第2

第1に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。

(v) 建設省告示「防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を定める件」の抜粋を次に示す。

防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を定める件

(平成12年5月25日 建設省告示第1366号)建築基準法(昭和25年法律第201号)第64条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を次のように定める。

第1

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の3に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、建築基準法第2条第九号のニロに規定する構造とすることとする。

第2

第1に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当たりを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。

(vi) 建設省告示「特定防火設備の構造方法を定める件」の抜粋を次に示す。

特定防火設備の構造方法を定める件

(平成12年5月25日 建設省告示第1369号)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。

第1

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。

一 骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが0.5ミリメートル以上の鉄板を張った防火戸とすること。

二 鉄製で鉄板の厚さが1.5ミリメートル以上の防火戸又は防火ダンパーとすること。

三 前二りに該当する防火設備は、周囲の部分(防火戸から内側に15センチメートル以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。

四 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが3.5センチメートル以上の戸とすること。

五 土蔵造で厚さが15センチメートル以上の防火戸とすること。

六 建築基準法施行令第109条第2項に規定する防火設備とみなされる外壁、そで壁、塀その他これらに類するものにあっては、防火構造とすること。

七 開口面積が100平方センチメートル以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面から高さが1メートル以下の換気孔に設ける網目2ミリメートル以下の金網とすること。

第2

第1(第六号及び第七号を除く。)に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。

(3) JIS

(i) JIS A 1513(建具の性能試験方法通則)の抜粋を次に示す。

JIS A 1513: 1996

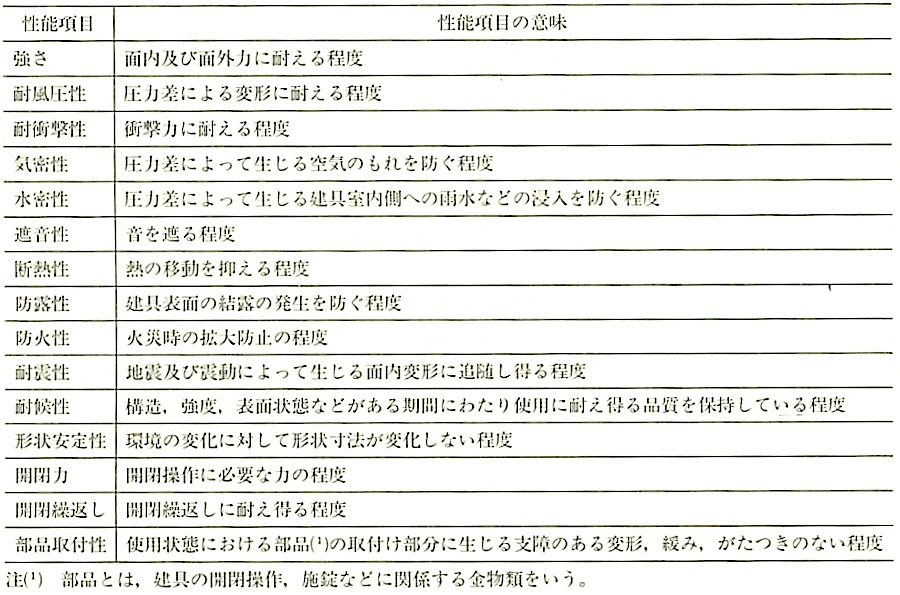

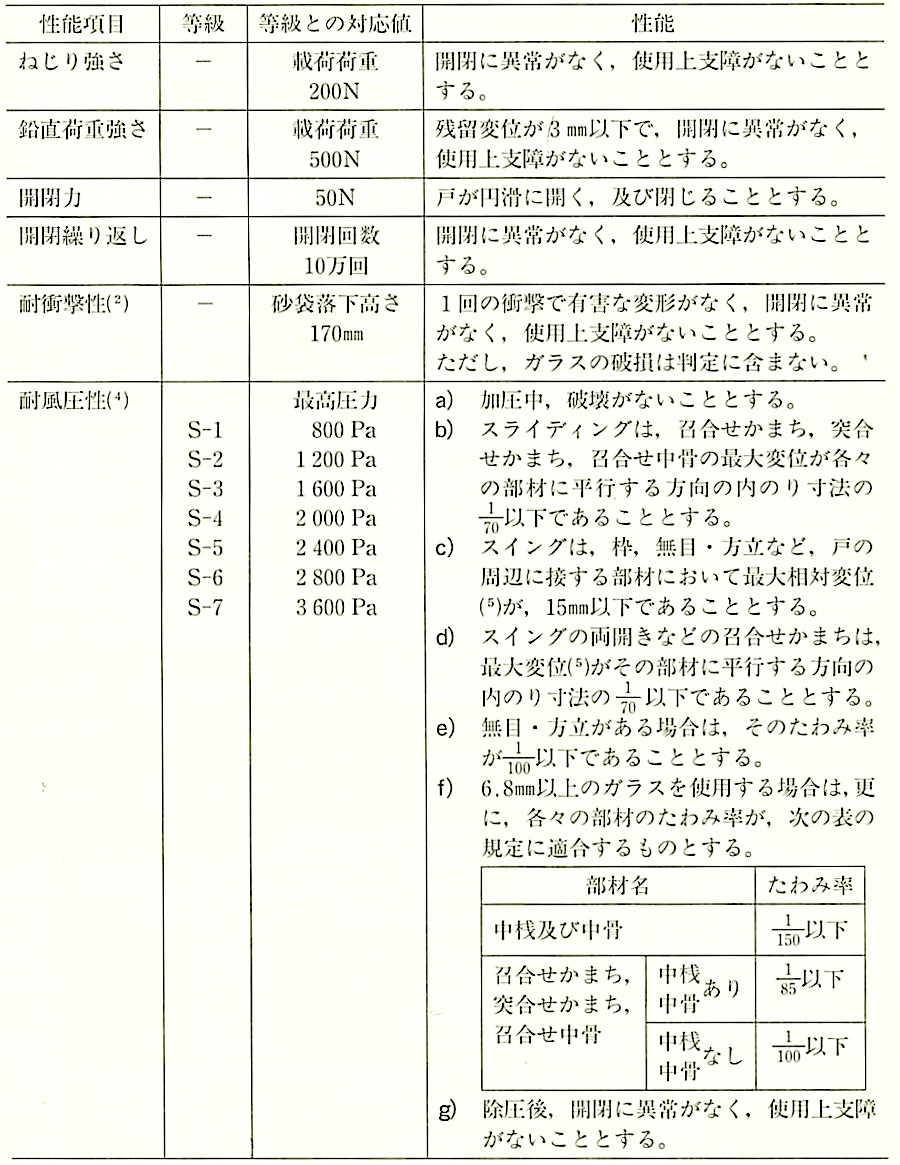

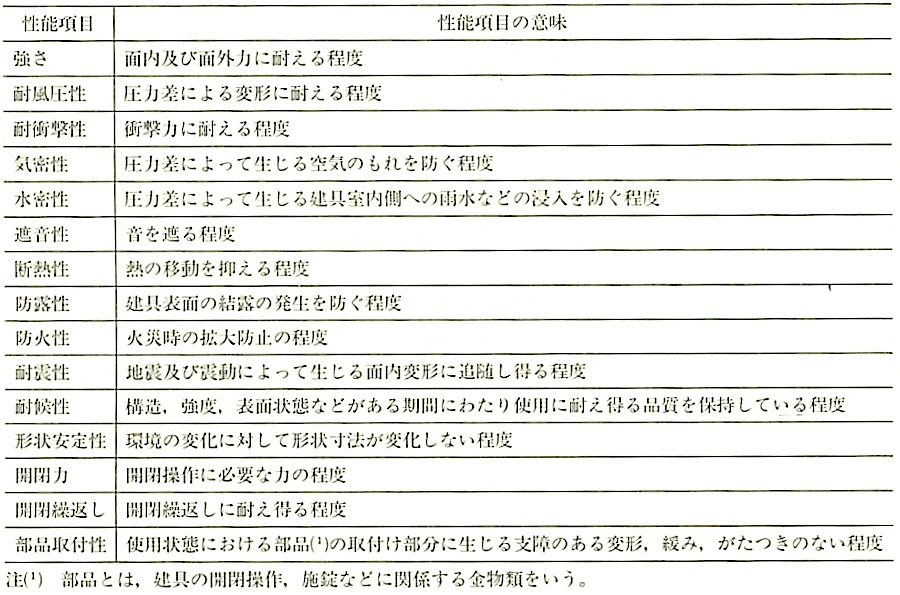

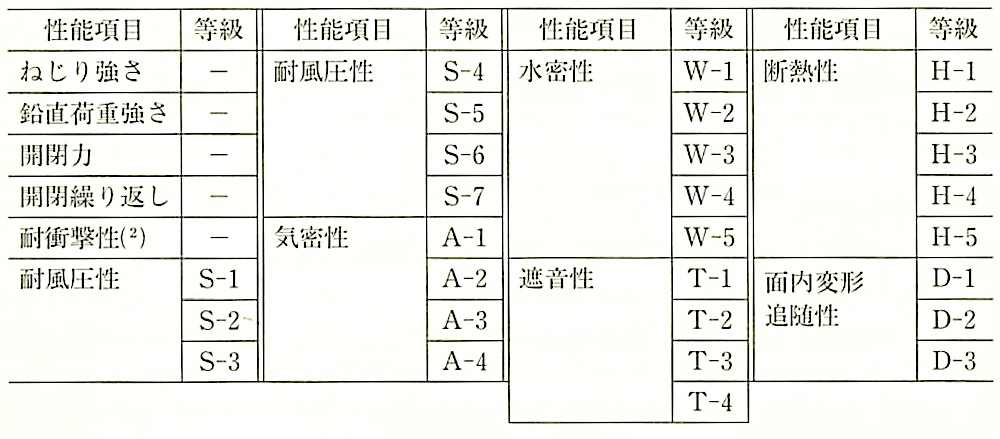

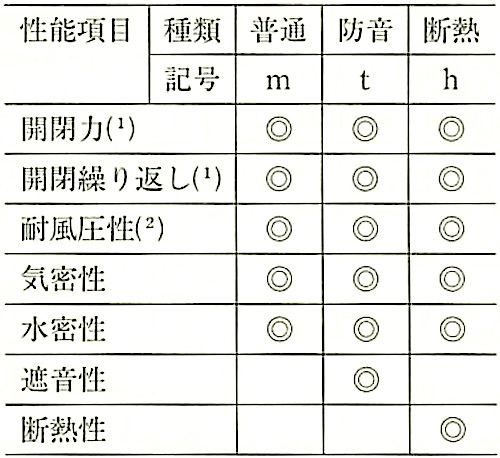

2. 性能項目 建具の基本性能項目を、表1に示す。

表1 性能項目

(ii) JIS A 4702 (ドアセット)の抜粋を次に示す。

JIS A 4702: 2012

1. 適用範囲

この規格は、主として建築物の外壁面及び屋内隔壁の出入口として用いる手動開閉操作を行うスイング及びスライデイングのドアセットについて規定する。ただし、回転ドアセットは除く。

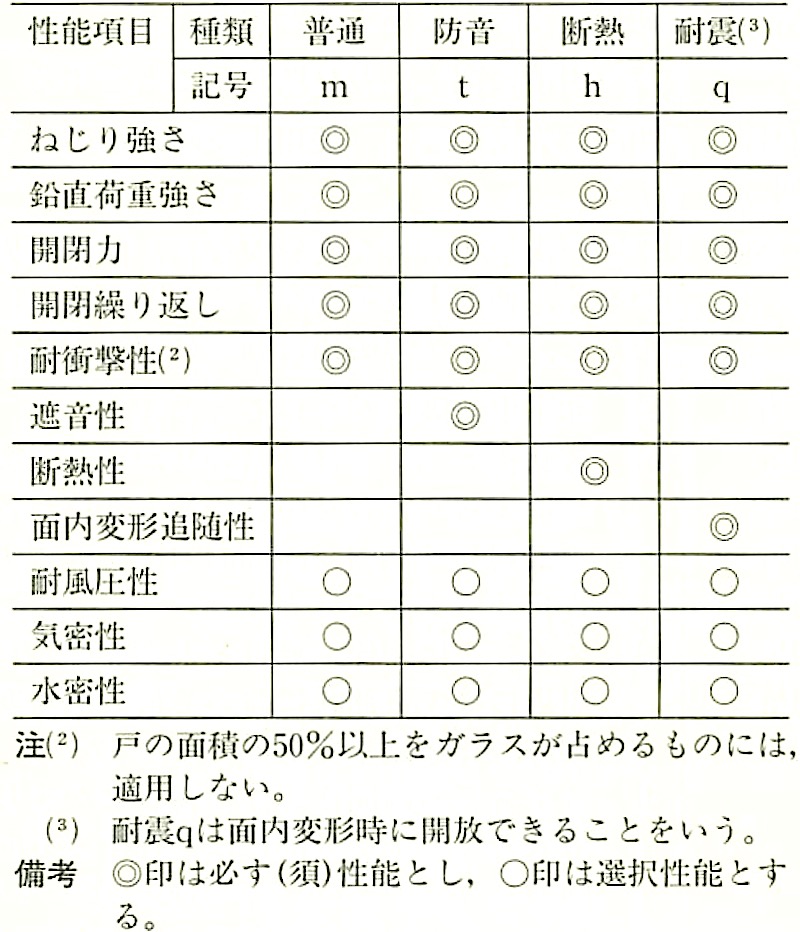

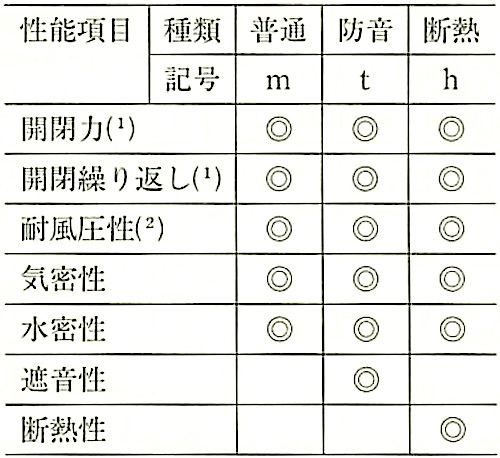

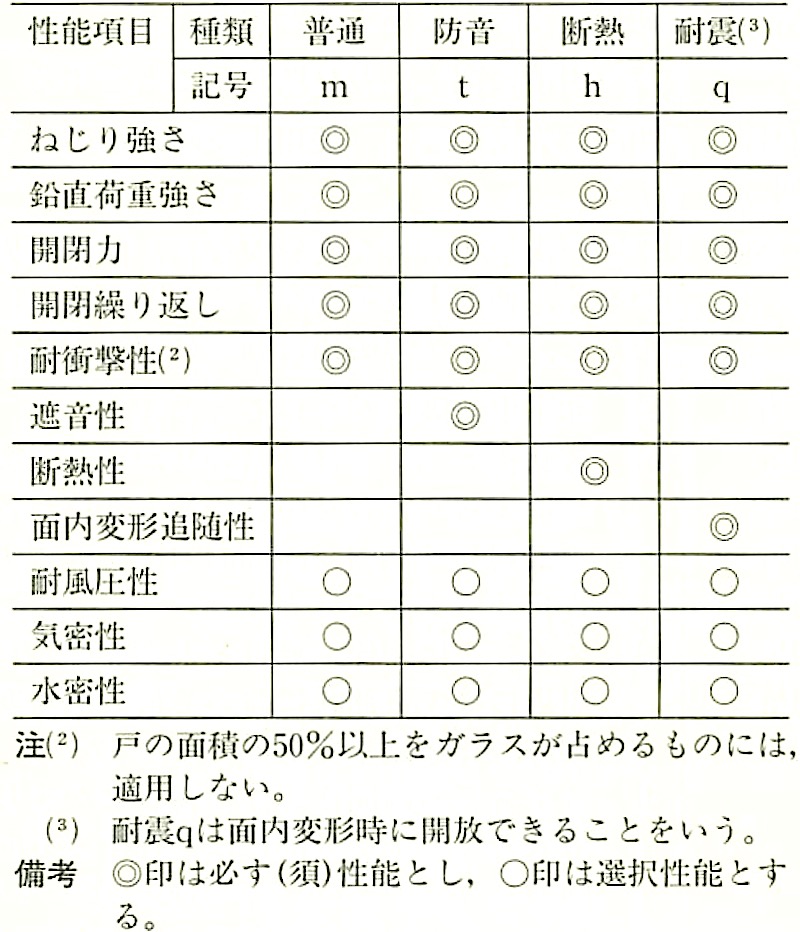

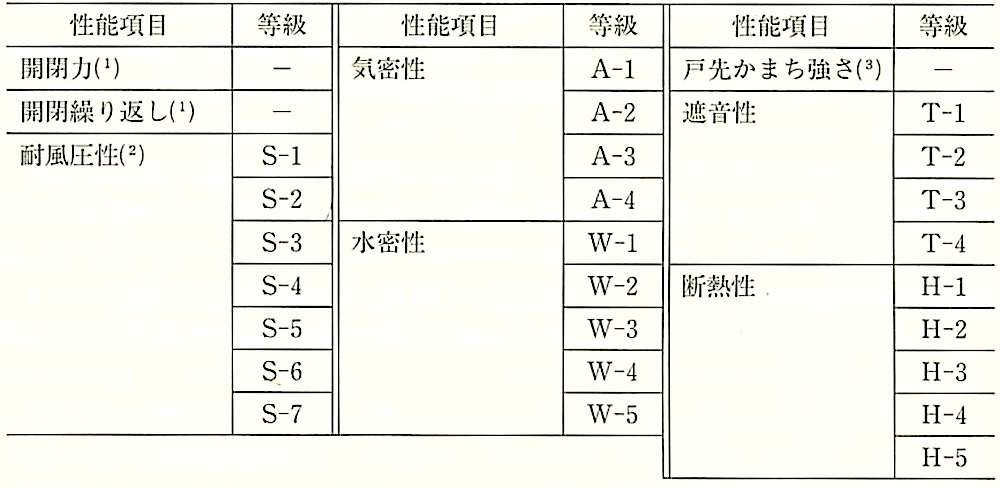

4 種類記号及び等級

ドアセットの種類、記号及び等級は、次による。

a) 性能による種類及び記号

性能による種類及び記号は、表1及び表2による。

表1 スイングドアセットの性能による種類及び記号

表2 スライディングドアセットの性能による種類及び記号

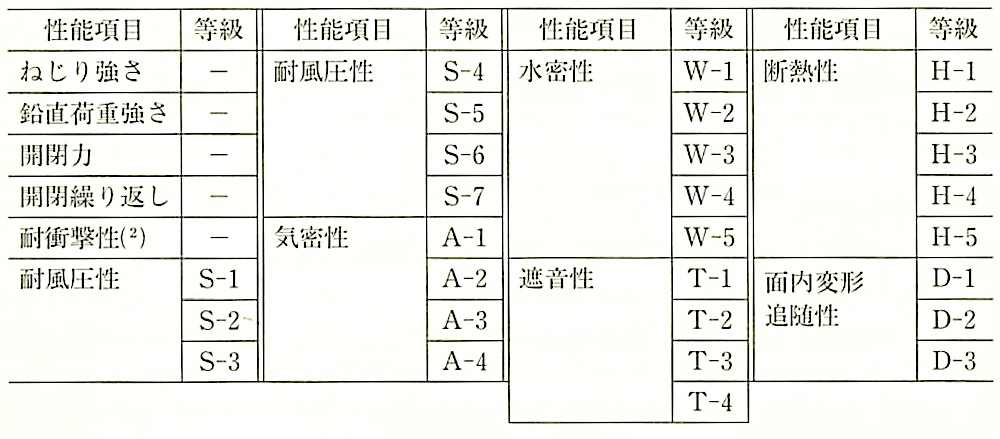

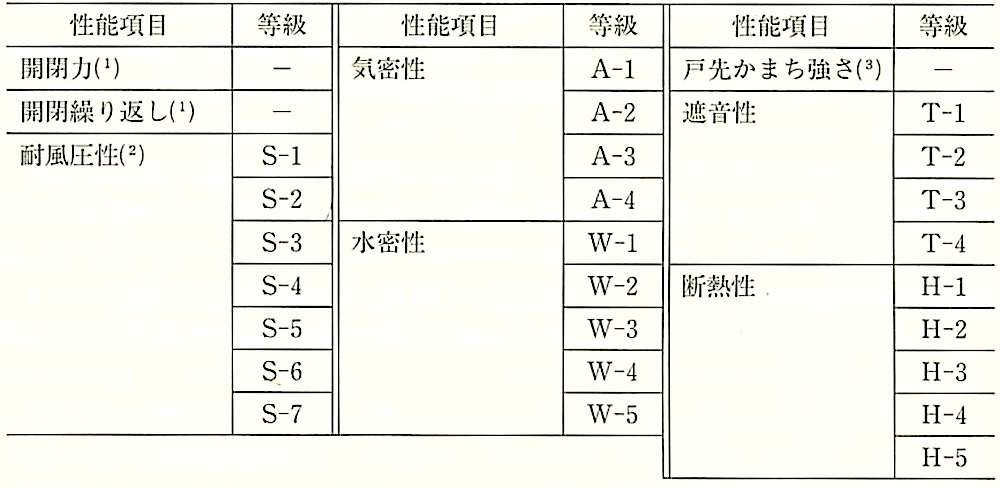

b) 性能項目による等級

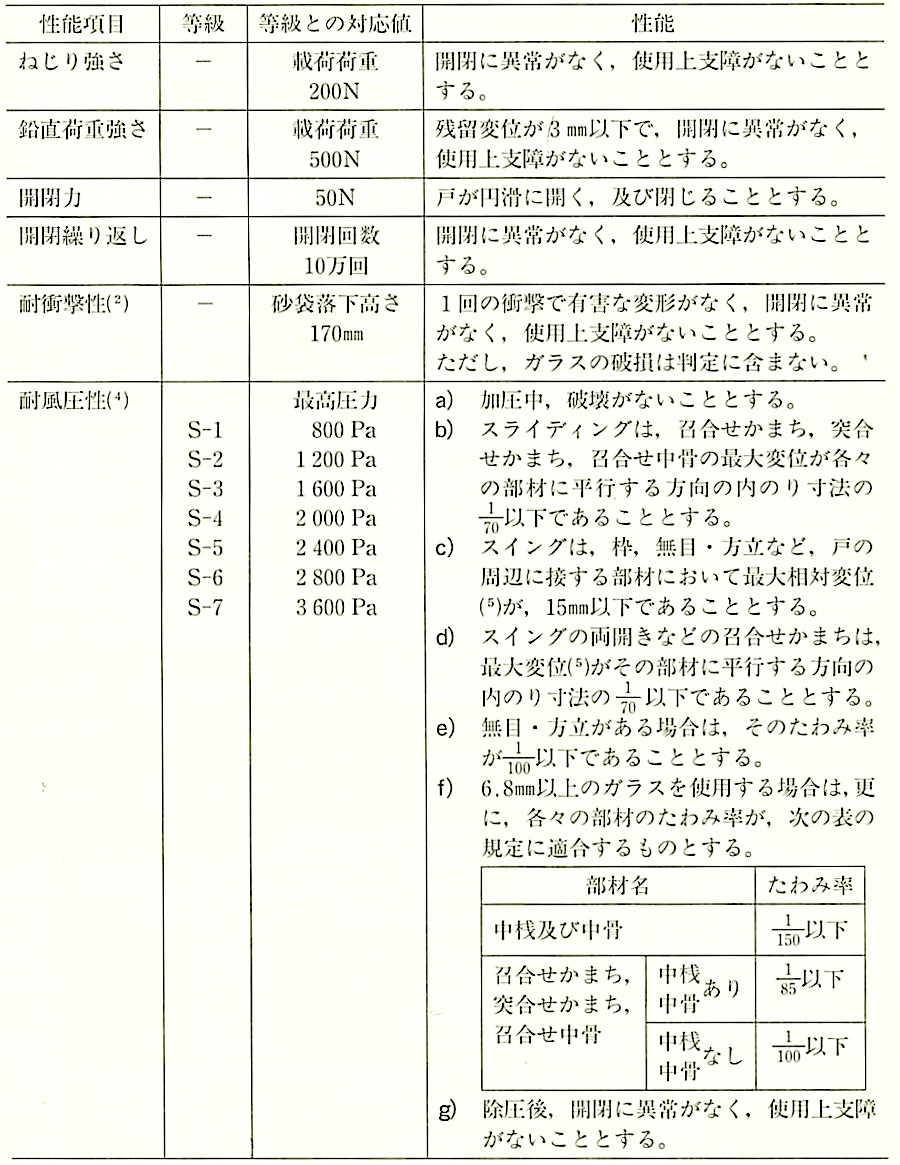

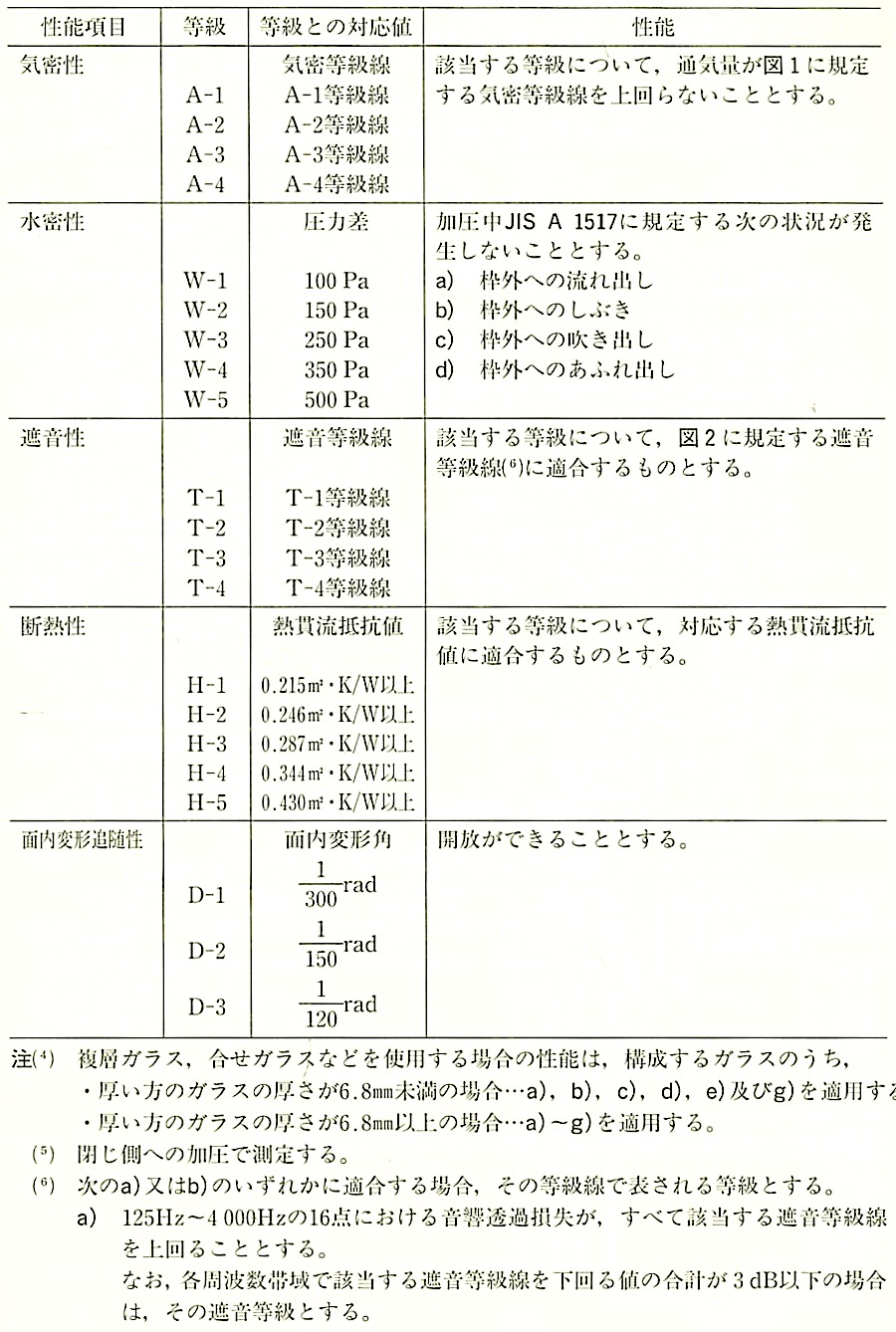

性能項目による等級は、表3による。表3 性能項目による等級

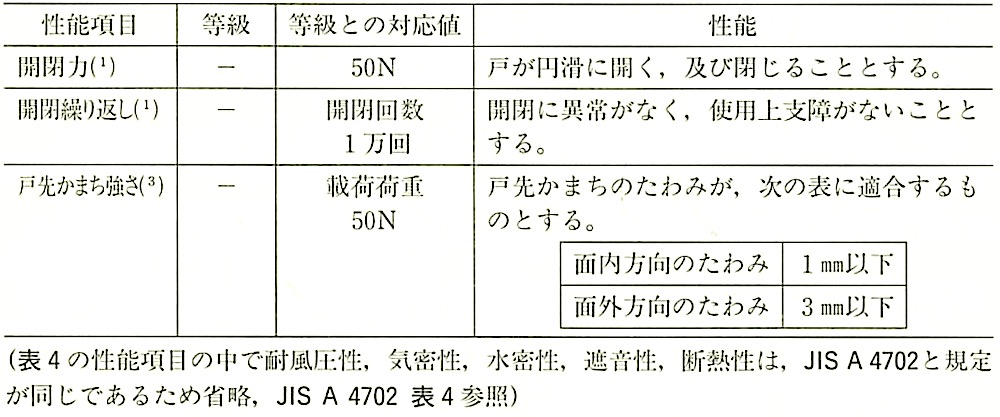

5. 性 能

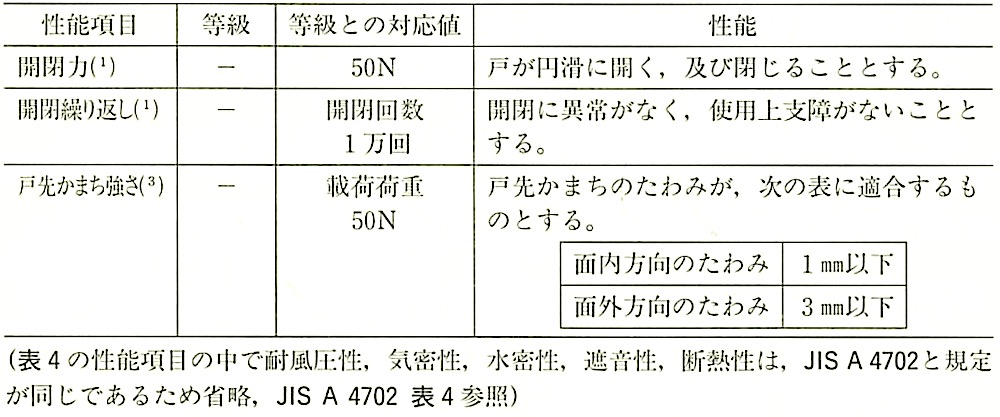

性能は、9.によって試験を行い、表4の規定に適合しなければならない。(9.は省略)

表4 性 能

表4 性 能(続き)

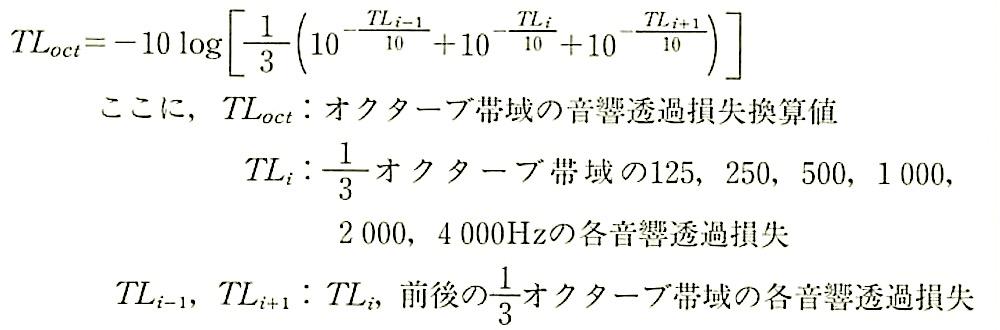

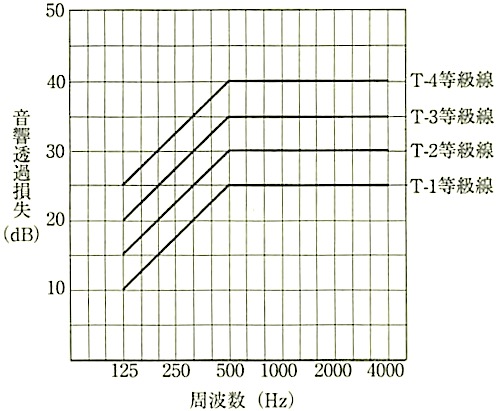

b) 全周波数滞被において、次の式によって音響透過損失を換算し、その換算値(6点)が該当する遮音等級線を上回ることとする。

ただし、125Hzは160Hzと、4000Hzは3150Hzと、各々二つの音響透過損失によって換算する。なお、換算値は整数で丸めることとし、換算値の各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合は、その遮音等級とする。

ただし、125Hzは160Hzと、4000Hzは3150Hzと、各々二つの音響透過損失によって換算する。なお、換算値は整数で丸めることとし、換算値の各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合は、その遮音等級とする。

図1 気密等級線

図2_遮音等級線

JIS A 4702: 2012

(iii) JIS A 4706(サッシ)の抜粋を次に示す。

JIS A 4706: 2012

1. 適用範囲

この規格は、主として建築物の外壁の窓として使用するサッシについて規定する。ただし、天窓は除く。

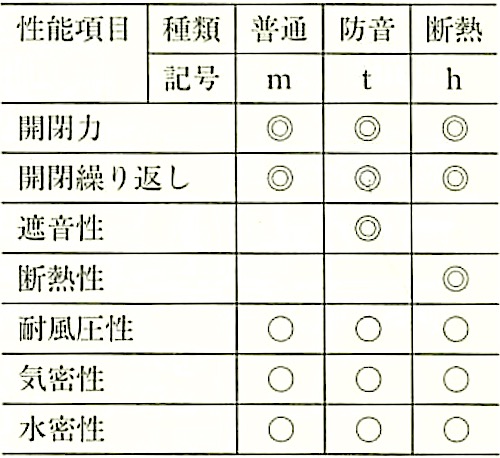

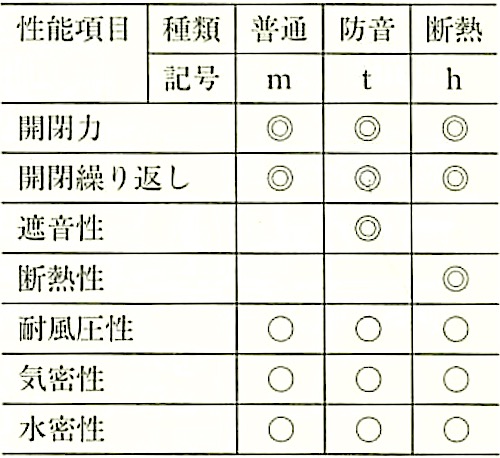

4. 種類、記号及び等級

サッシの種類、記号及び等級は、次による。

a) 性能による種類及び記号

性能による種類及び記号は、表1及び表2による。

表1 スイングサッシの性能による種類及び記号

注1)開き窓に適用

2)PVC製内窓には適用しない

備考:◎は必須性能

表2 スライディングサッシの性能による種類及び記号

注1)引違い窓・片引き窓に適用

2)PVC製内窓には適用しない

3)耐風圧性の等級S-5以上のものだけに適用

備考:◎は必須性能

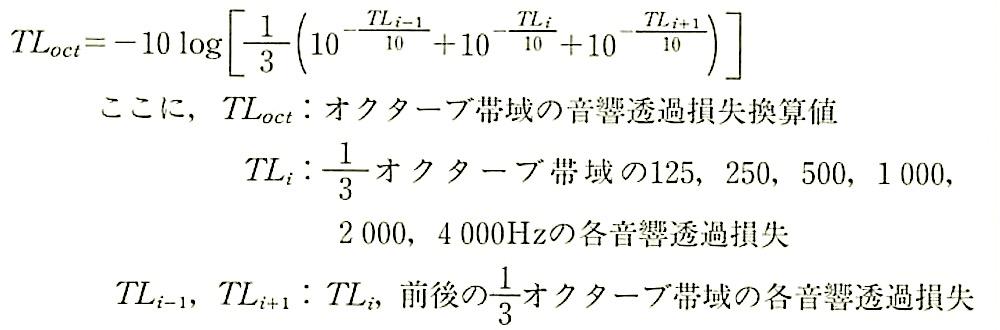

b) 性能項目による等級性能項目による等級は、表3による。

表3 性能項目による等級

5. 性 能

5. 性 能

性能は9.によって試験を行い、表4の規定に適合しなければならない。(9.は省略)表4 性 能

JIS A 4706 : 2012

JIS A 4706 : 2012

その1).jpg)

その2).jpg)

.jpg)

.jpg)

ただし、125Hzは160Hzと、4000Hzは3150Hzと、各々二つの音響透過損失によって換算する。なお、換算値は整数で丸めることとし、換算値の各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合は、その遮音等級とする。

ただし、125Hzは160Hzと、4000Hzは3150Hzと、各々二つの音響透過損失によって換算する。なお、換算値は整数で丸めることとし、換算値の各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合は、その遮音等級とする。

5. 性 能

5. 性 能 JIS A 4706 : 2012

JIS A 4706 : 2012