01節 一般事項

12.1.1 適用範囲

(a) この章は、鉄筋コンクリート造鉄骨造、組積造等における内部仕上げの下地及び造作類を対象としており、構造主体をすべて木造とした工事は対象としていない。

近年、鉄筋コンクリート造等の事務庁舎には、ほとんど施工例がなくなったため、平成22年版「標仕」から「3節小屋組」及び「4節屋根野地、軒回りその他」が 削除されたが、増築工事等で置屋根等が採用される場合もあることから、8節及び9節に、19年版「標仕」の仕様及びその解説を掲載している。

なお、国土交通省大臣官房宜庁営繕部が制定している「公共建築木造工事標準仕様書」(平成25年版)は、構造主体を木造とした建物を対象としており、軸組構法工事等で小屋組等が規定されているので参考にされたい。

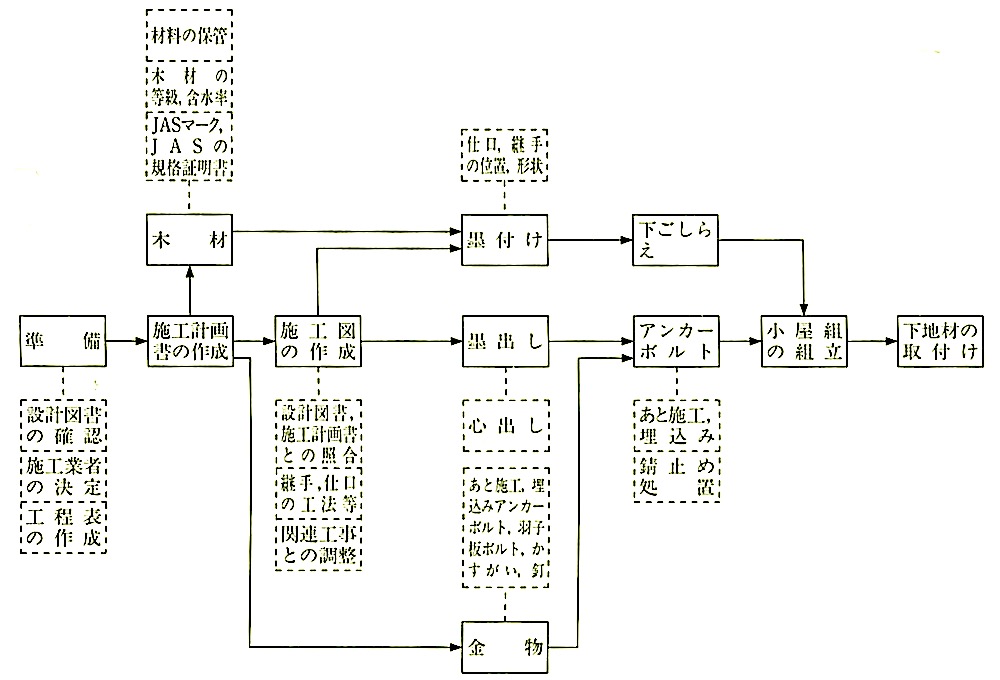

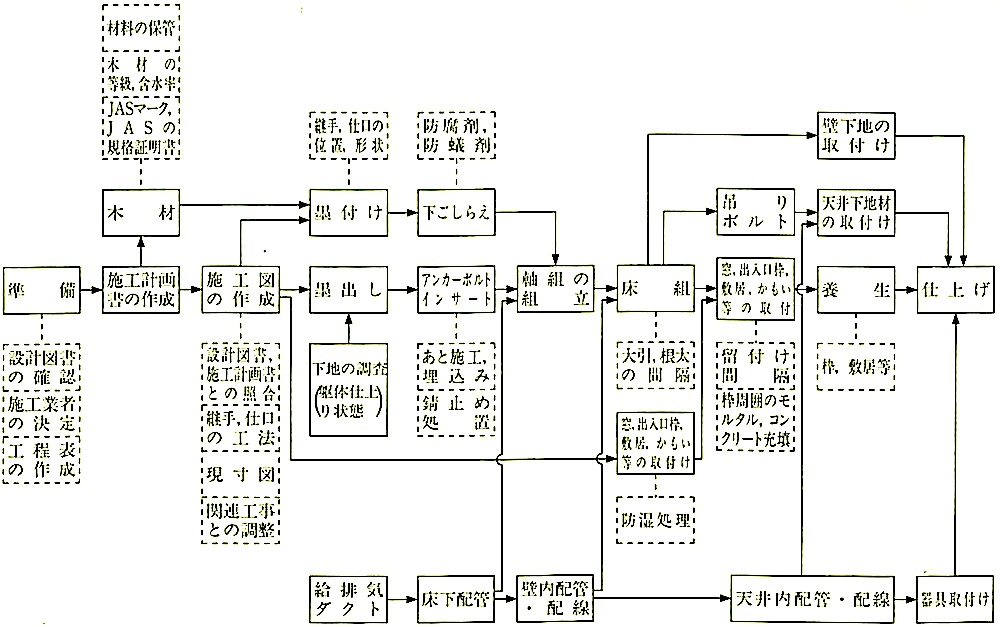

(b) 小屋組工事の作業の流れを図12.1.1に、内部工事の作業の流れを図 12.1.2に示す。

図 12.1.1 小屋組工事の作業の流れ

図 12.1.2 内部工事の作業の流れ

(c) 施工計画書の記載事項は、おおむね次のとおりである。

なお、赤文字を考慮しながら品質計画を検討する。

⑧ 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等

(d) 施工図(現寸図を含む。)を必要とする箇所は、おおむね次のとおりである。

③ 躯体との取合い(床、柱、壁、梁スラプ下端)

⑤ 釘、諸金物:規格、材質、形状、寸法、防錆処置

(f) 平成22年版「標仕」から、製材等フローリング又は再生木質ボードを使用する場合(ただし、製材については、間伐材、林地残材又は小径木を使用する場合を除く。)は、受注者等が合法性を証明する資料を提出することとされている(1.4.2 (c) 参照)。

12.1.2 基本要求品質

また、樹種については、原則として、代用樹種を使用することが認められている (12.2.1(b)(2)参照)。更に、当該部材の必要性能(強度.耐久性等)を満たすことが学術的又は技術的に確認されている場合にあっては、監督職員の承諾を受けて「標仕」表12.2.3に示す代用樹種以外の材を用いることができる。

また、造作材の仕上り面は、そのまま室内の表面に現れ出来ばえを左右するので、傷や汚れ等が許容される範囲内のものでなければならない。しかし、「仕上り面の状態」に関する品質基準については、多分に個人の主観的な判断となり、定量的・客観的に記載するのが困難な面もあるが、できるだけ具体的に施工計画書の品質計画に記載させ、監督職員と施工者の合意のもとに、公平な品質管理を行わせるようにする。

したがって、基本要求品質を満たしていることの確認は、耐力試験等により性能を確認することを求めているものではなく、「標仕」の規定に基づき適切に施工されていることが分かればよい。しかし、「標仕」12.1.2(d)において「床嗚りが生じないこと」が要求されているので、完成時に床鳴りが生じる状態であれば、手直しが必要である。

なお、ホルムアルデヒド放散量に関する工事監理上の注意事項等は、19章10節を参照されたい。

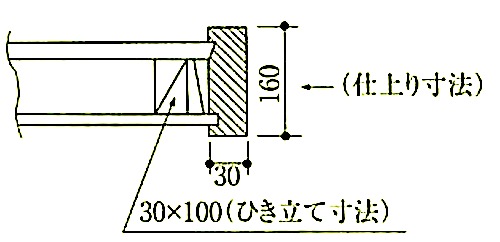

なお、「ひき立て寸法」とは、所定の寸法に製材したままの寸法である。

図12.1.3 ひき立て寸法

(b) 通常、削り代(削り仕上げにより減少する部分)は、板材及び小割り類のような狂いを取る必要のないものは、片面仕上げの場合で1.5mm程度、両面仕上げの場合で3.0mm程度である。また、角材及び平割り類のような狂いを取って用いるものは片面仕上げの場合で 3.0mm程度、両面仕上げの場合で 5.0mm程度である。

12.1.4 表面仕上げ

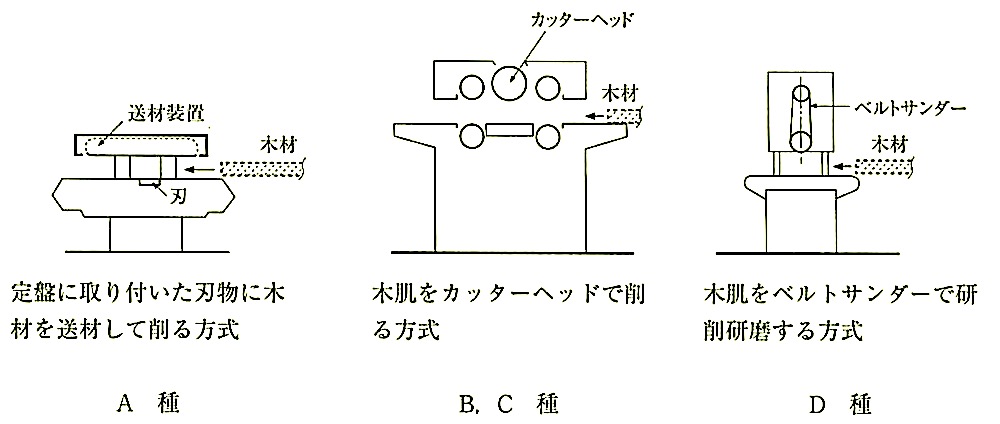

仕上げ機械について一例を示す(図12.1.4参照)。

図 12.1.4 仕上げ機械の例

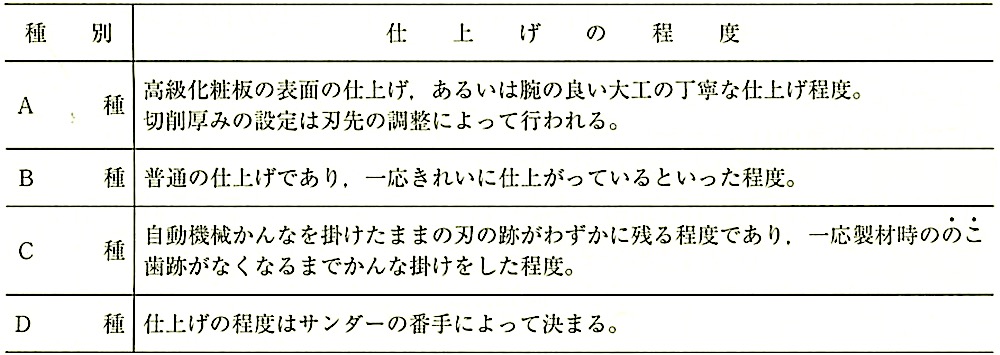

(b) 表面の仕上げの程度は文章では表しにくいが、「標仕」表12.1.1に定められている仕上げの程度を強いて表せば表12.1.1のようになる。

表12.1.1 表面の仕上げの程度

12.1.5 継手及び仕口

なお、継手の位置を分散することを「乱」に配置するといい、交互に配置することを「千鳥」に配置するという。

(b) 構造材では、原則として、あまり短い材料を使うことは避けるべきである。「標仕」12.1.5(b)では、継伸ばしの都合上、やむを得ず短材を使用する時は、土台で布基礎のある場合でも1m程度を限度とすると定められている。しかし、その他の部分でも同様であるが、応力伝達に支障がないように補強している場合を除き、なるべく2m程度を限度とすることが望ましい。

(c) 合板、ボード類の壁付き材は乾燥収縮によって反り、隙間等が発生しないように小穴じゃくりをつける。

(d) 継手及び仕口が、「標仕」等の設計図書に定められていない場合は、一般的に用いられている工法としてよい。しかし、継手及び仕口は重要なものであるから、「標仕」12.1.5(d)では、あまり簡略な工法になるのを避けるようにするため、適切な工法を定め、監督職員に報告するように定めている。

12.1.6 養 生