18章 塗装工事

13節 「標仕」以外の塗装仕様

「標仕」に規定されている塗料以外にも新しい塗料が開発されているが、まだ塗装の標準化がされていないこと、また、使用実績も少ないことから一般的な仕様とはなっていない。

しかし、塗装に要求される性能が高まりつつある中で、特記による適用も考えられることから、本節では参考としてこれらの塗料に対する仕様の例を示す。

また、従来の「標仕」には規定されていたが、諸般の事情により平成25年版以降の改定において「標仕」では規定されていない仕様についても、特記による適用の可能性があるので、参考として示している。

18.13.2 合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)

合成樹脂エマルション模様塗料塗りは、建築物の内壁面や天井等のコンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等に対するスチップル等の模様仕上げに用いられる塗装である。

(1) 材 料

(ア) 合成樹脂エマルションシーラー

(イ) 合成樹脂エマルションペイント

(ウ) 合成樹脂エマルション模様塗料(JIS K 5668)

JIS K 5668に規定されており、合成樹脂エマルション、顔料、充填材、添加剤等を配合した高粘度形塗料で、吹付けやローラー塗りでスチップル模様やゆず肌模様等の表面テスクチャーがあり、表面光沢がほとんどない硬化塗膜を形成する。

平成31年版「標仕」のA種では、色調の調整や色替えにJIS K 5663(合成樹脂エマルションペイント及びシーラー)の合成樹脂エマルションペイント1種を仕上げ塗りとして用いていた。

JISでは1種(屋外用)、2種(屋内用)、3種(屋内の天井用)等が規定されているが、平成31年版「標仕」では、上塗りに2種を用い、下塗りと仕上げ塗りには合成樹脂エマルションペイントの1種を用いていた。

(2) 塗 装

(ア) 色調の調整は、一部可能であるが、濃彩色になると粘性が変化して仕上り模様が異なることもあるため、適切な粘度で塗装する必要がある。

(イ) 各材料の希釈割合は、塗料の製造所の指定とする。

合成樹脂エマルション模様塗料は、希釈割合や吹付け塗装ガンの種類、ノズル口径、吹付け圧力、ローラーブラシの種類等によって、表面模様の仕上りや外観が変化するので十分注意する。また、現場においては、あらかじめ塗り見本により仕上りの状態を確認しておく。

(ウ) 材料の保管、調合(水希釈乱、かくはん等)、使用有効期限等は、各材料の製造所の仕様を遵守する

(エ) 合成樹脂エマルション模様塗料塗りは、一般的には次のような塗装方法を適用する。

(a) 下塗りは、はけ塗り、吹付け塗り又はローラーブラシ塗り

(b) 仕上げ塗りと上塗りは、ローラーブラシ塗り又は吹付け塗り

(カ) 各工程間の工程間隔時間及び最終養生時間が不十分であると、仕上り模様が変化することがあるため注意する。

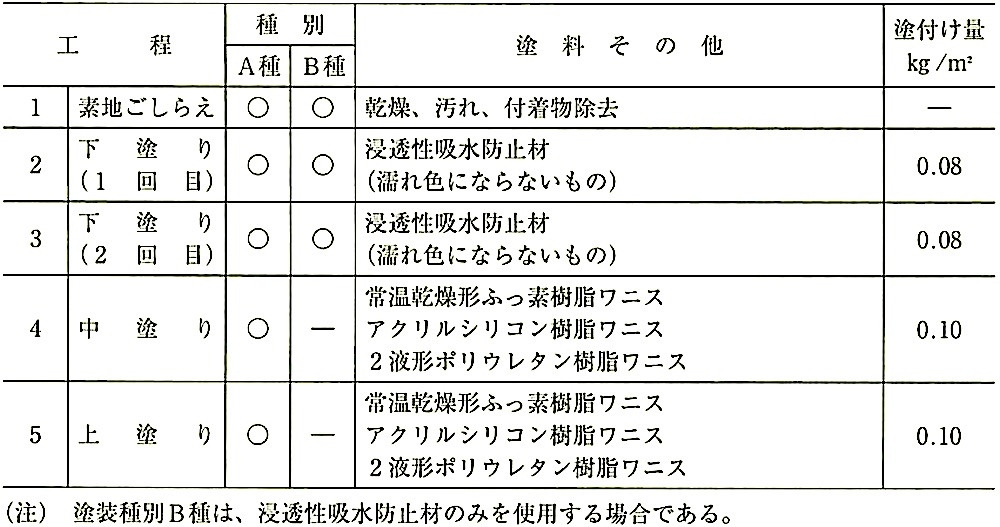

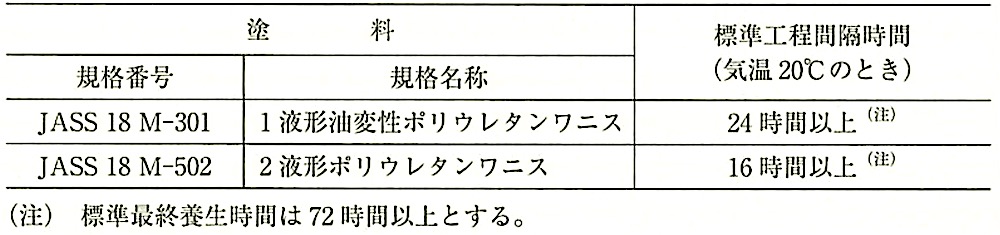

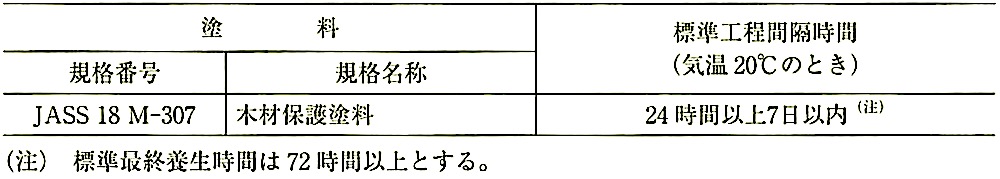

18.13.3 コンクリート系素地に対する透明塗装

打放しコンクリートの外観を生かした透明塗装である。コンクリートの外観が濡れ色になるのを防止するため、下塗りの段階で、濡れ色にならないタイプの浸透性吸水防止材を塗付する場合が多い。透明塗装用の塗料としては、常温乾燥形ふっ素樹脂、アクリルシリコン樹脂、ポリウレタン樹脂等をビヒクルとしたクリヤ塗料が使用されている。

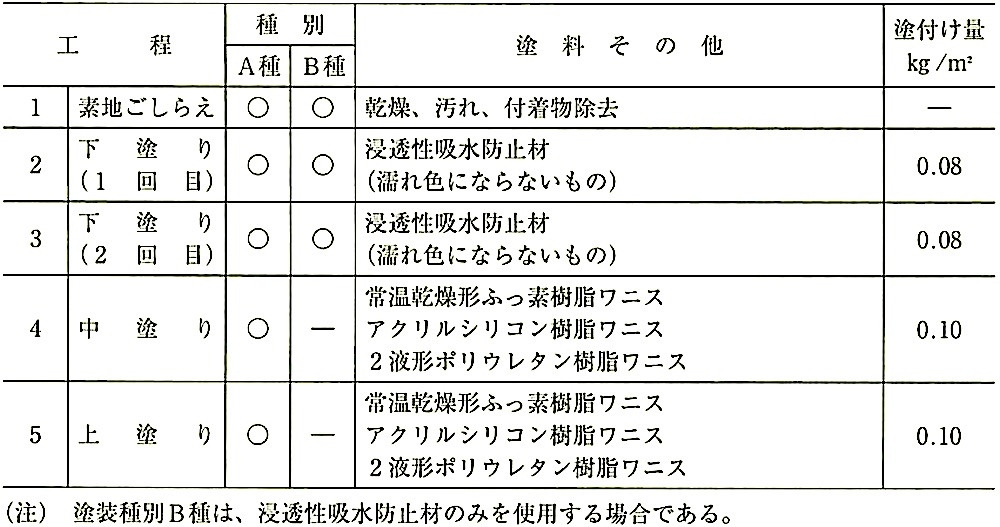

表18.13.1に塗装仕様の例を示す。この塗装仕様はコンクリート系素地のみではなく、石材等にも適用されている例がある。また、簡易な仕上げとして塗装種別B種のように、浸透性吸水防止材のみを塗り付ける仕様もある。

表18.13.1 コンクリート系素地面に対するクリヤ塗装の工程例

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)による院内感染や0-157対策のため、部位によっては抗菌塗料を用いた塗装が実施されている。よく知られているように、ペニシリン等の抗生物質は多くの細菌性疾息の治療に役立つが、一方では、抗生物質に耐性を有する細菌が病院等の施設にはびこり、各種感染症の原因となることが問題となっている。このような院内感染の原因となる細菌の約1割がMRSAである。この細菌はペニシリン系の抗生物質であるメチシリンに耐性を有しており、通常、健康な人であればほとんど感染の心配はないといわれているが、抵抗力の弱い新生児、老人、入院患者等には感染する場合があり、問題となっている。

抗菌塗料は、このような背景から開発された塗料であり、簡単に説明すれば塗料中に抗菌作用のある薬剤(溶出タイプ)や銀イオン(接触タイプ)等を混人した塗料である。

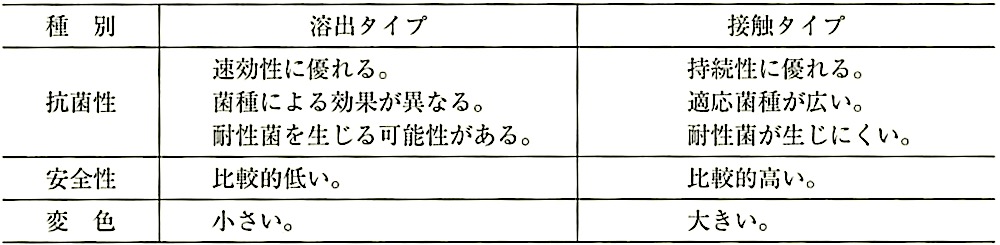

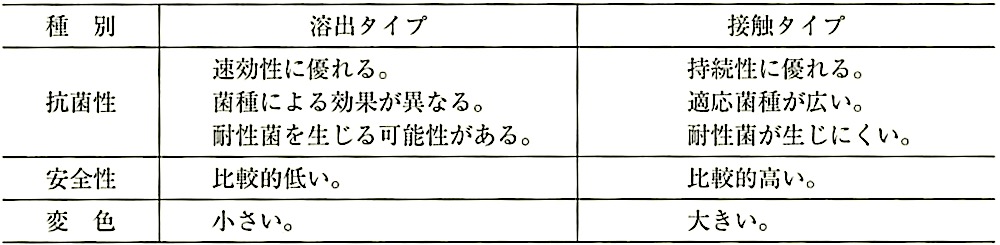

抗菌塗料の性能は、抗菌性の他に、効果の持続性や安全性により評価される。表18.13.2には、溶出タイプと接触タイプの塗料の特徴を示す。溶出タイプ抗菌塗料は各種抗菌剤が利用されるため抗菌性は高いが、抗菌剤の特徴により細菌に対する効果が異なったり、耐性菌を生じる可能性も否定できない。また、安全性に関しても接触タイプより低い。

一方、接触タイプの抗菌塗料としては銀イオンを混入した製品が多い。銀イオンの抗菌メカニズムについてはまだ完全に解明されていないようであるが、細菌の基本代謝経路の酵素阻害や、細胞膜の物質移動阻害を起こすと考えられている。接触タイプ抗菌塗料は、表18.13.2に示すように適応できる菌種が広く、持統性も高いが、塗膜の汚れ等によって接触が阻害され効果が低下する。したがって、必要最小限の抗菌剤を混入している場合も多い。

さらに、抗菌塗料には、以下のような性能が要求される。

(ア) 消毒剤や塗膜の洗浄に耐える塗膜を形成すること。

(イ) 水性のエマルション塗料で臭気も少ない塗料であること。

(ウ) 乾燥が早く、塗装の工期が短期間で済むこと。

(エ) 特殊な工法や工具を利用するのでなく、一般的な塗装技能で施工可能であること。

(オ) 各種素地や旧塗膜に対して付着性が良好であること。

このような要求性能を満足するため、現状ではアクリル樹脂エマルションを中心とした合成樹脂エマルション塗料を利用した抗菌塗料が多い。

表18.13.2 抗菌塗料のタイプ別比較

従来から、建築用塗料としては「溶剤系塗料」が一般的であり、これは塗膜形成成分である樹脂に顔料を加えて、作業性の向上を図る目的から有機溶剤で希釈されたものであり、大気中へ放出される揮発性成分が全量の1/2程度含まれている。昨今では、環境保全や健康安全への配慮から、非溶剤系塗料への変換が世界的な規模で強く求められており、建築施工の現場における塗装では、有機溶剤を含まない「水系塗料」あるいはトルエンやキシレン、ベンゼンのような有機溶剤ではなく、光化学反応性が低い溶剤を用いた「弱溶剤系塗料」の適用が推進されている。

「溶剤系塗料」に対して、塗料中に有機溶剤や水等の溶媒を全く用いず、塗膜形成成分を粉末化して、塗装工場で静電塗装によって吹付けた後に加熱して、塗膜を形成させるのが「粉体塗料」である。従来の建築分野では、住宅用の門扉やフェンス等ごく限れられた工場製の既製部材 部品についてのみに適用されていたが、VOCを100%削減して、塗装対象の素地に付着しなかった塗料の回収及び再使用が可能で廃棄物も低減できるため、環境保全の観点からは工場塗装において大きな注目を集めている。

既に、民間建築工事の一部ではあるが、アルミニウム合金製サッシ、カーテンウォール及び鋼製建具等に対する工場塗装において「粉体塗料」が適用されている。従来の「溶剤系塗料」に対する塗装仕様とは異なり、下塗りは不要であり、塗膜の付着性確保や素地に対する防食性の観点から、適切な素地ごしらえ(陽極酸化皮膜処理や化成皮膜処理)との組合せが重要となる。現在の建築分野で適用されている「粉体塗料」は海外製品のポリエステル系が主流であるが、硬化形式による塗膜性能の差が顕著であり、製品による性能のばらつきも見られる。特に、日本国内では建築外装に対して、耐候性に優れるふっ素樹脂を含む複合樹脂粉体塗料が採用されている。

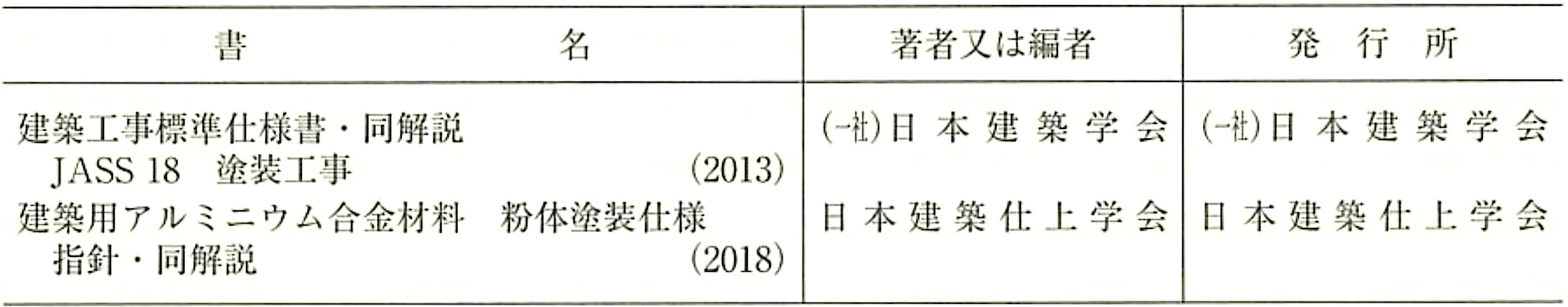

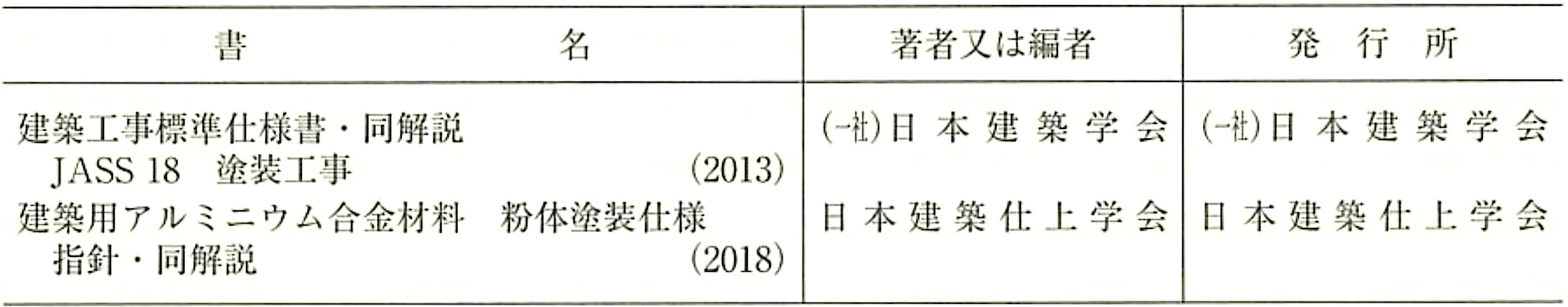

2018年10月には、日本建築仕上学会編「建築用アルミニウム合金材料 粉体塗装仕様標準指針・同解説」が発行され、塗装仕様の標準化と使用材料の品質規格及び使用上の留意事項が示されている。採用に当たっては、参考にすることが望ましい。

高日射反射率塗料は、JIS K 5675(屋根用高日射反射率塗料)に規定されており、太陽光のうち、熱に関与するといわれている近赤外領域を塗膜表面で反射させるという高機能性塗料で、近年開発された技術である。都市部のヒートアイランド現象の緩和や省エネルギー対策を目的として実用化され、特に改修工事における採用が増加している。原理としては、日射熱、特に熱に関与する近赤外線を選択的に反射する、濃色(特に黒や茶色系)の特殊顔料を使用することにより効果を出している。また、平成22年2月5日の閣議決定に基づき、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の特定調達品目に指定されたことから、大きな注目を集めている。環境省の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和4年2月25日変更閣議決定)では、高日射反射率塗料とは、日射反射率の高い顔料を含有する塗料であり、建物の屋上・屋根等において、金属面等に塗装を施す工事に使用されるものとしている。その判断の基準としては、次の(ア) 及び(イ) が規定されている。

(ア) 近赤外波長域日射反射率が表18.13.3に示す数値以上であること。

(イ) 近赤外波長域の日射反射率保持率の平均が80%以上であること。

表18.13.3 近赤外波長城日射反射率

なお、近赤外波長域日射反射率、明度L*値、日射反射率保持率の測定及び算出方法は、JIS K 5675によるとしている。

JIS K 5675に適合する資材は、本基準を満たすものとしている。

参考文献

モルタルに直付け.jpg)

鋼板に直付け.jpg)

埋込み式.jpg)

.jpg)