7.特殊部位の石張り

10.7.1 適用範囲

アーチ、上げ裏笠木、甲板等に石材を用いる場合はその条件の特殊性を十分考慮して、計画施工する必要がある。 施工面においても標準工法のほか、特殊な材料や工法等の併用が必要となる。

屋外の笠木等では真夏には石材表面が 60℃以上にもなる。 石材の熱伸縮を吸収するため、伸縮調整目地を適当な間隔に設ける。花こう岩の場合、線膨張率は 6~9 x 10-6/℃程度である。外壁等の部位が乾式工法であっても笠木、窓台等平場部分は湿式工法とすることが多い。白華の発生防止のため、笠木類を乾式工法で取り付ける時は金物が勾配なりに取り付けられるので、金物形状に注意する。

10.7.2 アーチ、上げ裏等の石張り

乾式工法同様石材の耐力が重要であるので、密度や吸水率等の一般物性のほか、曲げ、仕口部強度を十分に把握しておく。

見上げ面は原則として、目地合端にだぼ・引金物用の穴を設ける。石材の幅又は長さが、350mmを超える場合は、吊りボルト用の穴を石材 1 枚当たり2 箇所設ける。

なお、力石に代えて、アングル材をストーンアンカーで固定する方式も用いられる。

いずれの適用も特記されなければならない。

湿式工法及び空積工法の場合の取付け代(下地と石裏面の間隔)は,40mmを標準とする。

乾式工法及び吊りボルトを用いる場合の取付け代は,70mmを標準とされている。

やむを得ずあと施工アンカーを採用する場合には、上向きに削孔して取り付けなければならいため、品質のばらつきや常時の下向き荷重に対して十分な安全率を見込んで計画する。 吊りボルトの取付けも同様に考える。

役物で L型にする場合は工場で一体化してくる。 当て石を接着し、合端にはかすがいを取り付ける。

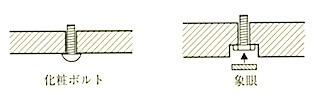

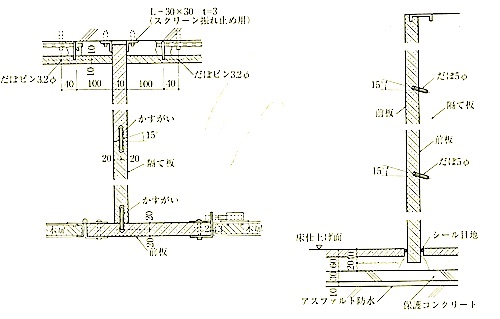

吊りボルトは化粧ボルトを用いるが、意匠上吊りボルトを見せたくない場合は、厚めの石材とし、象眼する方法もある(図10.7.1 参照)。

金物、治具の工夫により、仮支持枠類を省略できる。

図 10.7.1 上げ裏の施工

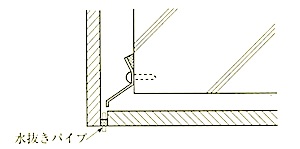

壁目地にシーリング材が施工されても裏面への雨水の浸入は長期的には防ぎようがなく、その雨水が下がり壁下部より滴下したり、上げ裏石内部に水がたまる故障例があるので、雨水排出機構を確保する必要がある(図 10.7. 2 参照)。

図10.7.2 上げ裏部 フラッシングの例

湿式工法を採用した場合には裏込めモルタルを充填するが、その方法は外壁湿式工法に準じる。

特殊部位では形状納まりが複雑となり、また、施工性も決して良くはない。加工や施工の誤差を吸収するためにも十分な目地幅を確保する。 したがって、他部位との取合い部は誤差の吸収に加え、石張り面の挙動を考慮した十分な幅の伸縮調整目地とする。

10.7.3 笠木、甲板等の石張り

笠木、甲板の石材は使用状況に応じた厚さとし、特に屋外に使用する場合は十分な厚さのものを使用する。笠木では石厚 40mm以上を採用することが 望ましい。

幅の小さい石材ではだぼに引金物を取り付け、引金物用の穴あけをなくし、加工に伴う欠陥を少なくする工夫もある。

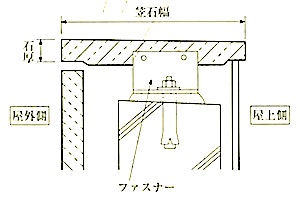

乾式工法では目地合端両側に,2箇所だぼ用穴あけを行う(図 10.7.3 参照)。

図10.7.3 乾式工法による笠木の取付け例(JASS 9(一部修正)より)

人目に付かず軽微なうちの故障が発見されにくいので、破損時に備えた裏打ち処理も検討する。

「標仕」では、湿式工法の場合は 40mmを標準とし、乾式工法の場合は特記によるとしている。笠木下地となるパラペット天端は躯体に屋上側への水勾配を設け、雨水の滞留、流出による白華の発生等の不具合防止を固る。

石材の幅が 300mm以下の場合は、下地天端中央に引金物を設けて石材を取り付ける。

所定の位置にアンカーを設け、笠木、窓台の天端で水勾配を設ける。

(d)石材の取付け

笠木の長さは、900mm程度とし、下地清掃と十分な水湿しののち、目地合端の片側にだぼを取り付けておき、他端は、引金物を下地鉄筋に留め付け、通りよく目違い等のないように, 裏込めモルタルを隙間なく充填して固定する。

(ⅰ)石材の輻が 300mm以下の場合は、両端部及び目地合端中央に1箇所ずつファスナーを設ける。

いずれもファスナーは外れ止めで、鉛直荷重の支持は裏込めモルタルによる。全充填を基本とするが団子状に設置する場合もある。

外部の目地は 8~10mmを標準とし、シーリング材を充填する。これは、止水及び変位吸収を目的としたもので、2成分形ポリサルファイド系シーリング材の使用が多い。 内部目地ではモルタル目地としてもよい。ただし、他部材との取合い部や、変位の予想される部分では伸縮調整目地とし、シーリング材を充填する。

笠木と同じく水平部材である屋内の面台や棚板の取付けは、床の石張りと同様に行う 。

10.7.4 隔て板

特に床にのみ込ませた石材の下部は、清掃時に汚れた水を吸い上げ、内部に染み込んだ汚れとなるので注意する。

石材の加工は、目地の合端にだぼ用の穴あけ、上端の端部にはかすがい用の穴あけを行う。

隔て板と前板の固定は縦方向に 2 箇所以上のだぼを用いて固定する(図 10.7.4参照)。

図 10.7.4 隔て板の例

10.8.1 石先付けプレキャストコンクリート工法

したがって、仕上げ工程の高所での危険な作業が減り、資材運搬の効率化や労働カ・輸送の削減、工期短縮、地震力や風荷重に対する安全性向上等の長所があり、湿式工法や乾式工法では対応できない高層の建物や柔構造の建物等に多く採用されている。また、特殊な部位や特別な性能(電波吸収等)をもたせる外壁で張り石仕上げとする場合は、ほとんどがこの工法である。

石先付けプレキャストコンクリート工法では,石材裏面の処理が十分に行えるので、ぬれ色や白華の発生を防ぐことができる。また、プレキャストコンクリートに先付けされている石材は、建物の動きによる変形が直接影響しないため、割れ等を生じることがほとんどない。