8節 型 枠

6.8.0 概 要

(1) 鉄筋コンクリート造の建物の出来ばえは躯体コンクリートの精度によって大きく左右され、さらに、この躯体は型枠工事の優劣によって決まるといっても過言ではない。このように型枠工事は全ての工事の基本ともなるので綿密な計画と慎重な施工が肝要である。

(2) 型枠は、材料や工法の開発に伴い、合理化、複合化、システム化が進められている。これは、建築工事の大型化・高層化、熟練労働者の不足、工事の機械化、地球環境の保護等の社会状況の変化に対応し、品質の確保、工期の短縮、コスト低減等を目指したものである。

躯体工事において、型枠の占める割合は高く、品質、工期、コストの上で効果の大きいものが多いので、受注者の提案については、設計担当者に要求機能を確認し、実績等を考慮して採用の可否を検討する。

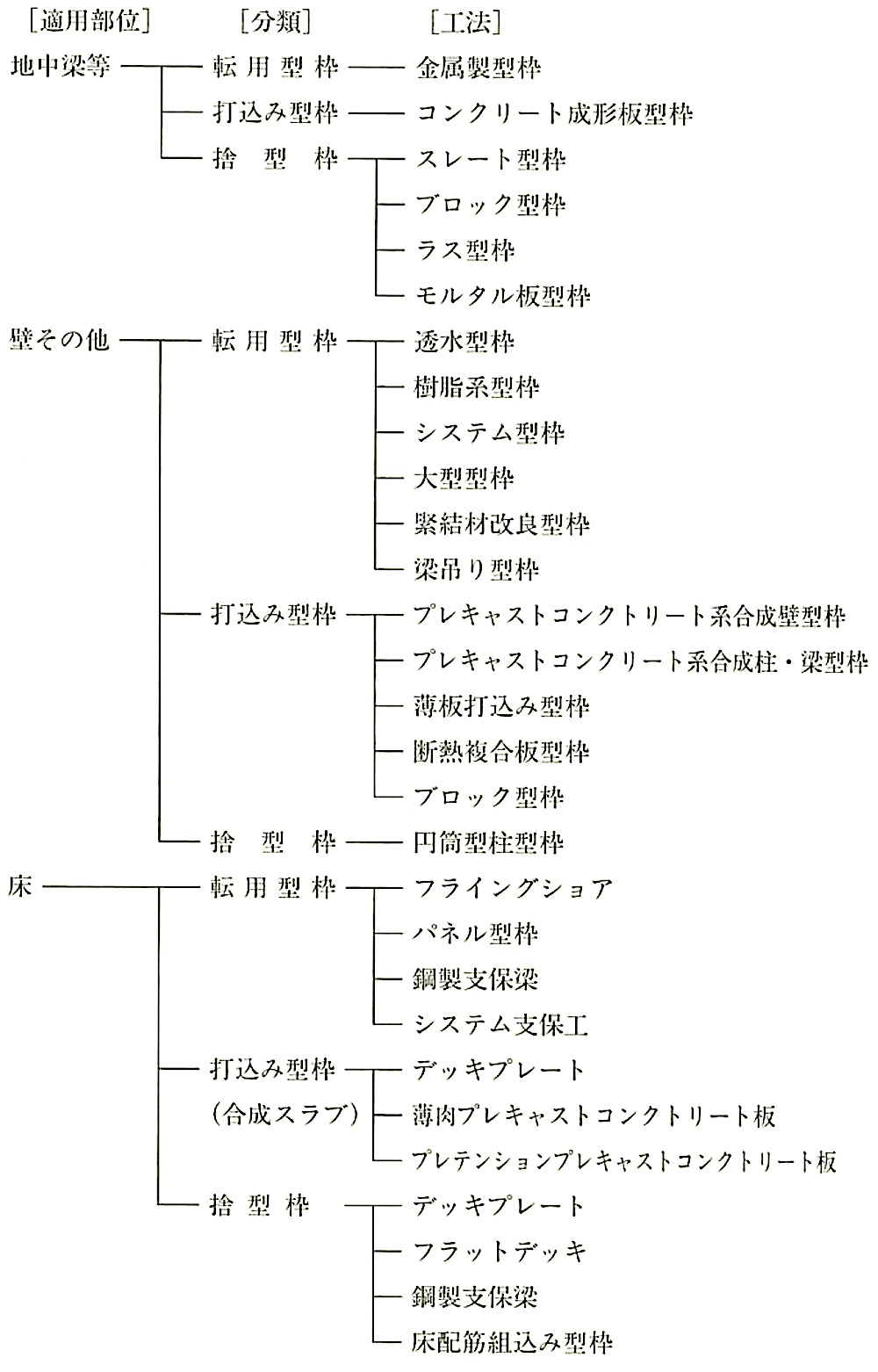

型枠の主な合理化・複合化・システム化工法を適用部位別に整理すると図6.8.1のようになる。

図6.8.1 適合部位別の合理化・複合化・システム化型枠工法

なお、図6.8.1の「打込み型枠」及び「捨型枠」はコンクリート表面の状態を確認できないため、コンクリートに豆板、空洞、コールドジョイント等が生じないように、調合、打込み、締固め等に留意し、密実なコンクリートとすることが大切である。

(3) 受注者が行う型枠計画は、他の工事との関連、納まり、施工性等を検討したうえで、材料・工法を選択し、施工計画及び施工図を作成する。

(4) 型枠計画は、安全で、かつ、要求品質に見合った精度で施工する工法を採用するという観点でチェックする。

6.8.1 型枠一般

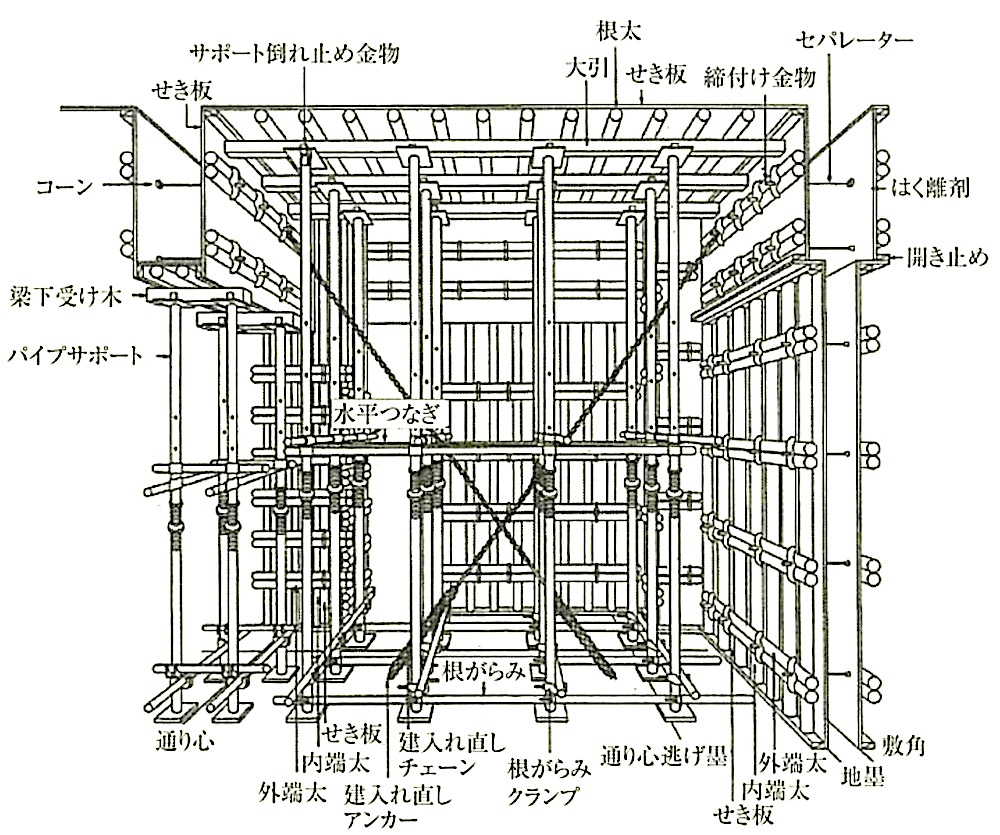

(1) 型枠の構成は、コンクリートに直接接するせき板、せき板を支える支保工及びせき板と支保工を緊結するセパレーター、締付け金物等からなる。せき板には通常、脱型を容易にするためはく離剤が塗られている。支保工は、床・梁等を支える根太、大引、支柱(パイプサポート)、支保梁、支柱の座屈を防止する水平つなぎ・プレースのほか、柱、壁等のせき板の位置を保持するとともに転倒を防ぐ内端太、外端太、建入れ直しサポート、チェーン等から構成される。在来工法による一般的な型枠構成例を図6.8.2に示す。

図6.8.2 一般的な型枠構成例(型枠の設計・施工指針2011年版より)

(2) 型枠には、コンクリートの自重、打込み時の振動や衝撃による作業荷重、コンクリートの側圧、水平荷重等が作用するので、その荷重に対して安全であることを構造計算によって確認することが重要である。また、必要な仕上り寸法・精度が得られるように型枠の剛性についても検討することが必要である。「標仕」6.2.5では、「部材の位置及び断面寸法の許容差」と「コンクリート表面の仕上り状態(目違い・不陸等及び平たんさ)」が規定されており、これらを満足するように型枠を設計する。

型枠の構造計算の方法は、(-社)日本建築学会「型枠の設計・施工指針」に詳しく述べられているので、それを参考にするとよい。

次に型枠の構造計算に関する基本的事項を示す。

(ア) 型枠材料の許容応力度等

(a) 型枠の構造計算に用いる材料の許容応力度は、次のとおりとする。

① 支保工については、労働安全衛生規則第241条に定められた値

2) (-社)日本建築学会「鋼構造設計規準」、同「軽鋼構造設計施工指針」又は同「木質構造設計規準」木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値について、労働安全衛生規則第241条に定められている。

(b) 型枠支保工に用いる鋼材の許容応力度は、労働安全衛生規則第241条において次のように定められている。

① 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の3分の2の値以下とすること。

② 鋼材の許容せん断応力の植は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の100分の38の値以下とすること。

③ 鋼材の許容座屈応力の値は、限界細長比に応じて計算を行って得た値以下とすること。

(c) 型枠合板の断面性能、その他型枠に使用される材料の断面性能、支柱の許容荷重、締付け金物の許容耐力等は、「型枠の設計・施工指針」、メーカーのカタログ等を参照されたい。

(a) スラブ型枠設計用荷重(T.L)は、実状に応じて定めるのが原則であるが、通常のポンプ工法の場合6.8.1式により算出する。

「労働安全衛生規則」から1,500N/m2以上とする。

(b) 型枠設計用側圧は、「JASS 5 鉄筋コンクリート工事」によればよい。

(ウ) 曲げを受ける型枠各部材の計算方法

型枠材の計算方法には、定められた基準はないが、一般的には次により、構造計算を行い定める。

④ 部材の応力及びたわみの計算に用いる公式は、「型枠の設計・施工指針」を参考にするとよい。

型枠支保工の倒壊等を防止するため、型枠支保工の設計に当たっては、労働安全衛生規則第240条に基づき、次に示す水平荷重が作用しても安全な構造のものとする。

① 鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷直(鉛直荷重)の 100分の2.5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。

② 鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重(鉛直荷重)の100分の5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。

(3) せき板の継目から水やモルタルが漏れ出すと、豆板や砂じま、空洞等が生じ、コンクリートの品質が低下する。また、型枠の取外しが容易でないと、コンクリートに損傷を与える危険性があるので、型枠は細部まで十分考えられたものが必要である。

(4) コンクリート打放し仕上げ(仕上塗材、塗装等の仕上げを行う場合を含む。)の場合、外部に面する部分は打増しを行うことがある。その厚さは特記によるとされている。

(5) コンクリートは乾燥により収縮するので、ひび割れの発生を完全に防止することは極めて困難である。したがって、適切な位置にひび割れ誘発目地を設置し、ひび割れを目地内に発生させて目地をシールするなどして対処するのが一般的である。ひび割れ誘発目地の形状・寸法は特記によることになっている。ここで、「標仕」 11.1.3では、ひび割れ誘発目地の深さは打増したコンクリート厚さとするとされている。

(6) その他、型枠に要求される品質としては、次のようなものが挙げられる。

(ア) 型枠は、その他の工事、特に鉄筋工事と関連して、鉄筋のかぶり厚さを確保できる材料と工法とする。

(イ) せき板はコンクリートの硬化を阻害したり、コンクリートのアルカリによってコンクリートに着色したり、木材のむしれを生じるものであってはならない。

(ウ) コンクリートが打ち込まれてからせき板と支保工が取り除かれるまでの間は、コンクリートにとって初期の養生期間になるので、型枠はコンクリートの養生を阻害するものであってはならない。

6.8.2 材 料

(1) 「標仕」では、せき板の材料は、特記によるとしている。特記のない場合は、次のように規定されている。

(ア) コンクリート打放し仕上げの場合は、「標仕」表6.2.4のコンクリート表面の仕上り程度に見合ったものとしており、打放し仕上げの種別がA種(目違い、不陸等の極めて少ない良好な面)の場合は、表面加工品を用いるようにしている。

(イ) コンクリート打放し仕上げ以外の場合は、「合板の日本農林規格」第5条「コンクリート型枠用合板の規格」によるB−C品又はその他の材料でコンクリートの所要の品質を確保できるものを用いるとしている。ここで、B-C品とは、表面の品質がB、裏面の品質がC(品質のよい順に A、B、C、D の4ランクあり)であるものをいい、現在市販されているコンクリート用型枠合板の主流となっているものである。合板型枠以外の型枠としては、金属製型枠、樹脂系の型枠(FRP・プラスチック等)、打込み型枠(断熱型枠、薄肉プレキャストコンクリート板、けい酸カルシウム板、スレート型枠等)、ブロック型枠、ラス型枠等がある。また、近年環境に配慮した型枠として、再生材樹脂系の型枠が使用されている。これらの材料を用いる場合は、型枠としての性能及び仕上げに対する影響について調査 し、設計担当者等と打ち合わせて採否を決める。

(2) 「標仕」においては、せき板に合板を用いる場合は、「合板の日本農林規格」第5条「コンクリート型枠用合板の規格」による表面加工品又はB−Cを用いるとされている。ただし、MCR工法の場合は、B–Cを用いるとされている。

なお、合板の厚さは特記によるとしているが、特記がなければ厚さ12mmのものを使用するとされている。

(3) 床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)について、(-社)公共建築協会では、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」(1.4.4 (5)参照)の一環として、平成4年の建設省「建設技術評価」に準じて技術評価の基準を定めて評価を行っている。

設計・施工に当たっては、「床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)設計施工指針・同解説」が参考になる。本設計施工指針では、平成18年版でフラットデッキの材料(鋼材)の機械的性質として引張強さを295N/rmm2以上(平成16年版では 270N/mm2以上)と改めている。これは、(-社)日本建築学会「鋼構造設計規準」(2005)に準拠し、鋼材の降伏点又は耐力と引張強さの70%のうち小さい方の値をもって許容応力度を決定する場合の基準値とする趣旨を満足するようにしたためである。

フラットデッキの施工上の要点を次に示す。

(ア) 施工荷重によるたわみを考慮して、フラットデッキには10mm程度のキャンバー(むくり)が付いている。そのため、梁との隙間からのろ漏れ等が生じないように施工する。

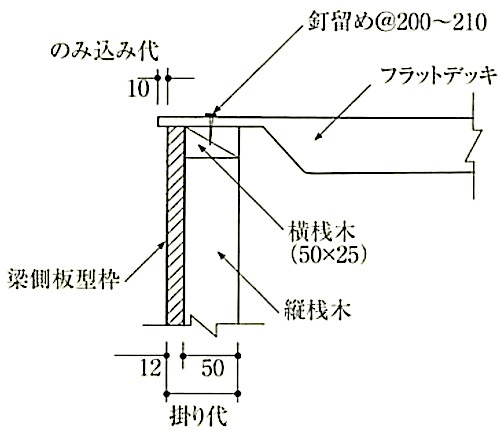

(イ) RC造・SRC造の場合のフラットデッキと型枠の接合方法例を図6.8.3に示す。フラットデッキは図中の横桟木で受けるため、横桟木で受けた荷重が縦桟木で支持できる型枠設計とする必要がある。

図6.8.3 型枠との接合方法(RC・SRC造、スラブ厚300mm以下)

(床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)設計施工指針・同解説より)

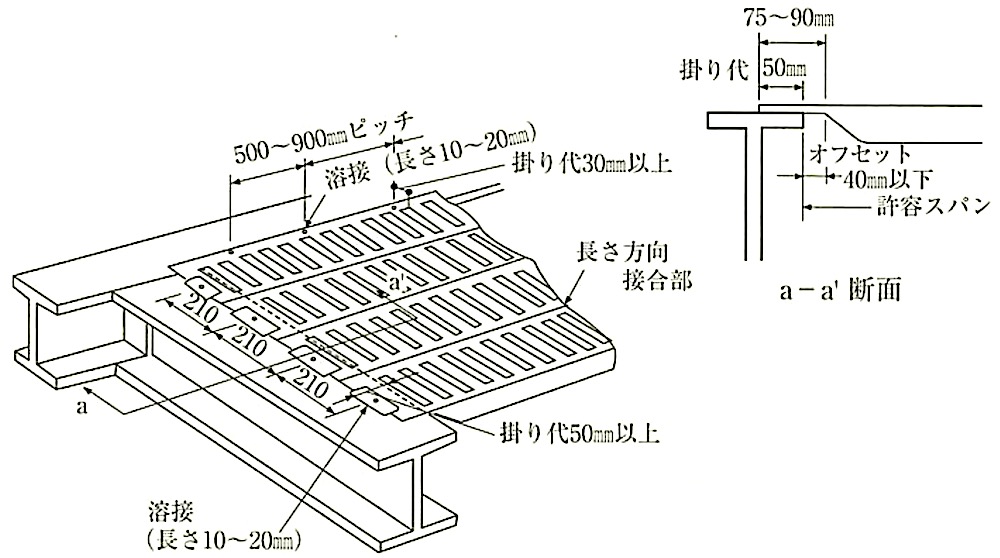

(ウ) 鉄骨梁とフラットデッキの接合方法の例を図6.8.4に示す。

鉄骨梁継手部や柱取合い部はアングル又はF.B(フラットバー)を溶接留めとし、その上に現場切断したフラットデッキを留め付ける。

図6.8.4 鉄骨梁との接合方法(S造、スラブ厚300mm以下)

(エ) フラットデッキは衝撃に弱く、曲がったりへこんだり変形したりしやすい。そのため、敷設時にはめ込みにくいなどの手戻りが生じるので養生方法、揚重方法、吊り治具等に注意する。

(オ) 設備配管等の貫通口が規則的な場合又は集中している場合は、局部破壊の原因となるので、補強する必要がある。

なお、フラットデッキは、リブでコンクリート等の施工荷重を負担しているので、リブを切断する場合等は、デッキ受けを設け荷重を梁や型枠に確実に伝えるようにしなければならない。

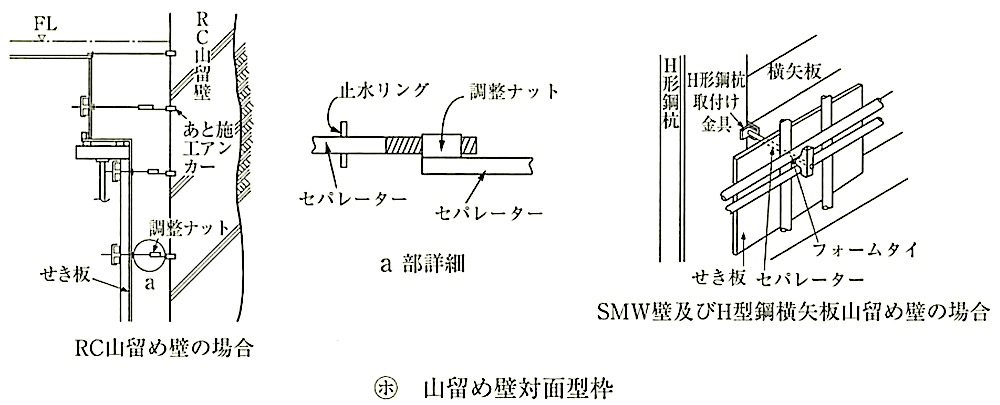

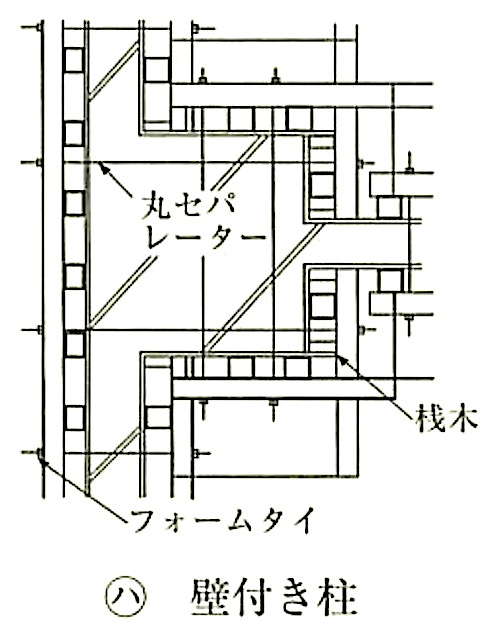

(4) 断熱材兼用型枠工法として、建設技術評価規程(昭和53年建設省告示第976号)に基づき建設大臣が評価した工法がある。この工法は、鉄筋コンクリート造等の建築物の内断熱施工部分について、在来の型枠用合板の代わりに断熱材を兼用した型枠を使用する工法である。せき板としての性能を有した断熱材を主体とし、支保工と一体となってコンクリート型枠としての性能を発揮するものである(図6.8.5参照)。型枠の断熱材は、「標仕」19.9.3(1)に示すもののほか、木毛板の類、磁気テープ廃材等があり、また、その構成板材は単板、複合板、サンドイッチパネル等となっている。型枠の解体がないため現場内での作業の軽減等の施工合理化が図られること、また、建設廃棄物の発生を抑制することができる。

図6.8.5 断熱材兼用型枠の納まり例

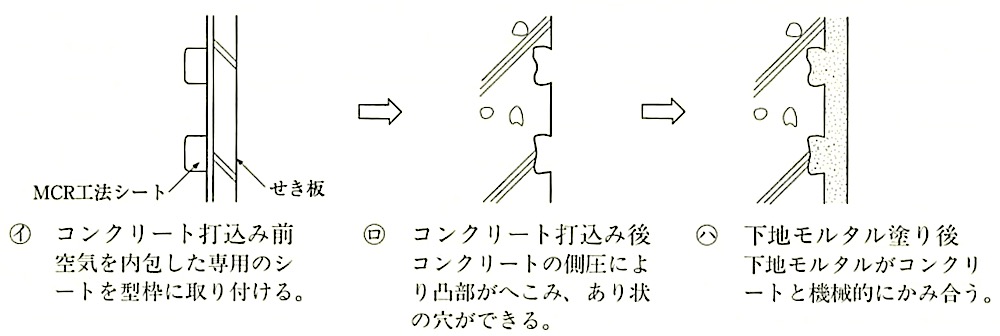

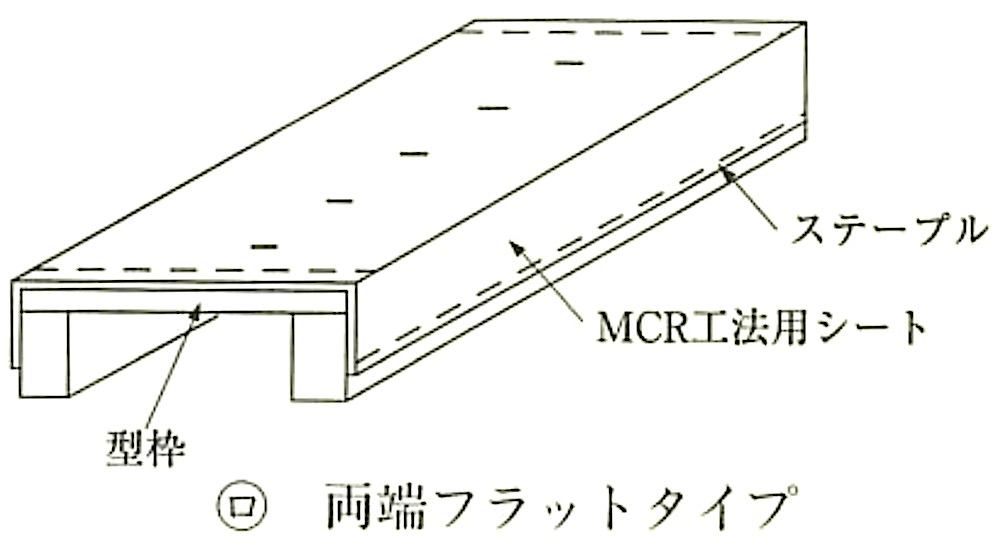

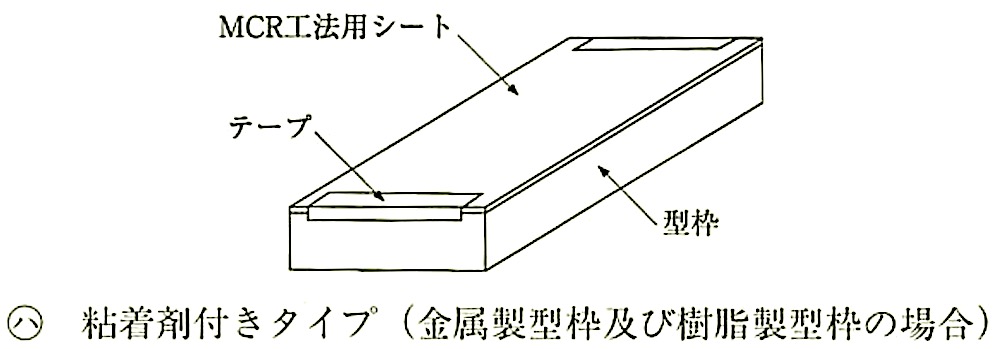

(5) MCR工法は外壁タイル張りのはく離防止を図る工法として開発されたものである。コンクリート型枠に専用のシート(「標仕」6.8.3 (6)参照)を取り付けておき、コンクリートを打ち込むことによりコンクリート表面に多数のあり状の穴を設け、躯体コンクリートとモルタルとを機械的にかみ合わせることではく離を防止する工法である(図6.8.6参照)。この工法の特徴は、ばらつきが少なく安定した接着強度が得られるとともに、かみ合わせ効果により面内方向のせん断応力に対する抵抗性が高いことにある。

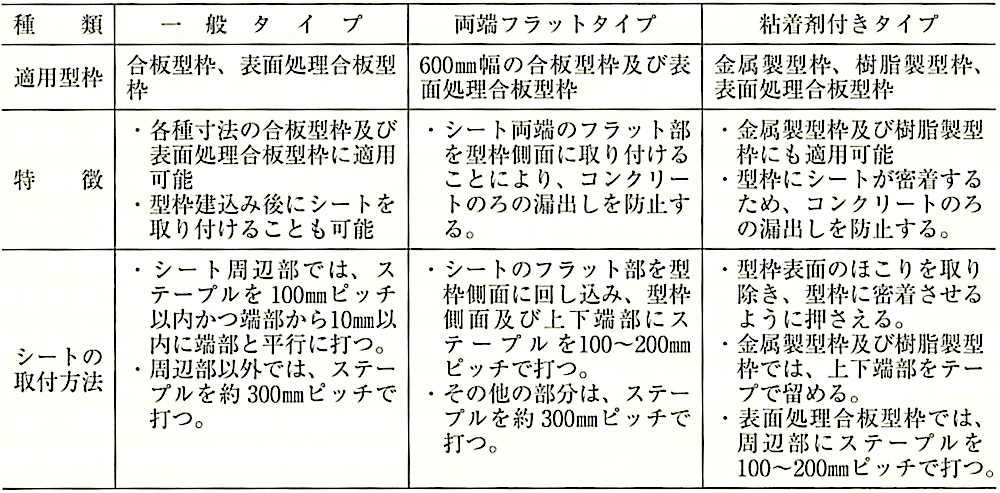

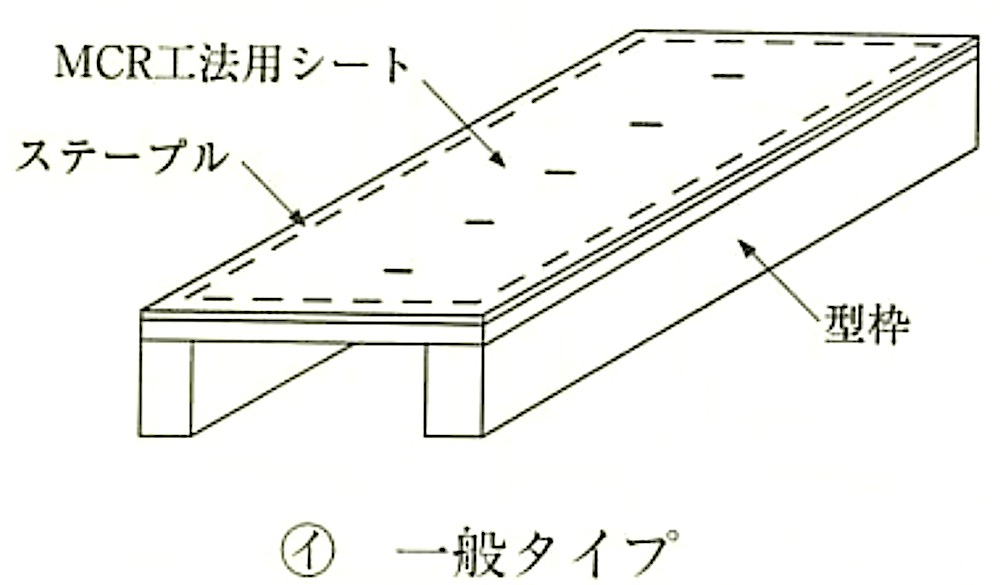

シートは、表6.8.1に示す3種類がある。型枠の種類、型枠の幅等によって使い分ける必要があるが、600mm幅の合板型枠あるいは表面処理合板型枠であれば両端フラットタイプを使用したほうが、シート間からのセメントペーストの漏出しがなく、仕上りはよい。シートを取り付けた状態の例を図6.8.7に示す。

シートは、コンクリートの養生のためにせき板を外した後も極力存置し、モルタル塗りの直前にシートを取り外すようにする。

図6.8.6 MCR工法の施工手顛

図6.8.7 シートを取り付けた状態

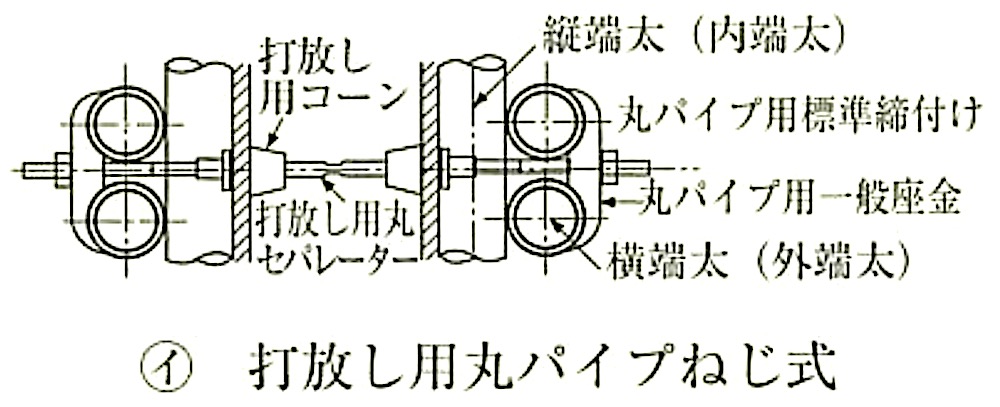

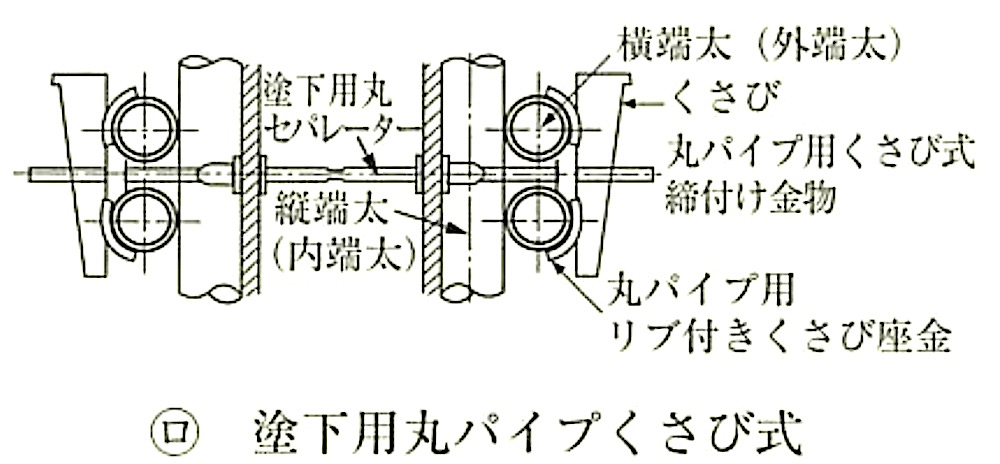

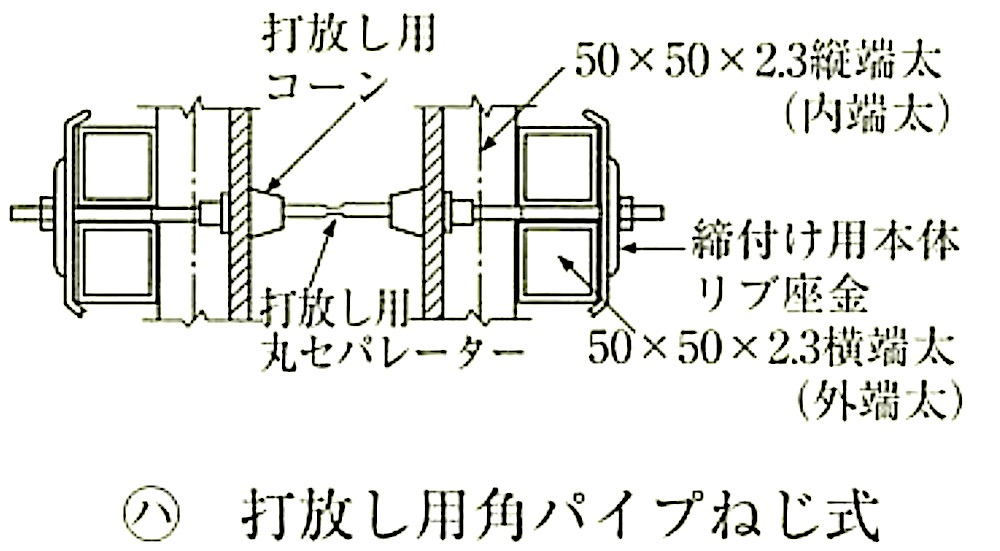

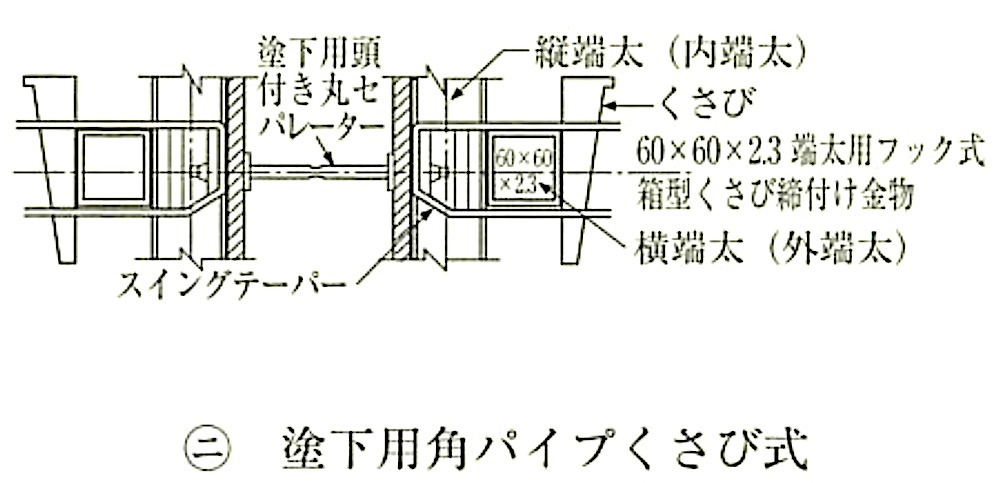

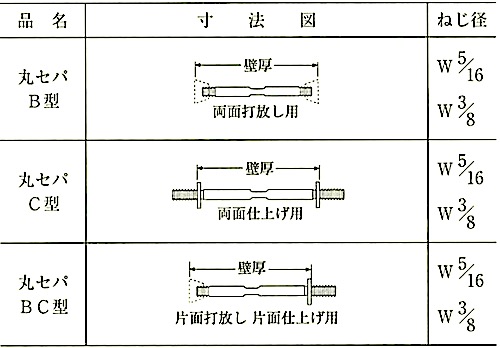

(6) ボルト式型枠緊張材には各種あるが、図6.8.8にその代表的なものを挙げる。

図6.8.8 各種締付け金物の組立例

(7) はく離剤は次の性能を有するものとする。

(エ) はく離剤自身による汚れをコンクリート面に残さないこと。

(8) 資源の有効活用の面から、型枠は積極的な転用や再使用が望まれる。転用や再使用する場合は、コンクリートに接する面をよ清掃し、締付けボルト等の貫通孔あるいは補修箇所を修理のうえ、必要に応じてはく離剤を塗って用いる。

(9) スリーブには、鋼管のほか、硬質ポリ塩化ビニル管や溶融亜鉛めっき鋼板、つば付き鋼管などが用いられるが、径が大きくなった場合は、コンクリート打込み時の変形防止のための補強を十分に行う必要がある。

なお、「標仕」では、スリーブの材種、規格等は特記によるとされているが、柱及び梁以外の部分で、開口補強が不要であり、かつ、スリーブ径が200mm以下の部分は、紙チューブとすることができるとされている。

最近では、基礎梁の人通孔等、大口径のスリーブには土木用排水管(樹脂製コルゲート管)が、軽量で、変形しにくいため使用される場合も多い。

また、取付けに際しては、コンクリート打込み時にスリーブが浮いて移動しないように、型枠に堅固に留め付ける。

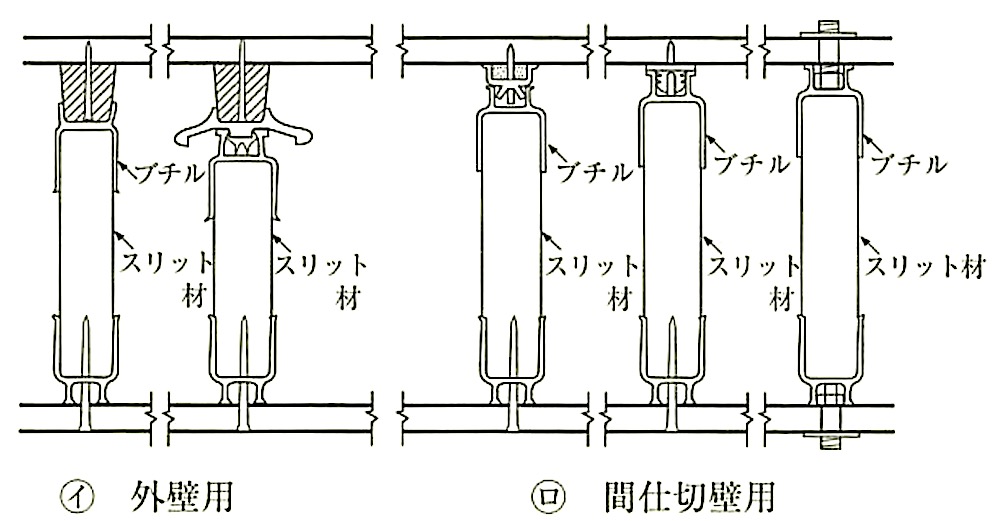

(10) スリット材は腰壁や垂れ壁のある建物で、柱が短柱になることを防ぐために腰壁等を柱際で縁を切るために設けるものである(図6.8.9参照)。防火区画となる部分に使用する場合は、材質等について注意する。

図6.8.9 スリット用材料の例

(11) 合板によるコンクリート表面の硬化不良について次に示す。

(ア) せき板の中には、木材成分中の糖類、タンニン酸等がコンクリートのアルカリに抽出されて、セメントの硬化を妨げるものがある。

(イ) 硬化不良を起こしたコンクリートの表面の状態

(a) コンクリートの打上り面が暗黒色になり、ざらつく。

(b) 極端な硬化不良の場合には、表面数mmがまったく硬化しないため、触れると粉状にはく落又は薄い板状にはく離する。

(ウ) 硬化不良を起こしやすいせき板

また、長時間空気中に暴露された場合や腐朽菌が表面に生じた場合にも硬化不良が生じる。

(b) 木材の成分によるもので、赤松、米杉等がある。

(c) 広業樹は、針業樹より硬化不良を起こしやすい。

(d) 硬化不良を起こしやすいせき板を現場で見分けるには、せき板表面にセメントペーストを塗り付け2~3日後にはがして、その表面状態を調べるのがよい。

6.8.3 型枠の加工及び組立

(1) コンクリート寸法図、型枠の加工及び組立等を次に示す。

(ア) コンクリート工事を行うには、必ず各部のコンクリートの形状及び寸法を詳細に表した施工図を作成する。多くの場合、平面図を中心にし、必要に応じて部分的断面図を補助として記入している。このような施工図をコンクリート寸法図、スケルトン、コンクリート躯体図等と呼んでいる。

コンクリート寸法図は、単にコンクリート型枠作製のためだけでなく、他の関述工事に対しても基本になる施工図であるから、次の事項を十分検討する。

⑥ 構造材相互の取合い

⑦ その他特にコンクリートを欠き込む必要のある場合及びコンクリートに打込みとなるもの

⑤ 地階二重壁内の水抜きパイプ

⑨ 二重スラブ内の水抜き及び通気パイプ、集水桝、スラブ勾配

⑥ 外部足場つなぎ用インサート

(f) その他コンクリートと関連するもの

(イ) 一般的に、型枠工事の実施に先だち、型枠材料とその仕様の設計を行う。これらは型枠工事の品質、コスト、工程に大きく影響するが、コンクリート寸法の標準化が大きな要索となる。そこで、設計担当者と打合せのうえ、コンクリート寸法をできるだけ標準化する方向で検討するとよい。

工場加工には、在来の合板型枠と合理化・システム化型枠の場合がある。在来の合板型枠の場合は、型枠パネル加工を設備の整った工場で集中的に行うもので、最近はCAD/CAMを利用して効率化した工場もある。

(エ) 柱型枠建込み前に柱脚部の清掃水洗い等を行っておく。建込み後には、ごみ・おがくず等が入らない処置をとり、万ー入った時は水洗い又はとがらせた鉄筋等で除去する。除去が難しい場合は下部に掃除口を設ける。

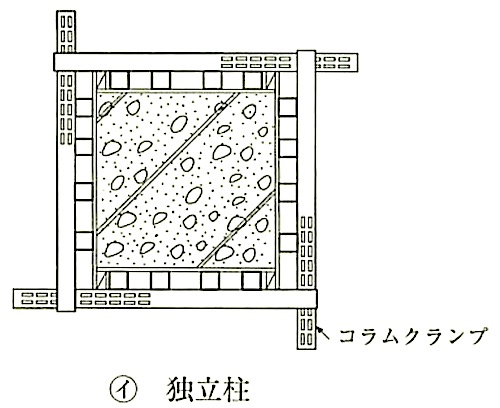

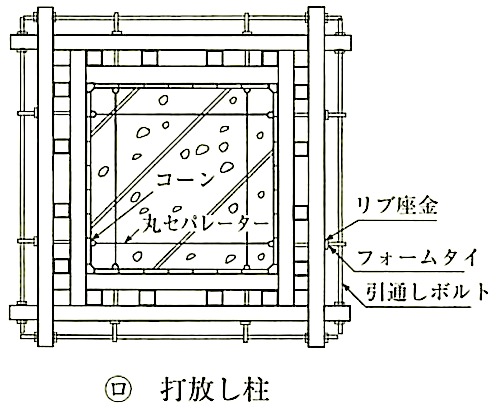

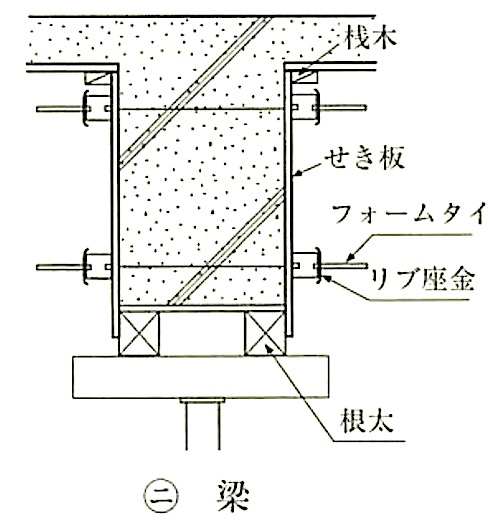

(a) 柱、梁の例を図6.8.10に示す。

図6.8.10 型枠組立の例

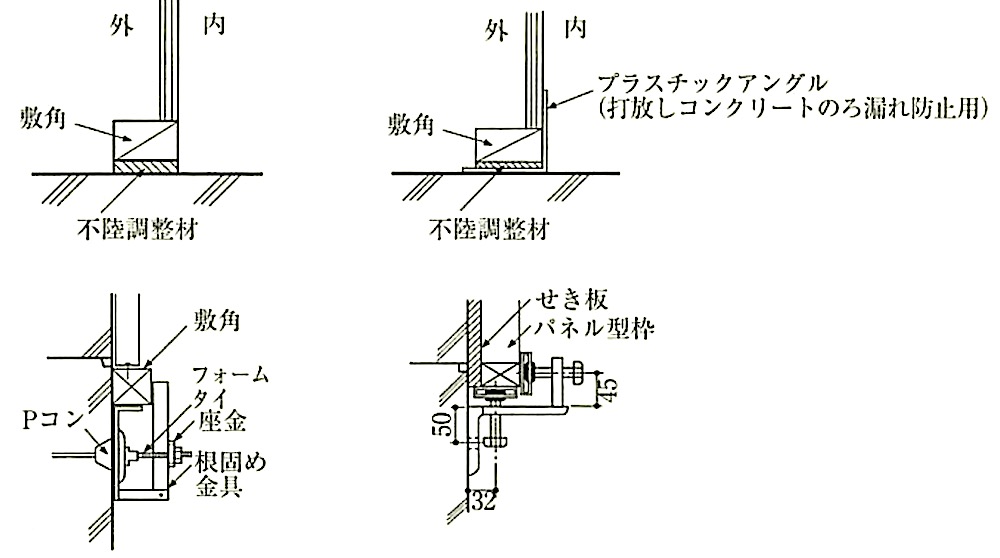

(b) 柱、壁の下部の例を図6.8.11に示す。

図6.8.11 柱、壁の下部組立の例

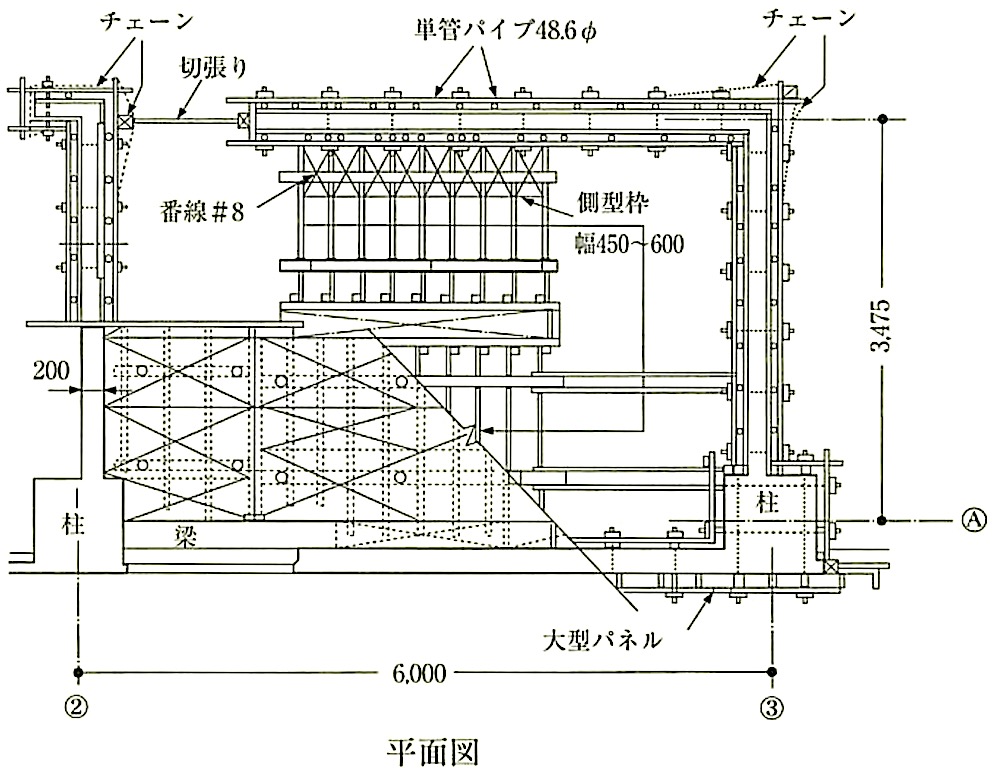

(c) 階段型枠の例を図6.8.12に示す。

図6.8.12 階段型枠の組立の例

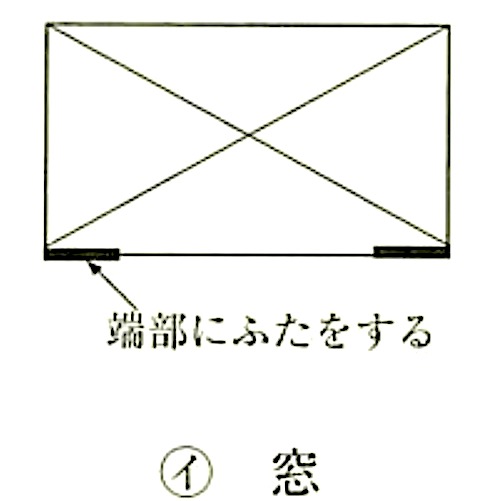

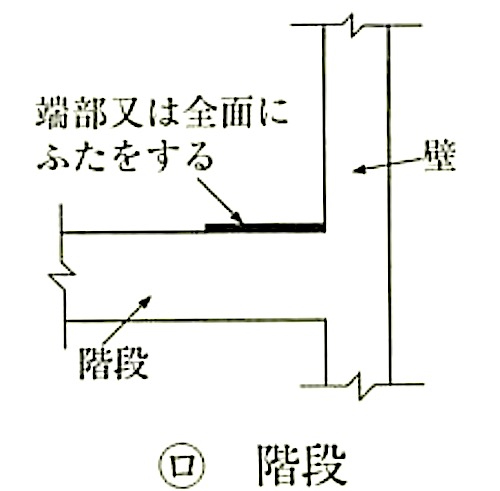

(d) 窓及び階段は、図6.8.13のようにコンクリートが盛り上がるのを防ぐために端部にふたをする。窓の場合は、外側へ勾配を付ける。また、小さい窓等の下枠は全閉とし、空気穴を設けてコンクリートの充填具合を点検する。

図6.8.13 窓及び階段のふたの例

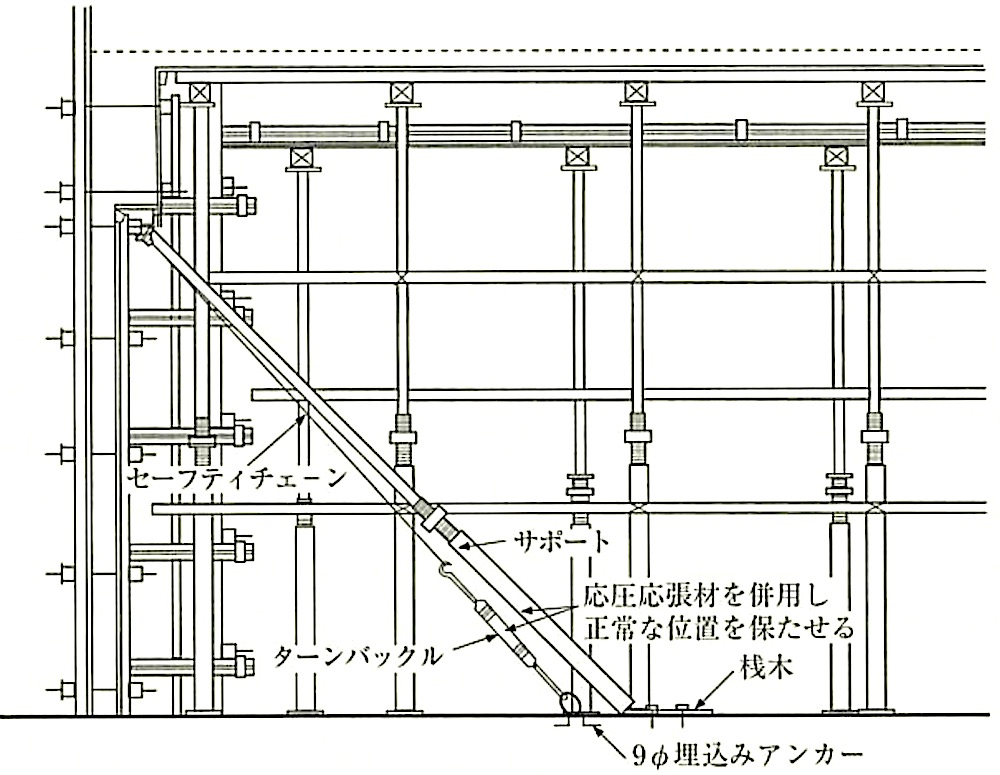

(e) 型枠の建入れ補強の例を図6.8.14に示す。

図6.8.14 型枠の建入れ補強の例

(カ) 支柱に関する労働安全衛生規則の抜粋を次に示す。

労慟安全衛生規則

最終改正令和3年12月1日)

(型枠支保工についての措置等)

第242条

事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。

一 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。

二 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。

三 支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。

四 鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。

五 型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を溝ずること。

五の二 H型銅又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であって、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。

六 鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。

イ 高さ2メートル以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

口 はり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定すること。

七 パイプサポートを支柱として用いるものにあっては、当該パイプサボートの部分について次に定めるところによること。

イ パイプサポートを3以上継いで用いないこと。

ロ パイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。

ハ 高さが3.5メートルを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。

八 鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。

イ 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。

ロ 最上層及び 5以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

ハ 最上層及び 5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び5枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けること。

二 第六号口に定める措置を講ずること。

九 組立て鋼柱を支柱として用いるものにあっては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。

イ 第六号口に定める措置を講ずること。

口 高さが4メートルを超えるときは、高さ4メートル以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

九の二 H型銅を支柱として用いるものにあっては、当該H型鋼の部分について第六号ロに定める措置を構ずること。

十 木材を支柱として用いるものにあっては、当該木材の部分について次に定めるところによること。

イ 第六号イに定める措置を溝ずること。

口 木材を継いで用いるときは、2個以上の添え物を用いて継ぐこと。

ハ はり又は大引きを上端に載せるときは、添え物を用いて、当該上端をはり又は大引きに固定すること。

十ー はりで構成するものにあっては、次に定めるところによること。

イ はりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。

口 はりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。

(2) コンクリート打込み後、強度発現が不十分な状態で作業を開始すると、その荷重を受けるコンクリートに有害なひび割れやたわみ等の障害が生じるおそれがあるので、注意が必要である。コンクリートが有害な影響を受けない材齢は、直上階の作業に伴う荷重の大きさによって異なり、一概に示せないが、愚出し等の軽微な作業であれば大きな影響はない。資材を置く場合は、1箇所に集中させないなどの配慮が必要である。また、床が、コンクリート金ごて仕上げの場合、床面を傷つけないように養生期間を確保することや資材等の仮置き場所に養生を施すことが必要である。

(3) 各種配管、ボックス、埋込金物等を構造躯体に埋め込む場合は、構造耐力上及び耐久性上支障のない位置に配置する必要がある。また、コンクリートの打込み時の流れによって位置がずれないよう、堅固に取り付ける。コンクリートの流れの力は予想以上に大きいので注意が必要である。

(4) 上下階の支柱が同一位置にないと、強度が十分発現していないコンクリートスラブに悪影響を与えることになるので、可能な限り平面上の同じ位置に配置する。また、地盤上に直接支柱を立てる場合には、支柱の下に剛性のある板を敷くなどして、支柱の沈下を防がなくてはならない。

(5) 型枠に、足場や遣方等の仮設物を連結させると、足場等が動いた時に型枠位置がずれたり寸法が狂ったりするおそれがあるので、避けなければならない。

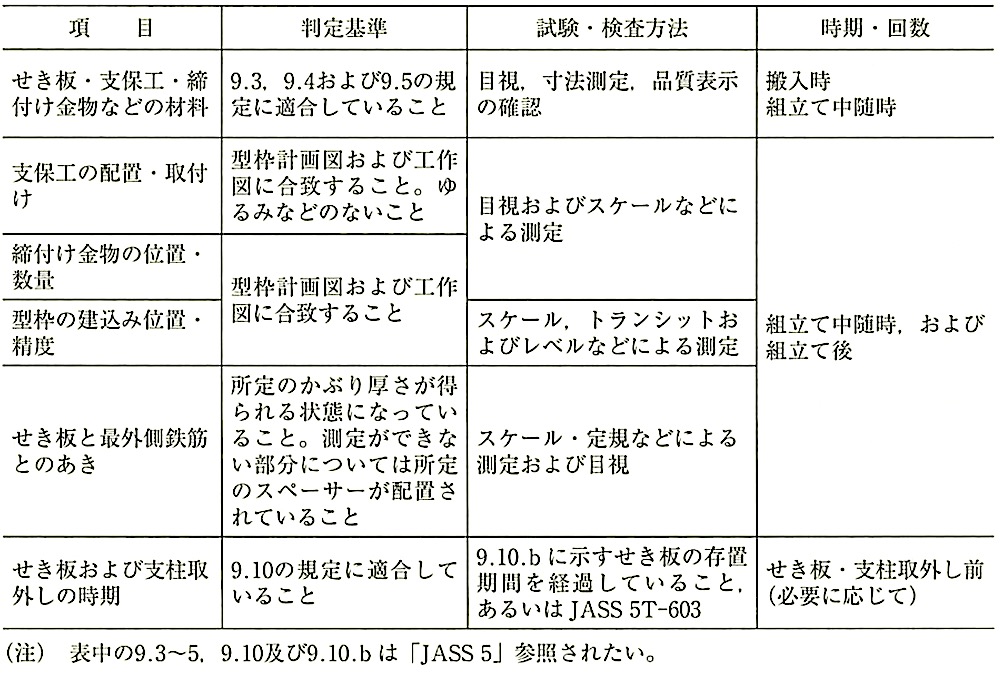

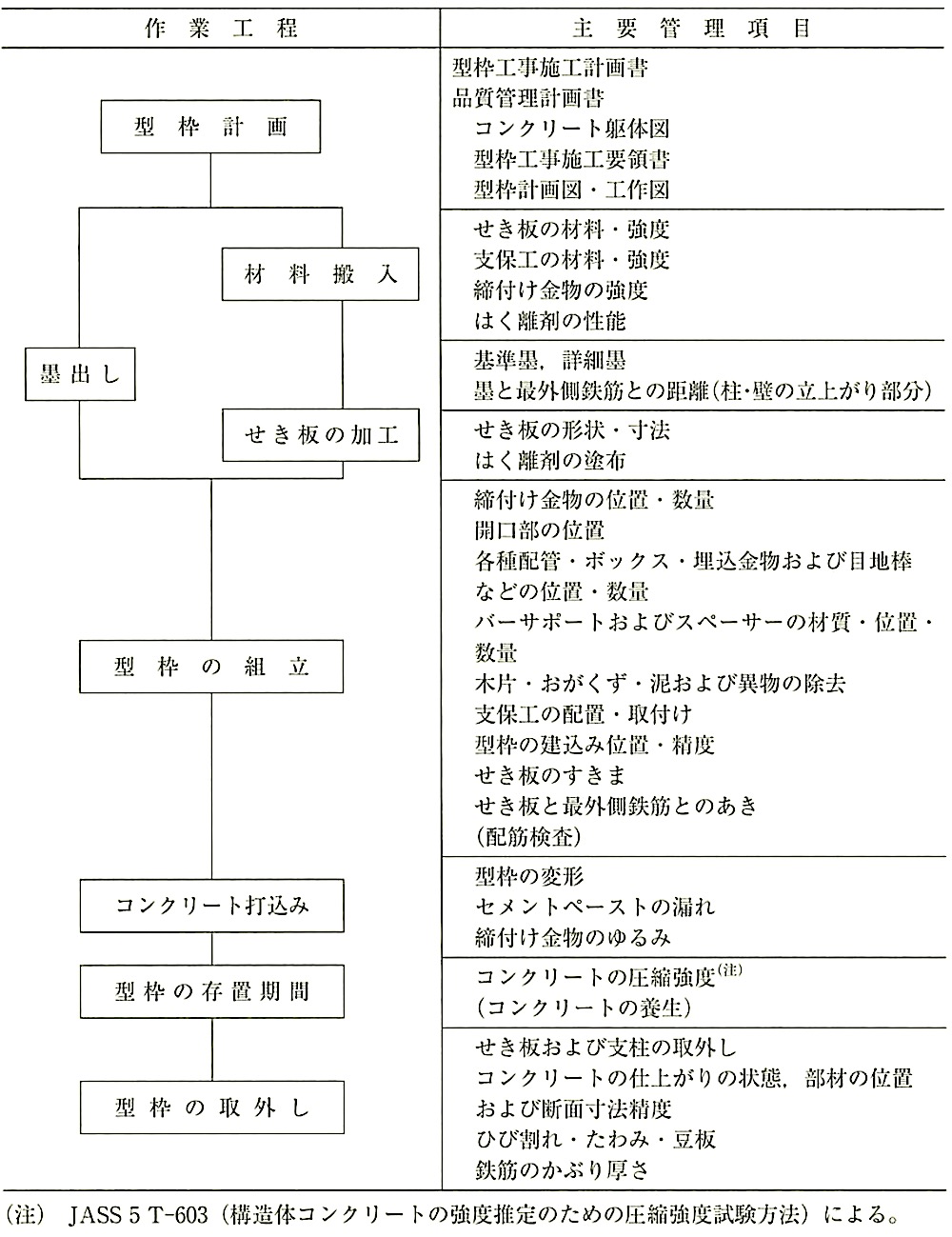

(6) 監督職員は、施工者が行う型枠の品質管理・検査の報告を受け、必要と思われる事項については確認する。施工者が行う型枠工事の品質管理・検査の例を表6.8.2に、型枠の計画から取外しまでの作業工程と主要管理項目の例を表6.8.3に示す。

表6.8.2 型枠の材料・組立・取外しの品質管理・検査の例(JASS 5より)

6.8.4 型枠の存置期間及び取外し

(1) せき板は、コンクリート形状を決定するだけでなく、若材齢のコンクリートを寒気や外力、乾燥から保護する役割がある。また、支柱は、梁やスラブが自立し、有害なひび割れやたわみが生じなくなるまで支持する役割をもっている。したがって、それぞれ必要な最小存置期間が定められており、その期間を経過した後に型枠を取り外すことになる。

(2) せき板及び支柱の存置期間

(ア) 「標仕」では、せき板の最小存置期間は「標仕」表6.8.2に、支柱の最小存置期間は「標仕」表6.8.3に定められている。

(a) せき板の最小存置期間は、材齢による場合とコンクリートの圧縮強度による場合とに分けられており、そのどちらかを満足すればよいことになっている。圧縮強度による場合は、若材齢のコンクリートが初期凍害を受けることなく、また、容易に傷つけられない最低限必要な強度として5N/mm2と定められている。材齢による場合は、存置期間中の平均気温とセメントの種類の組合せにより必要な期間が定められており、これは、上述の 5N/mm2の圧縮強度が得られる期間から定められている。

なお、「現場打コンクリートの型わく及び支柱の取りはずしに関する基準」(昭和46年1月29日建設省告示第110号、最終改正平成28年3月17日)(以下、告示「型わく等取りはずしに関する基準」という。)の改正に伴い、平成 28年版「標仕」から表6.8.2及び表6.8.3中のセメントの種類に中庸熱ポルトランドセメントと低熱ポルトランドセメントが追加された。また、普通エコセメントを使用する場合の最小存置期間は特記としており、コンクリートの材齢による場合は、「JASS 5」では普通ポルトランドセメントと同様の日数、国立研究開発法人建築研究所の「建築研究報告 No.144」では平均気温20℃以上で5日、20℃未満10℃以上で8日とあり、これらを参考にするとよい。

(b) 支柱の最小存置期間もせき板の場合と同様、材齢による場合とコンクリートの圧縮強度による場合とに分かれている。圧縮強度による場合は、スラブ下で設計基準強度の85%以上又は12N/mm2以上、梁下では設計基準強度以上となっている。

た構造計算であり、設計時の構造計算とは別のものである。

材齢による場合は、せき板と同様、存置期間中の平均気温とセメントの種類の組合せにより必要な期間が定められている。

(イ) 支柱の存置期間を構造計算によって算定する方法については、「型枠の設計・施工指針」等に記載されている。参考として、「JASS 5」9節[型枠]における存置期間の考え方の骨子を次に示す。

(a) 支柱は、コンクリートが施工中の荷重によって有害なひび割れやたわみを生じることのない圧縮強度以上になるまで取り外さないことを基本とする。

(b) 床スラブが、有害なひび割れを起こす可能性のある条件として、施工荷重時の曲げひび割れ強度 0.64./Fc(Fc:設計基準強度に対応した 28日圧縮強度 N/mm2)以上となる場合を一つの目安としている。ただし、梁部材は一般的に鉄筋量も多く、部材せいも大きいので、たわみやひび割れへの影響は小さいと考えこの規定から除外する。

(c) 支保工を早期に(設計基準強度未満)取り外すための条件として、上述の 0.64√Fcを安全率1.25で除した許容曲げ応力0.51/Fcを掲げ、施工荷重時の曲げ応力 σ0が、この数値以下となることとしている。

(d) 施工荷重は最下階支持スラブ、梁に作用する施工荷重の値を示している。この場合、コンクリート打込み時、支保工1層受けと2層受け以上でそれぞれ異なる。

(e) 構造体コンクリートの強度発現は、現場水中養生供試体又は現場封かん養生供試体の圧縮強度から推定することとし、上の条件を満たすのに必要な強度管理として現場水中登生供試体又は現場封かん養生供試体の試験値を使用する。

すなわち、施工荷重による曲げ応力 σ0 に対して取外し可能なコンクリートの圧縮強度F1を「所要圧縮強度」と定義し、F1= σ02/0.512として、圧縮強度試験により管理する。

(ウ) 告示「型わく等取りはずしに関する基準」が平成28年3月17日に改正され、新たに第1第一号口に「コンクリートの温度の影響を等価な材齢に換算した式に よって計算する方法(以下「等価材齢換算式による方法」という。)が追加された。受注者等から、この方法によって基礎、梁側、柱及び壁のせき板の取り外しを行 うことを提案された場合は、実施の可否、実施方法等について、受注者等と協議 して定める。

なお、同方法の具体的な運用については、同告示と同時に国土交通省住宅局建築指導課長より発出された技術的助言 国住指第4893号平成28年3月17日「コンクリート強度並びに型わく及び支柱の取り外しに関する基準の改正について」の「2 型わく及び支柱の取り外しに関する基準(昭和46年建設省告示第110号)の改正について」に基づいて、国立研究開発法人建築研究所の「建築研究資料 No.168 型わくの取り外しに関する管理基準の検討」の[第Ⅱ編 せき板の取り外しに係わる積算温度を用いた管理要領(案)]を参考にするとよい。

「型わく等取りはずしに関する基準」告示に関連する技術的助言の抜枠を次に示す。

改正について(技術的助言)

建築基準法施行令第74条第1項第ニ号及び同令第76条第2項の規定に碁づく標記基準については、平成28年3月17日付国土交通省告示第502号及び同日付国土交通省告示第 503号として別添のとおり公布されたので通知する。

中略

記

2 型わく及び支柱の取り外しに関する基準(昭和46年建設省告示第110号)の改正について

(1) 本告示は、現場で打設するコンクリートの型わく及び支柱の取り外しに関する基準を定めたものである。

本告示改正は、コンクリートの圧縮強度に応じて、基礎、はり側、柱及び壁のせき板を取り外す場合の当該コンクリート強度の確認方法として、従来、実施してきた日本工業規格 A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)による方法に加えて、コンクリートの温度の影響を等価な材齢に換算した式によって計算する方法(以下、「等価材齢換算換式による方法」という。)を追加するものである。この場合、「建築工事標準仕様書 JASS 5 鉄筋コンクリート工事」(一般社団法人日本建築学会)等を参考にして、適切に養生を行うことが必要である。

これら以外のコンクリート強度の確認方法であっても、適切な研究的裏付けのあるものは、ただし書きの適用があるものとして取り扱って差し支えない。

(2) 第1第1項第一号口に規定する式中の fc28について、「日本工業規格 A5308(レディーミクストコンクリート)ー2014に規定する呼び強度の強度値」及び「建築基準法(昭和25年 法律第201号)第37条第ニ号の国上交通大臣の認定を受けたコンクリートにあっては、設計基準強度に当該認定において指定された構造体強度値を加えた強度値」を保証する材齢は28日」に限るものとする。

(3) 第1第1項第一号口に規定する式の Tiの温度の測定に当たっては、建築物の部分及びコンクリートの打設日ごとに、コンクリート表面の温度が適切に測定できる十分な箇所において、1時間に1回以上測定するものとする。また、温度計等の測定機器の使用条件、測定誤差等に注意し、適切に測定結果を扱うものとする。

(4) 測定機器による測定箇所や使用条件等の温度測定方法といったコンクリートの温度の測定方法等に関する具体的な運用については、「建築研究資料 No.168 型わくの取り外しに関する管理基準の検討」(国立研究開発法人建築研究所)を参考とされたい。

(3) 片持梁やひさしは静定構造であり、ひび割れが発生すると大きなたわみにつながるおそれがあるので、支柱の存置期間を必要に応じて延長するのがよい。また、「標仕」では、長大スパンの梁、大型スラブ等の型枠を支持する支柱及び施工荷重が大きくコンクリートに支防が生じるおそれがある場合の支柱等は、必要に応じて存齢期間を延長するとされている。

(4) 「標仕」では、スラブ下及び梁下のせき板は、支柱を取り外した後に取り外すことにしているが、施工方法によっては、支柱を取り外すことなくせき板を取り外せる場合がある。その場合は、昭和46年建設省告示第110号の第1第一号で定めるスラブ下及び梁下のせき板の存慨期間の規定を準用し平均気温による存置日数又はコンクリートの設計基準強度の50%以上の強度を確認することにより、支柱を取り外す前にせき板を外す方法もある。ただし、この方法は「標仕」6.8.4(4)に示す「これにより難い場合」に相当するため、監督職員は、工種別施工計画書(品質計画)に記載された内容を確認して承諾する必要がある。

また、支柱の盛替え作業は、無造作に行われやすく、また、若材齢のコンクリートに荷重が作用することは望ましくないので、「標仕」では支柱の盛替えは行わないこととしている。

6.8.5 型枠締付け金物等の措置

(1) 型枠緊張材(セパレーター)の主なものは、コーンを使用しないもの(丸セパC型)とコーンを使用するもの(丸セパB型)がある。

セパレーターの例を表6.8.4に示す。

型枠取外し後、丸セパC型の場合はコンクリート表面に座金及び頭(ねじ部分)が露出する。頭はハンマーでたたくことにより、簡単に折れ除去できるが、座金の部分は残る。丸セパB型の場合はコーンを取り外した穴が残るが、ねじ部分は穴の奥となり穴をモルタル等で埋めれば、表面には何も露出しない。

コーンを使用する目的は、次のように考えられる。

(ア) 止水(地下外堅等でセパレーターを伝わってくる水をモルタル防水等で防ぐ。)

(イ) 表面の平滑化(防水下地、簿い仕上げ下地等)

見え掛りで仕上げがない箇所(設備シャフトの中等)では、丸セパC型を用いるが、頭を折って除去した跡の座金部分に鉛・クロムフリーさび止めペイント1種(JIS K 5674)を塗り付ける。手の届きにくい部分ではスプレーを用いる場合もある。

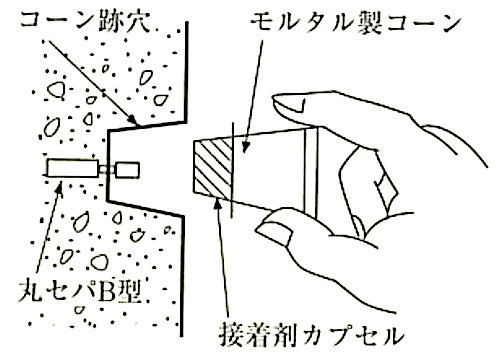

(2) コーン穴の処理方法の例は次のとおりである。

(ア) 漏水のおそれのある地下外整等では、丸セバB型を用い、コーンの跡の穴に防水剤入りのモルタルを充填する。さらに、確実な止水が必要な場合は防水工事を施す。

(イ) 防水下地や薄い仕上げの下地等の場合は、丸セバB型を用いコンクリート面と同一にモルタルを充填する。普通のモルタルでは、垂れ下がり乾燥収縮のおそれがある場合は、水量の少ない硬練りモルタルを用いることがある。

コーンの穴埋めは、上記のように左官材料で行う方法と、既製品を用いる場合がある。主な既製品の例を次に示すが、使用する部位の目的にあったものを使用する。

プラスチック製のプラグをコーン穴にたたき込んで埋める。

モルタルコーンの先端に接着剤カプセルがセットされており、これをコーン穴に取り付けて指で押し、接着剤カプセルを破壊して接着する。

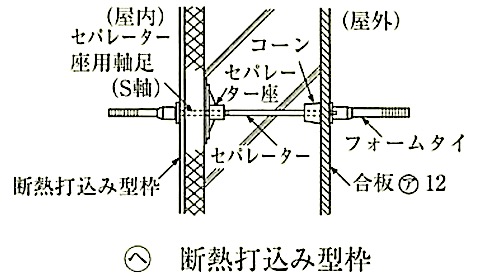

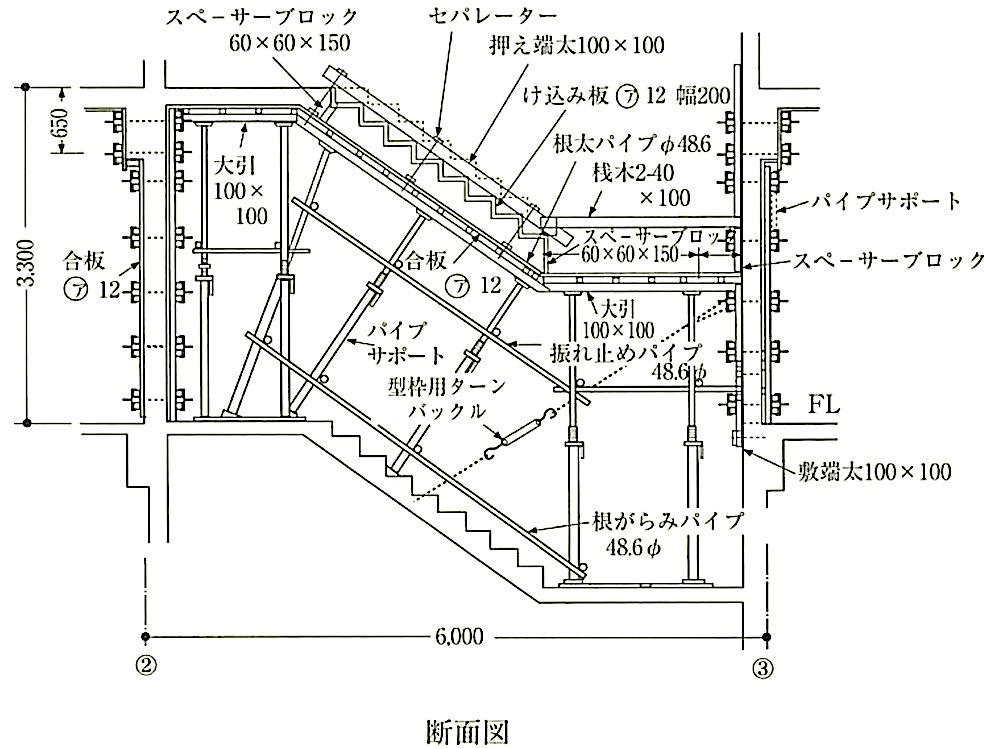

図6.8.15 接着剤付きコーン(止水・はく離防止)

モルタルコーンを、エポキシ系接着剤を用いて取り付ける。

打込み式コーンは、防水機能をもたせたコーンであり、従来のコーンと異なり廃材が生じないのが特長である。

断熱材の部分では、「標仕」19.9.2[断熱材打込み工法](2)(オ) によるとされており、そこでは、コーンの除去跡には断熱材を張り付けるか断熱材を充填するようになっている。

.jpg)

.jpg)

図6.8.16 打込み式コーンの例