令和6年10月20日(日)

試験時間:13時-16時(180分)

問題5 躯体工事 五肢択一式

次の1.から8.の各記述において,[ ]に当てはまる最も適当な語句又は数値の組合せを,下の枠内から1つ選びなさい。

1.安全通路

作業場に通ずる場所及び作業場内には,労働者が使用するための安全な通路を設け,かつ,これを常時有効に保持しなければならない。

通路で主要なものには,これを保持するため,通路であることを示す表示をしなければならない。

通路には,正常の通行を妨げない程度に,[ a ] 又は照明の方法を講じなければならない。

ただし,常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に,適当な照明具を所持させるときは,この限りでない。

また,[ b ] に設ける通路は用途に応じた幅を有し,通路面から高さ[ c ] m以内に障害物を置いてはならない。

a b c

1.採 光 屋 内 2.0

2.換 気 屋 外 1.8

3.採 光 屋 内 1.8

4.換 気 屋 外 2.0

5.採 光 屋 外 1.8

解答試案

3

作業場に通ずる場所及び作業場内には,労働者が使用するための安全な通路を設け,かつ,これを常時有効に保持しなければならない。(労働安全衛生規則第541条)

通路で主要なものには,これを保持するため,通路であることを示す表示をしなければならない。(同第540条)

通路には,正常の通行を妨げない程度に,採光 又は照明の方法を講じなければならない。

ただし,常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に,適当な照明具を所持させるときは,この限りでない。

また,屋内に設ける通路は用途に応じた幅を有し,通路面から高さ1.8m以内に障害物を置いてはならない。(同第542条)

2.土工事 地盤の状況

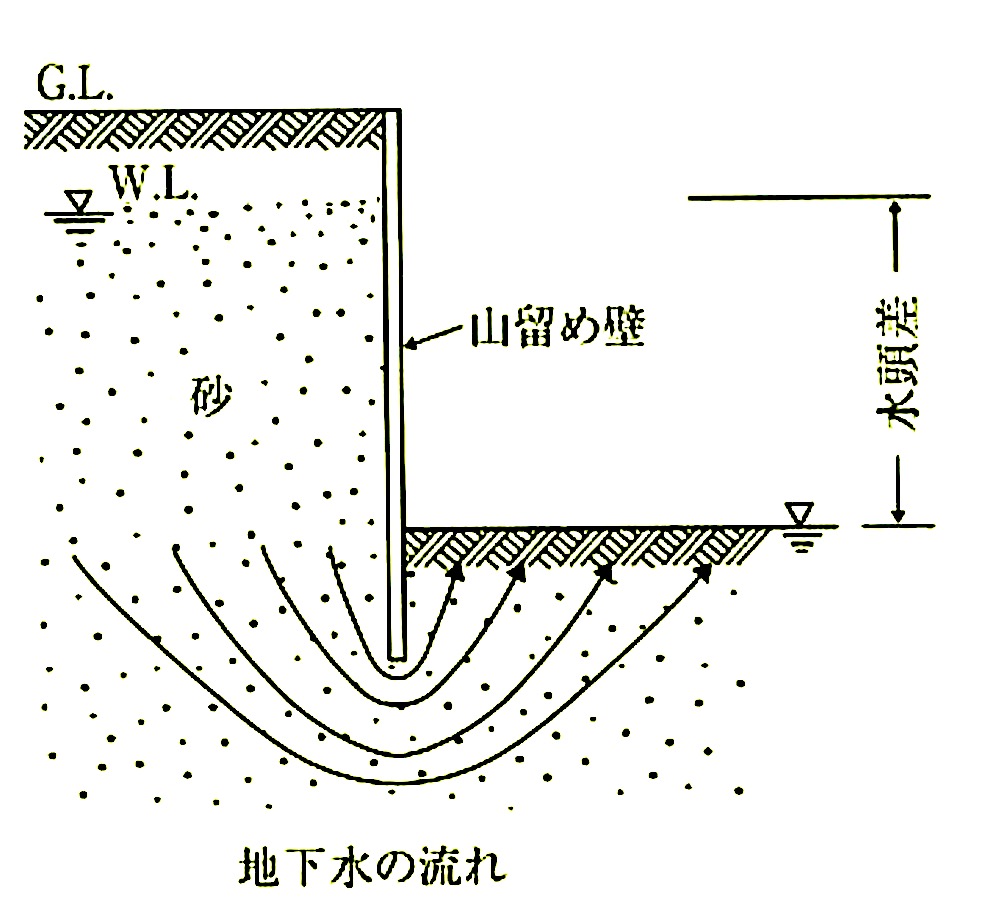

根切り工事において,掘削底面付近の砂質地盤に上向きの浸透流が生じ,この水の浸透力が砂の水中での有効重量より大きくなり,砂粒子が水中で浮遊する状態を[ a ] という。

[ a ] が発生し,沸騰したような状態でその付近の地盤が破壊する現象を[ b ] という。

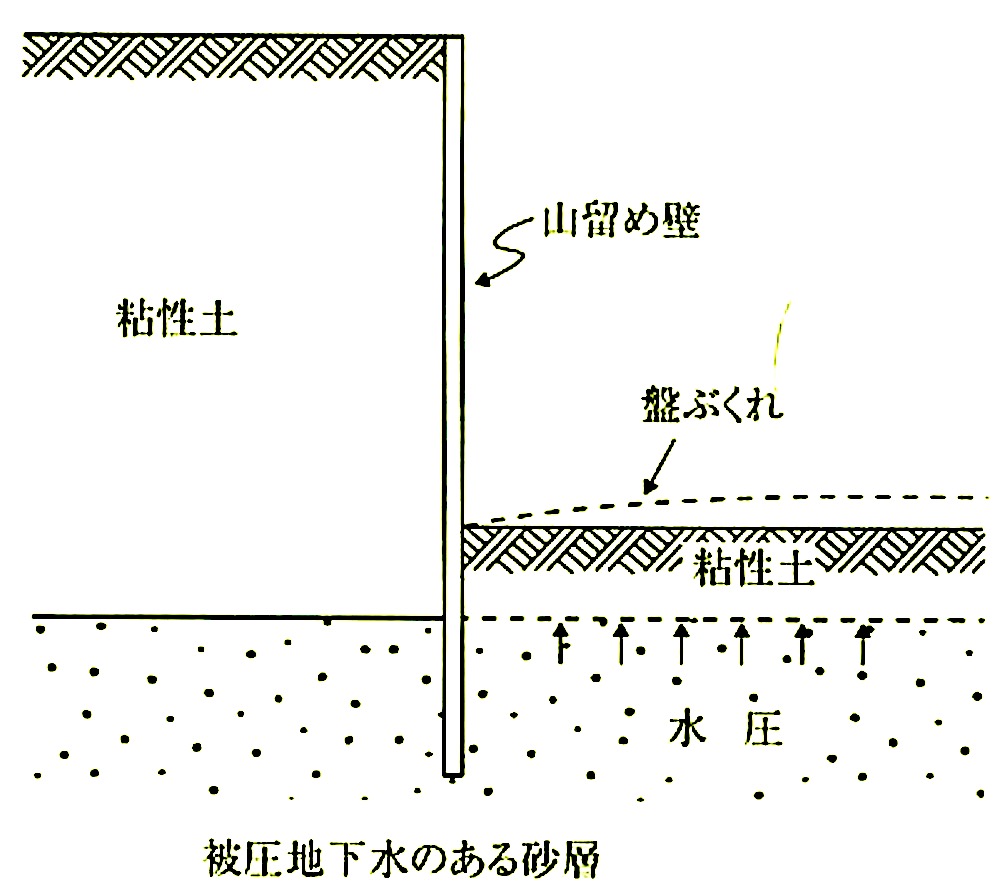

また,掘削底面やその直下に難透水層があり,その下にある被圧地下水により掘削底面が持ち上がる現象を[ c ] という。

a b c

1.地盤沈下 パイピング ヒービング

2.クイックサンド ボイリング ヒービング

3.クイックサンド パイピング ヒービング

4.地盤沈下 ボイリング 盤ぶくれ

5.クイックサンド ボイリング 盤ぶくれ

解答試案

5

根切り工事において,掘削底面付近の砂質地盤に上向きの浸透流が生じ,この水の浸透力が砂の水中での有効重量より大きくなり,砂粒子が水中で浮遊する状態をクイックサンドという。

クイックサンドが発生し,沸騰したような状態でその付近の地盤が破壊する現象をボイリングという。

ボイリング

盤ぶくれ

また,掘削底面やその直下に難透水層があり,その下にある被圧地下水により掘削底面が持ち上がる現象を盤ぶくれという。

3.地業工事 既製コンクリート杭 埋込み工法

既製コンクリート杭の埋込み工法において,杭心ずれを低減するためには,掘削ロッドの振止め装置を用いることや,杭心位置から直角二方向に逃げ心を取り,掘削中や杭の建込み時にも逃げ心からの距離を随時確認することが大切である。

一般的な施工精度の管理値は,杭心ずれ量がD/[ a ] 以下(Dは杭直径),かつ,[ b ] mm以下か、[ c ] が 1/100 以内である。

a b c

1. 3 100 鉛直精度

2. 4 100 鉛直精度

3. 3 150 水平精度

4. 4 150 鉛直精度

5. 4 100 水平精度

解答試案

2

既製コンクリート杭の埋込み工法において,杭心ずれを低減するためには,掘削ロッドの振止め装置を用いることや,杭心位置から直角二方向に逃げ心を取り,掘削中や杭の建込み時にも逃げ心からの距離を随時確認することが大切である。

一般的な施工精度の管理値は,杭心ずれ量がD/4以下(Dは杭直径),かつ,100mm以下か、鉛直精度が 1/100 以内である。

4.鉄筋工事 あき寸法

鉄筋工事において,鉄筋相互のあきは[ a ] の最大寸法の1.25倍、[ b ] mm及び隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍のうち最大のもの以上とする。

鉄筋の間隔は,鉄筋相互のあきに鉄筋の最大外径を加えたものとする。

柱及び梁の主筋のかぶり厚さは,D29以上の異形鉄筋を使用する場合,径(呼び名の数値)の [ c ] 倍以上とする。

a b c

1.細骨材 20 1.25

2.粗骨材 20 1.5

3.粗骨材 25 1.25

4.粗骨材 25 1.5

5.細骨材 20 1.5

解答試案

4

鉄筋工事において,鉄筋相互のあきは粗骨材の最大寸法の1.25倍、25 mm及び隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍のうち最大のもの以上とする。

鉄筋の間隔は,鉄筋相互のあきに鉄筋の最大外径を加えたものとする。

柱及び梁の主筋のかぶり厚さは,D29以上の異形鉄筋を使用する場合,径(呼び名の数値)の1.5倍以上とする。

覚え方)「あきのこないお稽古も最大のニコニコで(By 原口秀昭氏)」

(径 1.5 最大の1.25、25mm以上)

5.コンクリート工事

型枠支保工型枠支保工において,鋼管枠を支柱として用いるものにあっては,鋼管枠と鋼管枠との間に[ a ] を設け,支柱の脚部の滑動を防止するための措置として,支柱の脚部の固定及び[ b ] の取付け等を行う。

また,パイプサポートを支柱として用いるものにあっては,支柱の高さが[ c ] mを超えるときは,高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設けなければならない。

a b c

1.中 桟 布 枠 3.0

2.交差筋かい 根がらみ 3.0

3.交差筋かい 根がらみ 3.5

4.交差筋かい 布 枠 3.5

5.中 桟 布 枠 3.5

解答試案

3

型枠支保工において,鋼管枠を支柱として用いるものにあっては,鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設け,支柱の脚部の滑動を防止するための措置として,支柱の脚部の固定及び根がらみの取付け等を行う。

また,パイプサポートを支柱として用いるものにあっては,支柱の高さが 3.5mを超えるときは,高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設けなければならない。

6.コンクリート工事 打込み

コンクリートポンプ工法による1日のコンクリートの打込み区画及び[ a ] は,建物の規模及び施工時間,レディーミクストコンクリートの供給能力を勘案して定める。

コンクリートの打込み速度は,スランプ18cm程度の場合,打ち込む部位によっても変わるが,20m3/hから[ b ] m3/hが目安となる。

また,スランプ10cmから15cmのコンクリートの場合,公称棒径45mmの棒形振動機1台当たりの締固め能力は,10m3/hから[ c ] m3/h程度である。

a b c

1.打込み量 30 15

2.打込み順序 40 20

3.打込み順序 30 20

4.打込み量 40 15

5.打込み量 30 20

解答試案

1

コンクリートポンプ工法による1日のコンクリートの打込み区画及び打込み量は,建物の規模及び施工時間,レディーミクストコンクリートの供給能力を勘案して定める。

コンクリートの打込み速度は,スランプ18cm程度の場合,打ち込む部位によっても変わるが,20m3/hから30m3/hが目安となる。

また,スランプ10cmから15cmのコンクリートの場合,公称棒径45mmの棒形振動機1台当たりの締固め能力は,10m3/hから15m3/h程度である。

7.コンクリート工事 寒中コンクリート

コンクリート工事において,寒中コンクリートでは,レディーミクストコンクリートの荷卸し時のコンクリート温度は,原則として[ a ] °C以上20°C未満とし,加熱した材料を用いる場合,セメントを投入する直前のミキサ内の骨材及び水の温度は,40°C以下とする。

打込み後のコンクリートは,初期凍害を受けないよう,必要な保温養生を行う。

初期養生の期間は,コンクリートの圧縮強度が[ b ] N/mm2が得られるまでとし,この間は,打ち込んだコンクリートのすべての部分が0°Cを下回らないようにする。

また,[ c ] 養生中は,コンクリートが乾燥しないように散水等で湿潤養生する。

a b c

1.10 5 断熱

2.10 5 加熱

3. 5 10 加熱

4. 5 5 加熱

5. 5 10 断熱

解答試案

2

コンクリート工事において,寒中コンクリートでは,レディーミクストコンクリートの荷卸し時のコンクリート温度は,原則として10°C以上20°C未満とし,加熱した材料を用いる場合,セメントを投入する直前のミキサ内の骨材及び水の温度は,40°C以下とする。

打込み後のコンクリートは,初期凍害を受けないよう,必要な保温養生を行う。

初期養生の期間は,コンクリートの圧縮強度が 5 N/mm2が得られるまでとし,この間は,打ち込んだコンクリートのすべての部分が0°Cを下回らないようにする。

また,加熱養生中は,コンクリートが乾燥しないように散水等で湿潤養生する。

8.鉄骨工事 完全溶込み溶接

鉄骨の完全溶込み溶接において,突合せ継手の余盛高さの最小値は[ a ] mmとする。

裏当て金付きのT継手の余盛高さの最小値は,突き合わせる材の厚さの1/4とし、材の厚さが40mmを超える場合は[ b ] mmとする。

裏はつりT継手の余盛高さの最小値は,突き合わせる材の厚さの1/[ c ] とし,材の厚さが40mmを超える場合は5mmとする。

a b c

1. 0 8 8

2. 0 8 10

3. 2 10 8

4. 2 8 10

5. 0 10 8

解答試案

5

鉄骨の完全溶込み溶接において,突合せ継手の余盛高さの最小値は 0 mmとする。

裏当て金付きのT継手の余盛高さの最小値は,突き合わせる材の厚さの1/4とし、材の厚さが40mmを超える場合は 10mmとする。

裏はつりT継手の余盛高さの最小値は,突き合わせる材の厚さの1/8とし,材の厚さが40mmを超える場合は5mmとする。