(午後の部)令和5年6月11日(日)

No.45 所要工期算出のために用いる各作業の能率

一般的な事務所ビルの鉄骨工事において、所要工期算出のために用いる各作業の能率に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

鉄骨のガスシールドアーク溶接による現場溶接は、1人1日当たり6mm換算で80mとして計画する。一般に現場溶接の1日の平均能率は、溶接技能者1人当たり箱形(ボックス)柱で2本、梁で5箇所といわれている。(鉄骨工事技術指針・工事現場施工編)

2.◯

タワークレーンの1回のクライミングに要する日数は、準備を含めて1.5日である。(鉄骨工事技術指針・工事現場施工編)

3.◯

ビルの鉄骨建方において、タワークレーンの鉄骨建方作業占有率(鉄骨建方作業のみに占める時間の割合)は、同時期作業が多く、補助クレーンを用いる場合でおおむね60%前後とされている。(鉄骨工事技術指針・工事現場施工編)

4.×

トルシア形高力ボルトの1日における締付け作業効率は、ビルで450~700本、工場建屋等で400~600本である。(鉄骨工事技術指針・工事現場施工編)したがって、トルシア形高力ボルトの締付け作業は、3人1組で作業するものなので、1人1日当たり 150~200本として計画する。

No.46 ネットワーク工程表

ネットワーク工程表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

最早終了時刻(EFT)は、作業が最も早く完了できる時刻である。よって、最早開始時刻(EST)に作業日数(D)を加えて得られる。

2.◯

最遅開始時刻(LST)は、全体の工期を守るために、必ず着手しなけらばならない時刻である。よって、当該作業の最遅終了時刻(LFT)から作業日数(D)を減じた値となる。

3.◯

トータルフロート(TF)は、当該作業の最遅終了時刻(LFT)から当該作業の最早終了時刻(EFT)を差し引いて求められる。当該作業のトータルフロートが 0 となる場合、フリーフロート(後続作業の開始時時刻に影響を及ぼさない余裕時間))は0になる。

4.×

フリーフロートとは、その作業の中で使い切ってしまうと後続作業の最早開始時刻に影響を及ぼすようなフロートをいう。

フリーフロートは次式で定まる。

フリーフロート

=後続作業の最早開始時刻 − 当該作業の最早終了時刻

したがって、フリーフロートに影響を及ぼすものは、後続作業の最早開始時刻と当該作業の最早終了時刻である。

トータルフロートに影響を及ぼすものは、最遅終了時刻である。

No.47 品質を確保するための管理値

建築施工の品質を確保するための管理値に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

鉄骨工事においるスタッド溶接後のスタッドの傾きの限界許容差は、5°以内とする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.7.3(2))

2.◯

構造体コンクリートの部材の仕上がりにおける 柱、梁、壁の断面寸法の許容差は、0~+20mmである。(公共建築工事標準仕様書表6.2.3)

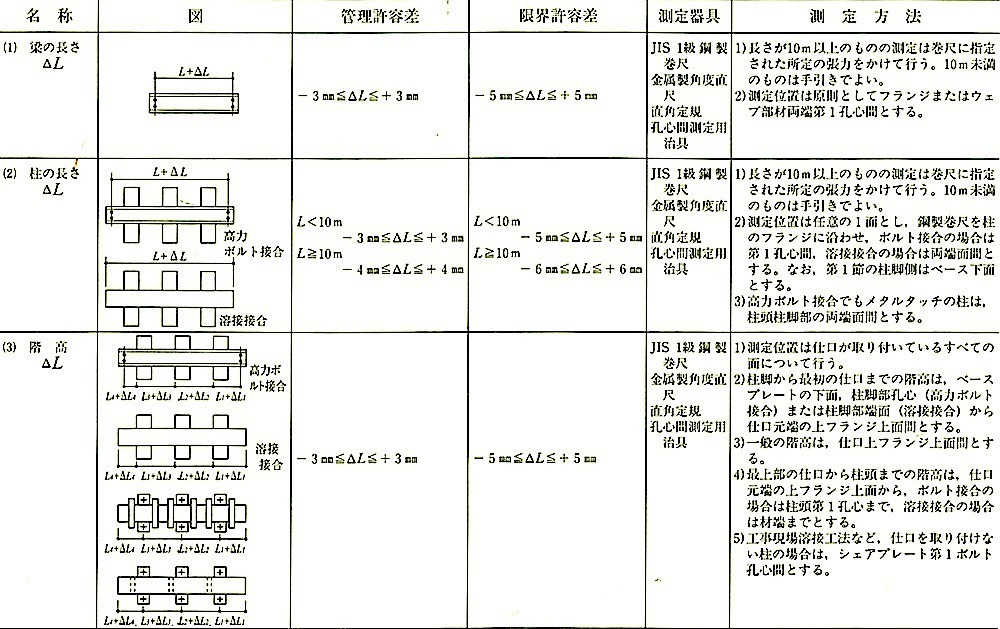

3.×

鉄骨梁の製品検査で梁の長さの管理許容差は±3mm、限界許容差は ±5mmである。(JASS 6)

JASS6付表4 製 品

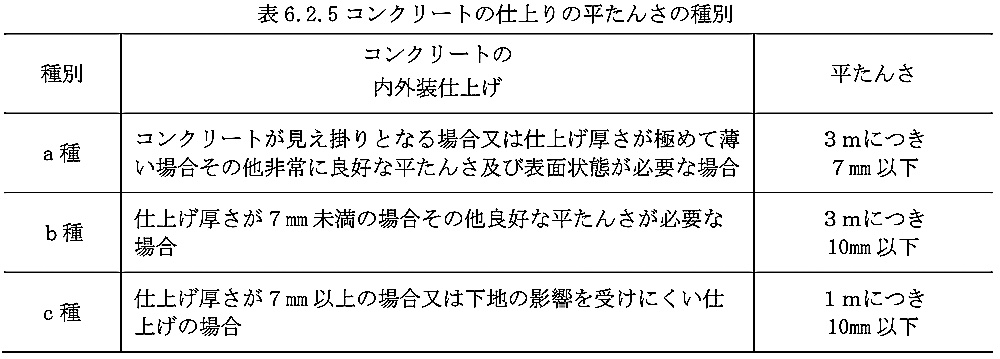

4.◯

コンクリート工事において、ビニル系床材張りなど仕上げ厚さが極めて薄い場合、下地コンクリートの仕上がりの平たんさは、3mにつき7mm以下とする。(公共建築工事標準仕様書同編表6.2.5)

No.48 品質管理に用いる図表

品質管理に用いる図表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

ヒストグラムは、ばらつきをもつデータの範囲をいくつかの区間に分け、各区間を底辺とし、その区間で出現度数を高さとした長方形(柱状)を並べた図で、柱状図とも呼ばれる。データの分布の形を見たり、規格値との関係(目標値からのばらつき状態)をみることができる。計量特性の度数分布のグラフ表示で、製品の品質の状態が規格値に対して満足のいくものか等を判断するために用いられる。

観測値若しくは統計量を時間順またはサンプル番号順に表し、工程が管理状態にあるかどうかを評価するために用いられる図は、管理図である。

2.◯

散布図とは、2つの特性を横軸と縦軸にとり、観測値を打点して作るグラフ表示でる。QCの7つ道具の1つとして広く普及しており、主に2つの変数間の関連を調べるために用いられる。

3.◯

パレート図とは、不良品、欠点、故障等の発生個数を現象や要因別に分類し層別して、出現度数の大きい順に並べるとともに、累積和を示した図である。

4.◯

系統図は、目的や目標を達成するために、目的と手段を系統づけて、枝分かれに展開した図である。

No.49 品質管理における検査

品質管理における検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

中間検査は、不良なロットが次工程に渡らないように、事前に取り除くことにより損害を少なくするために行う。完成したものを判定する検査は完了検査である。

2.◯

無試験検査とは、品質情報・技術情報に基づいてサンプルの試験を省略できる検査をいう。検査なしで次の工程で流すものであり、一般に次のような場合に適用する。

①管理図に異常がなく製造工程が安定状態にあり、そのまま次工程に流しても損失は問題にならない状態の場合、ロットの試験を省略する。

②JIS指定商品等、品質保証のある商品の場合、購入検査を省略する。

③長期にわたって検査結果が良く使用実績も良好な品物の受入検査の場合、供給者の検査成績表の確認によってサンプルの試験を省略する間接検査に切り替える。

3.◯

提供品の受入可否判定のための検査であり、特に外部からの購入品の検査を購入検査という。不適合品が生産工程に流入したり顧客に流出したりすることを防止し、品質上の責任の所在を明確化する。購入検査において、供給側が行った検査結果を必要に応じて確認することによって、購入者の試験を省略する検査を間接検査という。

4.◯

抜取検査とは、調査を行う製品、材料の一定の範囲から無作為に抜き取り、少数のサンプルを検査しその値をもとに全体の品質を決定する方法をいう。そして、その結果の基づき、ロットの合否を判定する。

No.50 公衆災害防止対策

市街地の建築工事における公衆災害防止対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

建築工事等において工事現場の敷地境界線からの水平距離が 5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散する恐れのある物を投下する場合においては、ダストシュートを用いる等、当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。(建築基準法施行令第136条の5第1項)

2.×

防護柵は、骨組の外側から水平距離で 2m以上突き出させ、水平面とのなす角度を 20° 以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないように骨組に堅固に取り付ける。(建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事編第4章第28四)

3.◯

仮囲いは1.8m以上としなければならない。(建築基準法施行令第136条の2の20)また、傾斜地に設置した鋼板製仮囲いの下端に生じた隙間は、土台コンクリート等で塞ぐ計画とする。

4.◯

道路法施行令第7条第四号より、道路の占用許可対象とされているものに、工事用板囲、足場が含まれている。道路占有許可は、道路管理者の許可が必要であり、道路管理者の基準に従う必要がある。国土交通省北陸地方整備局や関東地方整備局等で、仮囲いの幅は、1m以内と定められている。

No.51 労働安全衛生法 作業主任者の職務

作業主任者の職務として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くことを行わせなければならない。(労働安全衛生規則第517条の5第二号)

2.◯

有機溶剤作業主任者は、作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、またはこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮することと規定されている。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第一号)

3.◯

事業者は、土止め支保工作業主任者に、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することを行わせなければならない。(労働安全衛生規則第375条第三号)

4.×

事業者は、つり足場、張出し足場または高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業を行うときは、組立て、解体または変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させなければならない。(労働安全衛生規則第564条第1項第一号)

No.52 足場

足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

踊場は、階段と一体になって機能する架設通路であり、労働安全衛生規則第552条を準用し、高さが8m以上の階段には、7m以内ごとに踊場を設ける。(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)

2.◯

つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。(労働安全衛生規則第563条第1項第二号)

イ. 幅は、40cm以上とすること。

ロ. 床材間の隙間は、3cm以下とすること。

ハ. 床材と建地の隙間は12cm未満とすること。

3.×

単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向 5m 以下、水平方向 5.5m 以下とする。(労働安全衛生規則第570条1項第五号イ)

4.◯

脚立は、脚と水平面との角度を75° 以下とし、足場板を長手方向に重ねるときは、踏さん上で重ね、その重ね長さは、20cm以上とする。(労働安全衛生規則第528条、第563条4項第一号ハ)

No.53 労働安全衛生法 事業者又は特定元方事業者の講ずべき措置

事業者又は特定元方事業者の講ずべき措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

協議組織の設置及び運営を行うことは、労働安全衛生法第30条第1項第一号に規定されており、すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議を定期的に開催する必要がある。

2.×

事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、同規則第567条第2項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないと規定されている。(労働安全衛生規則第568条)

しかし、同規則第567条第2項で脚部の沈下及び滑動の状態は第六号に、建地、布及び腕木の損傷の有無は第八号に規定されているため、つり足場における作業開始前の点検項目から除外されている。

☆令和5年10月1日施行の同規則第567条・第568条の改正により、事業者が自ら点検する義務が、点検者を指名して、点検者に点検させる義務に変更された。したがって、現在では、この部分も誤りとなる。

3.◯

事業者は、高さが2m以上の箇所で作業で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、作業床を設けなければならない。(労働安全衛生規則第518条第1項)

4.◯

特定元方事業者は、作業場所を巡視することについては、毎作業日に少なくとも1回、これを行わなければならない。(労働安全衛生規則第637条第1項)

No.54 クレーン等安全規則 クレーン

クレーンに関する記述として、「クレーン等安全規則」上、誤っているものはどれか。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

クレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、6以上でなければならない。(クレーン等安全規則第213条第1項)

2.◯

移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない。(クレーン等安全規則第63条)

3.◯

クレーンを設置している者が当該クレーンについて、その使用を廃止したとき、またはつり上げ荷重を3t 未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。(クレーン等安全規則第52条)

4.×

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、原則として、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。ただし、運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。(クレーン等安全規則第71条第1項)

指名されたものが合図を定めるのではなく、定めるのは事業者である。