4節 セルフレベリング材塗り

15.4.1 適用範囲

(a) この節は、内装仕上げの張物下地として、セルフレベリング材を用いる場合を対象としている。

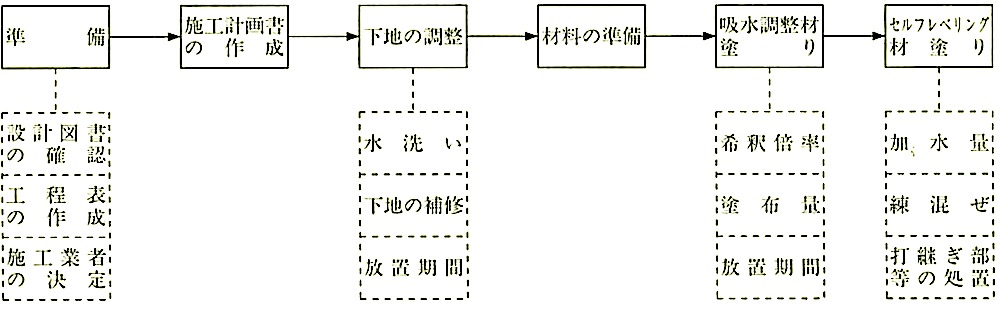

(b) 作業の流れを図15.4.1に示す。

図15.4.1 セルフレベリング材塗りの作業の流れ

なお、赤文字を考慮しながら品質計画を検討する。

⑬ 試 験

15.4.2 材 料

(a) セルフレベリング材には、結合材の種類によってせっこう系とセメント系とがあり、結合材のほかに高流動化剤、硬化遅延剤等が混合されている。セルフレベリング材の品例は、「標仕」表15.4.1に適合するもので、信頼できる機関の試験成績書で確認する。

(b) セルフレベリング材を浴室等の水掛りがある床や地下室等で水が浸入するおそれのある床に適用すると、浮き等の不具合を生じることもあるので、水の影響を受けやすい部分への施工は避けたほうがよい。

(c) セメント系セルフレベリング材は、現場で施工時に水を加えて練混ぜを行い施工するものと、製造所で練り混ぜられたものをミキサー車等で施工現場に搬送し施工するものがある。後者を使用する場合、可使時間内に製造所より施工現場に搬送し施工を行わなければならないため、交通事情を考慮したうえで、あらかじめ搬送時間を検討する。

(d) セルフレベリング材は、製造所の定める有効期間を経過したものを使用させてはならない。一般的には、製造後3箇月から6箇月と定めているものが多い。

(e) 施工時に現場で水を加えて練混ぜを行い施工するセルフレベリング材の貯蔵及び保管は、雨露や直射日光を避け湿気の少ない場所で行う。

(f) 吸水調整材は、耐アルカリ性、耐水性が良好な合成樹脂エマルションで、下地に対する吸込みを抑え、付着性を高めるとともに気泡の発生を防止する目的で用いられる。

15.4.3 調合及び塗厚

(a) 水量過多は強度低下や材料分離の原因となるので、製造所の規定する加水量を厳守する。

(b) 塗厚が大きくなると、ひび割れや浮きが発生しやすくなるので、標準塗厚を10mmとしている。また、塗厚が均ーでない場合には、硬化時の体積変化(やせ)により塗厚の大きい部分にひび割れが生じるおそれがあるので、塗厚の大きくなる部分は、あらかじめモルタルで補修を行っておく。

15.4.4 下地処理

(a) セルフレベリング材は、それ自体で平滑な床下地面を得ることができるものであるが、下地となるコンクリートの精度が悪いと塗厚の不均等により不陸となるおそれがある。そのため、下地コンクリートの仕上りは「標仕」15.3.3(a)(6)を行った状態とする。また、コンクリートの仕上りの平たんさは、「標仕」表6.2.5に示す 3mにつき10mm以下を標準とする。

(b) セルフレベリング材を施工する場合には、下地コンクリートの乾燥収縮に起因するひび割れや浮きを防止するため、下地コンクリートの乾燥状態を確認する。製造所の仕様では、下地コンクリートの乾燥期間は、打込み後1箇月以上とされている。

(c) 吸水調整材は、製造所の仕様により所定量の水で均ーに希釈し、デッキブラシ等で十分すり込むように塗り付ける。最終の吸水調整材塗りを行ったのち、セルフレベリング材塗り前までに吸水調整材を十分乾燥させておく。

15.4.5 工 法

(a) 材料の練混ぜ不足は、流動性低下の原因となるので、製造所の指定する方法で十分に練り混ぜる。

(b) セルフレベリング材が硬化する前に風が当たると、表層部分だけが動いて硬化後にしわが発生する場合がある。したがって、流し込み作業中はできる限り通風をなくし、施工後もセルフレベリング材が硬化するまでは、甚だしい通風を避ける。

(c) 5℃以下での施工は、硬化遅延、硬化不良を引き起こすおそれがある。また、夜間の気温低下により凍害を受けるおそれがある。

(d) 養生は、セルフレベリング材中の余剰水分を乾燥させ、所定の強度を発現させるのに必要で、標準的な塗厚であれば7日以上が目安となるが、低温で乾燥が遅い冬期は14日以上を必要とする。また、特にセメント系のセルフレベリング材では、打設後から床仕上げまでの登生期間を必要以上に長くした場合、収縮による浮きやひび割れが発生しやすくなる。