問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

[ No.7 ]

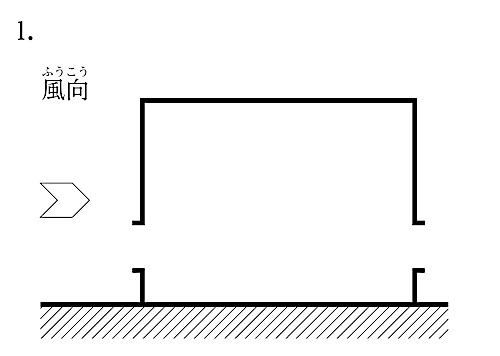

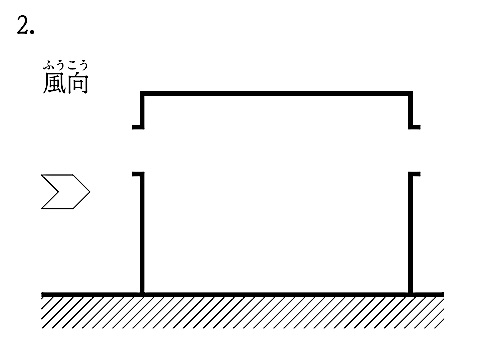

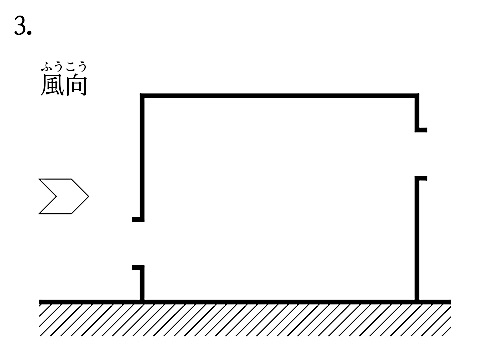

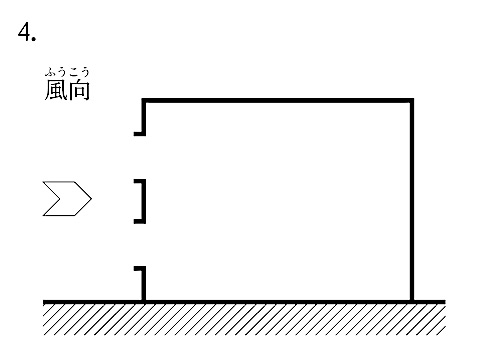

次に示す断面形状の室において、風が矢印の向きで左から右に一様に吹いている場合、自然換気による換気効率が最も良いものはどれか。

ただし、室温は外気温より高く、開口部の形状寸法はすべて同じものとする。

答え

3

[ 解答解説 ]

給気口から排気口に至る換気経路を短くすると、取り込んだ新鮮な外気が空間内に行き渡ることなく、そのまま排出されるため換気効率は悪くなる。

また、1. は天井付近の空気が滞留する傾向にあり、2. は床付近の空気が滞留する傾向にある。

よって、選択肢 3. の給排気口の位置が適当である。

[ No.8 ]

マンセル表色系に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 鮮やかさが増すにつれて、彩度を表す数値は大きくなる。

2. マンセル記号で表示された「5RP3/8」のうち、数値「3」は彩度を表す。

3. マンセル色相環の相対する位置にある色相は、互いに補色の関係にある。

4. 明度は、理想的な黒を0、理想的な白を10として、11段階に分けている。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

2.×

マンセル記号「 5RP3/8」を表し、5RPは色相、3は明度、8は彩度を示している。

(覚え方)マンセルの色 目は鮮やかだ

3.◯

4.◯

[ No.9 ]

木質構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 枠組壁工法は、木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けた壁及び床によって構成された工法で、枠組壁は水平力と鉛直力を同時に負担することができる。

2. 燃えしろ設計は、木質材料の断面から所定の燃えしろ寸法を除いた断面に、長期荷重により生じる応力度が、長期の許容応力度を超えないことを検証し、安全性を担保するものである。

3. CLTパネル工法に用いる直交集成板の弾性係数及び基準強度は、強軸方向であっても、一般的な製材や集成材等の繊維方向の値と比べて小さい。

4. 風圧力に対する必要壁量は、桁行方向と梁間方向で見付面積が同じでない場合、異なる値となる。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

2.×

燃えしろ設計する柱や梁に生じる実際の長期荷重を算出し、想定した部材断面から告示に規定された燃えしろ寸法を木質材料の断面から除いた断面に生じる応力度が、短期の許容応力度を超えないことを検証する。

3.◯

4.◯

[ No.10 ]

鉄筋コンクリート構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 柱のせん断補強筋の間隔は、柱の上下端から柱の最大径の1. 5倍又は最小径の2倍のいずれか大きいほうの範囲内を100mm以下とする。

2. 耐震壁とする壁板のせん断補強筋比は、直交する各方向に関して、それぞれ0.15%以上とする。

3. 梁貫通孔は、梁端部への配置を避け、孔径を梁せいの1/3以下とする。

4. 床スラブのたわみの最大値は、使用上の支障が起こらないことを計算で確かめる必要がある場ばあ合い、クリープをこ考うり慮ょしてスパンの1以い下かとする。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

2.×

鉄筋コンクリート構造の壁板のせん断補強筋比は、地震力により生ずるせん断ひび割れを分散化し、急激な剛性低下を防ぐため、直交する各方向に関して、それぞれ 0.0025以上(0.25 %以上) とする。

3.◯

4.◯

[ No.11 ]

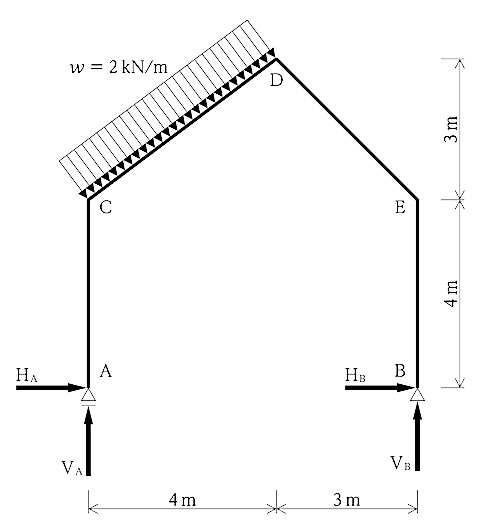

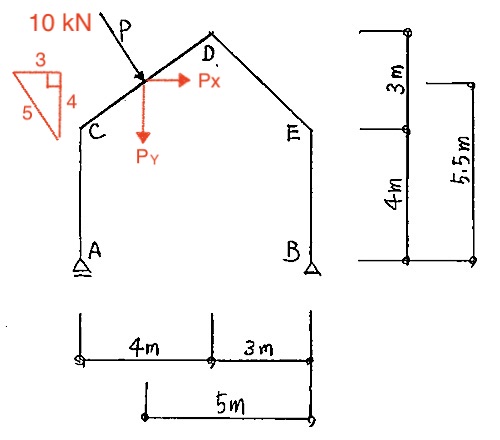

図に示す山形ラーメン架構のCD間に等分布荷重wが作用したとき、支点Aに生じる鉛直反力VA及び水平反力HAと、支点Bに生じる鉛直反力VB及び水平反力HBの値として、正しいものはどれか。

1. HA=−6kN

2. HB=−3kN

3. VA=+1kN

4. VB=+8kN

答え

3

[ 解答解説 ]

P = 10kN

ピタゴラスの定理より、Pを分解すると、

Px = 6kN

PY = 8kN

となる。

支点Aは、すべり支点なので、

X方向の力はすべて支点Bに作用する。

よって、HB = -6kN

点Bについてもモーメントを考える。

MB = 5m×Py – 7m×VA – 5.5m×PX = 0

5×8 -7VA-5.5×6 = 0

7VA = 40 – 33 = 7

VA = 1 kN

よって、正解は 3. となる。

[ No.12 ]

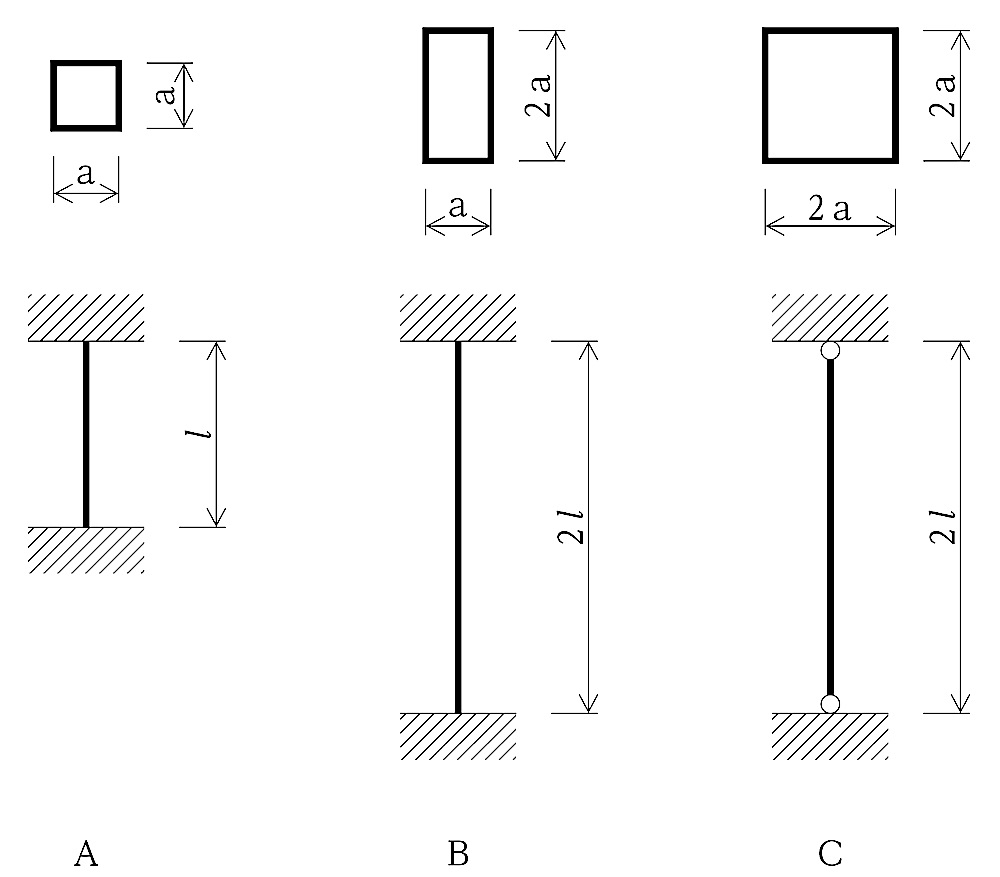

図に示す断面及び材端条件の長柱A、B及びCが中心圧縮力を受けるときの座屈荷重の大きさの大小関係を示すものとして正しいものはどれか。

ただし、柱の材質は同一のものとする。

1. C<A=B

2. A=B<C

3. B<A=C

4. A=C<B

答え

3

[ 解答解説 ]

水平移動の拘束されている、両端固定の座屈長さℓkは 0.5ℓ、両端ピンの座屈長さは ℓkで与えられる。

(ℓkは材料の長さ)

ℓAk = 0.5ℓ

ℓBk = 0.5(2ℓ )= ℓ

ℓCk = 2ℓ

座屈荷重Pは

Pk = π2・E・I /ℓk2

で与えられる。

E:ヤング係数

I:断面二次モーメント

I = b・D3/12

b、D:部材の断面寸法(Dは弱軸:厚さ)

PAk = π2・E・a・a3/12 /(0.5ℓ)2

= 4π2・E・a4/12ℓ2

PBk = π2・E・(2a)・a3/12 /ℓ2

= 2π2・E・a4/12ℓ2

PCk = π2・E・2a・(2a)3/12 /(2ℓ)2

= 4π2・E・a4/12ℓ2

となる。

よって、

PAk : PBk :PCk = 4:2:4

3が正解となる。

[ No.13 ]

建築に用いられる金属材料に関する一般的な記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 銅は、熱伝導率及び電気伝導率が大きく、湿気中では緑青を生じ耐食性が増す。

2. 黄銅(真ちゅう)は、銅と亜鉛の合金であり、亜鉛が30%から40%のものである。

3. 亜鉛は、鉄よりもイオン化傾向が大きいため、めっき材として使われる。

4. アルミニウムの線膨張係数は、鋼の約4倍である。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

2.◯

3.◯

4.×

[ 材料 ] 線膨張係数α [ 10-6/K ]

鋼 11.3 ~ 11.6

ステンレス鋼 9.0 ~ 17.3

鋳鉄 9.2 ~ 11.8

アルミニウム 23.6

∴ アルミニウムの線膨張係数は、鋼の約2倍である。

[ No.14 ]

建築用板ガラスに関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 合わせガラスは、2枚以上のガラスをスペーサーで一定の間隔に保ち、周囲を封着材で密閉し、内部に乾燥空気を満たしたガラスである。

2. 型板ガラスは、ロールアウト方式により、ロールに彫刻された型模様をガラス面に熱間転写して製造された、片面に型模様のある板ガラスである。

3. フロート板ガラスは、溶融した金属の上に浮かべて製板する透明、かつ、平滑なガラスである。

4. 耐熱強化ガラスは、ガラスの小口への特殊なエッジ加工をした後に、表面に超強化熱処理を加えたもので、防火設備としても使用できるガラスである。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

合わせガラスは、2枚以上の板ガラスの間に透明プラスチックフィルムを密着させてあり、耐貫通性能が高く、防犯性能が高い。

2.◯

3.◯

4.◯

[ No.15 ]

建築用シーリング材に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 日本産業規格(JIS)において、シーリング材のクラスは、目地幅に対する拡大率及び縮小率で区分が設定されている。

2. モジュラスとは、シーリング材の物性試験において、試験片に一定の伸びを与えたときの引張応力をいう。

3. 高モジュラスの1成分形シリコーン系シーリング材は、耐熱性、耐寒性に優れ、防かび剤を添加したものは、浴槽や洗面化粧台等の水回りの目地に用いられる。

4. 2成分形シーリング材は、空気中の水分や酸素と反応して表面から硬化する。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

2.◯

3.◯

4.×

2成分形シーリング材は、施工直前に基剤と硬化剤を調合し、練り混ぜて使用するシーリング材をいう。