(午前の部)令和7年7月20日(日)

[ No.1 ]

日照及び日射に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 水平ルーバーは南面の日射を遮るのに効果があり、縦ルーバーは東西面の日射を遮るのに効果がある。

2. 同じ日照時間を確保するためには、緯度が高くなるほど南北の隣棟間隔比を小さくする必要がある。

3. 北緯35°における南面の垂直壁面の可照時間は、夏至日より冬至日のほうが長い。

4. ライトシェルフは窓の中間に取り付けた庇であり、直射日光を遮蔽しつつ、庇上部で反射した自然光を室内の奥まで取り入れる装置である。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

2.×

隣棟間隔を建物高さで除した値を隣棟間隔係数という。たとえば、東京で4時間日照を確保するにはこの値が2程度必要であるが、札幌では 2.8程度必要となる。同じ日照時間を確保するためには、緯度が高くなるほど南北の隣棟間隔を大きくとる必要がある。

3.◯

4.◯

[ No.2 ]

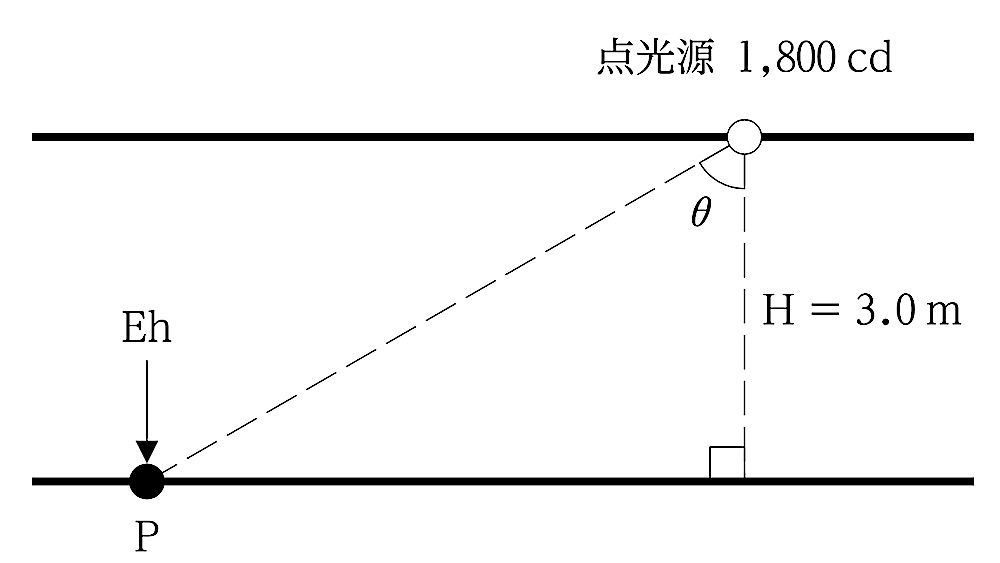

照明に関する次の文章中、[ ] に当てはまる数値として、最も適当なものはどれか。

ただし、点光源の配光特性は一様なものとし、床面、天井面、壁面等からの反射は考慮しないものとする。

「照明による受照面の明るさを表す照度は、点光源の光度に比例し、その光源からの距離の2乗に反比例する。図に示すような点光源の直下ではない床面上の点Pの

水平面照度Ehは、照度の余弦則を用いて計算することができ、点光源の点Pに対する入射角θを60°とした場合、その値は [ ] lxとなる。」

1. 25

2. 50

3. 150

4. 260

答え

1

[ 解答解説 ]

点光源からの水平面照度(E)

E = ( I × cosΘ)/ R 2

E:水平面照度(lx,ルーメン/m2)

I:光度(cd:カンデラ)

Θ:入射角(ラジアン又は角度)

R:距離(m)

この式を知っていれば、簡単な問題です。

この式に当てはめて、

cos 60°=0.5より

E = 1,800 × cos 60° / 6 2

= 25 lx

よって、正解は 1 となる。

[ No.3 ]

鉄骨構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 部材の引張力によってボルト孔周辺に生じる応力集中の度合は、高力ボルト摩擦接合より普通ボルト接合のほうが大きい。

2. H形鋼は、フランジやウェブの幅厚比が大きくなると局部座屈を生じにくい。

3. 角形鋼管柱の内ダイアフラムは、せいの異なる梁を柱の同一箇所に取り付ける場合等に用いられる。

4. 柱梁仕口部となる梁ウェブのスカラップは、溶接線の交差による割れ等の溶接欠陥や材質劣化を防ぐために設けられる。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

2.×

H形鋼のフランジやウェブの幅厚比が大きくなると、相対的に板要素が薄くなり、圧縮材は部材としての耐力を発揮する前に局部座屈を生じやすい。

3.◯

4.◯

[ No.4 ]

杭基礎に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 杭の先端の地盤の許容応力度は、アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭のほうがセメントミルク工法による埋込み杭に比べて小さい。

2. 杭と杭の中心間隔は、杭径が同一の場合、埋込み杭のほうが打込み杭に比べて小さくすることができる。

3. 水平力を受ける長い杭の曲げモーメントは、一般に杭頭部のほうが杭地中部に比べて大きい。

4. 杭の周辺地盤に沈下が生じたときに杭に作用する負の摩擦力は、摩擦杭のほうが支持杭に比べて大きい。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

2.◯

3.◯

4.×

杭周囲の地盤沈下によって杭の沈下より地盤の沈下が大きくなると、杭周囲面には下向きの摩擦力が働くが、摩擦杭は杭と共に沈下するため、負の摩擦力は支持杭の方が摩擦杭より大きくなる。

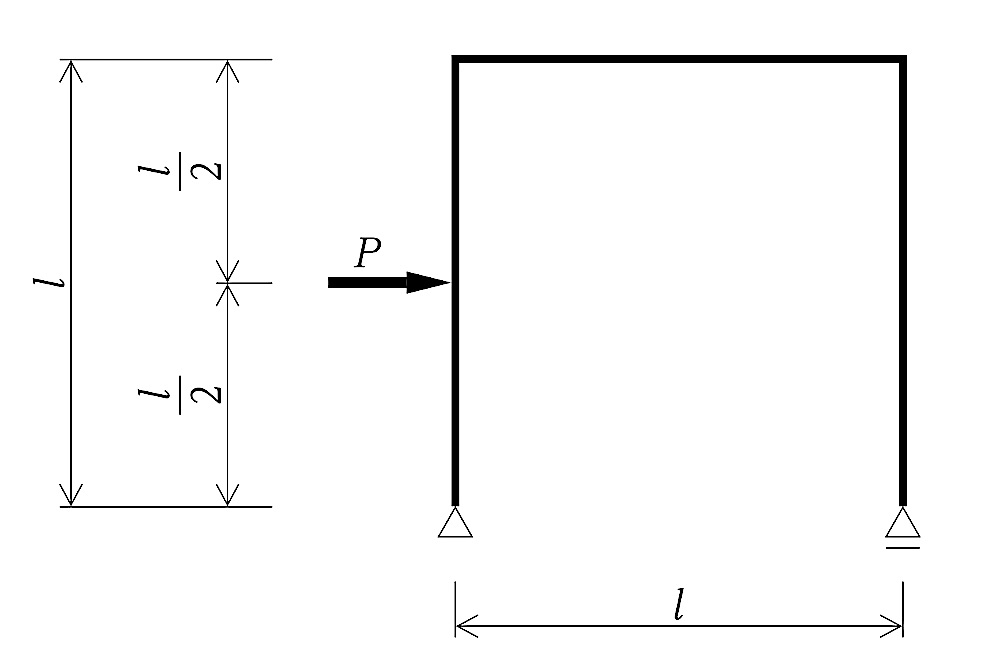

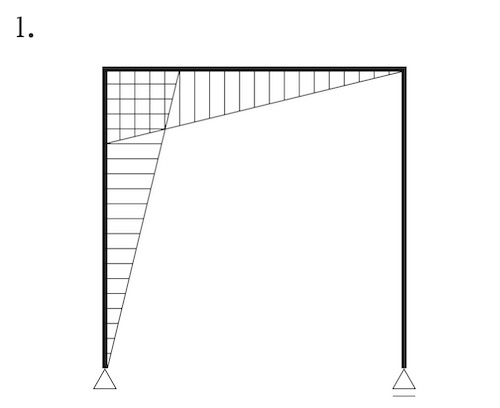

[ No.5 ]

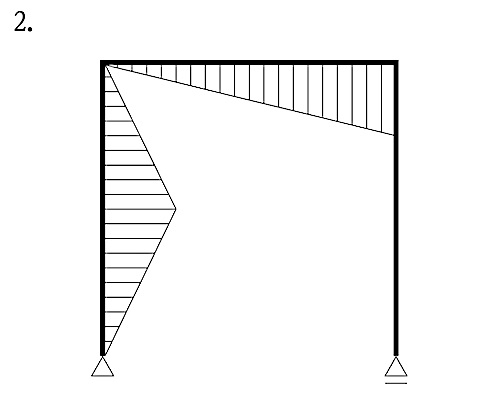

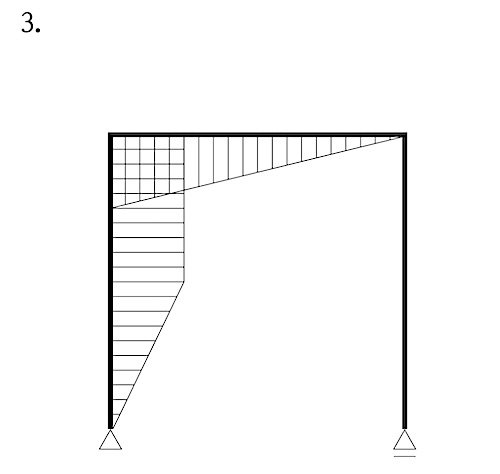

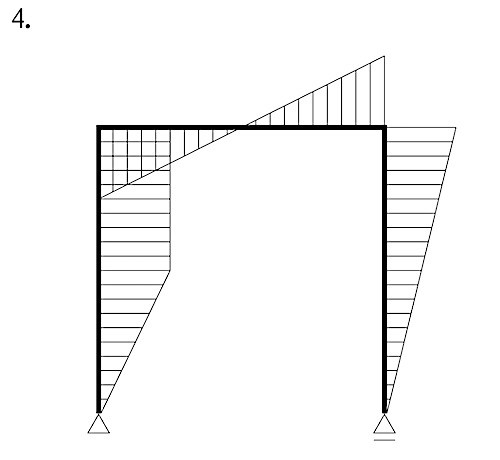

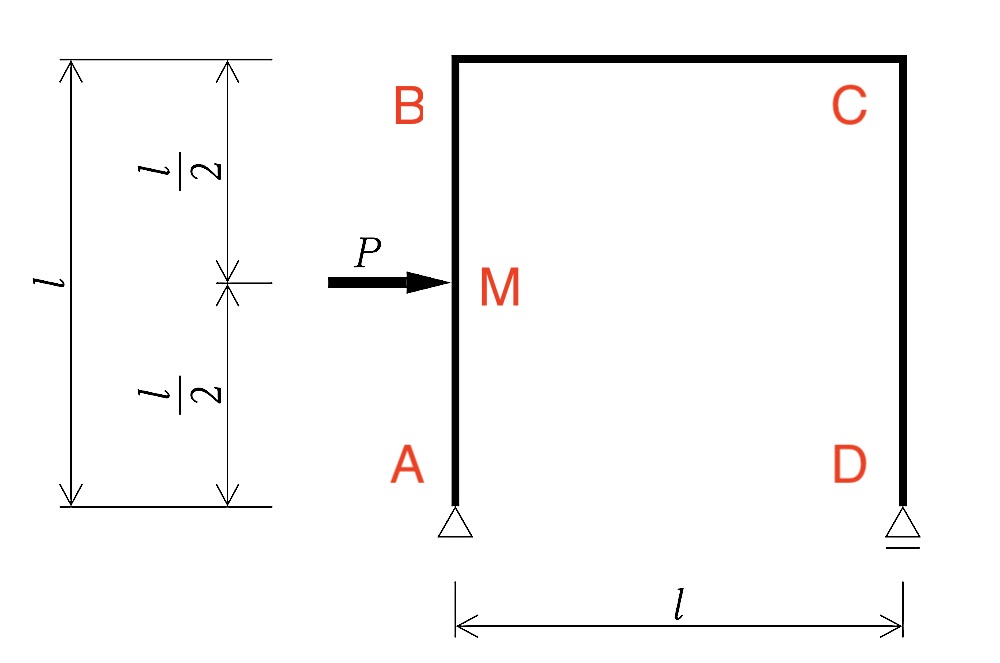

図に示すラーメン架構に集中荷重Pが作用したときの曲げモーメント図として、正しいものはどれか。

ただし、曲げモーメントは材の引張側に描くものとする。

答え

3

[ 解答解説 ]

支点を図のようにおく。

支点A,Dにおいてはヒンジなのでモーメントは発生しない。

また、支点D はすべり支点なので、柱部材CDにせん断力も発生しない。

ここで、1 または 3 にしぼることができる。

次に、柱部材ABの中間点に力が作用しているので、

柱部材ABの点Mには、モーメント P×2/ℓ が発生している。

柱部材ABのM点より上部には力が作用していないので、

M点で発生したモーメントはそのままM点の上部まで伝わる。

梁材BCには、そのモーメントとつりあう必要があるので、

左端側にモーメントが発生する。

よって、正解は 3 となる。

[ No.6 ]

セメントの特性に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 高炉セメントB種を用いたコンクリートは、普通ポルトランドセメントを用いたものに比べ、初期強度はやや小さいが、4週以降の長期強度は同等又は同等以上になる。

2. 早強ポルトランドセメントを用いたコンクリートは、普通ポルトランドセメントを用いたものに比べ、硬化初期の水和発熱量が大きく、冬期の工事に適している。

3. セメントは、時間の経過とともに水和反応が進行し、強度が発現していく水硬性材料である。

4. セメント粒子の細かさは、比表面積で示され、その値が小さいほど凝結や強度発現は早くなる。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

2.◯

3.◯

4.×

比表面積はセメント粒子の細かさを示す値で、この値が大きいほど細かく、セメントと水との化学反応(水和反応)が活発になる