問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

No.16 測量

測量に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.直接水準測量は,レベルと標尺を用いて,既知の基準点から順に次の点への高低を測定して,必要な地点の標高を求める方法である。

2.スタジア測量は,レベルと標尺を用いて,2点間の距離を高い精度で求める方法である。

3.間接水準測量は,傾斜角や斜距離等を読み取り,計算によって高低差を求める方法である。

4.GNSS測量は,複数の人工衛星から受信機への電波信号の到達時間差を測定して位置を求める方法である。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

直接水準測量は,レベルと標尺を用いて地表面の2点間の高低差を求めることで、既知の基準点から順に次の点への高低を測定して,必要な地点の標高を求める方法である。

2.×

スタジア測量は、2点間の距離・高低差をトランシットやセオドライト等の望遠鏡につけられたスタジア線を用いて間接的に測る測量方法である。細部測量に主として利用され、特に起伏の多い地形に適する。

3.◯

水準測量には直接水準測量と間接水準測量がある。直接水準測量は、レベルは標尺によって2点間の高低差を直接測定する方法である。一方、間接水準測量は,傾斜角や斜距離等を読み取り,計算によって高低差を求める方法である。

4.◯

GNSSとは、Global Navigation Satellite Systemの略語で、全地球衛生測位システムと訳される。GNSSを用いたGNSS測量は,複数の人工衛星から受信機への電波信号の到達時間差を測定して位置を求める方法である。

No.17 避雷設備

避雷設備に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.避雷設備は,建築物の高さが15mを超える部分を雷撃から保護するように設けなければならない。

2.避雷設備の構造は,雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとしなければならない。

3.接地極は,建築物を取り巻くように環状に配置する場合,0.5m以上の深さで壁から1m以上離して埋設する。

4.鉄骨造の鉄骨躯体は,構造体利用の引下げ導線の構成部材として利用することができる。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

高さが20mを超える建築物には、原則として、雷撃から保護するよう避雷設備を設けなければならない。(建築基準法第33条)

2.◯

避雷設備の構造は,雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。(建築基準法施行令第129条の15第一号)

3.◯

接地極の施工である外周環状設置極は、0.5m以上の深さで壁から1m以上離して埋設するのが望ましい。(JIS A 4201:2003)

4.◯

受雷部システムで受けた雷撃を接地システムに導く引下げ導線システムは、被保護物に沿って雷電導線を引き下げる方法によるものほか、要件を満たす場合には、被保護物の鉄筋または鉄骨造を引下げ導線の構成部材として利用することができる。

No.18 空気調査設備

空気調和設備に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.空気調和機は,一般にエアフィルタ,空気冷却器,空気加熱器,加湿器等で構成される装置である。

2.冷却塔は,温度上昇した冷却水を,空気と直接接触させて気化熱により冷却する装置である。

3.二重ダクト方式は,2系統のダクトで送られた温風と冷風を,混合ユニットにより熱負荷に応じて混合量を調整して吹き出す方式である。

4.ファンコイルユニット方式における2管式の配管方式は,ゾーンごとに冷暖房の同時運転が可能で,室内環境の制御性に優れている。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

空気調和機は,室内に温度を調整した空気を送る機器をいう。一般にエアフィルタ,空気冷却器,空気加熱器,加湿器、送風機等で構成される装置である。

2.◯

冷却塔は、冷凍機内で温度上昇した冷却水を、空気と直接接触させて、一部の冷却水を蒸発させ、気化熱により残りの冷却水を冷却する装置である。

3.◯

二重ダクト方式とは、温風ダクト、冷却ダクトの2系統のダクトから送られた温風と冷風とを吹出し口近傍の混合ユニットにより混合し、各所に吹き出す方式である。

4.×

ファンコイルユニット方式の2管式配管は、温水及び冷水を往き還りの2本の配管で循環させる方式である。

設問の記載は、冷水配管、温水配管の往き管に対してそれぞれ還り菅を設け、各ユニットあるいは系統ごとに同時、自由に冷房・暖房を行うことができる方式で、ファンコイルユニット方式の4管式である。4菅式は各系統ごとに運転が可能で、室内環境の制御性に優れている。

No.19 消火設備

消火設備に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.不活性ガス消火設備は,二酸化炭素等の消火剤を放出するもので,酸素濃度の希釈効果や気化するときの熱吸収による冷却効果により消火するものである。

2.開放型スプリンクラー設備は,火災感知装置の作動,又は手動起動弁の開放によって放水区域のすべての開放型スプリンクラーヘッドから一斉に散水するものである。

3.泡消火設備は,特に低引火点の油類による火災の消火に適し,主として泡による窒息効果により消火するものである。

4.屋外消火栓設備は,散水ヘッドを消火活動が困難な場所に設置し,地上階の連結送水口を通じて消防車から送水して消火するものである。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

不活性ガス消火設備は,二酸化炭素等の消火剤を放出することにより、酸素濃度の希釈効果や気化するときの熱吸収による冷却効果により消火するものである。消火剤がガスであるので、消火後の破損は少なく、電気や油火災及び水損を嫌うコンピューターや電気通信機室あるいは図書館や美術館等に設置される。

2.◯

開放型スプリンクラー設備は,火災感知装置の作動,又は手動起動弁の開放によって放水区域のすべての開放型スプリンクラーヘッドから一斉に散水する設備であり、劇場などの舞台部に設置される。

3.◯

泡消火設備は,特に引火点の低い油類による火災の消火に適し,泡で可燃物を覆い、空気を遮断して酸素の供給を断つことによる窒息効果により消火するものである。

4.×

散水ヘッドを消火活動が困難な場所に設置し,地上階の連結送水口を通じて消防車から送水して消火するものは、連結散水設備(サイヤミーズコネクション)である。

屋外消火栓設備は、屋外から消火活動ができるようにするための消防用設備で、主に建物の1階から2階で火災が発生した際に、隣接する建物への延焼を防ぐことが目的で、屋外からの消火活動に用いられる。建物の各部分からホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設置する。

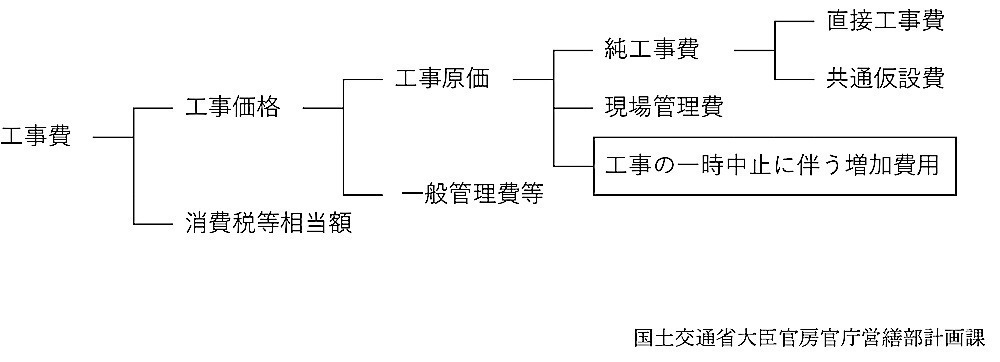

No.20 工事費における共通費

工事費における共通費に関する記述として,「公共建築工事共通費積算基準(国土交通省制定)」上,誤っているものはどれか。

1.現場事務所,下小屋に要する費用は,共通仮設費に含まれる。

2.共通的な工事用機械器具(測量機器,揚重機械器具,雑機械器具)に要する費用は,共通仮設費に含まれる。

3.消火設備等の施設の設置,隣接物等の養生に要する費用は,現場管理費に含まれる。

4.火災保険,工事保険の保険料は,現場管理費に含まれる。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

現場事務所、下小屋に要する費用は,共通仮設費に含まれる。

2.◯

共通的な工事用機械器具(測量機器,揚重機械器具,雑機械器具)に要する費用は,共通仮設費に含まれる。

3.×

消火設備等の施設の設置,隣接物等の養生/に要する費用は,共通仮設費に含まれる。

現場管理費 は、労務管理費、租税公課、保険料 、従業員給料手当である。

4.◯

火災保険,工事保険の保険料は,現場管理費に含まれる。