(午前の部)令和5年6月11日(日)

No.31 防水工事

防水工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

アスファルトルーフィング類の張付けにおいて、出隅、入隅には一般平場のルーフィング類の張付けに先立ち、幅300mm以上のストレッチルーフィングを用いて均等に増張り(捨張り)する。(公共建築工事標準仕様書建築工事編9.2.4(4)(ア)(c)表9.2.10)

2.◯

改質アスファルトシートの重ね幅は幅方向、長手方向とも100mm以上とし、2層の場合は上下層の改質アスファルトシートの接合部が重ならないようにする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編9.2.4(5)(ア)(a)②)

3.◯

立上り部よりも水下側の平場部が下側になるよう、立上り部のアスファルトルーフィング類の張付けに先立ち、平場部のルーフィング類を150mm以上張り重ねる。(公共建築工事標準仕様書建築工事編9.2.4(4)(イ)(f))

4.×

ALCパネル下地の短辺接合部は、ルーフィングシート張付けに先立ち、目地部に幅 50mm程度の絶縁用テープを張付ける。(公共建築工事標準仕様書建築工事編9.3.4(3)(ア)(c))

No.32 乾式工法による外壁張り石工事

乾式工法による外壁の張り石工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

石材のだぼ孔の端あき寸法は、石材の厚みの3倍以上の90mm以上とし、石材幅の辺長の1/4程度である125mm程度の位置にバランスよく設ける。(JASS9)

2.◯

乾式工法のロッキング方式において、ファスナーの通しだぼは、上下固定で径4.0mm、埋込み長さ20mmのものを使用する。(公共建築工事標準仕様書建築工事編10.5.2(2)(ア))

3.◯

外壁乾式工法において、下地のコンクリート面の寸法精度は、±10mm以内とする。この精度を考慮するため、±10mmが調整できるのファスナーを用いる。(公共建築工事標準仕様書建築工事編10.1.3(3)表10.1.1)

4.◯

石材間の目地には、シーリング材を充填する。目地幅は特記がなければ幅、深さとも8mm以上とする。

(公共建築工事標準仕様書建築工事編10.5.3(6)(イ))

No.33 金属製折板葺屋根工事

金属製折板葺屋根工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

端部用タイトフレーム(けらば用タイトフレーム)は、けらば包みの下地として、間隔を 1,200mmで取り付ける。(建築工事監理指針)

2.◯

重ね形折板は、各山ごとにタイトフレームに固定し、重ね部分の緊結ボルトは流れ方向の間隔を600mm程度とする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編13.3.3(3)(ウ))

3.◯

折板の底に設ける雨水の落とし口は円形にし、孔の周囲に5〜15mm程度の尾垂れを付け、裏側への雨水の回り込みを防止する。

4.◯

金属製折板葺屋根の軒先のアール曲げ加工は、曲げ半径450mmとする。

No.34 軽量鉄骨天井下地工事

特定天井に該当しない軽量鉄骨天井下地工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

天井のふところが3mを超える場合は、特記による。天井のふところが1.5m以上の場合は、原則として、吊りボルトの水平補強、斜め補強を行う。水平補強は縦横方向に間隔1.8m程度に配置し、斜め補強は相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔3.6m程度に配置する。(公共建築工事標準仕様書建築工事編14.4.4(8))

2.◯

下り壁、間仕切壁等を境としてに天井に段違いがある場合は、野縁受けと同材またはL-30×30×3 [ mm ]程度の部材で、間隔 2.7m程度に斜め補強を行う。(公共建築工事標準仕様書建築工事編14.4.4(7))

3.◯

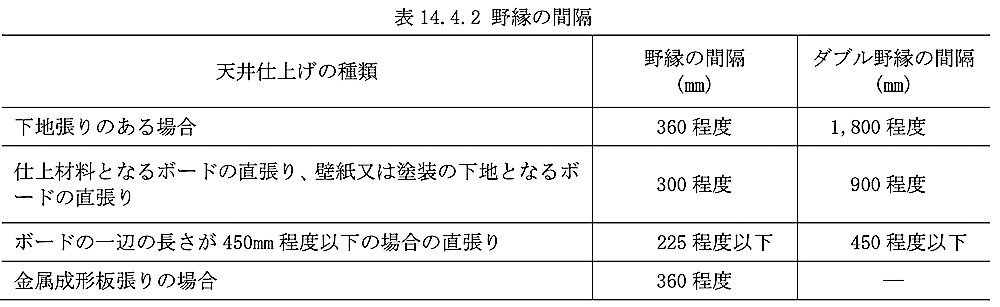

下地張りのある場合の野縁の間隔は、シングル野縁360mm程度、ダブル野縁1,800mm程度とする。ただし、屋外の場合は、特記による。ダブル野縁1,800mm程度の間隔の間隔であり、ダブル野縁の間隔に4本のシングル野縁を間隔を揃えて配置すると、シングル野縁の間隔は1,800÷5 = 360mmとなり、適当と判断できる。(公共建築工事標準仕様書建築工事編14.4.3(2)表14.4.2)

4.×

野縁は、野縁受にクリップ留めし、野縁が壁と突付けとなる箇所は、野縁受からのはね出しは150mm以内とする。

No.35 内壁コンクリート下地のセメントモルタル塗り

内壁コンクリート下地のセメントモルタル塗りに関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

吸水調整材塗布後の下塗りまでの間隔は、一般に1時間以上とし、乾燥を確認してから行う。

2.×

下塗り用モルタルの調合(容積比)は、セメント1:砂 2.5、むら直し、中塗り、上塗りは、セメント1:砂 3とする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 表15.3.3)

3.◯

下塗りは、14日以上放置して、ひび割れ等を十分発生させてから、次の塗り付けを行う。ただし、気象条件等により、モルタルの接着が確保できる場合には、放置期間を短縮することができる。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 15.3.5(1)(ア)(e))

4.◯

むら直しとは、塗厚または仕上厚が大きいとき、あるいは塗りむらが著しい時に、下塗りの上にモルタルを塗りつけることをいう。これにより、中塗り、上塗りの塗厚が均一となる。セメントモルタル塗りの工程は、下塗り → むら直し → 中塗り → 上塗りの順で行う。

No.36 鋼製建具

鋼製建具に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、1枚の戸の有効開口は、幅950mm、高さ2,400mmとする。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

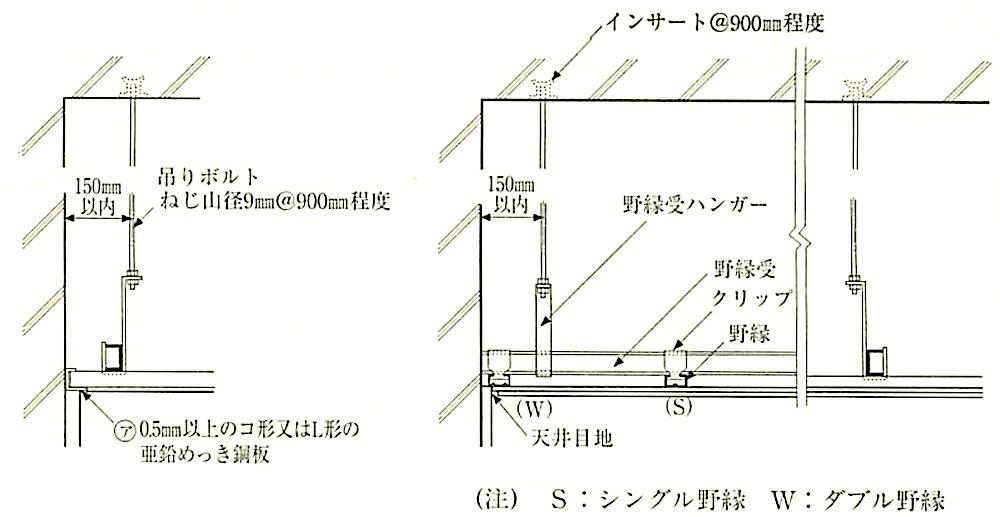

鋼板類の厚さは、特記による。特記がなければ、片開き、親子開き及び両開き戸の1枚の戸の有効幅が950mmまたは有効高さが 2,400mmを超える場合を除き下記の表とする。外部に面する両面フラッシュ戸の表面板は鋼板製とし、厚さを1.6mmとする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 16.4.4(1)表16.4.2)

2.×

内部建具の両面フラッシュ戸の見込み部は、上下部を除いた左右2方を表面板で包めばよいが、、外部に面する戸は、下部を除き三方の見込みを表面板で包む。(建築工事監理指針)

3.◯

上表により、たて枠は鋼板製とし枠類に分類される。厚さを1.6mmとする。

4.◯

枠の丁番、ドアクローザー、ピポットヒンジ等が取り付く箇所には、裏面に補強板を取り付ける。大きな力が加わる建具枠の補強板は、厚さを2.3mmとする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 16.4.4表16.4.2)

No.37 塗装工事

塗装工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの工程は、素地調整、下塗り、パテかい、研磨、中塗り、上塗りと進む。研磨には研磨紙P220を用いる。

2.◯

合成樹脂エマルションペイント塗りでは、各塗装工程の標準工程間隔時間は、気温20℃においては3時間以上である。

3.×

木材保護塗料塗りは通常屋外で使用される木質系素地に対して適用される。木材保護塗料は、原液で使用することを基本とし、希釈はしない。

4.◯

亜鉛めっき鋼面の常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗りの下塗りには、変性エポキシ樹脂プライマーを使用する。(JASS18)

No.38 ALCパネル工事

ALCパネル工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

床版敷設筋構法において、床パネルへの設備配管等が貫通する場合の孔あけは、直径50mm以下とする。(建築工事監理指針)

2.◯

横壁アンカー構法においては、パネル重量による下段パネルの損傷を避けるため、ALCパネル積上げ段数3〜5段以下毎にALCパネルの重量を支持する自重受け金物を設ける。(一般社団法人 ALC協会ALCパネル取付く構法標準・同解説第2章第2節3.1b)

3.◯

縦壁フットプレート構法において、デッキプレート下面への下地鋼材の取付けは、下地鋼材がデッキプレートの溝方向と平行となる場合、下地鋼材の取付けに先立ち、下地として平鋼をデッキプレート下面にアンカーなどにより取り付けておく必要がある。(一般社団法人 ALC協会ALCパネル取付く構法標準・同解説第3章第2節2.2)

4.◯

床版敷設筋構法において、建物周辺部、隅角部、階段室廻りなどで目地鉄筋によりALCパネルの固定ができない箇所は、ボルトと座金(丸座金または角座金・角座金R)を用いて取り付ける。(一般社団法人 ALC協会ALCパネル取付く構法標準・同解説第4章第1節3c)

No.39 内装改修工事

内装改修工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、既存部分は、アスベストを含まないものとする。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

ビニル床シート張りの下地モルタルの浮き部分の撤去の際、ダイヤモンドカッターの刃の出は、モルタル厚さ以下とする。(公共建築改修工事標準仕様書6.2.2(1)(ア))

2.◯

既存合成樹脂塗床材を除去せずに同じ塗床材を塗り重ねる場合は、既存仕上げ材の表面をディスクサンダー等により目荒しして接着性を高める。(公共建築改修工事標準仕様書6.2.2(1)(イ)(b))

3.×

壁紙の張替えは、既存の壁紙を残さず撤去し、下地基材面を露出させてから新規の壁紙を張り付けなければ防火材料に認定されない。(建築改修工事監理指針)

4.◯

既存床仕上材の撤去に関して、下地面に残ったビニル床タイルの接着剤は、アスベストを含有していない場合、新規仕上げの施工に支障のないように、ディスクサンダー等により除去する。(建築改修工事監理指針)