4節 芝張り、吹付けは種及び地被類

23.4.1 一般事項

この節は、芝、吹付けは種及び地被類の新植を対象としている。

23.4.2 材 料

「標仕」では、種類はコウライシバ又はノシバの類とし、適用は特記による。特記がなければ、コウライシバの類を使用すると規定している。

コウライシバは、わが国で最も多く使用される。環境適応力や踏圧抵抗性に優れ、茎葉も細く小型で刈込みによってさらに緻密な芝生となる。ただし、冬季休眠し、冬枯れ状態となる。ノシバは同属で、ほぼ同様の性状を有するが、茎葉がより長く粗い。また、改良バミューダグラスがコウライシバ、ノシバと同様の性状を有することから、改良バミューダグラスを用いる場合にはコウライシバ、ノシバと同じ扱いとする。

なお、は種施工が一般的である洋芝の多くは常緑であるが、牧草を起源とするものが多く、芝生として使用する場合、頻繁な刈込みを必要とする。当初から完成度の高い芝生とするため切芝を使用する場合には、設計変更の協議を行う。

芝は、土付きの切芝とし、雑草の混入や病虫害の発生がなく、均ーに密生し、一定の高さに刈り込んであるものとする。雑草の混入については、切芝を裏返すと芝と雑草の根を見分けることができるので参考にするとよい。

なお、生育期の切芝は、搬入時に束を重ねて平置きすると、急激に蒸れが生じるおそれがあるため縦置きにする。

コウライシバ、ノシバの標準寸法は、産地により異なるが、概ね、横35 ~ 37cm、縦26 ~ 30cm、1束9~ 10枚である。

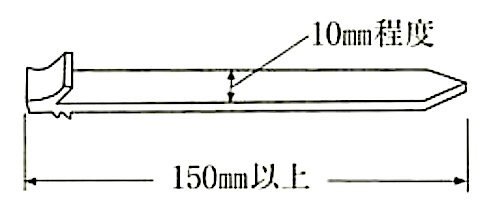

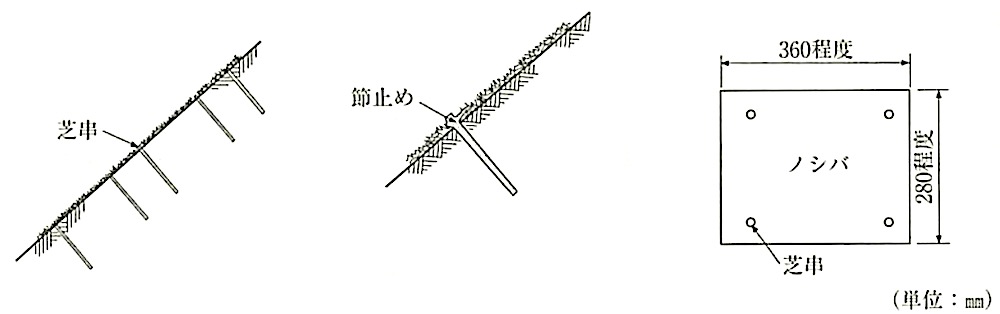

芝串とは、特に斜面に芝生を造成するため、張りつけた切芝がずり落ちないように細い割竹をさし、地表面に固定するため使用するもので、真竹、もうそう竹で作り、長さが150mm以上で頭部を節止めにしたものである(図23.4.1参照)。

図23.4.1 芝串(竹串)

(a) 特記により指定された種子の種類であっても、は種の時期や植栽基盤条件との適合性について検討を行い、問題がある場合には、草種又は施工時期の変更等を検討する。

(b) 種子の標準有効率(発芽率 × 純度)は、80%以上のものがよい。標準有効率に達しないものは、その比率に応じて増量するようにする。標準有効率が 60%以下のものは使用しないことが望ましい。

なお、発芽率とは、一定の条件下で発芽試験を行い、試験に用いた供試粒数に対する発芽した総発芽粒数のことをいう。純度とは、種子に含まれるきょう雑物を除いた純粋の種子の重さと全体の重さに対する割合をいう。

ファイバーは、木材を粉砕した木質繊維の養生材で、有害なものを含まず、種子の発芽、生長に支障のないものとする。

粘着材は、種子、ファイバーが吹付け面に十分に密着するものを使用する。また、植物の生育に有害な成分を含まないものとする。

吹付けは種の肥料は、「標仕」23.4.2(3)(エ) では、有機質系肥料又は化成肥料とすると規定している。一般的には、基肥は緩効性肥料又は遅効性肥料が用いられる。

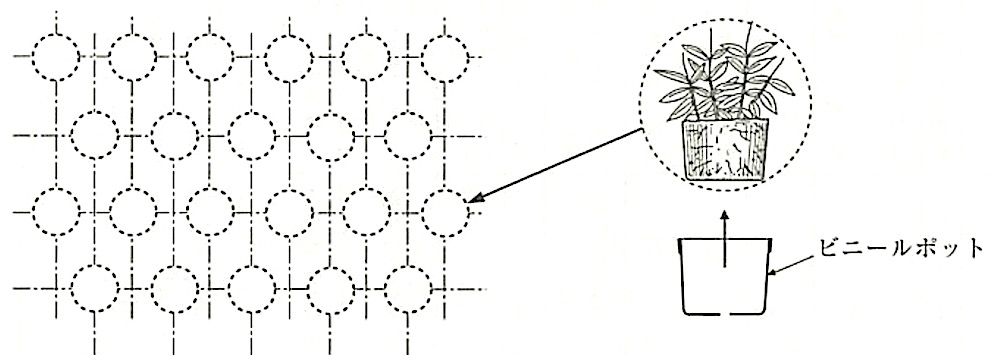

地被類とは、地表面を低く緻密に覆う植物をいい、グラウンドカバープランツ又は地被植物という。「標仕」では、コンテナ栽培品としている。

地被類の品質は次を参考にするとよい。

(a) 植物は、コンテナで一定期間、育成栽培を行ったもので、植物の特性に応じた形態であること。

(b) 葉は、正常な葉形、葉色、密度(着葉)を保ち、しおれ(変色、変形)や軟弱葉がなく、生き生きしていること。

(c) 病虫害の発生がないもの。過去に発生したことのあるものについては、発生が軽微で、そのこん跡がほとんど認められないよう育成されたものであること。

なお、容器の壁に沿ってぐるぐる回り、過根巻現象(ルーピング)となったものや、容器から根が外に出ているものは使用しないこと。

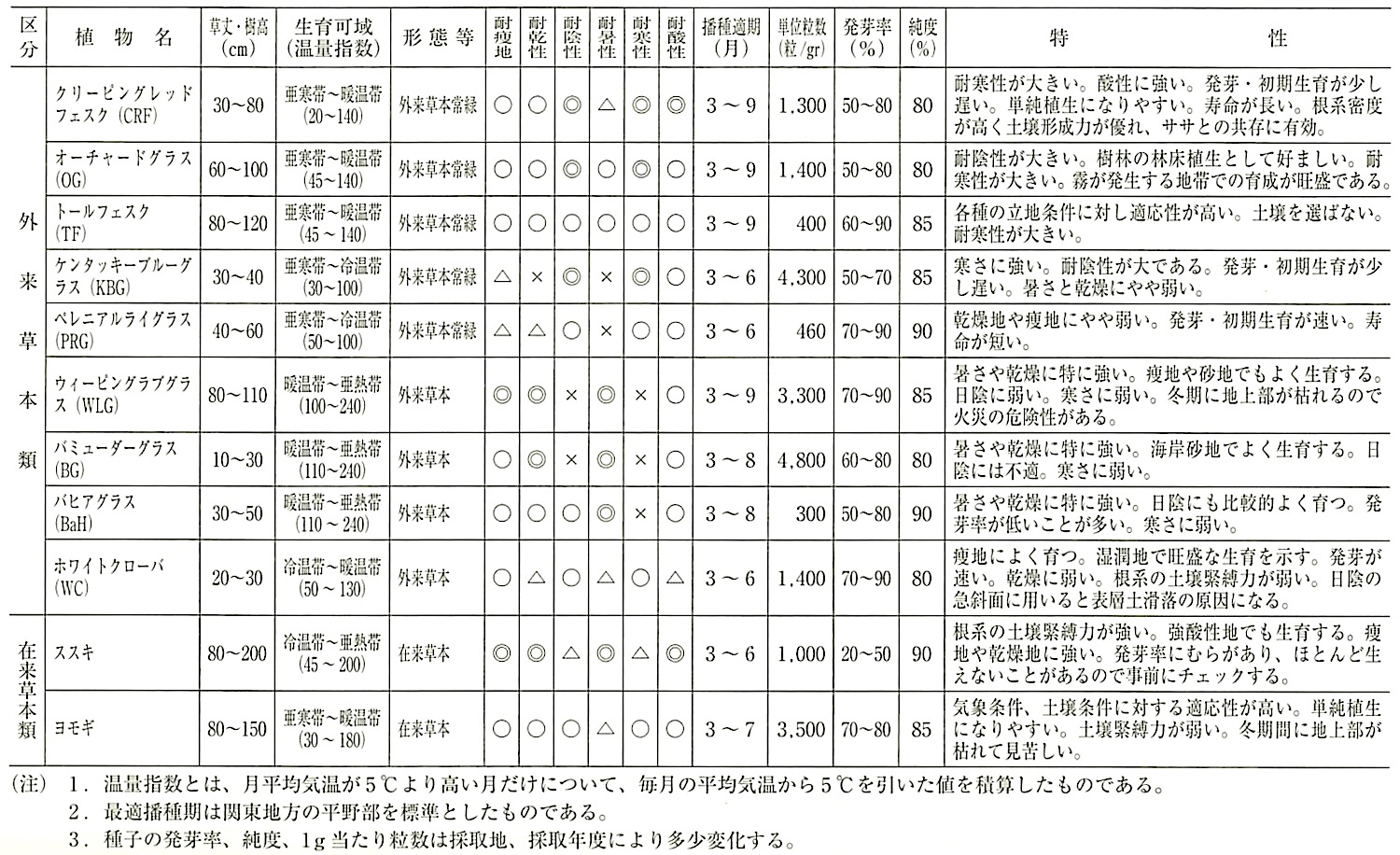

表23.4.1 吹付けは種工に用いる主な植物の性状(のり面保護工より)

23.4.3 芝張りの工法

(1) 芝張りの種別

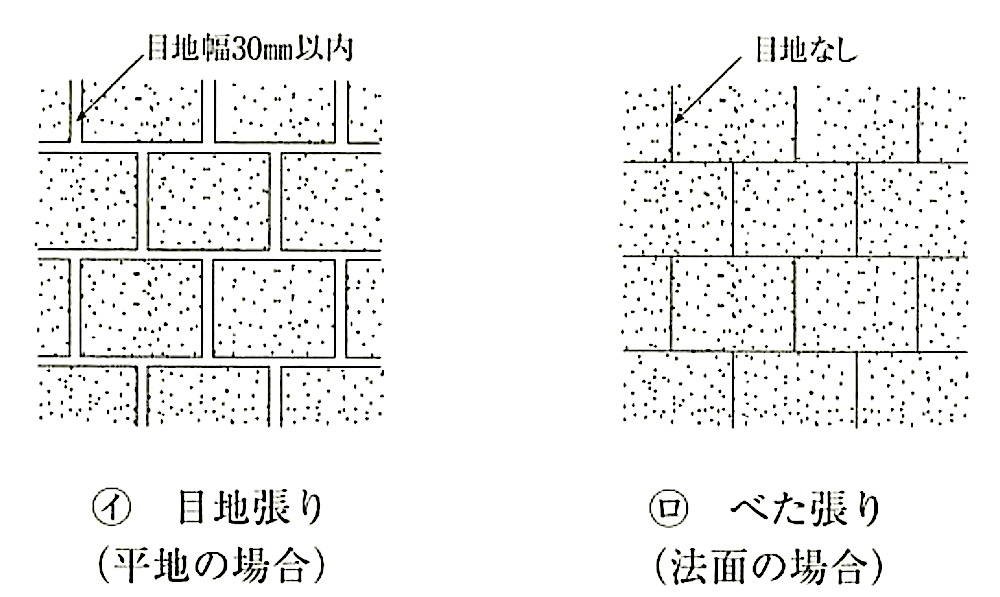

芝張りの種別は、特記がなければ平地は目地張り、法面はべた張りとする。芝は、図23.4.2に示すように、横目地をとおし、縦目地は芋目地にならないようにする。

図23.4.2 芝張りの種別

(2) 平地の芝張り(目地張り)

張付け場所は、耕うんを行い、きょう雑物を取り除き、水勾配をとり、レーキ等で丁寧に均す。また、客土を行う場合も同様の状態とする。

土壌が乾燥している場合は、事前に散水を行う。芝を敷き並べた後、ハンドローラー等で転圧し、芝の根を土壌に密着させる。

なお、引渡しに際しては、除草を行う。

(3) 法面の芝張り(べた張り)

地ごしらえは、表面の緩んだ転石や岩塊を取り除き、レーキ等で不陸を均す程度とし、法面が緩むような行為は避けなければならない。

土壌が乾燥している場合は、事前に散水を行う。芝を敷き並べた後、土羽板等でたたき、法面と密着させ、目土を均ーにかけ敷き均す。法肩には耳芝を張る。耳芝とは、法肩の崩れを防止するため法肩に着って天端に横一列に芝を張る芝をいう。

芝串は、節を上部に向け、切芝1枚に4本以上打ち付けて芝を固定する(図23.4.3 参照)。

図23.4.3 芝串の固定例

23.4.4 吹付けは種の工法

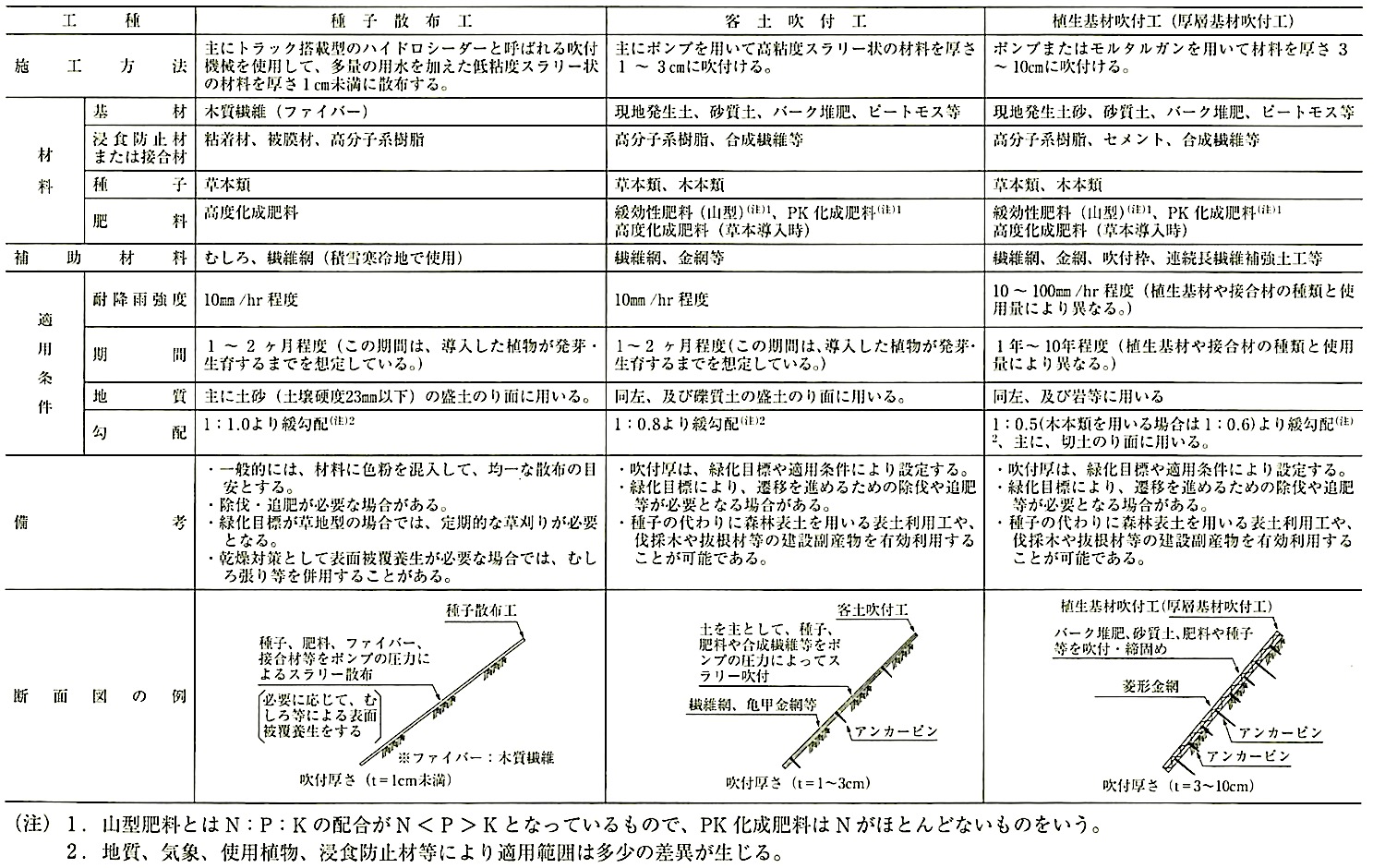

(1) 機械は種工による植生工の種類と特徴を、表23.4.2に示す。

(2) 機械は種工による種子吹付けの施工は、次の事項に留意する。

(ア) 種子吹付けに着手する前に、法面の土壌硬度(山中式)、水素イオン濃度指数(pH)の測定を行い、発芽に支障のないことの確認

(イ) 施工時期と種子の発芽適温の確認

(ウ) 吹付け面の浮土、きょう雑物の取除き及び不陸の整正

(エ) 吹付け面が乾燥している場合は、吹き付ける前の散水

(オ) 材料の均ーな吹付け

(カ) 発芽に不ぞろいの箇所がある場合は、発芽の悪い場所の追いまき

表23.4.2 機械は種工による植生工の種類と特徴(道路土工 – 切土工・斜面安定工指針より)

23.4.5 地被類の工法

地被類の植付けは、次の事項に留意する。

(ア) 地ごしらえは、23.4.3 (2)(ア) に準じて行う。

(イ) 肥料は、基肥を適宜施す。

(ウ) ササ類、ツル植物類、草本等の植付けは、面積当たりの所定数量を、植付け模様、植付け密度や間隔に留意し、根部は、土とよく密着するよう軽く押さえ込みながら茎葉を損傷させないよう丁寧に植え付ける(図23.4.4参照)。

図23.4.4 ササ類、ツル性植物類等の植付け

23.4.6 養生その他

除草は、吹付けは種地を除き、芝生地、地被類植栽地について行い、原則として手抜きとし、完成引渡し直前に行う。

施工後、完成引渡しまでの期間は、受注者等に適切な養生を行わせる。特に、乾燥期には、植物の葉のしおれに注意し、必要に応じてかん水を行わせる。

23.4.7 芝張り、吹付けは種及び地被類の枯補償