1.一般事項

10.1.1 適用範囲

次の場合は、適用しない。

ⅰ)下地に鉄骨造(間柱及び胴縁)が用いられる場合もあるが、下地としての適否を個々に検討する必要があり、「標仕」では対象としていない。

ⅱ)石材に近似した用い方をする大形の陶板及び結晶化ガラス等は、物性、使用板厚等が異なることから、対象としていない。

ⅲ)薄石をセメントモルタルや接着剤を用いて壁面に張り付ける工法は対象としてない。また、帯とろ工法も、耐震性が懸念され、適用から除外されている。

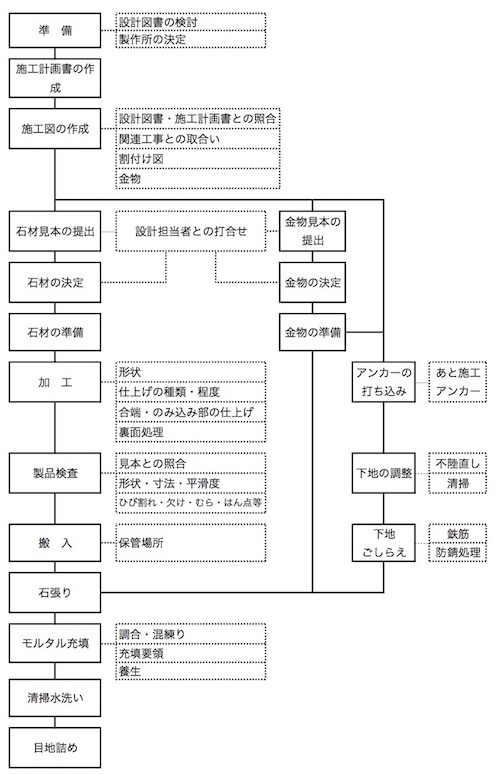

b)作業の流れ

図10.1.1 石工事の作業の流れ

c)製作工場の決定

現在でも一部は国内産の石材が用いられているが、多くは外国産となっている。また、表面仕上げ方法も機械化されている。そのために、製作工場の取り扱い石種、機械能力、得手不得手等を十分に検討し、適切な工場を選定させる。一般には設計図書で指定されることが多いが、指定のない場合には次のような事項に留意する。

⑤その他

d)施工計画書の記載事項

なお、ゴシック部分を考慮しながら品質計画を検討する。

⑬作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等

石工事に必要事項は特記仕様に記載されている。この記載事項について設計担当者と十分に打合わせを行い、施工図(石割り図、取り付け工作図、その他の詳細図及び原寸図等)に反映させる。施工図の内容については工事開始前に詳細な検討を行い、具体的に工事条件と照合し、相互に疑義や相違がないかを関係者と十分に協議して決定する。

施工図の内容は、おおむね次のとおりである。

⑧その他必要と思われる部分の詳細

石材は、設計図書に指定されたものとするが、天然材料であることから、同一の種類の石材であっても、品質のばらつきが大きい。特に、石材の色調、模様、仕上げの種類や程度については意匠上の要求が厳しく、あらかじめその限度を実物見本により確認し、同時に納まりや施工方法についても、検討しておく必要がある。

また、石材は、そのほとんどが外国産であり、使用部位による石種の選定、必要量の確保が可能かどうか、加工の難易度についてもあらかじめ確認しておく必要がある。

石材が建築物に取り付けらえているのは、金物類によってである。石工事に用いる金物類は、重量物である石材に堅固に留め付ける強度、外気や水分にさらされても性能劣化しない耐久性等要求される品質は極めて高い。実際に使用する以前に、材質、形状等を十分検討しておく。

石工事は高級な仕上げであり、その仕上りについても他の仕上材料の場合と比べて高い精度が要求される。このため、仕上り面の形状や寸法の許容差は、他の仕上材料の場合よりも小さいものとなる。石材は工場において加工されるもので、通常は建築部材として必要な精度を持つものとなっている。しかし、石工事の仕上り面は、下地に石材を取付けた結果として得られるため、単に材料としての石材の精度が良いだけでは、適切な状態とはんらない。したがって、石工事の仕上り面の精度を上げるためには、下地面の精度を適切に管理することが重要なポイントとなる。

「標仕」10.1.3(c)では、下地面の精度の標準値を示しているが、建物の規模、石張り面の見え掛りの程度等のほか、石材施工業者の施工能力も含めて総合的に必要な目標精度を定めるようにする。また、「所要の状態」とは、仕上げの不ぞろいの程度、色合の程度等について、あらかじめ限度を定めておき、この限度内に収まるように管理を行うことと考えればよい。これらの限度を定める場合にあっては、同時に限度を外れたものの処置方法についても明確にしておく。

石材の下地への取付けは、建築物の一部として必要な性能を発揮するために重要なものであり、外壁、内壁、床、特殊部位等によって適切な工法を具体的に定めている。「下地への取付けが所要の状態」とは、想定される外力等に対して安全であることを下地を含めて要求していると考えれば良い。

「品質計画」の立案に当たっては、プロセスの管理をいかに行うかという観点で、例えば、定められて工法が手順どおりに行われたことをどのように記録していくかを提案させることが考えられる。

10.1.3 施工一般

「標仕」には一般部よりもむしろ、事故が発生しやすく最も注意しなければならない部分の割付け方法が規定されている。

水平打継ぎ部、伸縮調整目地部分等は、下地の乾燥収縮量や熱膨張量の違いなどで挙動差が生じる。また、地震時の変位量を正確に推定することは難しく、かつ予想以上に大きくなる可能性もある。したがって、この部分をまたいで一枚の石を取り付けないことを原則としている。やむを得ず取り付ける場合には、乾式工法を用い、ファスナーを工夫するなど挙動差を吸収する検討が必要である。

開口部回りは、地震の際の変位が大きくなりやすく、破損や脱落の可能性が大きい部分であり、適切な割付けが必要である。開口隅角部で不整形な石をバランスよく取り付けることは難しく、かつ、欠き込み部分に応力集中が生じて割れやすいため、L型に欠き込んだ石材を用いないような割付けとすることが望ましい。また、開口部回りは通常、建具のファスナーやフラッシングが石材に当たらないように納める。

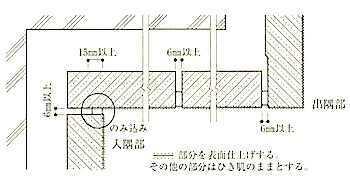

入隅等でのみ込みとなる部分は、見え隠れとなる部分でも、施工上の誤差を考慮して、あらかじめ所定の目地位置より 15mm以上、表面仕上げと同じ仕上げをしておく。ただし、自動機械で行う石材の表面仕上げの場合は、石材全面が同一の仕上げとなるのでこの限りではない。

図10.1.2 表面仕上げの範囲 [ 壁水平断面(湿式工法) ]

2)加工場所

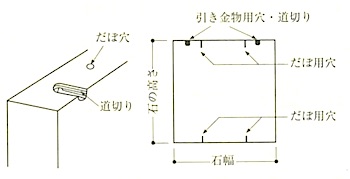

だぼ、引金物及びかすがいを取り付ける穴は、位置・径・深さを精度良く加工するため、工場加工を原則とする。ただし、加工の容易な大理石や砂岩等の場合には、外壁への適用を除き現場加工が一般的である。

道切りは、引金物を目地部に突き出させないために、合端に設ける溝であり、小形カッター等で溝彫りする。

図10.1.3 引金物・だぼ・かすがい取付け用穴の例