2節 植栽基盤

23.2.1 一般事項

植栽基盤の概念を次に示す。

(ア) 建築物においては、上部構造物の安全性確保のため、基礎工事が必須の条件であると同様に、植栽工事においても植物が正常に生育するための土層の整備が必要不可欠な条件となる。

また、植栽基盤は自然土壌に限定されず、人工土壌によって造成される場合もありうる。

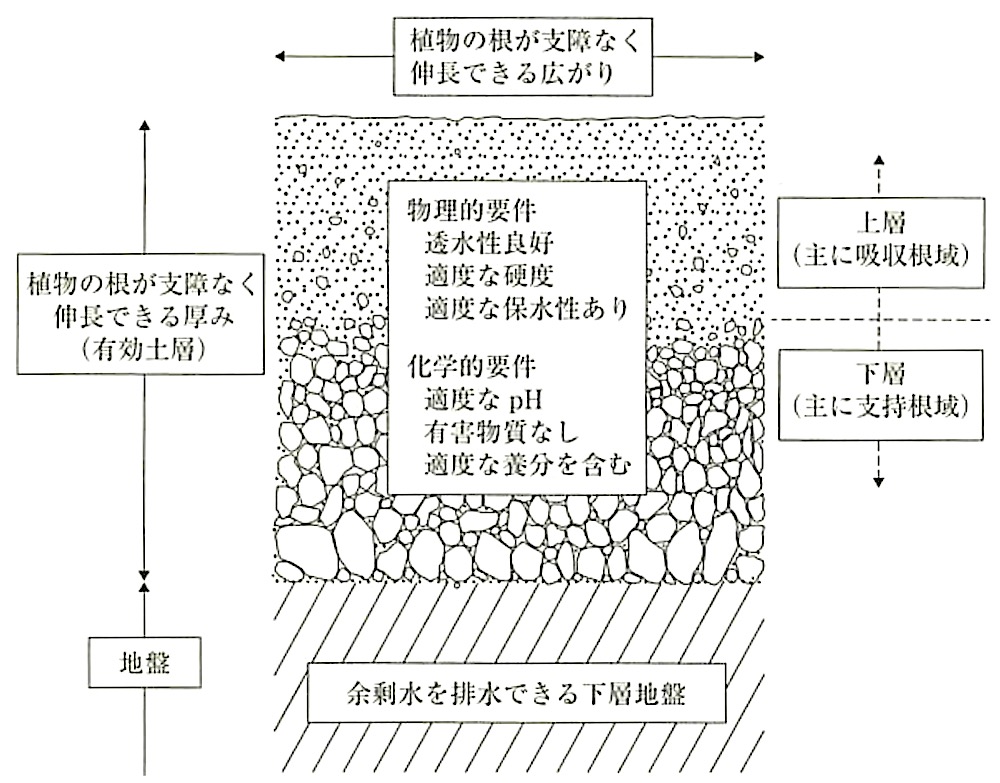

(ウ) 植物が正常に育つために、必要な植栽基盤の条件を次に示す(図23.2.1参照)。

④ 余剰水を排水できること。

③ 適度の養分を含んでいること。

図23.2.1 植物が正常に育つために必要な植栽基盤の条件

23.2.2 植栽基盤一般

樹木植栽においては、特記の有無にかかわらず、「標仕」23.1.3(1)に従って植栽地の確認を行い、(3)に示す物理性及び化学性の判断基準によって植栽基盤としての適合性を判断し、問題がある場合は、「標仕」23.1.3(3)に従って処理するものとする。

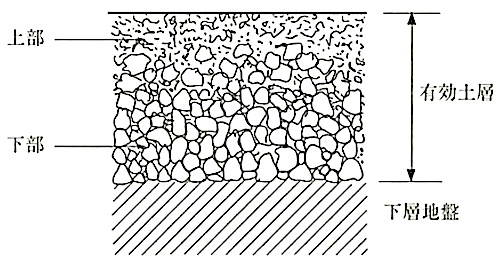

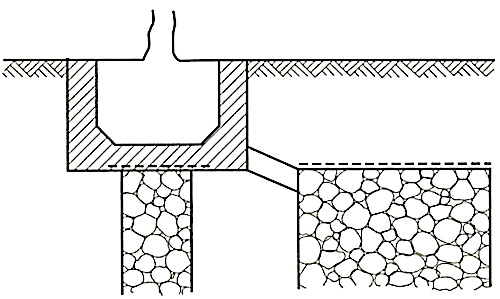

すなわち、有効土層の上部は細土で養分や腐植を十分含んだ軟らかい土層で、植物が効率良く水分や養分を吸収するための根(吸収根)の発達が盛んになるように、下部は、透水性が良く根(支持根)の伸長に支障を来さない土層に整備するのがよい (図23.2.2参照)。

図23.2.2 植栽基盤の構成

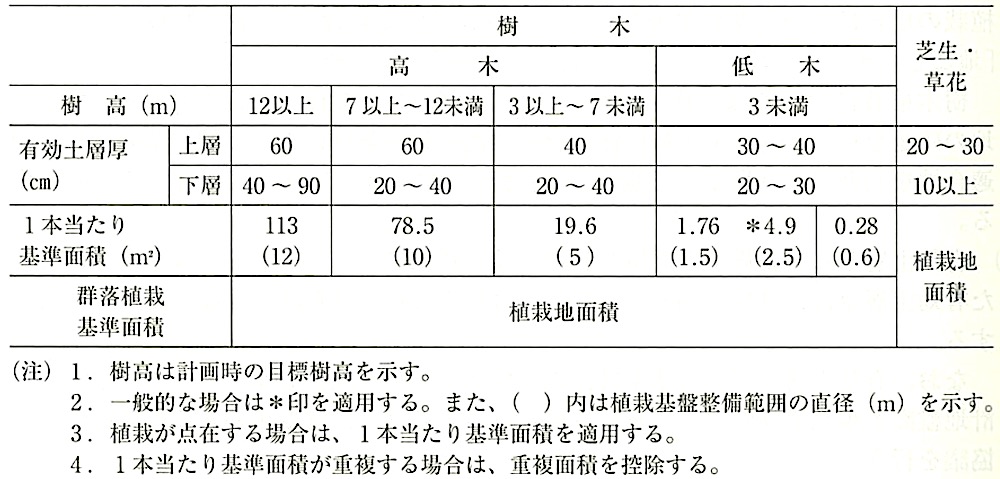

植栽基盤の面積は、生育目標樹高に生長するだけの広がりを確保するということになるが、植栽地の条件に大きく左右されることから、一概に規定することはできない。独立して植栽する場合の1本当たりの植栽基盤の基準面積の目安を、表23.2.1に示す。

なお、埋設物等の障害物があり作業上整備することが困難な場合は、施工面積から除く。

(3) 「標仕」では、雨水を排水するための暗きょや縦穴排水等を設置する場合は、特記によると規定している。

透水性試験において、透水性の悪いことが確認された場合は、有効土層の底部まで排水できるよう対策を講じる必要がある。

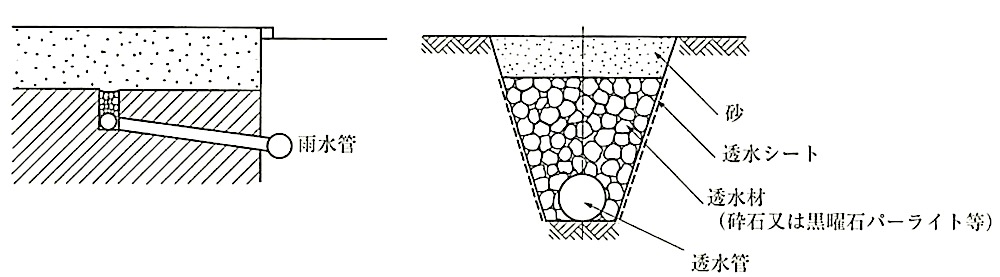

排水工法には、次のような工法がある。

暗きょ排水は、透水管及び透水材等を用い、地表面及び地中の雨水を排水できる場所まで導くことにより排水処理を行うものである。

図23.2.3 暗きょ排水概念図

図23.2.4 暗きょ管敷設平面図

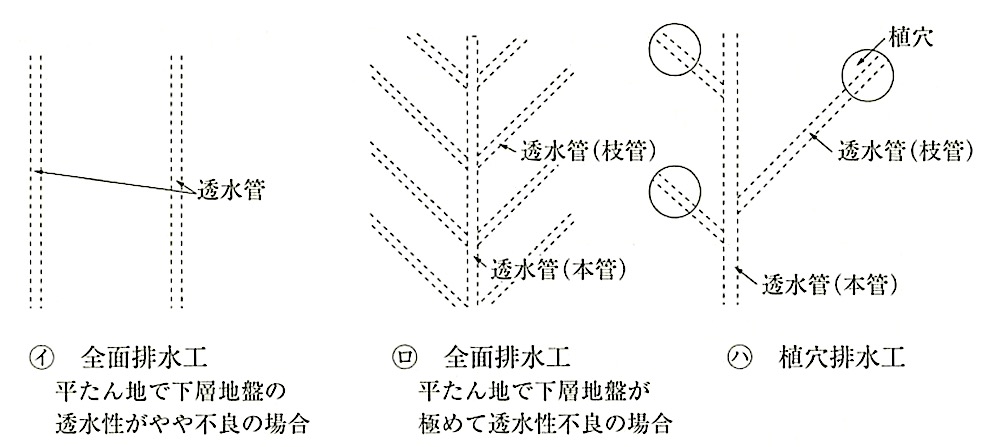

開きょ排水は、プレキャストU型側溝の使用を原則とするが、景観に考慮した側溝として、石張り側溝や芝張り側溝等がある。

図23.2.5 プレキャストU型側溝

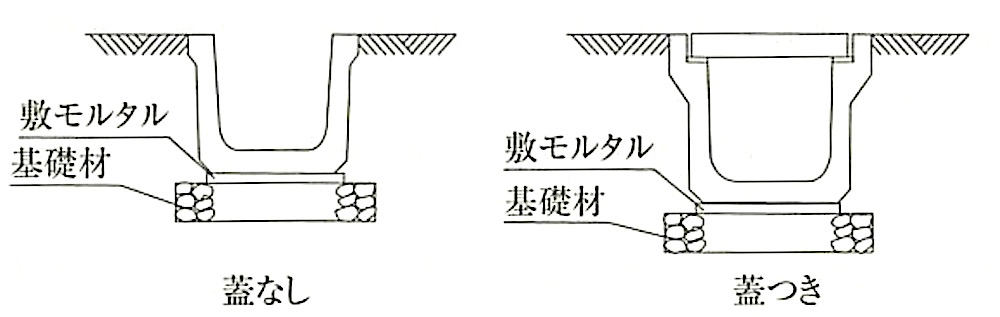

排水層は、下部に部分的な不透水層を有する地盤に対して砕石又は黒曜石パーライト等にて排水層を設け、雨水を分散させ透水性のある部分から下層地盤に浸透させることにより排水させるものである。

図23.2.6 排水層概念図

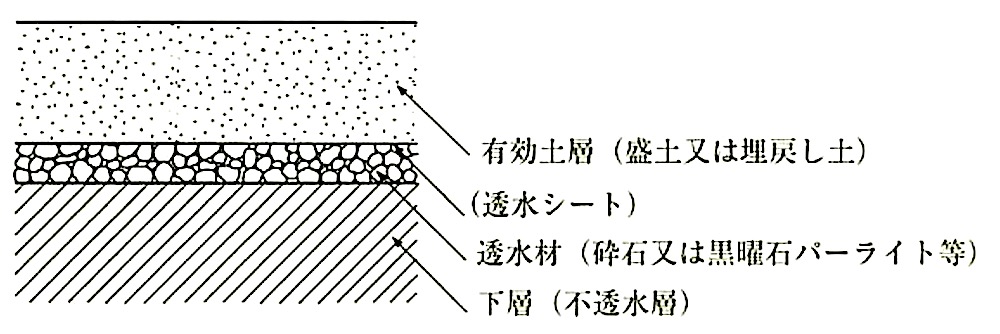

縦穴排水は、不透水層を有する地盤に対して透水材等を用いて透水孔を設け、雨水を浸透させることにより、排水処理を行うものである。下層に浸透の容易な土層があることが望ましい。

※縦穴を掘ってその中に水を落とす方法や、

大きな穴を掘って数本分の水をそこにまとめて導入する方法もある。

図23.2.7 縦穴排水概念図

これら物理性のほか、化学性を含めた植栽基盤調査方法と判断基準は、次のとおりである。

(a) 物理性

① 透水性

透水性が良いということは植物を植える地盤の条件としては、第一に満たされなければならない最も重要な条件である。また、実際の植栽の現場において、透水不良の地盤が極めて多いことからなおさらである。

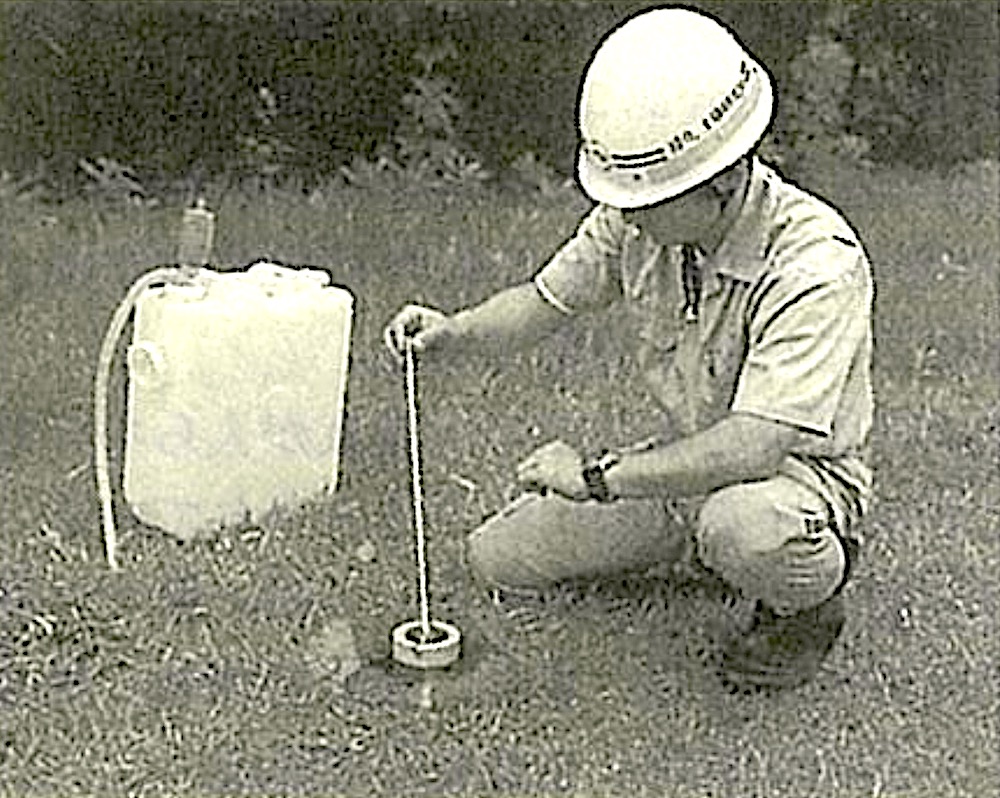

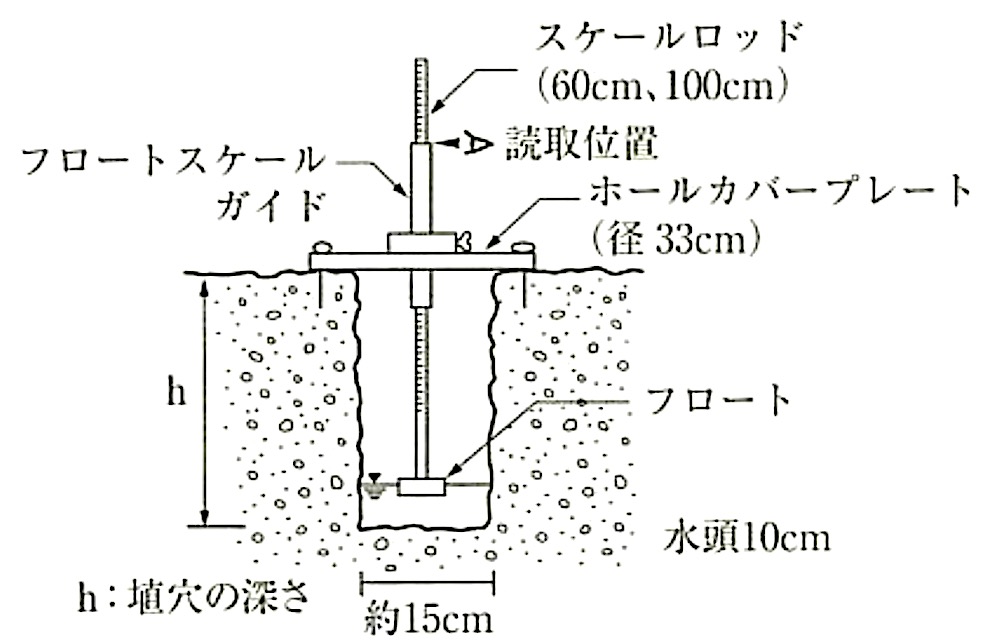

この測定は、植穴に直接水を張り減水述度を計る方法と、「長谷川式簡易現場透水試験器」を用いる方法がある。「長谷川式簡易現場透水試験器」を用いる場合は、次の要領で行う(図23.2.8参照)。

1) 測定したい箇所に直径15cm内外の穴を掘る。穴を掘る道具は、ダブルスコップを使うと便利である。深さは植穴と同じ深さで、通常は40~60cm程度とする。

2) この中に穴底の土を水の勢いで乱さないよう板きれを入れるなどして、静かに水を入れる。石油ストープ用の注油ポンプを用いる場合は、現場透水試験器のフロートで注水を受けるようにする。

3) 水の深さが約10cmになったら、いったん注入を止める。約1時間(最低30分以上)そのままにしておいて、周辺の土にしみ込むのを待っ。

4) もう一度水を入れて水深10cmにし、この時の時間を計る。そして20分後と40分後に水深を測る。

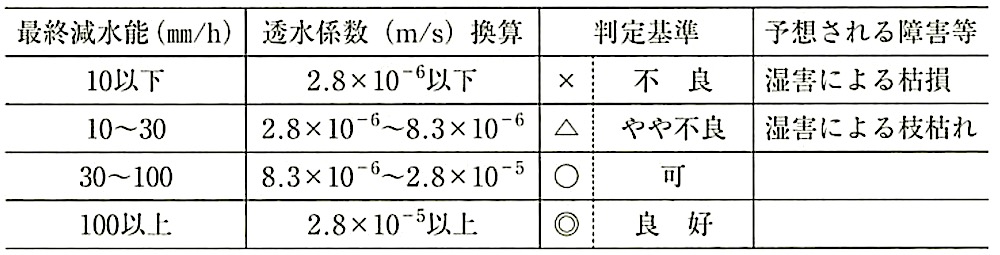

5) 20分後と40分後の水位の差(20分間に減少した量)を3層にしたのが1時間に減少する量で、mm/hで表す。その判断基準を表23.2.2に示す。

6) 40分後に穴に水が残っていない場合には、再注水時と20分後の水位の差(20分間に減少した量)を3倍にして1時間に減少する量を求める。

7) 20分後に穴に水が残っていない場合には、1時間に減少する量を300 mm/h以上とする。

図23.2.8 長谷川式簡易現場透水試験器

(b) 硬 度

一般的に造成地盤はこの傾向が強く、切土においては心土の固結層である砂岩層や砂礫層等が地表に出てくると、つるはしも役に立たないほど硬い場合もある。また、盛土層や建物回りは、工事の施工に伴い建設機械により締め固められていることが多いため、植栽に先立ち、十分に調査する必要がある。

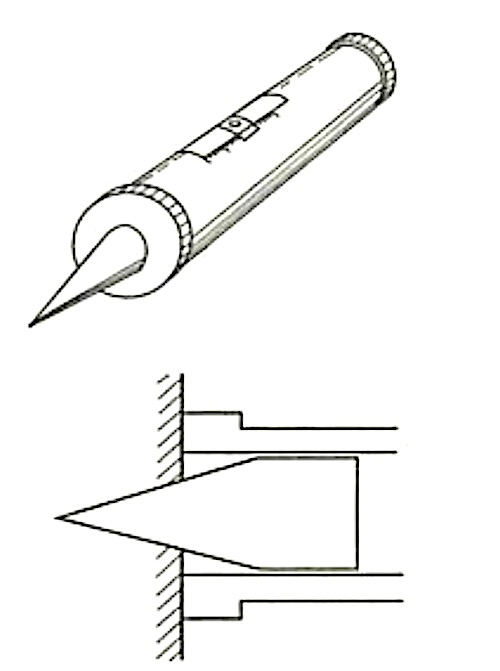

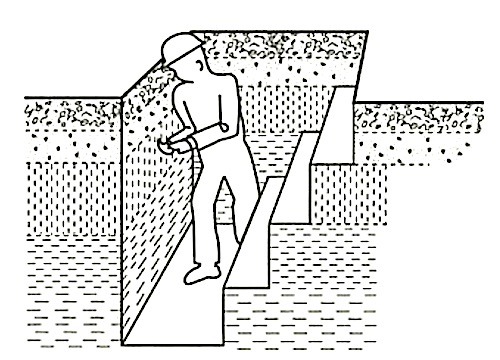

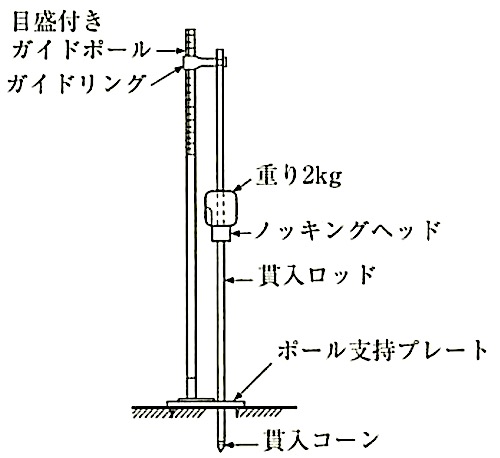

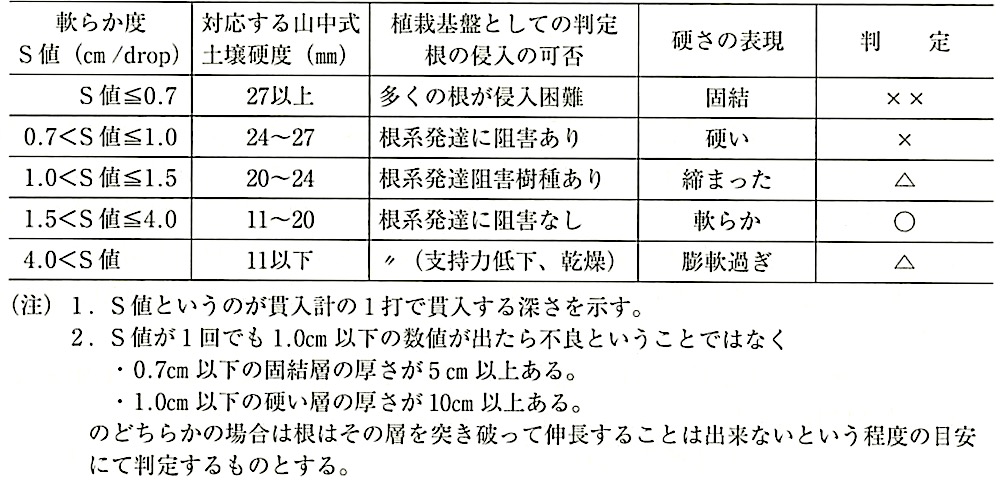

② 土の硬さの測定は、以前は山中式土壌硬度計(図23.2.9)という器具を用いて行っていたが、この器具を使うためには地盤を掘削し垂直な面をつくる必要があり(図23.2.10)、多大の労力を要することから、現在は長谷川式土壌貫入計(図23.2.11)で、穴を掘らずに硬度を測定する方法が一般的に行われている。

これは鉄の重り(重さ2kg)を50cmの高さから落下させることによって地中に打ち込み、1回にどれくらい打ち込めるかによって土の硬さを測定するものである。その判断基準を表23.2.3に示す。

図23.2.9 山中式土壌硬度計 図23.2.10 山中式土壌硬度計による検測方法

図23.2.11 長谷川式土壌貫入計

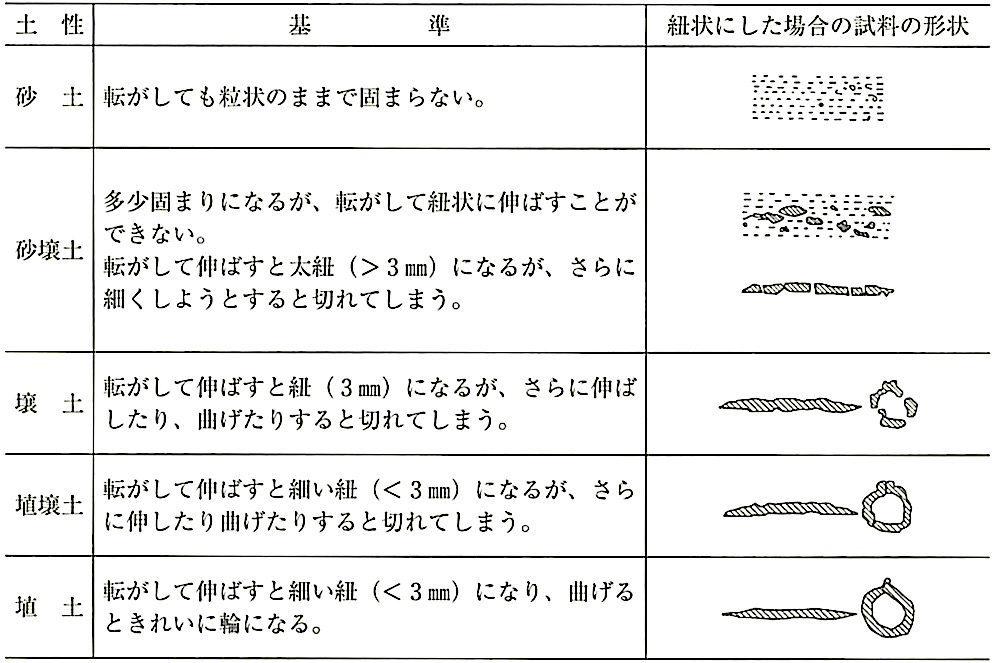

(c) 土 性

土性は、土壌を粒径組成に基づき、一定の区分に分類したものである。土性は、検土杖(地中土壌の採取器具)等により採取した試料を、指頭法による簡易な方法で判定することができる(表23.2.4参照)。植栽基盤としては、砂壌土又は壌土が望ましい。砂土は、保水力、保肥力に乏しく、乾燥害、肥料不足が生じやすい。また、埴壌土、埴土(はにつち)は、透水性に問題がある。

埴壌土は粒子が細かく滑らかな感触で、土を手で握ると手にくっつくが、粘土ほどの粘性はない。 水はけと水保持のバランスが良く、栄養素も豊富なため、稲作には適した土壌。 有機物が豊富に蓄積した土壌。

埴土(はにつち)

粘土分を50%以上含む土。排水や通気性が悪く耕作地には適さない。

表23.2.4 指頭法による簡易な土性判定

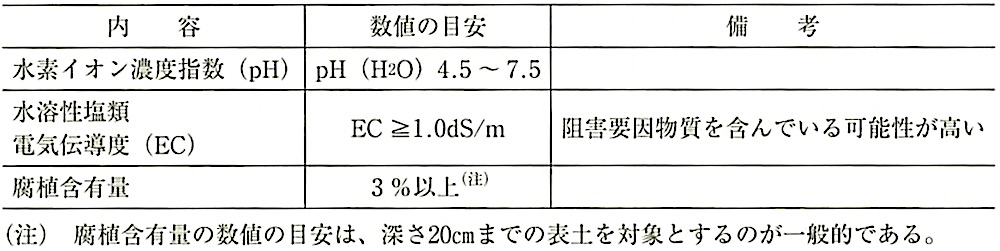

植物に対する土壌の化学的な阻害要因としては、水素イオン濃度指数(pH)の不良、塩類過剰、養分不足等がある。水素イオン濃度指数(pH)及び塩類過剰障害が懸念される主な土壌としては、臨海地域の土壌並びに土丹及び海成堆積土がある。これらの土壌の場合は、水素イオン濃度指数(pH)、水溶性塩類(電気伝導度(EC))等の調査を行う必要がある。また、必要に応じて腐植含有量の調査を行うものとする。

水素イオン濃度指数(pH)、電気伝導度(EC)及び腐植含有量の基本的な考え方並びに数値の目安は、次のとおりである。

水素イオン濃度指数(pH)は、土壌が示す酸性又はアルカリ性の反応の程度を表すものであり、養分の吸収能を左右し、化学的生育阻害の要因となりうる異状の有無を判断するものである。

なお、海成堆積土による造成地で出現する酸性硫酸塩土壌は、空気に触れることで急速に酸化し強酸性を示すことがある。海成堆積土による造成地では、造成後の時間経過によりpHが変化するため、継統して測定し酸化の進行状況を確認のうえ、対策を検討する必要がある。また、土壌の深さによってpH変化の時間が異なるので注意する。

電気伝導度は、植物生育に支障を来す可能性のある土壌中の塩基分の大まかな程度を判定するためのものであり、市販の電気伝導度計(ECメーター)により容易に測定できる。しかし、塩基の種類・量の測定は不可能であり、塩基の種類(物質)・量の判定には詳細な分析が必要となる。したがって、予想される物質を絞り込み外部機関に依頼して分析する必要がある。

電気伝導度計(ECメーター)による測定値が1.0dS/m以上の場合は、植物生育阻害要因となる多量の塩基を含んでいる可能性が高いため、詳細分析が必要である。

腐植の存在は、植栽土壌としての絶対条件ではないが、腐植は、養分の供給、団粒の形成、陽イオン交換容量や緩衝能を高める効果があり、植栽土壌の適性を判断する指標となる。腐植含有量は火山灰土壌の表土で 5~20%、下層土の赤土や真砂土では通常 0.5%以下である。腐植は多い方が望ましいが、経済性を考慮して決定する必要がある。腐植含有量の指標として、強熱減量のほか炭素含有量を用いることもある。炭索含有量に1.724を乗じることで腐植含有量を求められる。

④ 数値の目安

表23.2.5に各数値の目安を示す。

(4) 「標仕」表23.2.2に示す植栽基盤の整備工法は、地盤が硬い場合の改良方法で あるが、土壌の種類によっては再び固結する場合がある。特に、粘性土壌の場合は、再固結を防止するため、黒曜石パーライト又は粗目の砂質土を混入するとよい。

また、透水性や化学性に問題がある場合は、深耕(粗起し)や普通耕時に、それぞれの阻害要因に対して、適切な土壌改良材を混入する。土壌改良材の適用は、特記による。

23.2.3 材 料

(1) 植込み用土

客土は、地域により土質が異なることから、現場周辺で比較的入手が容易で、経済性に優れ、植物の生育に適した土壌が望ましい。

(a) 客土の種類

3) その他:山砂、赤土(火山灰心土)等

火山灰の表土である黒土は、物理性、化学性のいずれの点からも優れており、客土として最も適した土壌といえる。しかし、黒土の産出する地域は限られており、黒土の入手できない地域では、真砂土、山砂、赤土等を使用するのが一般的である。

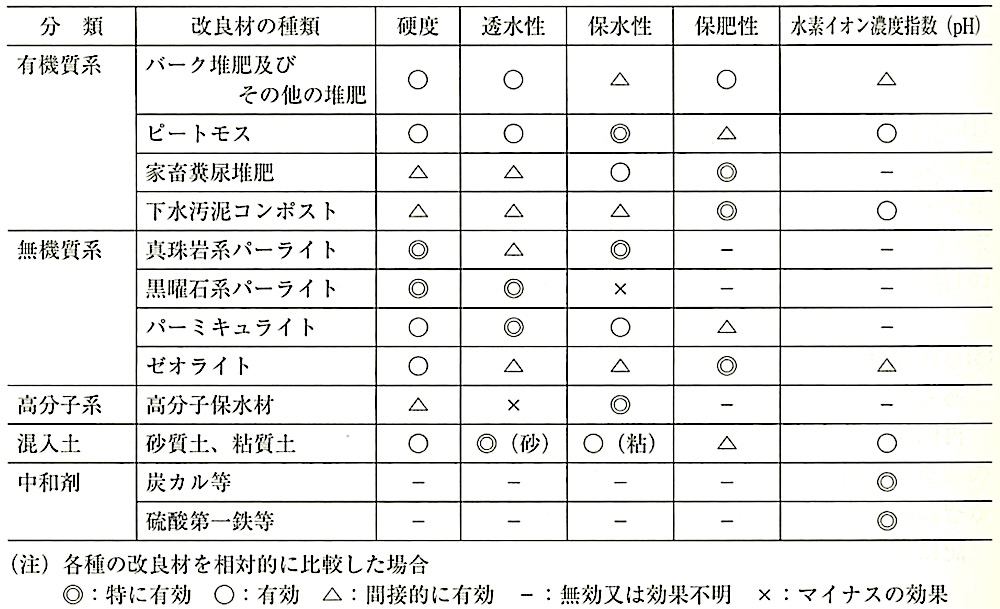

(2) 土壌改良材

土壌改良材の種類は、特記による。土壌改良材の効果は、硬度、透水性、保水性等の物理性の改良、養分、水素イオン濃度指数(pH)等の化学性の改良及びミミズや微生物による生物性の改良に大きく分けられ、単体で使用する場合と数種の土壌改良材を混合して使用する場合とがある。土壌改良材の主な種類と一般的な改良効果を表23.2.6に示す。

植栽地の土壌条件は、千差万別であり、表23.2.6に示す土壌改良材の効果は、全ての土壌条件に対応したものではなく、使い方によっては支障を来す場合もある。

例えば、代表的な土壌改良材である堆肥は、硬度、透水性及び保肥力の改良に効果があるとされているが、粘性土壌に混入すると逆に還元状態を招くことがある。

土壌改良材の選択に当たっては、土壌条件を十分に考慮し、より効果的で経済的な資材を選ばなければならない。土壌改良材を使用する場合は、土壌との適合性を確認のうえ、品質証明資料を監督職員に提出し、承諾を受ける。

なお、土壌改良材の選択は、高い専門性が要求されることから、「植栽基盤診断士」に相談するとよい。

土壌改良材は、肥料取締法又は地力増進法で定められたものとそれ以外のものとに分けられる。表23.2.6に示す土壌改良材のうち、下水汚泥コンポストは肥料取締法に基づき普通肥料として登録されたものを使用する。

法令の規定を受けない資材は、製造者の品質証明書にて判断するとよい。

「標仕」23.2.3(3)で示す受注者等が行う土壌との適合性の確認とは、改良目標を数値で示すことではなく、土壌改良材の品質を証明する資料及び阻害要因に対する効果の妥当性に関する資料により適合性を確認することである。

なお、植栽基盤の調査・診断及び土壌との適合性の確認については、「植栽基盤診断士」に相談するとよい。

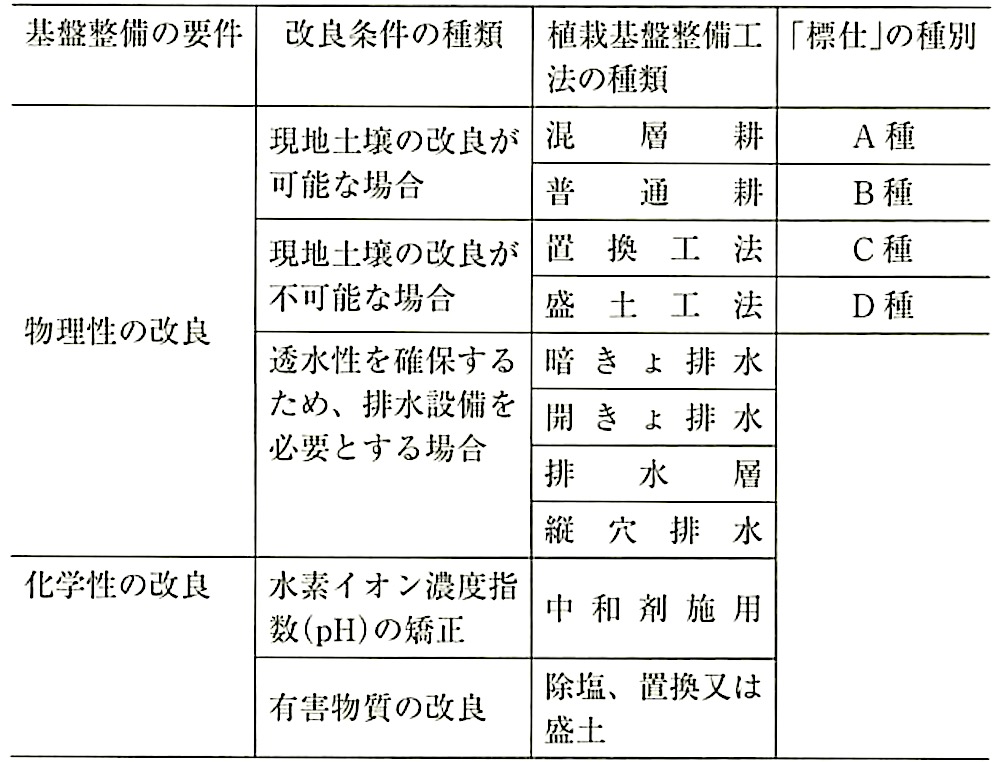

23.2.4 工 法

(1) 植栽基盤の整備工法の種類と「標仕」の種別を、表23.2.7に示す。

表23.2.7 植栽基盤の整備工法の種類

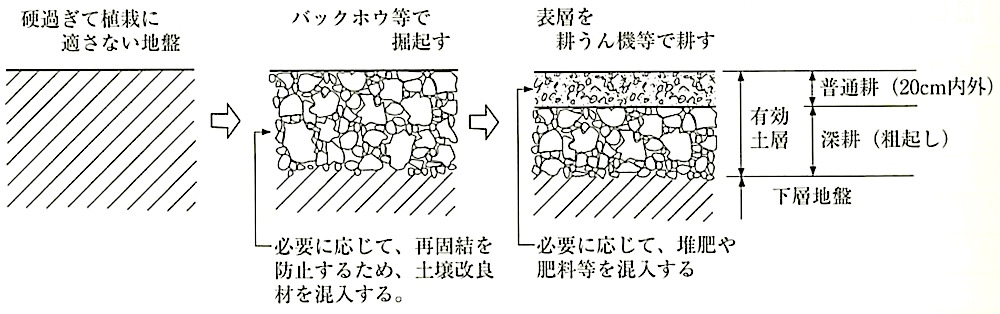

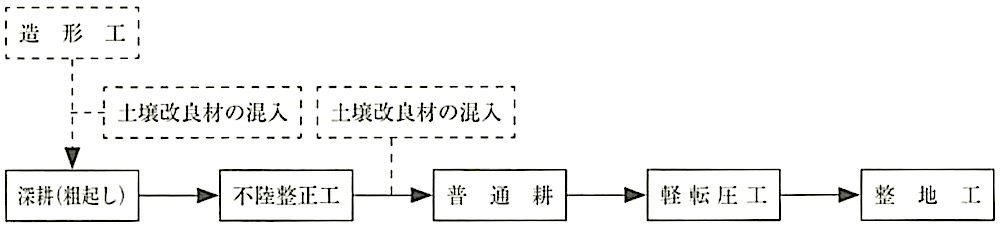

硬過ぎて植栽に適さない地盤の場合に、混層耕(深耕+普通耕)により土層を改良するもので、必要に応じて土壌改良材の使用や施肥を行う。

図23.2.12 混層耕概念図

(a) 作業手順

図23.2.13 作業手顛

一般的にバックホウで行われる。施工品質については土壌が容易に細砕化 するものと、そうでないものとがあるので一概に規定することはできないが、一応の目安としては、土塊径20cm以下とする。

深耕後、小型ブルドーザー等にて不陸を整正しながら、締固め過ぎないように軽く転圧する。

設計量の土壌改良材や肥料を均ーに混入する。

乗用トラクタ又はハンドトラクタにて耕うんする。耕うんの深さは20cm程度とする。

なお、不陸整正と転圧を同時に行う場合もある。

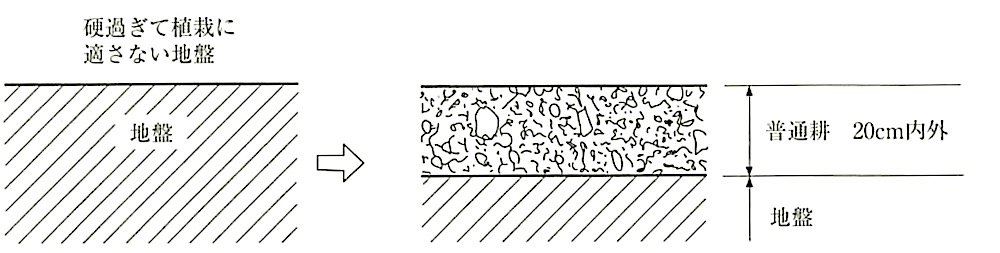

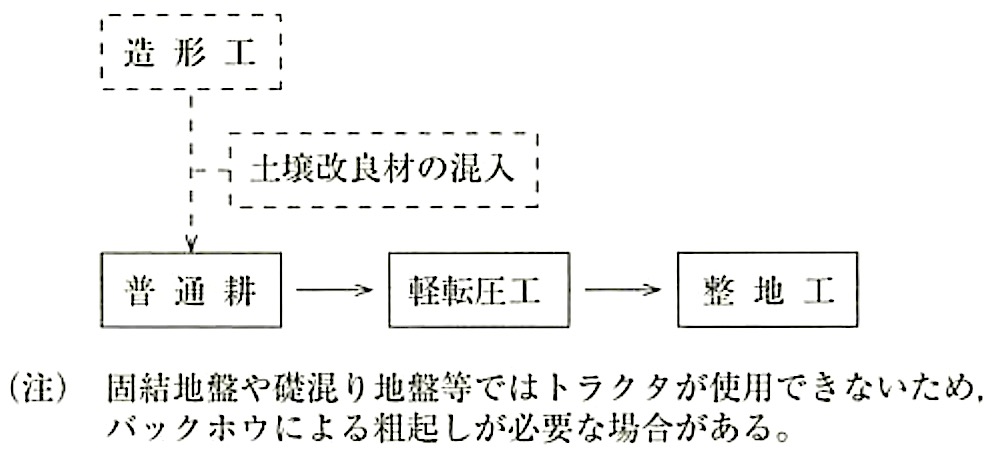

芝・地被類の植栽において物理性の改良が必要な場合に、耕うんによって改善を図る工法であり、必要に応じて土壌改良材の使用や施肥を行う。

図23.2.14 普通耕概念図

(a) 作業手順

図23.2.15 作業手顛

(b) 作業の内容については、(2)(b)のそれぞれの同種工種に準ずる。

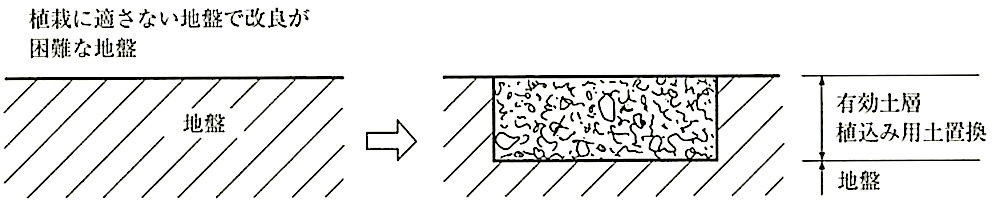

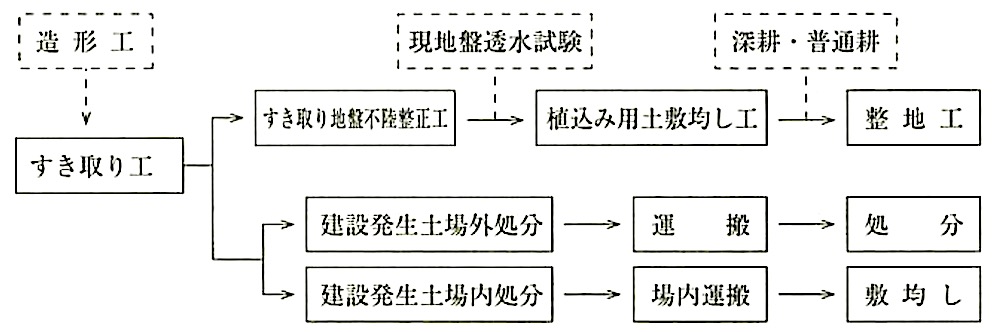

植栽地の土壌が不良で改良することが困難な場合に、良好な土壌と置き換える工法である。樹木、芝、地被類に適用され、植物に応じて置き換える深さを変える。

図23.2.16 植込み用土置換概念図

(a) 作業手順

図23.2.17 作業手順

有効土層厚相当分をすき取る。

すき取り後、地盤の不陸整正を行う。

植込み用土の敷均しに当たっては、極力土壌を固めない配慮が必要である。万一締め固まった場合(S値1.5cm未満)は、深耕(粗起し)や普通耕を行う。

不陸を整正し、設計地盤高に仕上げる。

特記に基づき建設発生士の処分を行う。特記による処分が出来ない場合は、「標仕」1.1.8により協議を行う。

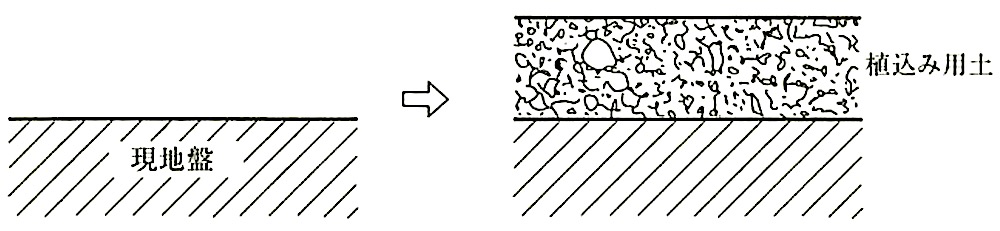

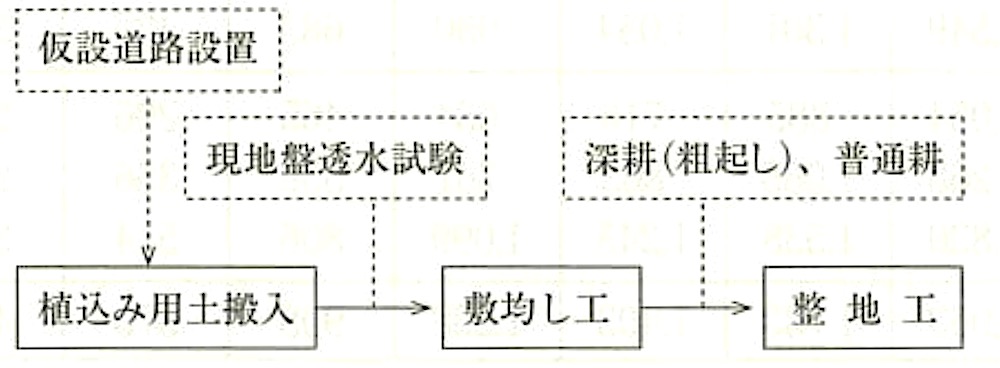

植栽地の土壌が不良で、良質土を盛土しても、地盤の仕上り高さが他の施設物に影響しない場合や地盤を盛る必要がある場合に用いられる工法で、有効土層として必要な厚みの植込み用土を盛土する。

図23.2.18 植込み用土盛土概念図

(a) 作業手順

図23.2.19 作業手順

(b) 作業の内容については、(4)(b)のそれぞれの同種工種に準ずる。

(c) 敷均しに当たっては、土壌が固結し過ぎないように、施工規模や施工条件等を勘案のうえ、可能な場合はバックホウにて施工することが望ましい。

(ア) 表層部分に土壌改良材を混入する場合は、特記された指定量を均ーに散布し、トラクタ等にて耕うんを行う。その際の混合の深さは、土質によっても異なるが、概ね20cm程度である。

A種の工法にて、透水性の改良を目的として、黒曜石パーライト等を混入する場合は、水の抜ける層の形成を図るため、やや粗くかくはんする方がよい。

(イ) 化学性の改良について次に示す。

(a) 水素イオン濃度指数(pH)の改良

① 水素イオン濃度指数(pH)4.5未満の強酸性の場合は、炭酸カルシウム等にて矯正を行う。ただし、酸化過程にある酸性硫酸塩土壌の場合は、酸化剤にて強制的に酸化させた後に、矯正する必要がある。

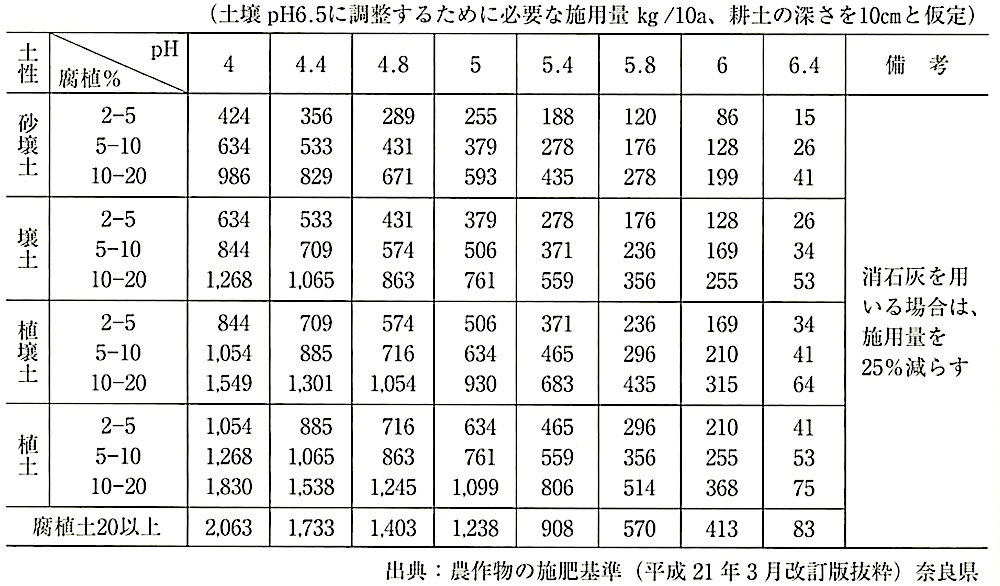

炭酸カルシウムの適正施用量は、pH値のほか、土性、腐植含有量等により異なるため、個々の土壌について緩衝曲線を求め、適正屈を定めることが望ましいが、簡易な方法としては、表23.2.8を参考にするとよい。

表23.2.8 炭酸カルシウム施用量(アーレニウス氏表)

② pH値が7.5~8.0程度の弱アルカリの場合は、ピートモス等(pHを矯正していないもの)の酸性有機物を施用し、矯正するのが一般的である。

③ pH値が8.0を大きく超える場合は、酸性有機物では施用量が多くなることから、中和剤を用いることが多い。硫酸第一鉄等の硫酸系を用いる場合は、 pH値のリバウンド(元の値に近づくこと)や電気伝導度(EC)の上昇に留意しなければならない。電気伝導度(EC)の上昇を抑制する中和剤として アルカリ土壌中和剤がある。

電気伝導度(EC)が1.0dS/mを上回る場合は、有害な濃度の塩類が含まれている場合が多いので詳細な分析を行う。塩類が多い場合は、散水等による除塩若しくは良質土による置換え等の対策が必要である。

(7) 施 肥

植物の特性等を考慮し、必要に応じて施肥を行う。

肥料には、多くの種類があり、形態等も様々である。肥料の生産手段、化学的組成、反応、肥効、成分、形態等、種々な見地から分類されている。

植物の種類、土壌条件、植栽地の育成管理方針等に基づき、適切な肥料を用いる。窒素、りん酸、カリを肥料の3大要素といい、植物にとって大切な成分である。その効用は次のとおりである。

なお、樹木に施す肥料は、低度化成肥料といわれるN・P2O5 ・ K2Oの成分合計量30%未満のものが主に用いられている。